渤南洼陷沙四上亚段成岩机制研究

刘雅利

(中石化胜利油田分公司,山东 东营 257015)

渤南洼陷沙四上亚段成岩机制研究

刘雅利

(中石化胜利油田分公司,山东 东营 257015)

针对渤南洼陷深层有利储集体形成机制研究程度较低的问题,应用铸体薄片、扫描电镜、黏土矿物X衍射分析等实验测试数据,在渤南洼陷沙四上亚段成岩环境分析基础上,对成岩机制进行了研究。结果表明:有机酸和石膏层发生的碱性流体共同作用下,形成了酸碱交替的成岩环境;受成岩环境影响,不同类型储集体所经历的成岩作用类型不一、强度不同;碎屑岩储集体2 800 m以上以溶蚀作用为主,2 800~3 300 m之间以胶结作用为主,3 300 m以下则以溶蚀和压实作用为主;碳酸盐岩总体上溶蚀作用较弱,胶结作用较强。研究结果为渤南洼陷沙四上亚段寻找有利储集体奠定了基础。

渤南洼陷;沙四上亚段;成岩机制;成岩环境

引 言

深层油气勘探的关键是寻找有利储集层,因而深部储集层次生孔隙的形成机制和演化模式逐渐成为了研究热点[1-3]。关于次生孔隙的形成机制已有较为成熟的认识[4-5],但对深部储集层的成岩机制以及由此带来的次生孔隙演化规律还缺少深入研究[6-7],加之前人对渤南洼陷深部储集层成岩作用的研究只停留在现象表征层面[8-9],未涉及到成岩机制分析,已严重制约着深部有利储集层的探寻。因此,结合前人研究成果,利用大量分析化验资料,针对深层的渤南洼陷沙四上亚段开展了成岩机制研究,研究结果不但为渤南洼陷沙四上亚段寻找有利储集体奠定了基础,而且还加深了多重成岩环境下的成岩演化认识。

1 区域地质概况

渤南洼陷为济阳坳陷沾化凹陷的一个三级负向构造单元,研究区沙四上亚段为一完整的三级层序。低位域沉积期,沉积环境为温暖潮湿的中盐湖盆环境,主要沉积灰色厚层砾岩、砂岩夹滨浅湖暗色泥岩。湖侵和高位域沉积期,沉积环境演变为多盐湖盆环境[8],在洼陷边缘部位以砾岩、砂岩为主,夹薄层泥岩,洼陷中部为厚层泥岩夹薄层灰岩、膏岩。总体上,研究区沙四上亚段沉积期,碎屑岩与碳酸盐岩共生,形成了纵向相互叠置、横向相邻分布这一错综复杂的沉积面貌,并由此衍生出酸碱交替的成岩环境。

2 成岩环境分析

2.1 现象表征

成岩环境分析是成岩机制研究的基础[9-10],依据黏土矿物以及胶结物含量的垂向分布特征对研究区沙四上亚段的成岩环境进行了研究。

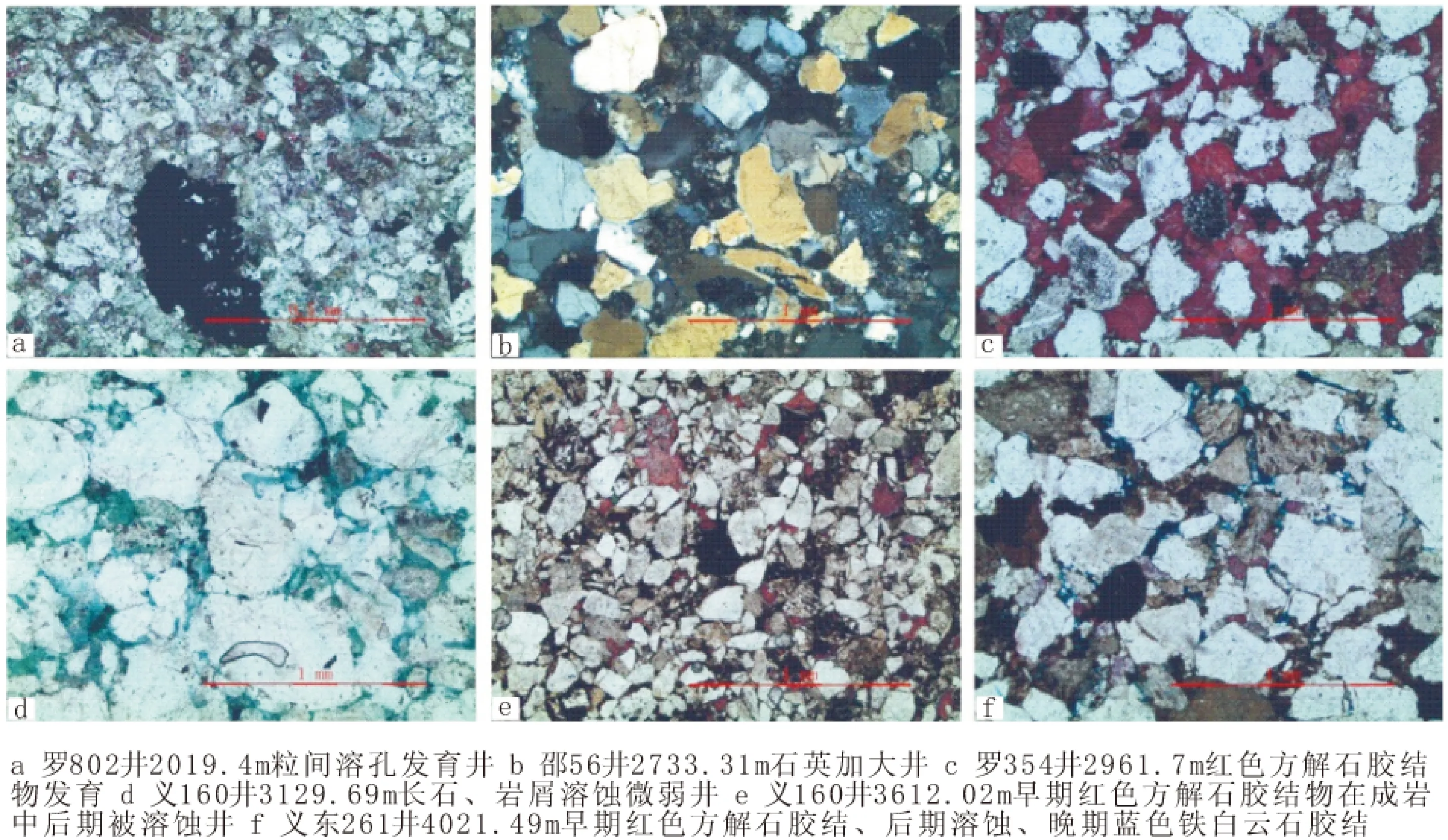

研究发现:黏土矿物高岭石在1 800~2 800 m的体积含量较高,最高达60%,伊利石和绿泥石含量相对较低,其中绿泥石含量普遍低于20%;同时胶结物黄铁矿在此深度段体积含量也相对较高,达到4%左右,而方解石含量在此深度段却相对下覆地层低,仅有20%。高岭石、黄铁矿的相对高含量以及伊利石、绿泥石和方解石的相对低含量反映出此深度段处于酸性成岩环境中。在此影响下,方解石胶结较弱,普遍存在长石、岩屑溶蚀和石英次生加大等成岩现象(图1a、b)。

当埋深到2 800 m时,黏土矿物高岭石以及胶结物黄铁矿的体积含量逐渐降低,而伊利石、绿泥石和方解石含量连续升高,此规律一直持续到3 300 m,这一变化反映出成岩环境已经由上覆地层的酸性演变为碱性。同时,碱性成岩环境的存在也从成岩现象上得到了证实,表现为碳酸盐岩胶结作用强烈(图1c),长石、岩屑溶蚀作用较弱甚至不发育(图1d),石英次生加大边溶蚀。

当埋深超过3 300 m时,高岭石及黄铁矿的体积含量开始稳步上升,而伊利石、绿泥石和方解石含量则出现了不同程度下降。反映出研究区储集体在经历了碱性成岩环境后,逐渐演变为弱碱性、碱酸过渡和强酸性的成岩环境。这一变化在成岩现象上也有所反映,表现在溶蚀作用的逐步增强和胶结作用的不断减弱,3 300 m以下普遍可见岩屑、长石、碳酸盐岩胶结物溶蚀和石英次生加大现象(图1e、f)。

图1 渤南洼陷沙四上亚段成岩现象

2.2 成因机制

关于成岩环境成因机制,广大学者普遍认为烃源岩生烃作用产生的有机酸是形成酸性成岩环境的主要因素[9-10],而对于碱性成岩环境的成因研究较少,目前没有一个统一的认识。据成岩环境分析可知,研究区沙四上亚段2800m以上为酸性成岩环境,2 800~3 300 m为碱性成岩环境,3 300 m以下在经历了弱碱性、碱酸过渡环境后演变为酸性成岩环境。

研究发现:渤南洼陷沙四上亚段在埋深到达2 800 m时,镜质体反射率达到0.5%,此时烃源岩开始生烃,并伴有大量有机酸排出,且2 800 m以下异常高压普遍发育,有机酸在异常高压的驱动下向上覆地层中运移,因此,2 800 m以上地层中形成了酸性成岩环境。

值得一提的是,2 800~3 300 m烃源岩虽已到达生烃门限并排出了有机酸,但仍为碱性成岩环境。分析认为:碱性成岩环境的形成是沉积环境以及埋藏作用过程中水岩相互作用的结果,在渤南洼陷沙四上亚段的湖侵和高位域沉积期发育了较厚的石膏层并由此带来了碱卤水,研究区的石膏层虽主要发育在洼陷中部,但由于同等深度地层中流体容易发生横向交换,因此存在的碱卤水和膏岩发育段的酸性地层水都发生了强度不一的中和,使得该层段虽处于生烃门限之下,但受碱卤水影响而处于碱性成岩环境中。

当埋深到3 300 m以下时,镜质体反射率大于0.7%,进入大量生油气阶段,不同学者对这一阶段是否有有机酸产生持不同看法。Surdam等认为有机酸主要生成于烃类开始大量生成之前,但后来经过大量学者实验表明,有机酸的生成过程可以持续到整个烃类生成过程,因此在干酪根成熟过程中,一直存在着有机酸的生成。故研究区沙四上亚段埋深超过3 300 m且镜质体反射率大于0.7%时,仍有大量有机酸生成并中和掉碱卤水,因此,碱性成岩环境变弱。随着埋深的增大,石膏层厚度逐渐减薄,加之有机酸数量的增多,成岩环境往酸性过渡。当埋深超过4 000 m时,膏岩和灰岩消失,不再产生碱性流体,加之有机酸的不断产生,成岩环境已为强酸性环境。

总之,研究区酸碱交替的成岩环境是在烃源岩生烃过程中排出的有机酸和石膏层产生的碱卤水共同控制下形成的,酸性流体和碱性流体此消彼长一同控制着各类型储集体的成岩演化。

3 成岩机制研究

渤南洼陷沙四上亚段由于埋深较大,在经历了早成岩阶段后,目前整体处于中成岩A期,少数进入中成岩B期。由于这一时期碎屑岩和碳酸盐岩共生,而2类岩石的沉积、成岩的环境都不尽相同,故此次分别对碎屑岩和碳酸盐岩的成岩机制进行了探讨。

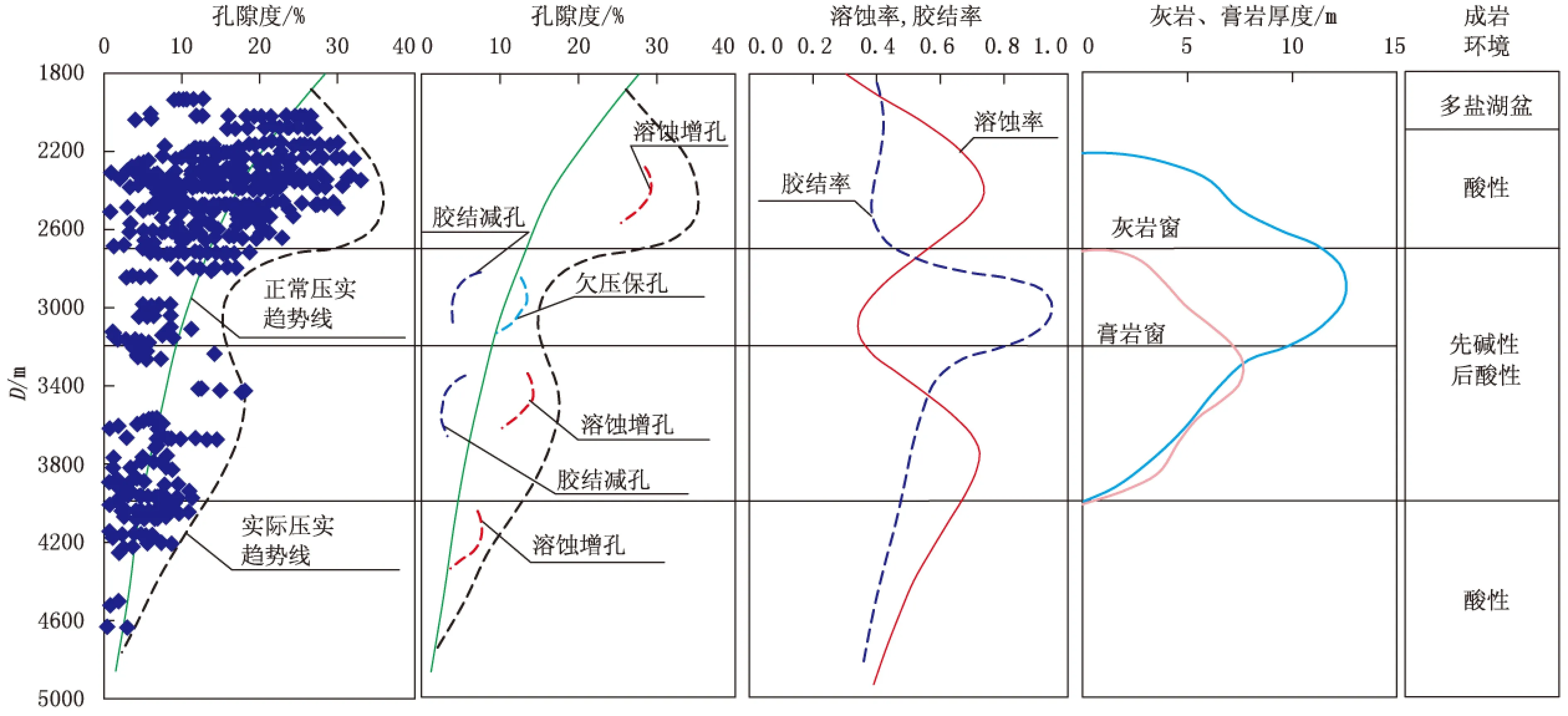

3.1 碳酸盐岩储集层

碳酸盐岩出现在研究区沙四上亚段湖侵和高位域沉积阶段,是多盐湖盆的产物,在时间和空间上都和膏岩伴生。因此,其受石膏层产生的碱性流体影响较大,使之整体处于碱性成岩环境中,即使有机酸注入碳酸盐岩储集层中,但大部分也被碱性流体所中和,故在碳酸盐岩储集层的成岩演化阶段中,其所经历的成岩环境是一致的,即整体经历碱性环境或酸碱交替环境,不同成岩作用对碳酸盐岩储集层的改造能力同等,总体上溶蚀率极低,胶结率相对较高。因此,和碎屑岩储集层不同,碳酸盐岩储集层中没有出现次生孔隙发育带,其物性随着埋深的增加有规律的减小,孔隙演化呈现的是1条正常压实曲线(图2)。

3.2 碎屑岩储集层

研究区沙四上亚段沉积的碎屑岩按照与膏岩的关系,又可分为2类:一类是低位域中盐湖盆沉积期形成的与膏岩非共生的碎屑岩;另一类是湖侵和高位域多盐湖盆沉积期与膏岩共生的碎屑岩。2类碎屑岩由于和膏岩的远近亲疏关系不同,其所受碱性流体的影响程度不同,因而所经历的成岩演化过程也有所差异。

图2 碳酸盐岩储集体成岩机制

3.2.1 多盐湖盆

成岩演化受控于成岩环境[9-10],由成岩环境研究可知,研究区沙四上亚段多盐湖盆沉积的膏岩造就了碱性成岩环境,因此多盐湖盆碎屑岩是受碱性成岩环境影响最深的储集体。

膏岩发育在多盐湖盆2 800 m以下,膏岩层之间还沉积有大量暗色泥岩以及部分膏质泥岩,膏质泥岩的地化指标显示着其有比纯泥岩更好的生烃能力*宋国奇,刘雅利,程付启,等.渤南孤北地区沙四段多储集类型油藏富集规律[R].胜利油田地质科学研究院内部资料,2013.,因此膏质泥岩生烃作用过程中排出的有机酸数量也较纯泥岩多。故膏质泥岩生烃过程中排出的大量有机酸在异常高压的驱动下进入2 800 m以上地层,造成了大量长石和岩屑溶蚀,溶蚀率最高可达0.8,同时有机酸的注入还抑制了胶结作用的发生,胶结率只有0.4左右。当然,压实作用伴随着整个成岩过程,但压实的减孔效应远小于溶蚀的增孔效应。因此,2 800 m之上以溶蚀增孔效应为主,形成了第1个次生孔隙发育带(图3)。

到2 800 m以下地层时,碎屑岩储集层和膏岩层共生在多盐湖盆中,这一深度段的碎屑岩储集层受碱性成岩环境的影响,溶蚀率下降到0.3,而胶结率极速上升到0.9,发育的胶结物不仅充填原生孔隙,而且对前期溶蚀作用和构造破裂作用产生的次生孔隙进行充填,使孔隙度大大降低,同时阻碍了压实作用的发生,使地层处于欠压实状态,这种情况一直延续到埋深3 300 m处。总体上,2 800~3 300 m这一深度段受胶结减孔和欠压保孔的综合效应,次生孔隙不甚发育(图3)。

图3 多盐湖盆碎屑岩储集体成岩机制

当埋深超过3 300 m时,成岩环境研究可知碱性流体已不能完全中和有机酸。成岩环境也由碱性逐渐过渡到弱酸性,伴随而来的是成岩作用的改变,这种改变首先体现在胶结作用的减弱,其次是压实作用的正常化,再次是溶蚀作用显著增强,溶蚀率回归到0.6以上。这一阶段以溶蚀增孔为主导,胶结减孔为次要,形成了第2个次生孔隙发育带。这一次生孔隙发育带纵向跨度较大,当埋深超过4 000 m时,仍有部分次生孔隙发育,这是认为4 000 m以下膏岩不再发育,成岩环境完全演变为酸性,虽埋藏压实作用已十分强烈,但溶蚀增孔效应的存在仍保留了部分次生孔隙(图3)。

3.2.2 中盐湖盆

中盐湖盆碎屑岩的成岩演化及其对孔隙演化的影响和多盐湖盆相似,但中盐湖盆的成岩作用程度及次生孔隙的发育程度都与多盐湖盆有明显不同(图4)。

图4 中盐湖盆碎屑岩储集体成岩机制

首先,在2 800 m以上第1个次生孔隙发育带,中盐湖盆发育的纯泥岩生烃能力不如多盐湖盆发育的膏质泥岩,因此中盐湖盆碎屑岩储集层所受的有机酸溶蚀作用较多盐湖盆弱,次生孔隙发育程度也较多盐湖盆低;其次,在2 800~3 300 m深度段,中盐湖盆没有膏岩沉积,不会产生碱性流体,其只是受横向碱性水体交换作用影响,胶结作用比多盐湖盆弱,压实作用比多盐湖盆强,溶蚀作用比多盐湖盆高,故保留了比多盐湖盆更多的孔隙;再次,到3 300 m以下,随着生烃过程中大量有机酸的排出,中盐湖盆碎屑岩储集层成岩环境过渡为纯酸性环境,因此胶结作用比多盐湖盆弱,溶蚀作用则比多盐湖盆强,故形成第2个次生孔隙发育带且孔隙度总体大于多盐湖盆(图4)。

4 结 论

(1) 渤南洼陷沙四上亚段2 800 m之上为酸性成岩环境,2 800~3 300 m为碱性成岩环境,3 300 m之下在经历了弱碱性、碱酸过渡环境后演变为酸性成岩环境,有机酸注入和石膏层产生的碱性流体是形成酸碱交替环境的成因机制。

(2) 渤南洼陷沙四上亚段碎屑岩储集层在2 800 m以上以溶蚀作用为主,2 800~3 300 m之间以胶结作用为主,3 300 m以下以溶蚀和压实作用为主,其中多盐湖盆在2 800 m以上的溶蚀作用强于中盐湖盆,而3 300 m以下的溶蚀作用则弱于中盐湖盆,在2 800~3 300 m之间的胶结程度大于中盐湖盆;碳酸盐岩整个成岩演化阶段所经历的成岩环境一致,不同成岩作用对碳酸盐岩储集层的改造能力同等,总体上溶蚀作用极弱,胶结作用相对较强。

[1] 张福顺,朱允辉,王芙蓉.准噶尔盆地腹部深埋储层次生孔隙成因机理研究[J].沉积学报,2008,26(3):469-478.

[2] 司学强,张金亮.博兴洼陷沙四上亚段滩坝砂岩次生孔隙形成机制[J].地质科技情报,2008,27(1):59-63.

[3] 郝乐伟,王琪,廖朋,等.番禺低隆起—白云凹陷北坡第三系储层次生孔隙形成机理分析[J].沉积学报,2011,29(4):734-743.

[4] 黄洁,朱如凯,侯读杰,等.深部碎屑岩储层次生孔隙发育机理研究进展[J].地质科技情报,2007,26(6):76-82.

[5] 王勇,钟建华,马锋,等.济阳坳陷陡坡带深层砂砾岩体次生孔隙成因机制探讨[J].地质学报,2008,82(8):1152-1160.

[6] 邱隆伟,赵伟,刘魁元.碱性成岩作用及其在济阳坳陷的应用展望[J].油气地质与采收率,2007,14(2):10-16.

[7] 于波,崔智林,刘学刚,等.西峰油田长8储层砂岩成岩作用及对孔隙影响[J].吉林大学学报:地球科学版,2008,38(3):405-412.

[8] 冯冲,王清斌,杨波,等.锦州20-A构造沙二段储层成岩特征及异常高孔带成因[J].大庆石油地质与开发,2013,32(5):31-35.

[9] 周瑶琪,周振柱,陈勇,等.东营凹陷民丰地区深部储层成岩环境变化研究[J].地学前缘,2011,18(2):268-276.

[10] 马伯永,王根厚,李尚林,等.羌塘盆地东缘中侏罗统布曲组碳酸盐岩成岩作用与成岩环境[J].沉积与特提斯地质,2010,30(2):11-18.

编辑 张耀星

20141013;改回日期:20150127

国家科技重大专项“渤海湾盆地油气勘探关键技术”(2011ZX05006-001)

刘雅利(1970-),男,高级工程师,1995年毕业于石油大学(华东)石油与天然气地质勘查专业,2011年毕业于中科院广州地化所构造地质学专业,获博士学位,现从事油气勘探开发及相关地质研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.008

TE122.2

A

1006-6535(2015)02-0035-05