一体化通信塔有限元分析

(广西大学机械工程学院,广西 南宁530004)

随着用户对网络信息需求量的增加和需求质量的提升,需要不断提高网络信号覆盖的紧密程度,不断加大网络建设的投入,传统基站建设需要进行地勘及土建基础施工,且塔体和机房分开,塔体自身也需要分成多段运输到安装地点,建设成本和周期较长,拆迁、搬运不便[1-3]。新型的一体化通信基站基于功能性需求的方法设计,所设计的通信基站塔体和机房是连为一体,其塔体自身、塔体和机房之间可以通过自行折叠及展开拥有运输及运行两种方式。通过建立一体化通信塔的ANSYS模型,对通信塔进行静力分析和模态分析。

1 一体化通信基站的基本组成

一体化通信基站主要包括通信机房、塔体、铁塔支撑、机房底座,以及升降塔控制装置。配备不同的通信设备后,可满足相应通信需求。塔体为套接结构,能够实现升降功能。升降铁塔由基节、次节和未节通过相互之间设置的升降装置依次联接构成。其中基节、次节和未节分别由封闭式金属结构或桁架式金属结构制成。升降装置由钢丝绳、卷扬机及滑轮组成,钢丝绳一端固定于基节,然后依次绕过固定在次节上滑轮和在基节上滑轮后,另一端与固定在基节上的卷筒相连;其它节段按此理依次缠绕,即可完成同步升降操作,塔体通过动力系统、传动系统、以及滑轮系统等实现自立和升降。

2 一体化通信塔ANSYS建模

目前,有限元分析法是对高耸钢结构进行数值计算和理论研究的首选方法。单管塔受力特性主要与塔的材质、塔身高、塔身斜率及塔身截面类型有关[4]。通信塔筒身材料采用Q345钢,连接选用4.8级螺栓连接,塔身高30 m,避雷针长度为2 m;塔身的斜率为1.7%;塔身截面为正三角形。由于通信塔模型的总单元较多,且具有大量的振型,考虑求解速度及计算的精度问题,选用四面体单元模型代替梁—杆混合模型进行建模,并采用高级函数划分得到可靠的结果。通信塔塔体在ANSYS中的模型网格划分如图1所示,共产生节点总数3 017 314个,单元总数1 624 082个。

图1通信塔塔体在ANSYS中的模型图

3 一体化通信塔的静力分析

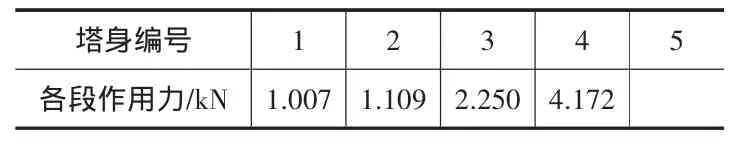

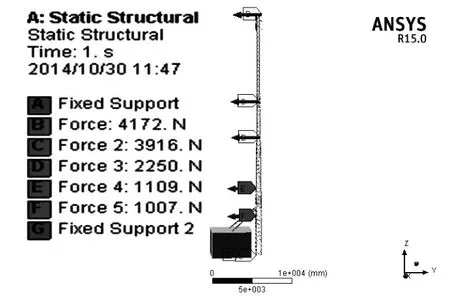

根据结构的实际状态对模型施加合理的约束条件,定义边界条件为:固定工作站底面和通信塔底端,载荷按表1加载在塔身上,方向为Y轴朝向工作站方向。通信塔由塔底到塔顶的编号依次为1-5号,通信塔各段所受模拟静力风的风力值和受力状态如图2所示。根据通信塔各段所承受的风力,分别进行通信塔的应力、应变和刚度分析,如图3-图5所示。

表1塔身所受静风力值

图2通信塔塔体各段受力模型

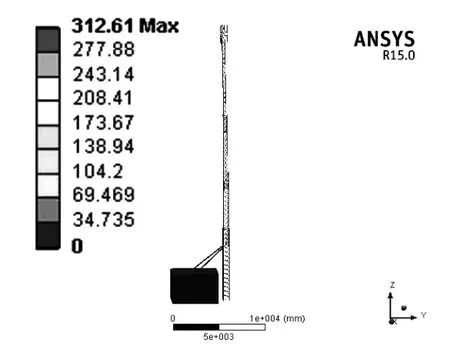

图3通信塔应力云图

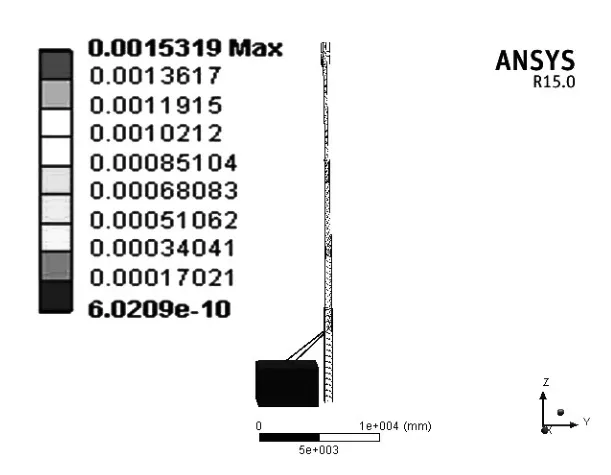

图4通信塔应变云图

图5通信塔刚性云图

从应力云图可知,最大应力306.08 MPa,小于屈服极限,满足强度要求。最大应力位于塔身中部,说明塔身中部受力最大,最可能产生失效。从位移云图可知,最大位移312.61 mm,位于通信塔顶部,塔高30 mm,占塔高的1.04%,变形较小。

4 一体化通信塔的模态分析

通信塔在使用过程中,为了避免发生共振问题,需要计算研究通信塔的固有频率和振型。本文采用自由模态分析法,不额外添加约束和外载荷来求解通信塔的自由模态。通常,通信塔共振较容易在低阶次频率处发生,因此本文只提取前16阶谐次,获取其相应频率和振型。使用ANSYS中Block Lanczos法进行计算[5-6],由于前6阶模态的固有频率几乎为0,为刚体模态。因此,真正有意义的模态是第7-16阶模态,提取前10阶非零模态的固有频率如表2所示。

表2通信塔前10阶非零模态固有频率/Hz

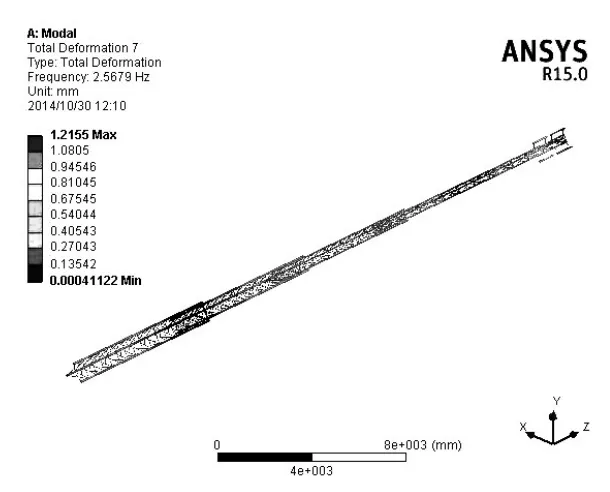

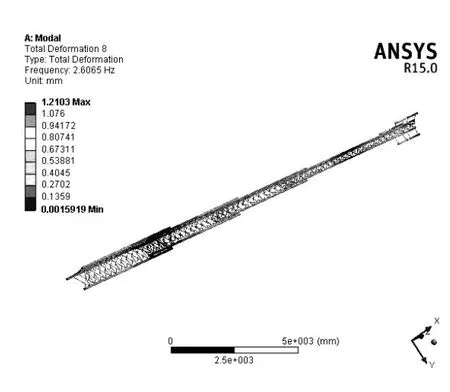

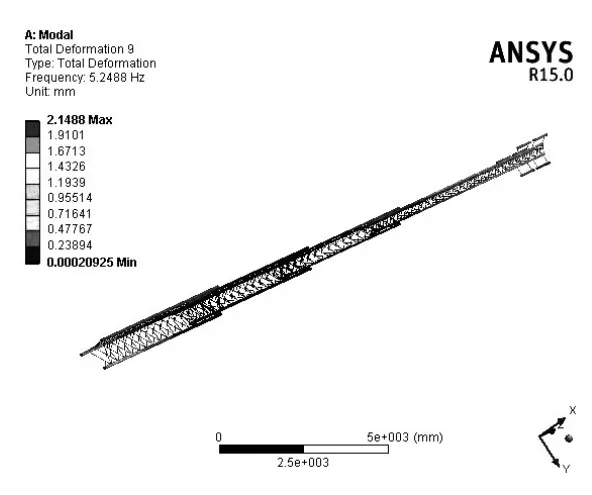

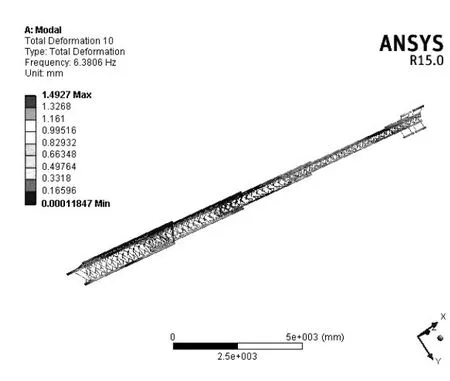

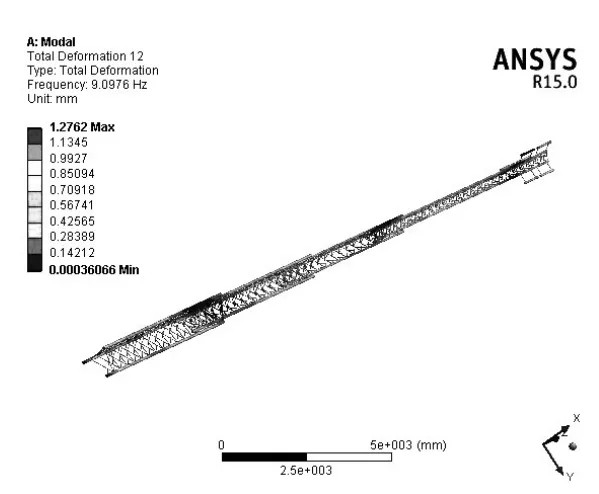

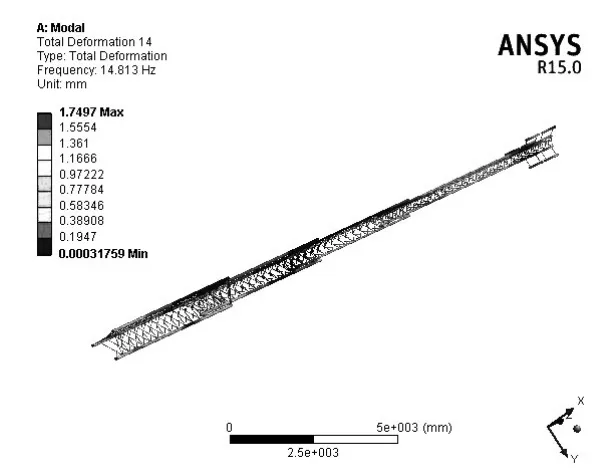

通信塔的重要阶数振型如图6-图15所示,其中塔高方向为Z向,Y向为工作站长度方向,X为YZ平面垂直方向,三者形成笛卡尔右手直角坐标系。

图6第7阶自由模态图

图7 第8阶自由模态图

图8第9阶自由模态图

图9 第10阶自由模态图

图10第11阶自由模态图

图11第12阶自由模态图

图12第13阶自由模态图

图13第14阶自由模态图

图14第15阶自由模态图

图15第16阶自由模态图

由图6-图15可知,7阶模态为YOZ平面内的一弯振动,通信塔最大振幅发生在通信塔第5节塔身上,最小振幅在第4节塔身中部;8阶模态为XOZ平面内的一弯振动,最大振幅发生在塔顶上,最小振幅发生在第1节与第2节塔身连接处;9阶模态为YOZ平面内的一扭振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第1节塔身上;10阶模态为YOZ平面内的二弯振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第2节与第3节塔身连接处;11阶模态为XOZ平面内的二弯振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第4节塔身中部;12阶模态为弯扭耦合振动,最大振幅发生在塔底,最小振幅发生塔顶;13阶模态为弯扭耦合振动,最大振幅发生在塔底,最小振幅发生在第4节塔身处;14阶模态为弯扭耦合振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第3节塔身处;15阶模态为弯扭耦合振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第4节塔身处;16阶模态为弯扭耦合振动,最大振幅发生在塔顶,最小振幅发生在第2节与第3节塔身连接处。

5 结束语

综上分析,得出:

(1)设计一种新型的一体化通信塔,塔体和机房连为一体,塔体自身、塔体和机房之间可以通过自行折叠及展开实现运输及运行两种方式。

(2)有限元分析结果表明:一体化通信塔的应力、变形均满足要求。

(3)对一体化通信塔进行模态分析,低阶模态主要为弯曲振动,高阶模态为扭转振动以及弯扭耦合振动。

[1]王肇民,马人乐,等.塔式结构[M].北京:科学出版社,2004.

[2]王肇民.高耸结构的发展和展望[J].特种结构,2000,(1):17-19.

[3]胡卫兵,何 建.高层建筑与高耸结构抗风计算及风振控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[4]屠黑男,王肇民.轻型通信塔设计[J].特种结构,2001,4(12):24-26.

[5]刘 伟,高维成,于广滨.ANSYS 12.0宝典[M].北京:电子工业出版社,2010.

[6]邓平凡.ANSYS 12有限元自学手册[M].北京:人民邮电出版社,2011.