民国初期楚兴公司的兴衰命运探析(1912-1922)

罗 萍

民国初期楚兴公司的兴衰命运探析(1912-1922)

罗萍

摘要:民初官业民营政策催生了民营楚兴纺织股份有限公司的诞生。楚兴公司在依恃官商私谊承租政府企业湖北纱布丝麻四局期间,开启了内地民族棉纺织企业工头制改革的先河,跻身赢利空前增长的民族棉纺织企业之列。楚兴公司的兴盛历程,揭示出欧战时期中国民族资本主义的发展不仅有量的增加,而且有质的提升;同时也表明近代民族企业对工厂科学管理的早期探索存在以借鉴西方经验为主的模仿型和以立足本土实践经验为主的原创型等不同路径。楚兴公司的夭折,则凸显出民初官业民营政策及当政集团对现代企业力行控制的行为偏好,构成了初步发展的民营企业进一步成长壮大的严重桎梏。

关键词:官业民营; 楚兴公司; 工头制改革; 科学管理

有关清末民初官业*当时将政府举办的工矿企业称为官业,将政府所有的田产、房产等称为官产。民营政策与民营企业的发展问题,学界的研究多集中于讨论官业民营政策的得失,而很少具体探究官业民营体制下民营企业的发展步伐与当政官员掌控政府企业招商承租项目授受权的矛盾。此外,一般研究大都关注到中国民营企业在数量和规模上发生的“突飞猛进”,而较少注意这个时期民营企业的内涵提升,甚至认为与这个时期的“经济奇迹”相伴随的,是中国企业家的“一种无计划的经营管理”*白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911-1937)》“法文版序”,张富强、许世芬译,上海人民出版社1994年,第114页。;中国民营企业在这个阶段只有“扩大”,而“没有发展”,因为它们的“经营质量没有同时得到改善”*森时彦,《中国近代棉纺织业史研究》,袁广泉译,社会科学文献出版社2010年,第120页。。另外一些学者虽然探讨了穆藕初等对西方科学管理思想的早期引进及穆藕初所进行的早期实践,却又很少注意这一时期中国民族企业可能取得的某种具有本土化和独创性实践特征的管理进步。楚兴公司是民国初期官业民营政策背景下诞生于内地都会武汉的民营企业*目前涉及楚兴公司的为数不多的研究成果已关注到该企业所进行的工头制早期改革,但缺乏对这一问题的具体深入考察。参见彭涓涓:《从湖北纺织四局到楚兴公司:一个清末国有企业的私有化过程》,载《“中国经济发展道路的历史探索”国际学术研讨会暨中国经济史年会论文集》上册(内部资料),2012年,第395页。,透过楚兴公司的兴衰历程,既可以深入了解民国初期内地民营企业管理能力的提升,考察民族企业在探索工厂管理进步上可能存在的另一种路径,又可以管窥民初招商承租政策背后官商关系的实质及其对民营企业发展的深刻制约。

一、 官业民营政策供给与楚兴公司的诞生

中华民国成立后,伴随着实业热潮的高涨和民间投资热情的升温,在湖北政府主持下,原官办企业湖北纱布丝麻四局于民国初年重新以招商承租的形式向民间投资者开放。

首先对四局承租权展开角逐的是两个在前清时期有承租经营四局资历的民营企业应昌公司和大维公司。应昌公司曾在张之洞湖广总督任内于1902年取得为期20年的四局承租权。1911年辛亥革命爆发前夕大维公司依靠其经办人上海纱商刘伯森与继任湖广总督瑞澂的交谊,强行夺得四局为期10年的承租权,应昌公司对四局的承租权旋即中断。不久武昌首义爆发,大维公司停顿。民国建立后,先是应昌公司呈请湖北军政府都督府要求依照前清租约续租四局。随后大维公司经办人刘伯森闻讯从上海赶来,也向湖北政府申诉要求续租四局,并向法院状告应昌公司。这种鹬蚌相争局面,为黎元洪早年的金兰之交徐荣廷创造了涉足角逐四局承租权的机会。

徐荣廷原在德厚荣商号汉口总号任副经理,因偶然机缘与在湖北新军任要职的黎元洪结识并成为颇相投契的知交,二人遂结拜为兄弟。在辛亥革命推翻清政府的历史变局中,黎元洪摇身当选中华民国副总统。在黎元洪的眷顾下,徐荣廷于民国元年出任了湖北官钱局总理一职。当应昌公司和大维公司发生争夺四局承租权纠纷时,徐荣廷有意利用这一机会投身到民初经办实业的热潮中。于是他很快辞去官钱局总理职务,邀集一批民间投资者,组建了楚兴纺织股份有限公司。黎元洪则着意帮助徐荣廷实现经办实业的梦想。时至1912年冬,“鄂督”黎元洪一面“令商界巨子集议于汉口商务总会,公议招商承办”*陈真编:《中国近代工业史资料》第3辑,三联书店1961年,第292页。;一面宣称四局承租权“问题复杂、意见纷争、无法统一”*张沛霖:《楚兴股份有限公司创办前后情况》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。。结果应昌与大维经过政府和商界“公议”,“均在取消之列”,“故有第三人徐荣廷承租之议”*陈真编:《中国近代工业史资料》第3辑,第293页。。楚兴公司不久与政府订立了承租四局合同,租期10年,从1913年1月起承租,每年租金8万银两*《湖北官有纱麻丝布四局之经过》,载《湖北实业月刊》第1卷第7号,1924年5月。。应昌和大维虽对此结果不肯承认,并通过各种方式,包括动用其他政界关系力欲夺回四局承租权,但在楚兴营造的强势官商关系的保护下,均未成功*拙文《官商关系与清末民初湖北纱布丝麻四局承租权的流转》(载《近代史研究》2011年第2期),对清末民初湖北纱布丝麻四局承租权的流转问题有详细的专门讨论。。

就这样,在政府企业招商承租公共政策实施过程中,楚兴公司依凭其创办人与当权政要的私人交谊,成为了民初四局招商承租项目的实际受益者。楚兴随后在采纳股份制企业组织形式的基础上,辅以独特的团队经营方式,开始了对四局的创造性经营。

二、 开创团队经营的新风貌

楚兴公司在组织上一方面采取了当时已普及开来的股份制企业形式,一方面又依凭其创办者的个性见识与天时地利的因缘际会,发展了某些具有独创性的组织特质。

首先,楚兴公司的股本来自工业资本与商业资本的结合,且工业资本压倒了商业资本。楚兴共实招股本70万两。其中43万两是徐荣廷权衡利弊后,经与韦氏家族协商由应昌公司纱布机物料作价入股所得*张沛霖:《楚兴股份有限公司创办前后情况》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。,楚兴遂拥有了此前民营企业中很少见的工业资本占优势的股本结构。其余27万两为新募现款,如表1所示,基本属于商业资本。

其次,楚兴公司打破大股东控股局面,股权结构既相对分散又相对集中。徐荣廷等在经营四局之初,很快采取了排挤最大股东韦氏家族的行动,甚至布置圈套诱使韦氏一家贱价出卖全部楚兴股票*蒋霈霖:《楚兴股份有限公司创办前后情况》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。。韦氏集团就此退出楚兴,大股东控股结构随之不复存在。同时,徐荣廷及与其关系极为密切的几位小股东苏汰余、张松樵等,则乘势购入股票,从而提高了他们作为一个群体在公司所占股额,他们的股额合计由最初的3.3万两增加到了12.8万两*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第28页。。这就使楚兴股权在走向分散的同时又有一定集中。

其三,楚兴公司突破亲缘、乡缘关系,形成了团队经营格局,其经营权与所有权既相对分离又相互结合。这是楚兴内部以非正式形式存在的最具个性的组织特质。楚兴公司组建后,董事会公推德厚荣老板刘象羲为经理,刘对楚兴经营管理并无兴趣,实际由协理兼坐办徐荣廷“全权主持公司业务”*苏先勤、苏先劬:《缅怀先父苏汰余》,载政协武汉市委员会文史学习委员会编:《武汉市文史资料文库·历史人物卷》第8卷,武汉文史出版社1999年,第59~69页。。徐荣廷在现代工厂企业管理上还是个门外汉,但他以独到的眼光组建了一支很大程度上突破亲缘、乡缘关系的出身清寒而志同道合的经营团队。

表1 楚兴公司27万两新股投资人概况及投资额统计表*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,湖北人民出版社1984年,第6页。

楚兴管理者一开始就表现了比较突出的合作、分享的关系特点,进而形成了团队经营的方式。楚兴“四巨头”中徐荣廷是领导核心,所谓“大权操于徐手”*佚名:《裕大华简史》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。,但徐对于团队成员又给予了较充分的尊重和信任,使他们拥有各展其能的空间。经过新购入股票后,徐荣廷等楚兴经营团队核心成员,合计在楚兴所占股份已超过了最大股东德厚荣刘象羲。这既有助于增强徐荣廷等担负楚兴管理的责任心,又有助于增加他们作为一个管理团队在董事会的发言权,从而有利于推动楚兴循着几位经营者的远见卓识向前发展。

三、 开创内地工头制改革之先河

楚兴经营四局期间,其经营团队不仅表现出四局官营时期所不具备的高度责任心,而且焕发出晚清以来中国企业中甚为稀缺的“充满活力的自发精神”*白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911-1937)》,“法文版序”,第7页。,以特有的眼光气魄大刀阔斧展开了管理创新与技术革新,其中最重要的是楚兴所进行的较诸德大、厚生纱厂带有浓郁“草根”原创色彩的工头制改革。

近代中国人创办的企业管理模式学界一般认为发端于穆藕初。1916年穆藕初翻译美国“科学管理之父”泰罗的《科学管理理论》一书,以《工厂适用学理的管理法》为名由中华书局出版。与此同时,他开始在自己所创办的纱厂弃用工头制,推行泰罗科学管理法,并颇见成效。不过科学管理并未迅速在国内工厂推行开来,民族企业也并未持续平顺发展。诸多学者的研究表明,除了穆藕初早期所办纱厂外,1922年以前,上海等东部沿海地区的华商纱厂,大都未将工头制改革与科学管理提上日程。

楚兴公司工头制改革的推进,与其核心管理者之一张松樵的实践探索分不开。楚兴公司一开始就表现了与众不同的“偏离”国内绝大多数企业“重商轻工”传统的管理取向。张在担任纱、布管事期间,不是简单地将厂内工人和工务交给工头包办。他“工作细心谨慎”,对工人管理严格。在生产技术上,他不是听任技术工人按“老办法”办事,而是事先垂范亲力亲为,进行技术攻关和革新,“摸索了很多实际经验”*黄师让:《裕大华企业四十年》,载《文史资料选辑》第44辑,文史资料出版社1964年,第8页。。

楚兴公司着手进行工头制改革的准确时间,已难以考证,但考虑到楚兴引进专业人才早于1918年开办楚兴纺织专科学校,其工头制改革起步当不会迟于1917年。其时内地棉纺织企业尚未普遍兴起*有关史料和研究显示,1919年以前,除湖北纺织丝麻四局外,内地几乎没有大型新式机器棉纺织企业成立或投产。期间,湖南第一纱厂(初名湖南经华纺织公司)于1912年立案成立,汉口第一纱厂于1915年筹设,但均到1919至1920年间机器从国外运回才开工。参见汪敬虞编:《中国近代工业史资料(1895-1914)》第2辑(下册),第850页;严中平:《中国棉纺织史稿》,科学出版社1963年,第139、175页;《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第20页。,楚兴成为内地棉纺织企业进行工头制改革的首创者。在徐荣廷等人支持下,张松樵从自己主管的布局开始实施改革,采取了一套行之有效相互配合的改革步骤和方法。

1.提高工头地位和薪津。即“将工头提拔当职员,特别是将那些有能力又调皮的工头提拔起来,加大薪水”*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第17页。。此时,工头之名未改,但工头之质已变。

2.分解工头对工人的管辖权,建立生产奖罚制度。改革后,工人的进出要通过总管,工资由工册处计算后拿到车间监督发放。厂方对工人的管理力度大大加强。一方面,对工人“平时管理很严,车头手拿竹板、木棍成天围着车子转,总领班和厂长也经常查厂,巡回查看”*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第18页。;另一方面,通过制定严明的奖罚制度,驱动工人生产积极性。工人按工作绩效一年可以拿两次红奖*佚名:《裕大华简史》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。,有时超额奖达到工资的60%;而达不到规定的生产质量和数量,就要受罚*黄师让:《裕大华企业四十年》,载《文史资料选辑》1964年第44辑,第9页。。

3.分解工头对工务的包办权,初步建立标准工作法。改革后, 管理部门直接制定掌控各种生产标准,并将其一一推行到车间。

4.向各部门移植布局改革经验。当张松樵主管的布局改革取得很好成效后,公司很快将其经验推广到纺纱和制麻各局,结果“纱局学到布局经验,技术逐步改进;麻局学到布局经验,加织白布”。整个企业的生产能力和管理能力随之得到提升。

楚兴公司在内地开启的棉纺织企业工头制改革,表现了浓厚的本土原创性和颇接地气的显著成效。楚兴此时虽仍保留了诸如搜身制等带有封建色彩的厂规,但其内部管理总体已迈上科学管理的台阶,其公司内部行政管辖权开始打破“文场”与“武场”分割,而走向统一,四局生产车间的“前线执行能力”由此大大增强,与当时华商纱厂普遍“重营业轻生产”的经营局面已有了明显区别。

专业人才逐渐成为楚兴生产管理的中坚力量。楚兴从当时国内为数不多的专科学校引进毕业生担当技术工作。在进厂后的工作实践中,楚兴又定期将他们派往上海、苏浙等发达地区的著名中外纱厂如“厚生、德大、恒丰、鸿裕、怡和、内外棉”等实习*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第15页。。这表明1920年以前楚兴已开始比较普遍地任用专业技术人员,他们中有的后来逐步担当起了比较重要的管理职责。

徐荣廷还“总想学习张季直”,开办楚兴自己的纺织学校。1918年春设于布局翻砂厂隔壁的楚兴纺织专科学校落成开班,招收学生60人,学制三年。楚兴纺校后因“五四”运动爆发,学生“闹事”而停办,不过这批学生大部分都陆续进入楚兴任事。期间,楚兴特别引进了两位专业人才。一位是毕业于日本京都高等工业学校机织科、时任武昌甲种工业学校教务长及湖北实业厅技师的石凤翔,经徐荣廷聘请于1918年出任楚兴纺校校长*石凤翔履历表,《裕大华企业档案》110-1-69,武汉市档案馆藏。。另一位是苏汰余内弟黄师让,经苏督促于1918年提前离开正在就读的复旦大学商科,出任楚兴纺校英文教师,并担任楚兴英文文书及货物报关业务。

随着来自新式学校的专业人才的增多,楚兴公司管理体制进一步发生重要变化,工程师开始取代工头成为楚兴生产技术管理的中坚力量,残留的工头制遗风进一步被清除。

通过上述一系列革新,楚兴大大改善了四局这一“官业”的品质,如当时报刊所言:四局由“楚兴公司承租后,鉴20余年失败之经验,锐意整顿,成绩渐良”*《武汉之纺织工厂》,载《湖北实业月刊》第1卷第8号,1924年6月。。

四、 巨额盈利与楚兴公司的夭折

与众多“生逢其时”的民营企业一样,诞生于民国初年的楚兴公司,虽然难以得到来自政府的强有力保护,却迎来了中国民族工业“千载难逢”的发展机遇,且在国内军阀割据政制下客观地享有了自晚清以来最大程度的经济放任自由。此外,楚兴长期在内地保持独家经营地位,并享有一项重要的免税政策。1913年1月,在黎元洪荫庇下,湖北政府特许楚兴公司:“纱布两项在武汉本地出售,概免租厘;如转运他埠,在江汉关只完一正税,沿途概免税厘”*《湖北官有纱麻丝布四局之经过》,载《湖北实业月刊》第1卷第7号,1924年5月。。这无疑增加了楚兴在市场竞争上的优势。

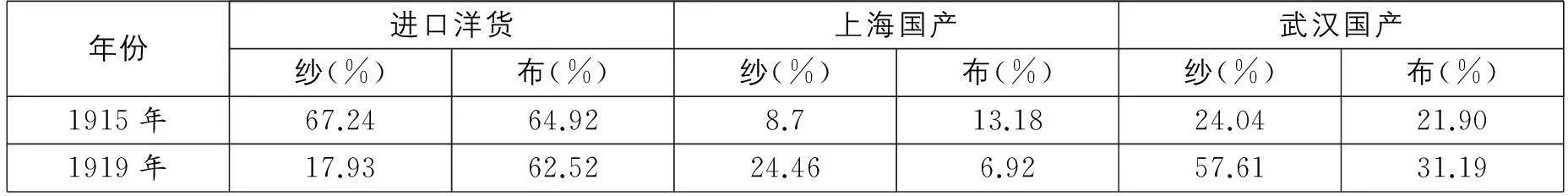

在革新四局生产管理的同时,楚兴还牢牢把握与沿海纱厂相比较所具有的区位地理优势,着力开拓内地农村市场。为此,楚兴一面依托汉口这一内地最大的原棉和纱布交易中心,将产品主要定位于适合内地包括湖北、湖南、江西等华中诸省及四川、贵州等西南诸省农村销场的粗纱和粗布;一面在提高纱布质量的同时,采取加重放长等营销策略。借助宏观和微观的天时地利条件,依凭经营团队卓越的管理与经营能力,楚兴公司在民族资本主义发展的黄金时代,赢得了辉煌的经营业绩。其产品在各方“纷纷催购”中,呈现了“销售甚旺”的景象*《武昌丝麻布纱四局之现状》,载《时报》1913年6月13日。,直至逐步超越申纱、日纱,在民族棉纺织企业千帆竞发的时期,与1919年刚刚投产的汉口一纱一起,一举垄断了武汉棉纱市场;在棉布市场也占有举足轻重的地位(如表3)。

表3 1915与1919年武汉机制纱布市场份额占有率对照表* 根据湖北省地方志编纂委员会编《湖北省纺织工业志》(中国文史出版社1991年)第3页有关材料编制。

其时,国内华商纱厂整体性地步入了前所未有的超常盈利阶段,所谓“地无分南北,厂无论大小,大都全能获得意外的厚利”*严中平:《中国棉纺织史稿》,第172页。。老牌的大生一、二纱厂在1914-1921年间,盈利高达1 000万两以上。楚兴盈利也十分引人注目,仅1914至1919年盈利计达580万两*《武汉之纺织工厂》,载《湖北实业月刊》第1卷第8号,1924年6月。。楚兴经营近10年,获利一说达白银1 100两*《裕大华纺织资本集团史料》编辑组编:《裕大华纺织资本集团史料》,第24页。,一说达1 400余万两*蒋霈霖:《楚兴股份有限公司创办前后情况》,武汉裕大华实业股份有限公司档案室藏。。徐荣廷等人遂成了武汉商场上新崛起的新兴工业资本家。

然而,当政官员掌控四局招商承租项目授受权与依恃官商交谊争逐四局招商承租权的现实,给楚兴公司发展前景埋下了很大隐患。在民国元年争夺四局承租权的较量中,楚兴公司曾依凭强势的官商私谊成功胜出。此后通过进一步的官商联结,在上至北京政府副总统黎元洪,下至湖北地方政府从段芝贵到王占元等当权派的庇护下,楚兴保住了对四局近十年的比较稳定的经营期。不过这种与时递进的官商关系网却难以恒久可恃。1921年,随着王占元在政治上失势,辞去湖北督军职务,早被军阀实力派从北京政府赶走的黎元洪虽然在直系军阀操纵下于1922年暂时复任总统,但所发布的命令“毫无效力”*《鄂纱布丝麻四局争租之观察》,《申报》,1922年1月22日,第8版。,楚兴公司失去了政治靠山,其对四局的承租权也随之处于了岌岌可危之境。这一年萧耀南接替王占元成为湖北督军,以唐春鹏、石星川等为首的参加过辛亥革命的湖北籍“功勋”,很快与萧耀南结成了政治上相互利用的关系。这批人对楚兴巨额盈利早已垂涎三尺,遂勾结“京中鄂绅”组成楚安公司,依仗萧耀南的支持,迫使营业兴盛的楚兴于1922年9月在距离十年租期尚差3个月的时候,提前交出四局承租权*陈真编:《中国近代工业史资料》第3辑,第294页;黄师让:《裕大华企业四十年》,载《文史资料选辑》1964年第44辑,第6页。。随着对四局承租权的丧失,楚兴公司被迫宣告解散。

五、 结语

作为在民初官业民营政策供给与体制创新背景下诞生于内地都会的民营企业,楚兴公司在其短暂的生命历程中,以因地制宜的组织设置、别具一格的团队经营方式、在内地纱厂率先起步且卓有成效的工头制改革与初步建立工程师制等创举,彰显了出色的创新管理与经营能力。楚兴由此不仅使自身企业得到了十分显著的成长进步,而且赋予了所租办的政府企业以新的生机。从楚兴公司这一有“发展”的成长历程,可以得出以下两点结论:

第一,1912至1922年中国民营企业在实现数量的急剧“扩大”的同时,也有着某种重要的质的跃进,且这种质的跃进不仅在位于沿海都会的德大、厚生纱厂有引人注目的展现,在位于内地都会的楚兴公司也有值得关注的表现。

第二,近代民族企业对工头制改革和对科学管理法进行的早期探索,其路径可能不是一元而是二元或多元的,其中既有以德大、厚生纱厂为代表的主要基于借鉴西方经验的模仿型探索路径,也有以楚兴公司为代表的主要基于本土实践经验的自发原创型探索路径。

然而,优势的经营能力与经营绩效,未能使楚兴公司保住对政府企业的稳定的承租经营权。相反,当政官员的个人偏好,既促成了楚兴公司快速诞生,也铸就了其一朝遭遇官商交谊障碍即骤然丧失政府企业承租经营权及至被迫解散的命运。楚兴公司在发展鼎盛时期不得不宣告解散的结局,预示了民国建立后政治除旧布新表象下民营企业实现长足发展依然希望渺茫的前景。

民初官业民营政策实施过程中,当政官员基于官商私谊依据个人偏好左右政府企业招商承租项目授受权,仅仅只是清末民初政府权威式微背景下危害民营企业发展的行政行为中的一种形式;而这一形式,根本上折射出的是一种限制民间经济发展的深层次的政治行为文化,即当政集团和官僚借助国家权力对现代企业力行控制以为利益渊薮的心理趋向与行动取向。这就意味着,并非跳出政府企业招商承租体制藩篱,民营企业就能迎来柳暗花明的发展前景。事实上,官业民营体制并未成为近代中国民营企业发展的主流形式,民营企业则在军阀割据政制下经济自由的欧战时期,以及南京政府重建国家权威的初期,两度获得了极大发展。期间通过承租经营四局而成长为现代企业管理者的徐荣廷等人,在楚兴解散前后,以独立开创新事业的眼光与勇气,投资创办了两个民有民营企业汉口裕华纺织股份有限公司和汉口大兴纺织股份有限公司,并将纱厂分别设于武昌和石家庄。楚兴公司的管理经验也随之“移植”到了这两个新的民有民营企业中,并得以发扬光大。当纱业危机袭来,众多华商纱厂停顿、破产、倒闭时,裕华、大兴却成为武汉仅有、全国少有的保持高额盈利的华商棉纺织企业,由此引来上海大中华等纱厂派出考察团前往武汉慕名参观。其考察团成员对裕华构建的从总公司直达工厂车间的组织严密的层级管理制及这一体制之下裕华纱厂各车间井然有序的操作流程,印象极为深刻,他们由衷赞叹裕华纱厂的生产:“盖非若沪厂之纯以货給资,一任工人之工作而不加限制者,眼光独到可佩也”*毛翼丰、萧伦豫:《武昌裕华纺织公司调查报告》,载《湖北实业月刊》第1卷第10号,1924年8月。。在这一过程中,裕华、大兴获得了长足发展,直至在抗战爆发前成长为三足鼎立横跨华中、华北、西北地区的国内投资空间最大的纺织集团*参见拙文:《城乡产业互动与近代内地民族棉纺织企业的发展——以裕大华纺织集团为中心(1919-1937)》,载《江汉论坛》2012年第7期,第109~114页。。问题是,这个时期的民营企业虽然没有了“官业民营”体制藩篱的束缚,但伴随着南京政府经济政策越来越深地步入发展壮大国有企业的轨道,国有资本与官僚私人资本先是潜滋暗长,而后又借抗战经济统制名义得以急剧膨胀。包括裕大华在内的中国近代民族民营企业,在备受西方列强垄断资本高压的同时,最终无可避免地在“国进民退”的大势所趋中整体性地走向了破碎凋零。

楚兴公司的兴衰历程表明,民国初期民族资本主义的发展,不仅体现在民营企业数量的突飞猛进上,也体现在部分民营企业创新精神与创新能力的显著提升上,但如果不能破除当政集团和官员对现代企业力行控制的行为偏好,所谓保护民营企业的法令法规、政策革新,终将在执行实施过程中发生各种扭曲变形,民营企业终难通过创新精神与创新能力的提升迎来平稳永续发展的光明前途。

●作者地址:罗萍,三峡大学马克思主义学院;湖北 宜昌 443002。Email:luoping@ctgu.edu.cn。

●责任编辑:桂莉

基金项目:●湖北省社会科学基金一般项目([2010]372)

DOI:10.14086/j.cnki.wujhs.2015.01.012