基于受众行为的电视节目营销策略研究

杨振宇 肖 凭

(1.湖南大众传媒职业技术学院管理学院,湖南长沙410100;2.湖南大众传媒职业技术学院教授委员会,湖南长沙410100)

曾担任美国三大有线电视台总裁的席福曼说过:“一个电视频道的成功一半归功于好的电视节目,另一半则归功于好的营销策略”。在媒介融合及新媒体崛起的大背景下,电视节目受众行为相比以往发生了巨大的变化,这对电视节目的营销策略也提出了新的要求。

一、受众行为理论与研究方法

所谓受众行为,是指受众为满足需要和欲望而寻找、选择、购买、使用、评价及处置产品和服务时介入的活动和过程。电视节目受众的需求是多方面的,如信息求知、消遣娱乐、参与心理以及自我共鸣等。不同的需要会引发不同的受众行为,而受众行为决定了电视节目的营销策略。

市场细分是制定大多数营销策略的基础,电视节目的制作、传播和营销同样要考虑到不同细分市场受众行为的差异。电视节目市场细分主要有两种方式:一是根据电视节目本身来细分市场,如综艺节目、体育节目、新闻节目等;二是根据人口统计变量,如年龄、性别、民族、宗教信仰等进行细分。随着受众行为分化程度加剧,市场碎片化程度加深以及研究手段和方法的进步,新的细分方式也出现了,即根据受众的受传方式、媒体接触方式(收看时间、频率、所接触媒体的类型、数量等)以及心理指标(个性、态度、生活方式和价值观)等与消费行为有关的指标来区分受众。

针对受众行为研究的方法,也由基于恩格尔等人提出的态度、认知、活动、人口统计特征四个维度的微观定性分析,逐步向借助于大数据、数据挖掘等手段进行精确定量分析转变。新方法的引入,对于预测受众倾向、建立和维护客户关系、寻找和定位忠诚客户、精确细分受众群体、开展精准营销、防范控制风险等多方面,都提供了很大的帮助。

二、电视节目受众收视行为变化趋势

电视节目受众行为的变化是多方面的,主要表现在受众流失加剧、分化程度加深、受众主动性增强以及收看行为模式显著改变等。

(一)电视节目受众分化流失明显

客厅曾经是家庭娱乐的中心,其中电视是当仁不让的主角。但近年来以电视为主角的客厅家庭娱乐中心地位明显下降。造成这一结果的主要原因是电视节目受众特别是以年轻人为代表的受众流失严重,这种现象可以由收看时间和受众规模两个指标加以反映。

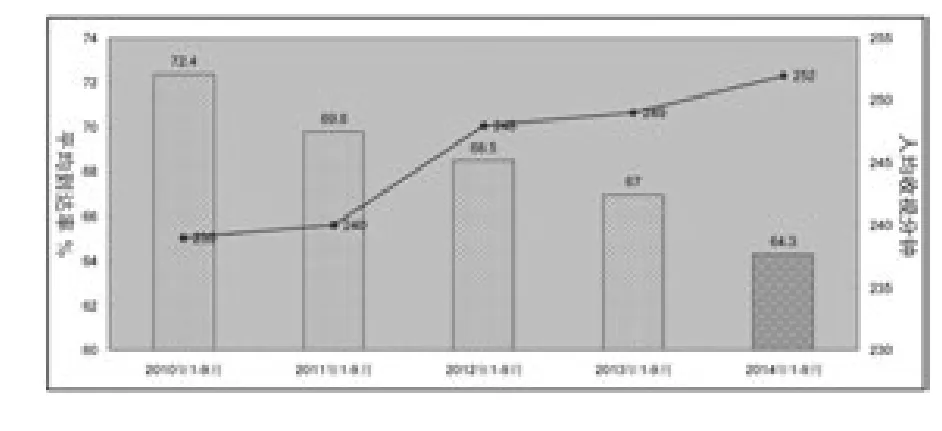

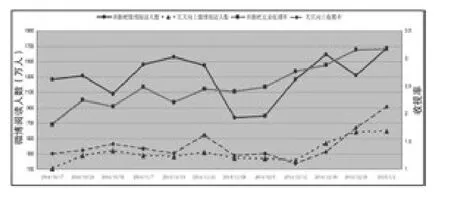

媒体间的竞争最终表现为对受众时间和关注度的争夺。近年来,电视受众人均收视时长呈逐步下降趋势,且在2014年到达谷底——人均162分钟;与此同时反映受众规模的指标——人均到达率,也由2010年的72.4%下降到2014年的64.3%。与人均收视时长和受众规模两个指标双双下降相反,实际电视观众的收视时间却由2010年的239分钟增加至2014年的252分钟,呈现缓慢上升的趋势。这一现象说明受众行为分化明显:年轻观众收视时间下降且流失程度加大,而65岁以上老年观众的用户粘性依然保持高位。

图1 2010年-2014年观众规模及收视分钟数(数据来源:CSM)

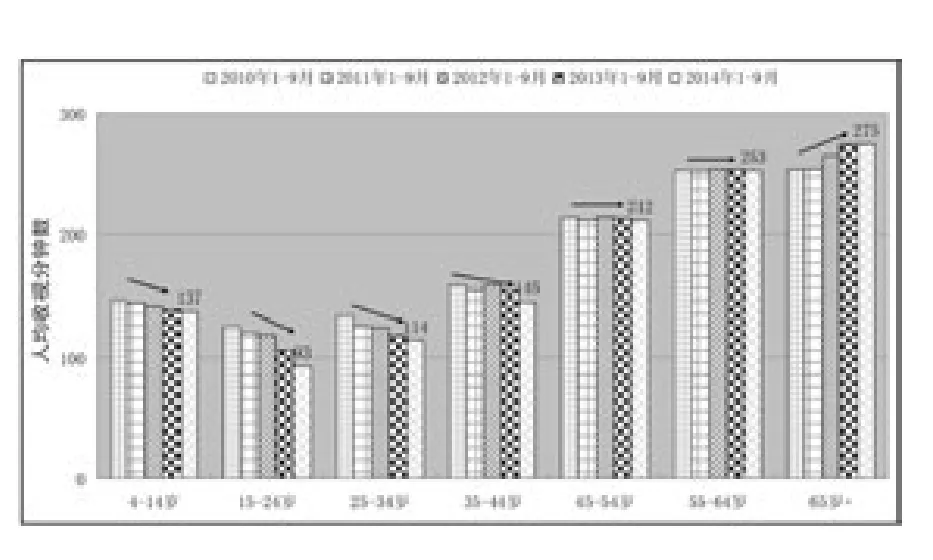

年轻受众群体的流失及不同年龄段受众的分化可以从图2得到进一步说明:除65岁以上的人群外,其他年龄阶段的人群平均收视时长无一增长。年轻一代表现出对电视的疏离有多重原因,其中有电视节目自身的因素,有生活方式改变的原因,有其他娱乐休闲方式的影响,更有新媒体的冲击。

图2 2010年-2014年各年龄段观众日均收视分钟数(数据来源:CSM)

(二)由被动接受转变为受传合一综合体

早期的受众理论学者,如德国的韦伯和法国的杜尔克姆认为受众是被动的、无力的,是受到各种大众传媒影响的受害者,而大众文化则具有一种将压制性的意识形态直接“注射”入受众意识的力量,它促使受众在政治方面保持沉默,或致使他们生活在虚假意识的某些形式当中。[1]由于传统电视媒体单向传播的特点以及选择有限的制约,受众总是处在一种被动接受信息的状态,即所谓被动受众。而电视作为一种大众媒体,拥有“注射”入压制性力量的巨大影响。

进入网络时代,受众不但可以按照自己的兴趣寻找信息,还可以对外部信息进行有选择性的接触、注意和理解;不再只是信息接收的终端,还可以成为信息传播通道上的一个重要节点;甚至还能作为信息源,影响和改变他人的观点。伴随受传方式的改变,电视节目受众的注意力与信息接收也呈现出一种碎片化的状态。而在微博、微信等新媒体的影响下,受众行为还表现出个性化、群体化与“圈子化”的特点。受众行为的改变,给电视节目营销提出了极大的挑战。

(三)受众多终端收看行为日益普遍

自2008年以来,“媒介融合”这个词出现的频率越来越高。媒介融合的表现是全面、深入的,它既可以是内容上的融合,即由于各种媒体产品有共同的数字化平台基础,因而不同的媒体内容可以实现相互嵌入、重组和分装;媒介融合还可以表现为产业的融合,如广电产业和信息产业的融合;从长远看,媒介融合更应是从媒介形态、结构、流程以及传播方式的全方位融合,媒介之间通过优势互补实现功能的融合和相互渗透。[2]

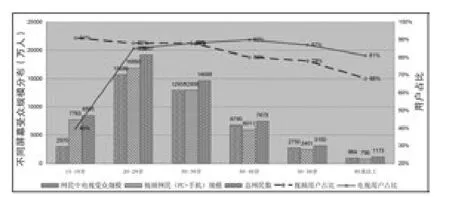

图3 网民中不同屏幕受众规模(数据来源:iCTR@四视同堂,201401,N=5000,CNNIC33 次互联网报告;第六次人口普查)

媒介融合时代的来临离不开多屏结合、跨屏传播,跨屏还促进了媒介与受众关系的重构。随着屏幕终端的变化,受众行为一个显著的变化是多终端、分时段、多场景观看视频的行为愈发普遍。用户跨屏观看渠道的多元化,稀释了电视传播价值,促使电视业出现了以媒体聚合为中心,以用户为主导转化的趋势。[3]

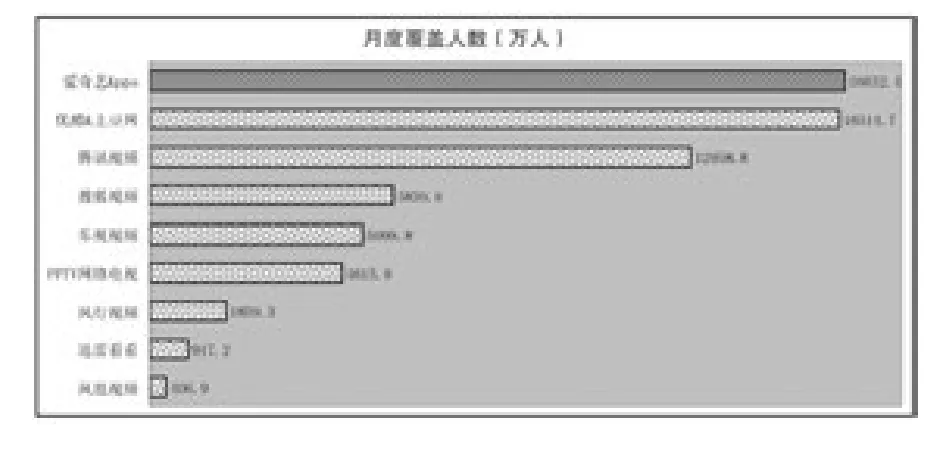

图4 2015年2月主要移动视频端覆盖人数(数据来源:艾瑞MUT)

三、基于受众行为的电视节目营销策略

自20世纪90年代开始,电视媒体日益受到以互联网为代表的网络传播的影响。随着新媒体的涌现和智能手机的普及,连PC端都面着临沦为所谓传统媒体的窘境,电视端受到的冲击就更为明显了。媒介融合的兴起,促使传统媒体与新媒体相互融合、相互渗透,演变成为一种全新的传播形态与方式。

媒介融合改变了受众行为,受众获取信息、分享和口碑传播有了更多通道。媒介融合的浪潮也使得传统专业媒体的营销战略设计与执行受到了冲击,新的信息终端层出不穷,传统的AIDMA营销模式逐渐被AISAS营销模式取代。[4]

(一)推出符合受众需要的电视节目

产品策略是4P组合的出发点,其核心是提供满足消费者需要的产品和服务。当今,受众需要已经有更高的要求,推出满足受众需要的电视节目是开展一切营销的基础。一是紧跟社会趋势、潮流以及热点,在电视节目的设计与创意上不断推陈出新,引导受众关注,激发受众兴趣。二是更新节目制作传播手段,创新电视语言。《爸爸去哪儿》中“风一样的女子”、“森碟”等字幕语汇被受众大量转发、分享而走红就是这一策略的生动注解。字幕不再是枯燥、冰冷的,而具备了牵动受众情感、引发讨论话题的作用。三是加强合作与交流,增强电视节目的制播能力,推出更多符合受众需要的电视节目。

(二)借助新媒体准确进行受众目标市场定位

由于成本制约,传统的电视节目受众研究大多采用随机抽样或定期固定样本的方式来获取媒介接触、用户行为等数据。这种方式不但难以获得大样本受众数据,而且对受众行为属性维度的描述也相当有限,因而对受众行为的研究受到很大的限制:既难以明确目标受众群体,又难以准确不同个体、群体之间多样、复杂的行为模式差别。

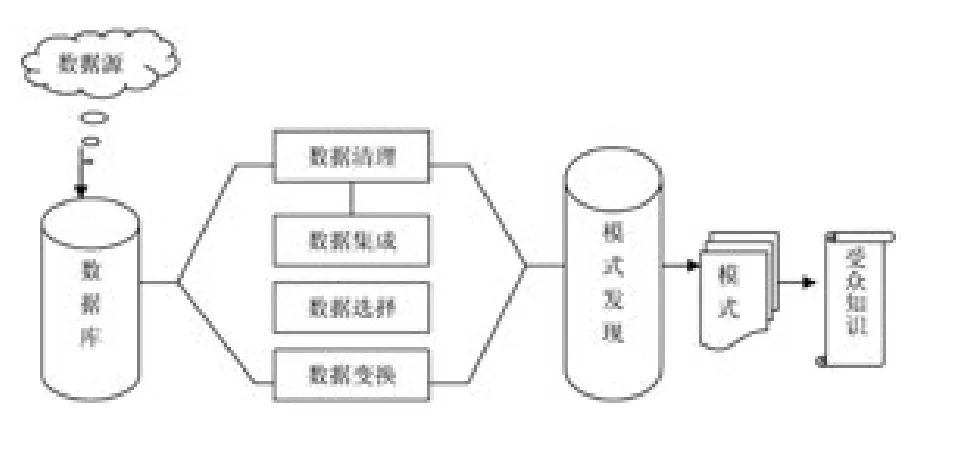

图5 受众行为数据挖掘流程

现在,电视节目借助新媒体交互式传播特点,通过logo日志记录、收集海量的用户数据,可以全方位、多维度地描述受众行为属性,进而通过定位某些关键词并利用大数据运算和数据挖掘技术对用户行为进行交叉关联分析,以准确获知某一电视节目的目标受众群体行为特征,准确进行受众目标市场定位。

(三)构筑全媒体生态圈提高受众粘性

正如苹果公司的核心优势在于构筑了一个完整的生态系统,该系统不但可以改善用户体验,还能提高用户转换成本,增强用户粘性。通过台网互动,构筑全媒体生态圈来提高用户粘性,同样是一种行之有效电视节目营销策略。

所谓“台”,即原有的节目传播平台;所谓“网”,即电视节目的线下营销传播。以湖南卫视为例,芒果台、芒果网和芒果呼啦APP移动社交平台构筑了一个完整的媒体生态系统。芒果台强大的节目制作能力和品牌形象已经拥有一大批忠实的观众,在“台”之外,受众还可以进一步通过芒果网与移动APP参与制造、传播节目话题。受众的粘性提高了,也进一步扩大了节目影响力。同时,芒果网以及移动平台还可以影响到芒果台没有覆盖的区域,有利于培养更大范围的受众粘性和节目影响力。

(四)开展形式多样的社会化营销

F2O、T2O等综艺节目模式的成功,既是一种全新商业模式的试水,也是借助社交媒体实施节目营销的成功案例。有多达6成的电视节目受众在看电视节目的同时有浏览社交媒体的伴随行为,而其中约有4成又会在社交媒体上谈论收看的节目。受众行为为电视节目社会化营销奠定了基础,而社交媒体的应用普及又为电视节目的社会化营销创造了条件。

目前常见的社会化营销工具包括微博、微信、APP、二维码、SNS社区、论坛、贴吧等。通过这些社会化营销工具,受众获取信息、分享信息有了更多的渠道,电视节目的营销、传播和推广有了更广泛的通道。

1.通过微博、微信进行电视节目推广。微博、微信的传播具有快速化、碎片化、低成本、高频率的特点。利用节目官微和微信公众号播出宣传片、主题曲等内容进行节目推广,可以快速扩大电视节目的影响力,增加节目曝光度,提高受众关注度。同时通过节目粉丝、受众的二次传播可实现更大范围内的节目推广。

图6 电视节目微博指数与收视率(数据来源:http://weibo.com/kngct)

2.借助社交平台开展话题营销。社交媒体具有发掘话题、传播话题的天然优势。通过社交媒体平台设置节目话题,可以激发受众对电视节目的持续热情与关注。而节目话题在转发、评论的过程中又可能产生新的话题,不但能引发受众对于节目更为长久、广泛的关注,还能成为保持受众粘性的情感线索。

3.实施跨屏互动开展整合营销。整合营销离不开多种营销手段和工具的有机结合。电视端、PC段和移动端的普及,可以充分实现电视节目与受众之间的互动、沟通,将受众置于营销传播的中心,同时还能产生协同效应,实现电视节目与节目受众的价值增值。

[1]侯斌英.文化视野研究下受众的嬗变[J].新疆大学学报:哲学社会科学版,2006(5):120-123.

[2]王虎.媒介融合背景下传统电视与新媒体的整合营销策略分析[J].声屏世界,2009(1):13-14.

[3]刘旸人.跨屏、转型、融合——广电业态变革的三大关系重构[EB/OL].[2015-04-20].http://media.people.com.cn/GB/22114/45733/index.html.

[4]蒋昀洁,王文姬,姜东旭.媒介融合时代电视节目社会化媒体营销策略初探[J].现代传播,2014(6):167-168.

- 湖南大众传媒职业技术学院学报的其它文章

- 微信自媒体的传播特性及内容规制

- “无X,不Y”格式新闻标题探析