老年人的朋友参照效应*

周爱保 刘沛汝 张彦驰 尹玉龙

(西北师范大学心理学院, 兰州 730070)

1 引言

朋友在我们的生活中不可缺少。社会学与心理学对人际关系亲密度的研究都表明, 朋友与亲人具有相同的亲密度与重要性(费孝通, 刘豪兴, 1985;杨国枢, 林以正, 2002; 管延华, 迟毓凯, 2006; 吴慧芬, 周爱保, 2013)。在费孝通和刘豪兴(1985)提出的差序格局中, 朋友与亲人在社会关系中占据同等重要的地位。心理学研究主要采用自我参照效应范式测量自我与他人(如, 亲人、朋友)的内隐亲密程度:如果与其他编码条件(语义编码、语音编码或结构编码等)相比, 他人参照条件下的回忆率较高、反应时较快; 而与自我参照条件下的回忆率和反应时相比, 差异不显著, 我们就可以认为他人包含于自我图式之内, 与自我具有较高的亲密度。采用这种范式, 杨国枢和林以正(2002)发现了朋友参照效应, 在12个目标人物中, 自己、兄弟姐妹、父亲、母亲、姑姑阿姨及同性好友的平均再认率差异不显著, 但这些条件下的平均再认率均显著高于其他条件。管延华和迟毓凯(2006)以及吴慧芬和周爱保(2013)以大学生作为考察对象, 同样发现了朋友参照效应。

心理学家主要从以下两个方面对朋友参照效应作出解释。第一, 文化对自我的影响。Markus和Kitayama (1991)在论述文化与自我的关系时提出独立型自我和互依型自我的理论模型:西方文化注重个人价值, 强调个体差异, 这种自我属于独立型自我; 东方文化注重集体精神, 强调个体与周围环境及人的相互依存, 并将与自己有关的重要他人(如, 母亲、朋友)视为自我的一部分, 这种自我属于互依型自我。第二, 社会对自我的影响。Clark和Mills (1979)提出的社会规范理论(communal norm theory)认为, 关系的类型在决定个体对他人利益得失关心程度中起着重要作用, 即个体在考虑利益得失时, 会将社会规范认为具有高亲密度的关系类型(如父母与子女的关系)中的他人包括在自我概念中。Aron和 Aron (1997)提出的自我扩展模型(self-expansion model)也指出, 自我扩展是人类的核心动机之一。人们会通过扩展自我来获得他人的资源、视角及身份认同, 即通过将他人包括进自我(实现方式为与他人建立亲密关系)来增强他们实现目标的能力。他们会把他人看作是自我的一部分,这样属于他人的资源、视角及身份认同感就会被纳入自我中。

过去的研究主要关注大学生的朋友参照效应,缺乏对老年人朋友参照效应的考察。然而, 朋友对老年人与青年人的意义存在差异。首先, 社会情绪选择理论指出(Carstensen, 2006), 社会交往对于人的生存至关重要, 人对生存时间的知觉是充足还是有限的, 影响着人对社会交往目标的选择与追求。老年人与青年人认知能力最明显的差异体现在对未来时间的预期上, 青年人预期到未来时间很充裕,更愿意结识新朋友、扩大社会圈子, 以建立更广的人际关系; 而老年人预期到未来时间有限, 这种预期引发了老年人对未来的担忧, 进而导致焦虑情绪的产生, 为了缓解焦虑情绪, 老年人试图找到更多的社会支持, 而朋友是社会支持中的重要来源。其次, 相对于青年人, 老年人的社会关系网络较小,而更小的社会关系网络造成老年人日常社交对象匮乏, 因而朋友对老年人变得更为重要(敖玲敏,吕厚超, 黄希庭, 2011; 刘晓燕, 陈国鹏, 2011)。再次, 由于工作压力大、生活节奏快, 儿女能够用于照顾老人的时间越来越少, 老年人因缺少人文关怀产生的孤独感就无法从儿女那里得到缓解(Garatachea et al., 2009)。此时, 作为重要社会支持的朋友在缓解老年人孤独感中就起到了举足轻重的作用。总之, 朋友对老年人与青年人的意义不同,这可能会影响到不同年龄组之间在朋友关系、朋友参照上表现不同, 也使得关于青年人朋友参照效应的研究结果不能被推广到老年人群体中。

随着老龄化进程的加快, 老年人在总人口中占据很大比重, 老年人群体成为值得关注的社会群体,老龄化又严重影响了老年人的社会活动与社会交往(郝秋奎, 董碧蓉, 2013)。因此, 我们有必要从心理学的角度考察老年人对朋友的理解以及对朋友的需求, 从而为老年人寻求更多的社会支持。

大量研究采用Rogers, Kuiper和Kirker (1977)创设的视觉呈现实验任务的方式探讨自我参照效应、朋友参照效应、母亲参照效应以及恋人参照效应。这些参照效应的标准实验范式要求被试完成自我参照(self reference)、他人参照(other-referential)、语义加工(semantic encoding)、语音加工(phonemic encoding)和结构加工(structural encoding)任务后对形容词进行回忆。近年来, 不同的研究分别采用不同的方式来考察这些效应:周爱保等人(2012)要求被试跟随主试朗读实验材料, 之后被试回忆朗读过的内容并在答题纸上写出所回忆的内容; 而在另外两项研究中, 主试给被试展示刺激图片, 之后要求被试口头报告看到过的图片内容(Sui, Zhu, & Chiu,2007; 周爱保等, 2010)。本研究结合老年人的视听特点通过听觉呈现刺激材料、口头报告完成实验任务的方式, 以自由回忆率为因变量, 考察老年人的自我参照效应与朋友参照效应的特点。

城乡经济发展、教育水平及政策扶持上的差异使得城乡老年人在经济状况、社会地位、生理状态及生活方式等方面存在显著差异。城市老年人经济状况好于农村老年人, 其社会地位也高于农村老年人的同时, 城市老年人也有其劣势所在, 例如, 城市老年人较农村老年人受教育程度状况好, 这就造成城市老年人个体间文化水平差异较大, 其文化水平的高低直接影响老年人的心理期待和生活标准要求(胡宏伟, 串红丽, 杨帆, 2011); 同时, 与农村老年人相比, 城市老年人社会角色变化较大。农村老年人的社会角色很少经历变化, 自始至终以家庭角色为主; 而城市老人退休后除了家庭角色没有发生改变外, 其他社会角色都发生了巨大的改变, 从社会大舞台转移到家庭小舞台, 这些会使城市老年人感到失落(肖霖, 王庆妍, 唐四元, 2013)。综合上述因素, 与农村老年人相比, 城市老年人有较高的心理期待, 较大的社会角色转变, 社会交往范围较大缩小。而朋友作为社会的缩影, 对朋友的认识、与朋友的关系在一定程度上体现了人与社会的关系。因此, 城市老年人对朋友的需求会高于农村老年人(肖霖等, 2013)。故本研究将考察城乡老年人朋友参照效应的特点是很有意义的。具体研究假设如下:一, 无论城市老年人还是农村老年人都会表现出朋友参照效应; 二, 城市老年人的教育程度对朋友参照效应有显著的影响, 即相对于教育程度较低的老年人, 教育程度较高的老年人的朋友参照效应较强。

2 实验1:城乡老年人的朋友参照效应

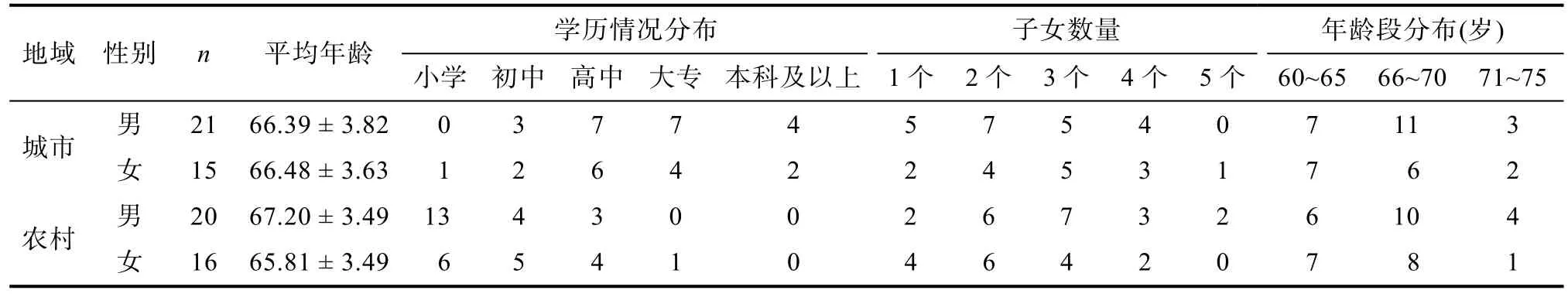

2.1 被试

农村老年人与城市老年人两组被试各 36名。农村老年人平均年龄为66.58 ± 3.51岁, 城市老年人平均年龄为66.39 ± 3.82岁, 具体信息详见表1。实验前通过与每位老年人交流确认其均不存在听力障碍。城市老年人入选标准:(1)兰州市常住老年人(兰州市户籍居民) (付勤, 谢建平, 2010); (2)在兰州市居住时间 > 20年。农村老年人入选标准:农村常住老年人(农村户籍居民)。对两组老年人人口学资料的统计分析发现, 城乡老年人在年龄(t

(70) =–0.23,p

= 0.823)、年龄分布(χ(2) = 0.07,p

= 0.968)、性别(χ(1) = 0.06,p

= 0.812)、子女数量(χ(4) = 0.84,p

= 0.934)上均没有差异, 而在教育程度上有显著差异(χ(4) = 33.48,p

< 0.001), 具体表现为:城市老年人被试的教育程度普遍高于农村老年人。

表1 实验1被试人口学资料

2.2 实验设计

采用3(参照条件:自我、朋友与一般他人)×2(地域:农村与城市)混合设计, 参照条件为组内变量,因变量为自由回忆率。朋友为健在的、要好的、最近未被查出有重大疾病的朋友(排除恋人关系), 一般他人选用鲁迅。

2.3 材料

从刘源主编的《现代汉语常用词词频词典》中选取频率为30以上的30个中性人格特质形容词作为实验材料。30个形容词按照相似度分成三组。正式实验前邀请 30名老年人分别对三组形容词在愉悦度、唤醒度和熟悉度3个维度上进行9点量表评分, 三组形容词在愉悦度上差异不显著(p

= 0.196)(第一组M

= 4.46,SD

= 0.29; 第二组M

= 4.44,SD

=0.37; 第三组M

= 4.33,SD

= 0.22), 熟悉度上差异不显著(p

= 0.439) (第一组M

= 7.41,SD

= 0.23; 第二组M

= 7.48,SD

= 0.17; 第三组M

= 7.46,SD

=0.26), 唤醒度上差异不显著(p

= 0.404) (第一组M

=2.64,SD

= 0.13; 第二组M

= 2.59,SD

= 0.15; 第三组M

= 2.63,SD

= 0.12)。根据刘源(1990)的《现代汉语常用词频词典》对三组词频进行统计分析发现,词频上差异不显著(p

= 0.519) (第一组M

= 176.20,SD

= 134.56; 第二组M

= 250.10,SD

= 158.81; 第三组M

= 235.80,SD

= 159.20)。与先前研究(黄远玲,2009; 贾竑晓等, 2009; 林超, 2010; 赵馨, 马辛,贾竑晓, 朱虹, 卜力, 2009)使用的方法一致, 我们使用鲁迅的名字作为他人参照条件中的一般他人。三组形容词在被试间进行平衡, 保证形容词与自己的名字、朋友的名字或鲁迅的名字一起出现的几率相等。2.4 实验程序

实验分为学习阶段、分心任务阶段和测验阶段。

学习阶段:采用听觉呈现任务与口头报告完成任务相结合的方式。实验在非常安静且舒适的环境下进行, 开始前告知被试, 不要紧张, 也不要有任何担心。不告诉被试实验目的, 要求认真听主试的提问, 并根据自己的感觉判断形容词是否适合描述自己、被试最好的朋友或者鲁迅。如, 自我参照加工:主试问:“张三(被试的名字)执着吗?”, 被试口头报告:“张三执着或张三不执着。”; 朋友参照加工:主试问:“李四(朋友的名字)安静吗?”, 被试口头报告:“李四安静或李四不安静。”; 他人参照加工:主试问:“鲁迅大胆吗?”, 被试口头报告:“鲁迅大胆或鲁迅不大胆。”三种参照条件的问题随机呈现。

分心任务阶段:被试心算4道两位数与一位数乘法的算术题, 时间大约3 min。

测试阶段:指导语要求被试完全自由回忆在学习阶段接触过的形容词。

2.5 结果与讨论

2.5.1 形容词与参照人物匹配率

为了分析形容词与不同人物匹配率的差异, 我们对被试认为形容词是否适合描述自己、朋友及鲁迅的比率进行了分析(被试认为某个词适合描述参照人物记为该词与参照人物匹配, 反之则记为不匹配)。某种参照条件下的形容词与参照人物匹配率 =该参照条件下适合描述参照人物的形容词数/10。自我、朋友与鲁迅三种参照条件下的形容词与参照人物匹配率的平均数与标准差分别为:0.57 ± 0.13、0.55 ± 0.14、0.52 ± 0.13。对三种参照条件的形容词与参照人物匹配率进行3(参照条件:自我、朋友与鲁迅)的单因素方差分析。结果发现, 参照条件不显著,F

(2, 130) = 1.51,p

= 0.225, 表明词—人匹配率没有对自由回忆率产生影响。对形容词与参照人物匹配率的分析在于检验词—人匹配度的差异是否会对自由回忆结果产生影响。

表2 实验1中城乡老年人在不同参照条件下的自由回忆率与参照效应指标的平均值与标准差(M ± SD)

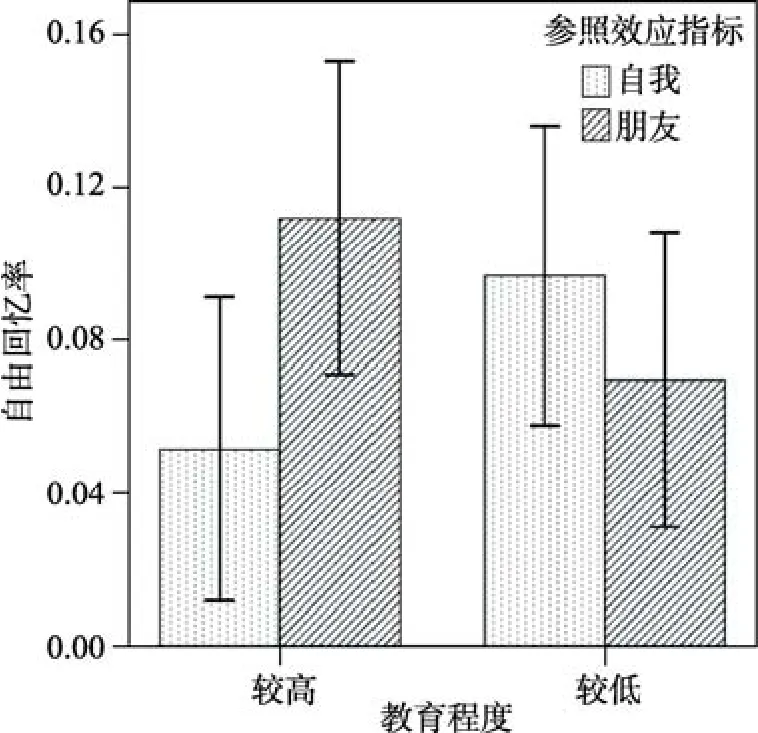

图1 城乡老年人自我与朋友参照效应指标

2.5.2 自由回忆率

对实验数据进行3(参照条件:自我、朋友与一般他人)×2(地域:农村与城市)的重复测量方差分析。描述结果如表2所示。

参照条件主效应显著,F

(2, 140) = 13.46,p

<0.001, η= 0.16。进一步分析发现, 自我参照条件下的自由回忆率(M

= 0.35,SD

= 0.18)与朋友参照条件下的自由回忆率(M

= 0.36,SD

= 0.17)均显著高于鲁迅参照条件下的自由回忆率(M

= 0.27,SD

=0.13),ps

< 0.001; 自我参照条件与朋友参照条件下的自由回忆率差异不显著,p

= 1.00。地域主效应不显著,F

(1, 70) = 0.01,p

= 0.975。参照条件与地域交互作用不显著,F

(2, 140) = 2.12,p

= 0.124。为了进一步考察朋友参照效应与自我参照效应的差异, 我们计算出参照效应指标(朋友参照效应指标=朋友相关项目自由回忆率-他人相关项目自由回忆率; 自我参照效应指标=自我相关项目自由回忆率-他人相关项目自由回忆率), 并进行2(参照效应指标:自我与朋友)×2(地域:农村与城市)的重复测量方差分析。自我参照效应指标与朋友参照效应指标的优势在于为自我参照效应与朋友参照效应确定了同一基线, 使两者更具有可比性。描述结果如表2与图1所示。通过数据分析可以发现, 参照效应指标主效应不显著,F

(1, 70) =p

= 0.798。参照效应指标与地域交互作用显著,F

(1,0.32,p

= 0.573。地域主效应不显著,F

(1, 70) = 0.07,70) = 8.03,p

= 0.006,η

= 0.10。简单效应分析发现,城市老年人的朋友参照效应指标显著高于自我参照效应指标,p

= 0.019; 其他差异均不显著。关于认知老化的记忆老化结构模型指出, 年龄会对记忆产生负影响(Zimprich & Kurtz, 2013)。为了排除城乡老年人认知老化程度对实验结果的影响, 对城乡老年人一般他人自由回忆率进行独立样本t

检验, 结果发现, 城市老年人与农村老年人的一般他人自由回忆率差异不显著,t

(70) = –0.27,p

=0.790 (描述结果见表2)。实验结果表明, 城市老年人与农村老年人都表现出朋友参照效应, 并且城乡老年人认知老化程度不存在显著差异。最重要的是, 与农村老年人不同,城市老年人不仅表现出朋友参照效应, 而且朋友参照效应指标要高于自我参照效应指标。由被试信息可知, 本研究中城乡老年人的差异主要体现在受教育程度上, 具体表现为城市老年人被试的受教育程度普遍高于农村老年人, 那么城市老年人与农村老年人朋友参照效应的差异是否是由受教育程度的差异引起的?如果受教育程度是影响朋友参照效应的主要原因, 那么朋友参照效应在城市高学历老年人与低学历老年人之间是否也应该表现出城乡老年人之间的差异?以往研究表明(苗治文, 秦椿林, 2006; 苏莉, 韦波, 凌小凤, 唐峥华, 2009), 在老年人社会关系构成、工作性质、经济收入以及人际交往中, 受教育程度是一个重要的决定因素。另有研究(Diehl & Hay, 2010; Fillenbaum, 2013; Miller,2009; Tuckman & Harper, 2012)指出, 自我概念与受教育程度呈正相关, 受教育程度越高, 自我概念发展水平越高, 受教育水平将进一步影响自我参照效应。其中, Diehl和Hay (2010)发现高中或大学以上文化程度的个体自我概念显著高于初中及小学文化程度的个体自我概念。另外, 根据发展心理学的研究, 高中时期是个体自我意识发展的突变时期,因此, 实验 2以高中作为分界点, 将教育程度较高定义为高中及高中以上文化程度; 将教育程度较低定义为初中及小学文化程度。因此, 我们设计实验2, 考察城市教育程度较高与教育程度较低的朋友参照效应是否也存在差异。我们预测相对于城市教育程度较低的老年人, 城市教育程度较高的老年人的朋友参照效应指标要高于自我参照效应指标, 即城市教育程度较高的老年人朋友参照效应较强。

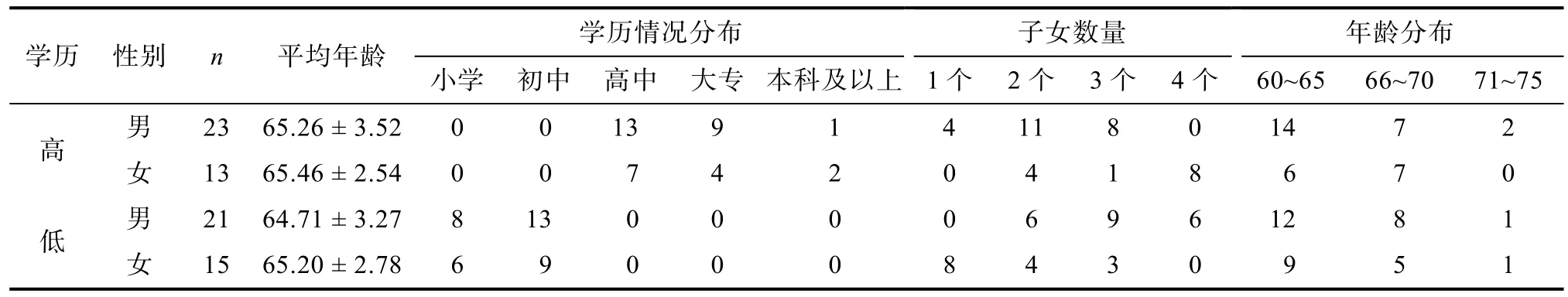

表3 实验2被试人口学资料

表4 实验2中高低学历老年人在不同参照条件下的自由回忆率与参照效应指标的平均值与标准差(M ± SD)

3 实验2:教育程度对城市老年人朋友参照效应的影响

3.1 被试

城市教育程度较高与教育程度较低的老年人两组被试各 36名。城市教育程度较高的老年人平均年龄为65.33 ± 3.16岁; 城市教育程度较低的老年人平均年龄为64.92 ± 3.05岁, 具体信息详见表3。实验前通过与每位老年人交流确认其均不存在听力障碍。城市老年人入选标准同实验1。对两组老年人人口学资料的统计分析发现, 城市教育程度较高与较低的老年人在年龄(t

(70) = 0.57,p

=0.571)、性别(χ(1) = 0.23,p

= 0.629)、子女数量(χ(3) =3.05,p

= 0.384)、年龄分布上(χ(2) = 0.06,p

= 0.970)上均没有差异。3.2 实验设计

采用3(参照条件:自我、朋友与一般他人)×2(教育程度:较高与较低)混合设计, 参照条件为组内变量, 因变量为自由回忆率。朋友为健在的、要好的、最近未被查出有重大疾病的朋友(排除恋人关系),一般他人选用鲁迅。

3.3 材料

同实验1。

3.4 实验程序

同实验1。

3.5 结果与讨论

3.5.1 形容词与参照人物匹配率

自我、朋友与鲁迅三种参照条件下的形容词与参照人物匹配率的平均数与标准差分别为:0.53 ±0.15、0.52 ± 0.18、0.53 ± 0.16。对三种参照条件的形容词与参照人物匹配率进行3(参照条件:自我、朋友与鲁迅)的单因素方差分析。结果发现, 参照条件不显著,F

(2, 130) = 0.12,p

= 0.889, 表明词—人匹配率没有对自由回忆率产生影响。3.5.2 自由回忆率

对实验数据进行3(参照条件:自我、朋友与鲁迅)×2(教育程度:较高与较低)的重复测量方差分析。描述结果如表4所示。

通过数据分析可以发现, 参照条件主效应显著,F

(2, 140) = 10.65,p

< 0.001, η= 0.13。进一步分析发现, 自我参照条件下的自由回忆率(M

= 0.34,SD

=0.18)显著高于鲁迅参照条件下的自由回忆率(M

=0.26,SD

= 0.15),p

= 0.004; 朋友参照条件下的自由回忆率(M

= 0.36,SD

= 0.16)显著高于鲁迅参照条件下的自由回忆率,p

= 0.001; 自我参照条件与朋友参照条件下的自由回忆率差异不显著,p

= 1.000。教育程度主效应不显著,F

(1, 70) = 0.41,p

= 0.526。参照条件与教育程度交互作用不显著,F

(2, 140) =1.81,p

= 0.163。对参照效应指标进行2(参照效应指标:自我与朋友)×2(教育程度:较高与较低)的重复测量方差分析。描述结果如表4与图2所示。参照效应指标主效应不显著,F

(1, 70) = 0.48,p

= 0.489, η= 0.01。教育程度主效应不显著,F

(1, 70) = 0.01,p

= 0.956。参照效应指标与教育程度交互作用显著,F

(1, 70) =7.72,p

= 0.007, η= 0.10。简单效应分析发现, 城市教育程度较高的老年人朋友参照效应指标显著高于自我参照效应指标,p

= 0.017; 其他差异均不显著。为了排除城市教育程度较高与较低的老年人认知老化程度对实验结果的影响, 对两组老年人的一般他人自由回忆率进行独立样本t

检验, 结果发现, 城市教育程度较高的老年人与城市教育程度较低的老年人一般他人回忆率差异不显著,t

(70) =0.56,p

= 0.576 (描述见表 4)。为了排除社会环境对实验结果的影响, 将教育程度作为控制变量, 对实验1中农村教育程度较低的老年人(N

= 28)与城市教育程度较低的老年人(N

=36)的数据进行了 3(参照条件:自我、朋友与一般他人)×2(组别:城市教育程度较低的老年人与农村教育程度较低的老年人)的重复测量方差分析。结果发现, 参照条件主效应显著,F

(2, 124) = 10.87,p

<0.001, η= 0.15。进一步分析发现, 自我参照条件下的自由回忆率(M

= 0.36,SD

= 0.02)显著高于鲁迅参照条件下的自由回忆率(M

= 0.26,SD

= 0.01),p

<0.001; 朋友参照条件下的自由回忆率(M

= 0.33,SD

=0.02)显著高于鲁迅参照条件下的自由回忆率,p

=0.024; 自我参照条件与朋友参照条件下的自由回忆率差异不显著,p

= 0.100。组别主效应不显著,F

(1,62) = 0.11,p

= 0.746。参照条件与组别交互作用不显著,F

(2, 124) = 0.05,p

= 0.953。对参照效应指标进行2(参照效应指标:自我与朋友)×2(组别:城市教育程度较低的老年人与农村教育程度较低的老年人)的重复测量方差分析。结果发现, 参照条效应指标显著,F

(1, 62) = 4.73,p

= 0.033, η= 0.07。进一步分析发现, 自我参照效应指标(M

= 0.11,SD

=0.02)显著高于朋友参照效应指标(M

= 0.07,SD

=0.02)。组别主效应不显著,F

(1, 62) = 0.06,p

=0.804。参照条件与组别交互作用不显著,F

(1, 62) =0.01,p

= 0.940。这说明城市教育程度较低的老年人与农村教育程度较低的老年人无论在自我、朋友还是在他人参照条件下都不存在显著差异, 并且两者在自我参照效应指标及朋友参照效应指标上也不存在显著差异, 上述结果进一步说明, 社会环境(城市、农村)没有对受教育程度较低的老年人的参照效应产生影响, 因此可以排除社会环境差异对实验结果造成的混淆。实验结果表明, 无论高学历还是低学历的城市老年人都表现出朋友参照效应, 并且城市高、低学历老年人认知老化程度不存在显著差异。相对于城市低学历老年人, 城市高学历老年人的朋友参照效应指标高于自我参照效应指标。

图2 城市教育程度较高与教育程度较低的老年人自我与朋友参照效应指标

4 总讨论

本研究第一次考察了老年人的朋友参照加工,并发现无论城市老年人还是农村老年人都表现出了朋友参照效应。除了这个有意义的结果外, 值得我们深思的还有另外一点发现:相对于农村老年人(实验 1)与城市教育程度较低的老年人(实验 2), 城市教育程度较高的老年人的朋友参照效应指标高于自我参照效应指标。下面我们分别针对这两个结果进行讨论。

与先前以大学生为被试的研究一致(费孝通,刘豪兴, 1985; 杨国枢, 林以正, 2002; 管延华, 迟毓凯, 2006; 吴慧芬, 周爱保, 2013), 本研究发现,城乡老年人均表现出朋友参照效应。由此可知, 朋友在中国老年人心中的位置是非常重要的, 已成为自我的一部分。而且, 老年人在认知衰退的前提下,依然同年轻人一样表现出朋友参照效应, 说明老年人的认知衰退对自我与朋友的认知影响相同, 并没有单独对朋友的认知产生影响。这个发现符合Markus和 Kitayama (1991)提出的独立型自我和互依型自我的理论模型, 即中国人属于互依型自我,会将亲密他人(诸如朋友)归为自我的一部分。与以东方被试为研究对象的朋友参照研究结果不同, 关于西方人朋友参照效应的研究(Keenan & Baillet,1980)发现, 相对于其他条件(母亲参照、熟悉人参照及明星参照), 朋友参照条件下与自我参照条件下的再认成绩尽管差异最小, 但仍然存在差异, 表明西方人没有表现出显著的朋友参照效应, 也证实了文化对自我具有重要影响(Markus & Kitayama,1991)。另外有一项跨文化研究(Wager & Cohen,2003), 其被试出生地为加拿大, 却在东方文化背景下生活了7年以上, 由于受到集体主义文化的影响, 再认结果表现出了显著的朋友参照效应, 表明自我结构对个体来讲也不是一成不变的。这对于自我结构的形成与变化具有重要的启发意义。

我们还发现, 相对于农村与城市教育程度较低的老年人, 城市教育程度较高的老年人的朋友参照指标显著高于自我参照指标, 这说明健在的、要好的朋友对教育程度较高的老年人来说是十分重要的。孤独感或许可以解释这个效应。一方面, 虽然教育程度较高的老年人的心理健康状况的变化较不明显(陈天勇, 李德明, 李贵芸, 2003)。但另一方面, 张瑞芹和肖健(2007)发现教育程度较高的老年人对自我健康状况、经济、智力以及社会文化的要求却显著增高, 且高于教育程度较低的老年人。心理健康状况的较小变化与心理需求的强烈增长, 会使他们产生强烈的孤独感(Hazer & Boylu, 2010)。尤其是当现实不能满足需求时, 他们就会更加孤独。大多数教育程度较高的老年人通常属于离退休老干部, 当离开工作岗位后, 尽管物质条件优越,但人际交往范围缩小, 身份下降, 这种冲突使他们容易产生失落感, 进而加剧孤独的感受(张腾霄,王一牛, 陈天勇, 韩布新, 2013)。而对于大多数教育程度较低的老年人很少存在这种情况, 他们的工作一般不稳定, 有的可能没有工作, 随着年龄的增长这种角色变化不是很明显, 因而心理波动相对较小(肖霖等, 2013)。综上, 教育程度较高的老年人社会角色的剧烈变化使其产生较强的孤独感, 这种孤独感又迫使他们产生了更强的人际交往的愿望, 使得朋友在教育程度较高的老年人日常生活中的地位提高, 因而表现出朋友参照效应指标高于自我参照效应指标。

这项研究尚有以下不足之处, 未来的研究应针对这些问题来进行实验设计。第一, 研究中男性较多, 所以没有考察性别差异, 未来研究可以考察老年人朋友参照效应中的性别差异。第二, 胡宏伟等人(2011)指出, 老年人心理孤独感的强弱还受其家庭特征(婚姻状况、家庭关系、养老模式等)的显著影响。因此未来研究有必要考察家庭特征是否影响老年人的朋友参照效应。第三, 农村的社会关系,特别是在南方地区, 多建立在宗族的基础之上, 本研究选用的被试均为北方人, 未来研究可以考察南方被试的朋友参照效应以及宗族关系是否会影响朋友参照效应。第四, 外倾个体好交际, 朋友个数有可能比内倾个体多; 内倾个体好静, 不善交际。内外倾可能会进一步影响自我参照及朋友参照, 因为未来研究可以进一步考察这一因素对老年人朋友参照效应的影响。最后, 需要指出的是, 实验 2在考察教育程度对朋友参照的影响时, 考虑到农村老年人中高学历被试的比例非常少, 因此仅选取城市高学历和低学历老年人作为研究对象。

5 结论

我们的研究发现:(1)城乡老年人均表现出朋友参照效应; (2)与农村老年人相比, 城市老年人的朋友参照效应指标高于自我参照效应指标; 与城市教育程度较低的老年人相比, 城市教育程度较高的老年人的朋友参照效应指标高于自我参照效应指标。

Ao, L. M., Lv, H. C., & Huang, X. T. (2011). An overview of socioemotional selectivity theory.Advances in Psychological Science, 19

(2), 217–223.[敖玲敏, 吕厚超, 黄希庭. (2011). 社会情绪选择理论概述.心理科学进展, 19

(2), 217–223.]Aron, A., & Aron, E. N. (1997). Self-expansion motivation and including other in the self. In S. Duck (Ed.),Handbook of personal relationships: Theory, research, and interventions

(2nd ed., pp. 251–270). Chichester, England: Wiley.Carstensen, L. L. (2006). The influence of a sense of time on human development.Science, 312

, 1913–1915.Chen, T. Y., Li, D. M., & Li, G. Y. (2003). Mental health and related factors of well-educated elderly.Chinese Mental Health Journal, 17

(11), 742–744.[陈天勇, 李德明, 李贵芸. (2003). 高学历老年人心理健康状况及其相关因素.中国心理卫生杂志, 17

(11), 742–744.]Clark, M. S., & Mills, J. (1979). Interpersonal attraction in exchange and communal relationships.Journal of Personality and Social Psychology, 37

(1), 12–24.Diehl, M., & Hay, E. L. (2010). Risk and resilience factors in coping with daily stress in adulthood: The role of age,self-concept incoherence, and personal control.Developmental Psychology, 46

(5), 1132–1146.Fei, X. T., & Liu, H. X. (1985).Rural China (

pp. 10–10).Beijing: Life, Read and New Knowledge Sanlian Bookstore.[费孝通, 刘豪兴. (1985).乡土中国

(pp. 10–10). 北京: 生活・读书・新知三联书店.]Fillenbaum, G. G. (2013).Multidimensional functional assessment of older adults: The duke older Americans resources and services procedures

. Psychology Press.Fu, Q., & Xie, J. P. (2010). Life quality and its influencing factors among the elderly in Shenzhen city.Chinese Journal of Public Health Management, 26

(8), 1026–1027.[付勤, 谢建平. (2010). 深圳市老年人生命质量及影响因素分析.中国公共卫生, 26

(8), 1026–1027.]Garatachea, N., Molinero, O., Martínez-García, R., Jiménez-Jiménez, R., González-Gallego, J., & Márquez, S. (2009).Feelings of well being in elderly people: Relationship to physical activity and physical function.Archives of Gerontology and Geriatrics, 48

(3), 306–312.Guan, Y. H., & Chi, Y. K. (2006). The effect of Self-reference and friend-reference on personality traits memory.Psychological Science, 29

(2), 448–450.[管延华, 迟毓凯. (2006). 自我参照与朋友参照对人格特质记忆的影响.心理科学, 29

(2), 448–450.]Hao, Q. K., & Dong, B. R. (2013). International research status of frailty syndrome among older adults.Chinese Journal of Geriatrics, 32

(6), 685–688.[郝秋奎, 董碧蓉. (2013). 老年人衰弱综合征的国际研究现状.中华老年医学杂志, 32

(6), 685–688.]Hazer, O., & Boylu, A. A. (2010). The examination of the factors affecting the feeling of loneliness of the elderly.Procedia-Social and Behavioral Sciences,9

, 2083–2089.Hu, H. W., Chuan, H. L., & Yang, F. (2011). The study on psychological loneliness of old people in China and its influencing factors.Journal of Shaanxi Academy of Governance, 25

(3), 9–15.[胡宏伟, 串红丽, 杨帆. (2011). 我国老年人心理孤独感及其影响因素研究.陕西行政学院学报, 25

(3), 9–15.]Huang, Y. L. (2009).The roles of relational-interdependent self-construal and genuine intimacy in the friend-inference effect

(Unpublished master’s thesis). Ningbo University.[黄远玲. (2009).关系型自我构念和实际亲密度对朋友参照效应的影响

(硕士学位论文). 宁波大学.]Jia, H. X., Zhu, H., Han, S. H., Zhang, J. Z., Sui, J., Mao, L.H., & Zhu, Y. (2009). Self-reference effect and insight in schizophrenia patients.Chinese Journal of Clinical Psychology, 16

(5), 503–505.[贾竑晓, 朱虹, 韩世辉, 张继志, 隋洁, 毛利华, 朱滢.(2009). 精神分裂症自知力的自我参照效应研究.中国临床心理学杂志, 16

(5), 503–505.]Keenan, J. M., & Baillet, S. D. (1980). Memory for personally and socially significant events. In R S Nickerson (Ed.),Attention and Performance

(pp. 651–669). Hilisdale, N.J:Erlbaum.Lin, C. (2010).The roles of encoding and self-construal on the self-reference effect

(Unpublished master’s thesis). Harbin Normal University.[林超. (2010).编码方式、自我构念对自我参照效应的影响

(硕士学位论文). 哈尔滨师范大学.]Liu, X. Y., & Chen, G. P. (2011). Areview on the development of socioemotional selectivity theory.Journal of East China Normal University (Educational Sciences), 29

(1), 47–53.(未连接到英文信息)[刘晓燕, 陈国鹏. (2011). 社会情绪选择理论的发展回顾.华东师范大学学报(教育科学版), 29

(1), 47–53.]Liu, Y. (1990).The modern Chinese vocabulary word frequency dictionary

. Beijing: Aerospace Press.[刘源. (1990).现代汉语常用词词频词典/音序部分

. 北京:宇航出版社.]Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self:Implications for cognition, emotion, and motivation.Psychological Review, 98

(2), 224–253.Miao, Z. W., & Qin, C. L. (2006). Sociological analysis of contemporary Chinese sports population structures.Journal of Physical Education, 13

(1), 119–121.Miller, C. A. (2009).Nursing for wellness in older adults

(5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.[苗治文, 秦椿林. (2006). 当代中国体育人口结构的社会学分析.体育学刊, 13

(1), 119–121.]Rogers, T. B., Kuiper, N. A., & Kirker, W. S. (1977). Selfreference and the encoding of personal information.Journal of Personality and Social Psychology, 35

(9), 677–688.Su, L., Wei, B., Ling, X. F., & Tang, Z. H. (2009). Trait and influencing factors of social support in Zhuang peasants.Chinese Journal of Public Health, 25

(9), 1120–1121.[苏莉, 韦波, 凌小凤, 唐峥华. (2009). 壮族农民社会支持及影响因素分析.中国公共卫生, 25

(9), 1120–1121.]Sui, J., Zhu, Y., & Chiu, C. Y. (2007). Bicultural mind,

self-construal, and self-and mother-reference effects:Consequences of cultural priming on recognition memory.Journal of Experimental Social Psychology, 43

(5), 818–824.Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (2012).Conducting educational research

(6th ed.). Rowman & Littlefield Publishers.Wager, B. M., & Cohen, D. (2003). Culture, memory, and the self: An analysis of the personal and collective self in long-term memory.Journal of Experimental Social Psychology, 39

(5), 468–475.Wu, H. F., & Zhou, A. B. (2013). The experimental studies of friend-referent effect in Chinese young college students.Studies of Psychology and Behavior, 11

(3), 380–386.[吴慧芬, 周爱保. (2013). 中国青年大学生朋友参照效应的实证研究.心理与行为研究, 11

(3), 380–386.]Xiao, L., Wang, Q. Y., & Tang, S. Y. (2013). Analysis on

pension status quo of empty-nest elderly in city and

countryside.Chinese Nursing Research, 27

(20), 2060–2061.[肖霖, 王庆妍, 唐四元. (2013). 城乡空巢老年人的养老现状分析.护理研究, 27

(20), 2060–2061.]Yang, G. S., & Lin, Y. Z. (2002). Discrepancy patterns in and around family: Confirmation of Self-Reference effects. InSearch of excellence for Chinese indigenous psychological research

. Taipei: Psychology Department of Taiwan University, China.[杨国枢, 林以正. (2002). 家庭内外人己关系的心理差序格局: 自我关涉性记忆效应的验证. 见 华人本土心理学研究追求卓越计划办公室.华人本土心理学研究追求卓越计划九十一年计划执行报告书.

台北: 华人本土心理学研究追求卓越计划办公室.]Zhang, R. Q., & Xiao, J. (2007). Investigation of relationship between healthy behavior and mental health in the elderly.Chinese Journal of Gerontology, 27

(8), 781–784.[张瑞芹, 肖健. (2007). 老年人健康行为与心理健康关系的调查.中国老年学杂志, 27

(8), 781–784.]Zhang, T. X., Wang, Y. N., Chen, T. Y., & Han, B. X. (2013).

Mental health status and psychological needs in retired

cadres.Chinese Mental Health Journal, 27

(10), 739–743.[张腾霄, 王一牛, 陈天勇, 韩布新. (2013). 离退休老干部心理健康和心理需求的调查.中国心理卫生杂志, 27

(10),739–743.]Zhao, X., Ma, X., Jia, H. X., Zhu, H., & Bu, L. (2009).Abnormality of self-reference effect in Mania patients.Journal of Capital Medical University, 30

(6), 831–833.[赵馨, 马辛, 贾竑晓, 朱虹, 卜力. (2009). 躁狂症患者的自

我参照效应研究.首都医科大学学报, 30

(6), 831–833.]Zhou, A. B., Liu, P. R., Shi, Z., Zhang, P. Y., Wu, H. F., & L.,Q. (2010). A study on self-reference effect in children aged 4 years.Psychological Development and Education, 26

(3),239–244.[周爱保, 刘沛汝, 史战, 张鹏英, 吴慧芬, 李琼. (2010). 四岁儿童的自我参照效应研究.心理发展与教育, 26

(3),239–244.]Zhou, A. B., Liu, P. R., Zhang, P. Y., Shi, Z., Wu, H. F., & L.,Q. (2012). The self-reference effect under the virtual ownership relation.Studies of Psychology and Behavior,10

(2), 81–87.[周爱保, 刘沛汝, 张鹏英, 史战, 吴慧芬, 李琼. (2012). 虚拟所有权关系下的自我参照效应.心理与行为研究,10

(2), 81–87.]Zimprich, D., & Kurtz, T. (2013). Individual differences and predictors of forgetting in old age: The role of processing speed and working memory.Aging, Neuropsychology, and Cognition: A Journal on Normal and Dysfunctional Development, 20

(2), 195–219.