超越文字与影像之争的新路径——以莎剧电影改编《普罗斯佩罗的魔典》为例

卢 忱

超越文字与影像之争的新路径——以莎剧电影改编《普罗斯佩罗的魔典》为例

卢忱

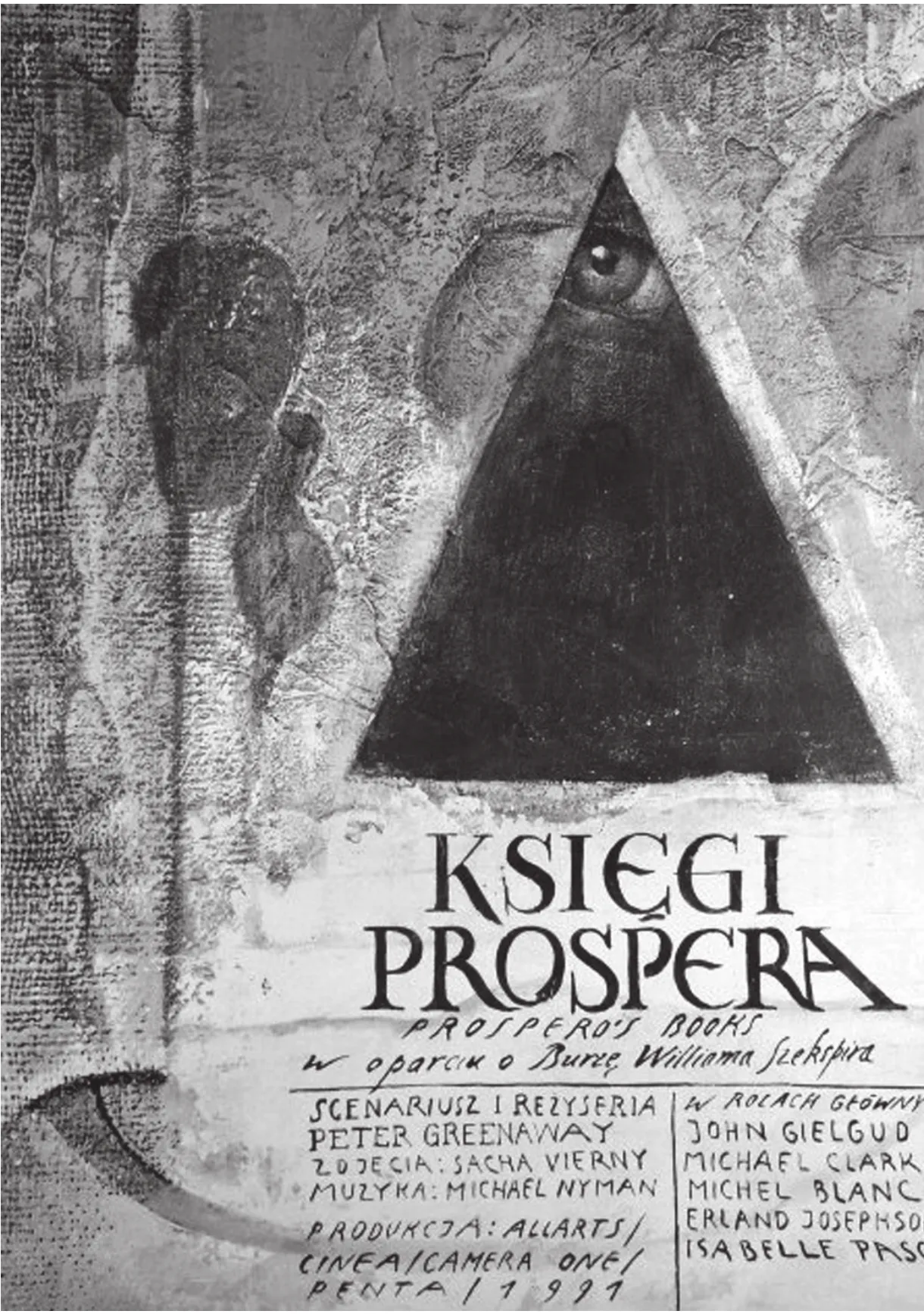

电影《普罗斯佩罗的魔典》海报

影像优先已成为近年来莎剧电影改编中比较常见的一种策略。这种以奢华场面和新奇特效吸引观众眼球的莎剧电影,固然有其产生的特殊原因:由于大多数莎剧电影都选择保留原作语言,因而对不甚熟悉莎剧原作的观众来说,画面成为他们理解情节和人物的主要参考,而对白则成了可有可无的装饰。这类以影像驾驭文字的莎剧电影改编,尽管有助于普通观众对莎剧的理解,却也有着将原作文本简单化和庸俗化的危险。面对莎剧电影改编中的文字与影像之争,有没有其他路径可走是事关莎剧电影能否健康、持续发展的关键性问题。

彼得·格林那威1991年执导的,改编自莎剧《暴风雨》的《普罗斯佩罗的魔典》中,人物的衣饰制作精良,纹样繁复;每一场景,即便是最细枝末节的装饰和布置也都一丝不苟,令人眼花缭乱。此外,影片在动态的视觉呈现上也令人目不暇给,整部影片中不时插入哑剧表演、舞蹈、假面舞会和歌剧等片段。并且,与日本NHK电视台合作的高清视频技术、动态画面的叠加以及动画片段等多媒体演示,都在技术层面上强化了影片的视觉表现力。这样一部看似影像优先的莎剧电影,然而其片名却表明,这个版本改编的重点并不在魔法和“暴风雨”的视觉呈现,而是魔法背后的力量——普罗斯佩罗逃亡时带走的书。

格林那威虚构了一个由语言文字引发的视觉影像所构成的世界:话语性元素在故事内外驾驭着影片中的影像,还在更深的叙事层面掌控着人物的行为,事件的进展以及剧情的走向。影片中不断出现的“书籍”“文字”和“书写”的意象,也在帮助强化语言文字的地位;另外,格林纳威以特有的“百科全书”方法,对影片中的视觉元素进行选择、整理和呈现,从组织形式上将其再次纳入语言文字的范畴。对《普罗斯佩罗的魔典》的镜语分

析表明,在文字向影像的转换中,丰富、华美的视觉呈现,并不必然以文字深度的丧失为代价。在两种媒介之间,有可能建立起更复杂的互动和互文关系,在不消减观赏性的同时,为电影增加阐释的深度。

首先,《普罗斯佩罗的魔典》将文字和话语性元素的地位大大提高,使其超越了传统叙事影片中的辅助地位,甚至具有了对影像的绝对控制权。影片虽选择忠实于原作语言,但在表现形式上却进行了颠覆性的处理。所有对白在电影中都变成了出自普罗斯佩罗一人之口的独白。当剧中人物随着剧情的发展渐次出场并张口讲话的时候,发出的却是普罗斯佩罗的声音。这样的情形一直持续到全片结尾处,当普罗斯佩罗最终放弃魔法之后,剧中人物方才找回了自己的声音。普罗斯佩罗替所有人物发声,似乎暗示着其对话语权的掌控,他不但控制着岛上发生的一切,也是复仇行动的绝对主宰。在故事层面上,普洛斯佩罗的话语和声音控制着剧中人物的命运,而在叙事的技术性层面上,电影中的话语性元素不但摆脱了影像的束缚,甚至也超越了传统叙事电影中话语性元素的局限,跳出了视觉与叙事的二元对立,一跃而成为影片的主宰。比如在影片伊始,普罗斯佩罗开始了《暴风雨》的写作,随着羽毛笔在羊皮纸卷上沙沙行走,他口中也念念有词:“老大,老大!”模拟着船长对水手长的呼唤。随着这有如上帝创世般的命令动作的发出,普罗斯佩罗以话语激活了《暴风雨》中的一众人物,也拉开了复仇行动的大幕。紧随其后,随着普罗斯佩罗口中念念有词,书页翻动,狂风暴雨骤降,池中的帆船模型被拍打,沉入水中,象征着普罗斯佩罗仇人此刻的命运。影片中每个视觉冲击强烈的场景,都是普罗斯佩罗用言语召唤出来的。可以说在这部影片中,画面的更迭并非以故事发展的逻辑为依据,而是紧紧追随话语逐步展开的。这种对话语性元素的突出和强化,削弱了戏剧的即时性,截断了观众对具体角色的认同,使电影中的戏剧张力让位于艺术思考。

除此,影片中经常出现的“书籍”“文字”和“书写”等意象,也在不断强化着语言文字的主导地位。从片名可以判断出,“书”在整部影片中的地位举足轻重,是全片的重心所在。影片中依次出现了24本写满知识和魔法的书,是格林纳威依照《暴风雨》的故事背景所虚构出来的。曾经的米兰大公普罗斯佩罗,被兄弟夺权后不得已流亡海外,陪伴他的只有女儿和“比一个公国更宝贵的书”[1](第一幕,第二场)。得益于书中的知识和魔法,他给自己构建了一个全新的世界。第一本《水之书》点出了全片最重要意象。开启《水之书》,雨、雾和眼泪交织在一起,涓涓流下,普罗斯佩罗泡在浴池中酝酿复仇计划,而精灵爱丽儿则向平静的水面撒尿,激起片片水花,暴风雨就此开始。影片接下来的情节都是由这一本本徐徐展开的书勾连而成的。除此以外,有关“文字”与“书写”的意象也是影片视觉展视中重要的组成部分。高度视觉化的文字出现在不同介质之上,如刻在空中的,水上的,石头上的,羊皮纸上的。文字字体各异,颜色也不尽相同,如当贡柴罗在第五幕第一场(208至213行)总结全剧,说“啊,这是超乎寻常喜事的喜事,应当用金字把它铭刻在柱上,好让它传至永久”时,屏幕上滚动的是用金字书写的台词。另外,普罗斯佩罗手执鹅毛笔,饱蘸墨水,奋笔疾书的形象也多次出现在影片中。

对影片中庞杂的影像,格林纳威以其特有的“百科全书”方法,进行选择、整理和呈现,从组织形式上将影像再次纳入文字的范畴。林林总总的视觉材料以24本书为依托,出现在《普罗斯佩罗的魔典》中,使得“格林纳威的电影呈现出层层叠叠的网状结构……并呈现出一种百科全书式的状况,一种卡片式的状况。一层一层的框架就是一张一张的索引卡,除了卡片本身彼此交互注解,背后还隐藏着数不完的典故”。[2]以《水之书》为例,与“水”相关的历史和神话人物依次出现在银幕上,正如百科全书中“水”的词条下的相关内容。这24本书的集合基本能够囊括文艺复兴时期的所有知识,难怪有评论将《普罗斯佩罗的魔典》概括为,是一本有关文艺复兴的百科全书。“百科全书”方法在影片的视觉呈现形式上,体现在格林纳威以固定静态画面内视觉元素的累积,替代动态镜头的剪辑,制造出了如书页一般的画面效果。以电影中的有关海洋的画面为例,一幅画面就需要近50幅原始素材共同构成,使观众在面对画面的时候,重新体验如阅读一般、主动的、理智的静观和沉思。看似生硬的图像并置取代了传统的,依靠画面和镜头的排列和剪辑来达到叙事目的的蒙太奇制造出了犹如阅读般的间离效果,“意欲把观众从被电影的意识形态所‘询唤’的境遇中拉离出来”。[3]超越了文字和影像的二元对立,赋影片以内涵和深度。

另外,《普罗斯佩罗的魔典》对高科技含量的影像技术的运用,也在更深层次上对以书籍为代表的文艺复兴时期的科学技术作出了呼应。格林纳威和

日本NHK集团合作,在《普罗斯佩罗的魔典》中采用了高清视频技术,使该片成为最早应用此项技术的电影之一。影片中还采用“画中画”技术、动态画面叠加以及多媒体动画技术,代替了传统的视觉表现。这些新科技在电影中的出现,不但没有模糊影片的主题,反倒与《暴风雨》原作形成了微妙的呼应。因为《暴风雨》创作的年代正是“手写本和印刷物开始引领欧洲走出中世纪的蒙昧与黑暗”[4],帮助人类探索科学,应用技术的年代。因此影片中新技术的应用,在形而上层面上呼应着剧情中的书籍,这个原作年代的新技术。

格林纳威对莎剧原作《暴风雨》的改编,以形式的变化赋予原作内容以颠覆性的解读,达到了深刻反思文字与影像关系的目的。如詹姆斯·安德列亚斯(James Andreas)所言,“《暴风雨》的关键句是开篇阿隆佐和安东尼奥反复问询的,‘主人在哪里’”[5],在《普罗斯佩罗的魔典》中,格林纳威的回答是:“文字是剧中所有魔法、幻觉和假象的主人。”[6]文字与影像之争是电影所处的两难境地,并且这个两难境地,自电影诞生时起就一直困扰着一代又一代的电影创作者们。借助莎剧电影,这个文字与影像之争体现得最为明显的电影类别,格林纳威不但让文字引领影像,而且将其提升至掌控叙事的高度。这种创造性的尝试,是格林纳威对电影本体所进行的形而上的反思和超越。当下时代,电影创作退化成如西洋镜般,供观众猎奇寻艳的这种泛视觉化倾向,是电影创作者需要反思的。是否可以在不消减电影观赏性的前提下,又给观众创造深度思考的空间,是当下电影需要努力的方向。格林纳威的《普罗斯佩罗的魔典》,在表面的影像累积之下,挖出了文字的意义,在文字和影像之间人为制造出一种新的关系,重新赋电影以阐释的深度,是这个方向上的成功尝试。

电影《普罗斯佩罗的魔典》剧照

参考文献:

[1]莎士比亚.暴风雨[M]//莎士比亚.莎士比亚全集(一).朱生豪,译.北京:人民文学出版社,1994:.

[2][3]李二仁.英国电影十面体[M].北京:生活、读书、新知三联书店,2006:173.

[4]周宪.视觉文化的转向[M].北京:北京大学出版社,2008:165.

[5]James Andreas.“‘Where‘s the Master?’:The Technologies of the Stage, Book and Screen in The Tempest and Prospero’s Books.”Shakespeare without Class:Misappropriations of Cultural Capital[M].Ed.Donald Hedrick and Bryan Reynolds. Hampshire:Palgrave,2000:189.

[6]Peter Greenaway.Prospero’s Books:A Film of the Shakespeare’s The Tempest[M].New York: Four Walls Eight Windows,1991:9.

【基金项目】本文受北京交通大学基本科研业务费人文社会科学专项基金资助(项目名称:从经典出发,文化产业的新策略——视觉文化下的文学作品电影改编研究,项目编码:H14JB00130,原项目编码:2014JBM141)。

【作者简介】卢忱,女,北京人,北京交通大学语言与传播学院讲师,博士,主要从事文学与电影改编研究。