应用绕射波寻找隐伏地裂缝

任政委,郭淑君,龙慧,明圆圆

(中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,保定 071051)

1 引言

地裂缝是地表介质显示的一种破裂且成因复杂的自然现象,大都与断裂构造的活动性、地面沉降、地震等有关。20世纪60年代以来,华北平原地区陆续发生大面积的地裂缝,造成建筑物损坏、道路变形、管道破裂、农田漏水等严重后果,制约了工农业生产、工程建设、城市规划、生命线工程和土地利用等发展国民经济的各项工作,成为亟待解决的城乡地质环境问题。

隐伏地裂缝是地表未表现任何异常,但地表以下已经开始破裂。在区域构造应力场作用下形成第四系地层节理开启,同时因长期开采地下水引起地面沉降诱发和加速地裂缝形成。断层和节理是产生地裂缝的重要因素,也是产生绕射波的前提条件。因此,我们可以利用绕射波来圈定隐伏地裂缝的位置。

2 绕射原理

实际地层介质中,除了具有成层性外,还存在着许多特殊的复杂地质构造,诸如裂缝、断层、尖灭等,它们构成了地层的断面点或者间断线。地震波传播到这些地层间断点(线)时,就会象光学中光线通过一个小孔发生衍射现象一样,这些间断点(线)都可以看成是一个新震源,由此新震源产生一种新的扰动向弹性空间四周传播,这种扰动在地震勘探中称为绕射波,这种现象称为绕射[1]。

隐伏地裂缝大多在发育特点、形态结构、力学性质和活动特征方面反映了构造地裂缝的成因类型,主要控制因素反映了地壳构造应力场的应力积累与释放的作用结果。动力类型为断层蠕滑型、断层速滑型和区域微破裂开启型。很显然隐伏地裂缝的发育状况符合绕射原理。

3 绕射波时距曲线方程

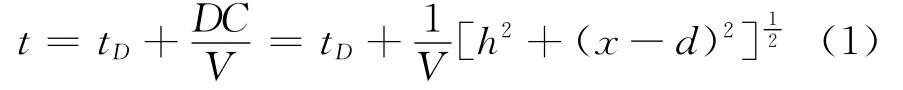

当凸反射界面某个部位的曲率达到无限大(或者说为突变点)时,波从这种部位向四面八方反射,于是就产生了绕射(图1)。

图1 绕射波时距曲线方程

考察地面之某个深度D点的绕射情况,介质的波速为V。设在tD时刻有入射波波前到达D点。从tD时刻起由于D点绕射而传播着速度为V的球面波,炮点的坐标为原点。它与D点在测线上的投影D′的距离为d,绕射波在任一点的波至时间为

这是D点产生的绕射波的时距曲线方程。时距曲线为双曲线形状,极小点在D点的(假设地面水平)垂直正上方D′点,极小值的时间为

因此,在地层水平的情况下,我们从地震单炮记录上正确的识别出绕射波,找出绕射波的顶点,其顶点在地面上的投影坐标就是隐伏地裂缝在地面的投影坐标。记录绕射顶点所对应的时间[2]。如果平均速度V已知,利用公式(2)就可以估算出隐伏地裂缝的深度。

4 正演模拟

所谓正演模拟,就是假设地下地质情况已知,其中包括地质体的几何形态、地下介质的速度、密度。应用地震波的运动学及动力学的基本原理,计算出所给地质模拟的地震响应参数。

正演模拟的研究方法一般分为两类:一类是射线方法;另一类是波动方程法。射线方法的优点是计算速度快,所得地震波的传播时间比较准确,但是,计算结果很难保持动力学特征,对复杂的地质构造会出现盲区。本文采用波动方程理论模拟地震波的传播,不仅能保持地震波的动力学特征,而且还能保持地震波的运动学特征[3]。

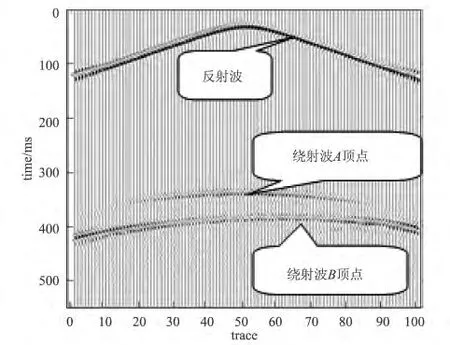

实际生成正演地震记录如图2,图2上半部分为第一层的反射波,下半部分分别为两个绕射点A和B所产生的绕射波。其中,绕射点A两侧的岩性相差比较大,绕射点B两侧岩性差异比较小。

图2 地震正演记录

从图2中可以看出在均匀介质情况下绕射波在单炮记录上几何形态为双曲线,顶点就是绕射点的位置。绕射波在绕射点能量较强,然后向两侧变弱。振幅的强弱还取决于绕射点两侧岩性的差异,差异大振幅强,反之就弱;另外决定于接收点与绕射点的相对位置,接收点在绕射点的正上方,能量强,接收点远离绕射点,能量则弱。

从图2中还可以得到,绕射波A顶点和绕射波B顶点间的水平距离为断层的水平断距和垂直距离为断层的垂直断距。

5 地震资料解释

下面以阜城县地裂缝地震勘探为例。阜城县位于河北省中部,行政区划属衡水市,地理位置:北纬37°41′~38°02′,东经115°06′~116°35′。第四系为湖积、冲积成因的棕红、棕黄色松散的粘、亚粘土、亚砂土夹各类砂层组成。第四系地层厚度为440~500 m,从上到下依次分为全新统Q4(深度35~44 m),上更新统Q3(深度75~90 m),中更新统 Q2(192~239 m),下更新统 Q1(372~451 m),分别对应的地震标准反射层为 T1、T2、T3、T4。

阜城县地裂缝灾害区位于阜城凹陷区,分布在漫河乡韩关村-前黎庄一带,向西南方向呈线状延伸到武邑县桥头乡东青林村、西青林村和青冢村一带。总体展布方向NE45°。地裂缝继续延伸发育,总长7.5 k m,面积20 k m2。

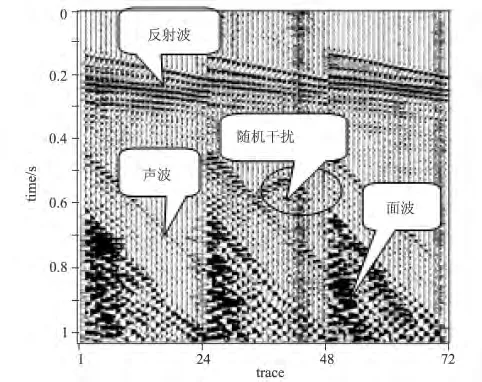

图3 阜城县地震单炮记录

野外数据采集用美国Strata visor NZXP型24道地震仪、L40型动圈式纵波地震检波器、地震电缆和震源激发四部分组成地震数据采集系统。地震波激发采用电雷管引爆硝胺炸药,道距5 m,偏移距140 m,三次覆盖。

震源主要激发出纵波,但是,由于震源附近地表介质的不均匀性,炸药包在井中安置的不对称性,也会产生一定强度的横波和面波,同时也会产生声波和随机干扰等。而产生的纵波中又会有直达波、折射波、反射波、绕射波等。所以绕射波大部分往往会被其他强的波所覆盖[4]。图3为没有地裂缝时,阜城县连续三张第四系地震单炮记录。

图4是地震侧线经过地裂缝时连续三张地震单炮记录(第12、13、14炮,CMP号点,117号~149号)。从图中可以看出断点产生的绕射波与平界面的反射波在绕射点相切,从切点把绕射波分为两半支,外半支比较明显,内半支往往被强的反射所淹没而不明显。这样在单炮记录上就会出现所谓“断层波不断,反射连绕射”的现象。找出了绕射波的顶点。就可以正确、简洁、方便的估算出隐伏地裂缝的位置及其主要控制因素、裂开的宽度、相对搓动量等。

从图4中可以看出,地震波传到隐伏地裂缝上断点大约200 ms和下断点约400 ms处均产生了绕射(图4所圈定的部分),绕射波顶点在地表投影约为335~345 m。这一点可以从图5阜城县地震时间剖面上得到验证,从图5中可以看出,在地震时间剖面135号~141号CMP点(测线335~345 m),T2、T3、T4显示多相位反射,具有反射震相梳状扰动特征,上断点约140 ms,下断点约400 ms,断距约10 m地表未见地裂缝迹象,推断为隐伏地裂缝,深度为60 m。

地震剖面251号~253号CMP点(测线625~630 m),T1、T2反射层显示多相位反射,相位错动,浅部反射间断,具有反射震相梳状扰动特征。地表可见地裂缝迹象,深度约为80 m。其相应的单炮记录在同样的位置也出现绕射波。这也验证了利用绕射波来寻找隐伏地裂缝的可行性。

值得注意的是,在地震单炮记录上识别绕射波时一定要对相邻的几炮记录进行分析、比较,不同的单炮记录在同一位置的反射点是否有类似性质,是否是真正的绕射。在图3中间的单炮记录中所圈定的位置,不是绕射而是随机干扰,原因是相邻的两炮记录没有出现类似的现象。

图5 阜城县地震时间剖面

6 结论

(1)在均匀介质情况下绕射波在单炮记录上几何形态为双曲线,这在理论上可以得到证明,我们习惯上把绕射波形象比喻为“似背斜”,“似背斜”的顶点就是绕射点的位置。如果绕射波是由隐伏地裂缝产生的,则绕射点就为隐伏地裂缝的顶点。

(2)绕射波在绕射点能量较强,然后向两侧变弱。振幅的强弱还取决于绕射点两侧岩性的差异,差异大振幅强,反之就弱,另外决定于接收点与绕射点的相对位置,接收点在绕射点的正上方,能量强,接收点远离绕射点,能量则弱。

(3)断点产生的绕射波与平界面的反射波在绕射点相切,从切点把绕射波分为两半支,外半支比较明显,内半支往往被强的反射所淹没,而不明显,这样就会出现所谓“断层波不断,反射连绕射”的现象。

(4)阜城县隐伏地裂缝是在区域构造应力场作用下形成的第四系地层节理开启,同时因长期开采地下水引起地面沉降对诱发和加速地裂缝形成也有不可忽视的作用。

(5)利用绕射波的特点,就可以准确、快洁、方便的判断隐伏地裂缝的位置及相应的深度,圈定地裂缝灾害易发区,对城乡建设布局规划,制定防灾对策,减轻地裂缝造成的损失,发展国民经济有重要的现实意义。

[1]何樵登,熊维纲.应用地球物理教程-地震勘探(高等学校教材)[M].北京:地质出版社,1990.

[2]谢里夫,吉尔达特.勘探地震学[M].石油工业出版社,1997.

[3]渥.伊尔马滋(著),黄绪德,袁明德(译).地震数据处理[M].石油工业出版社,1994.

[4][美]安艺敬一(著),李裕澈,卢寿德,等译.地震波的散射衰减[M].北京:地震出版社,1993.