政治新常态下党代会常任制的价值及推进路径

万雪芬

(中共杭州市委党校 浙江 杭州 310024)

政治新常态下党代会常任制的价值及推进路径

万雪芬

(中共杭州市委党校 浙江 杭州 310024)

在当前党中央把“四个全面”作为基本治国方略的政治新常态下,深化党代会常任制改革具有十分重要的政治价值。尽管常任制的两轮试点取得了一些成果,但总体来看,试点地区仍比较有限,党内权力关系仍然没有完全理顺。因此,进一步深化常任制改革,重点需要解决一些深层次的问题,包括明确常任制改革的总体规划,合理配置党代会、全委会、常委会的权力;理顺党代会、党委会、党的纪律检查委员会之间的关系。

党代会;常任制;价值;路径

党代会主要有常任制和非常任制两种运作模式。长期以来,中共采取的是非常任制模式,即党代会每隔几年(通常是五年)召开一次,党代会尽管在名义上是党的最高领导机关和权力机关,但实际运行中这一最高权力机关地位却难以真正有效体现。为此,党的十八大提出要:“落实和完善党的代表大会代表任期制,试行乡镇党代会年会制,深化县(市、区)党代会常任制试点。”这为推进党代会改革指明了方向。

一、党代会常任制的发展历程

党代会常任制是与非常任相对应,其核心词“常任”,也就是党代会的作用不再时有时无,若隐若现,而是要通过一整套基本制度设计使党代会的主要构成要素,包括代表大会会议、党代表、党代会组织机构、工作机制始终起作用,从而真正体现党代会作为党的最高领导机关的地位。具体来说,党代会常任制的内涵包括以下四方面基本内容:一是党代会的最高权力机关地位明确,这是常任制的基本目标和主要着眼点。二是党代会常开。从实践来看,通常是采取年会制。这是保障党代会最高权力机关地位的关键环节。三是党代表常任。即实行党代表任期制,代表资格在整个任期内始终有效,这是常任制的重要内容。四是组织机构常设。常任制必然要求有专门的组织机构作为载体,承担党代表的选举、服务、组织以及党代会召集等事宜,这是常任制的组织保障。

党代会常任制是一个中国特色的概念,它是中共对马克思主义党代会理论的一大创新。马克思、恩格斯强调党的权力中心在实行年会制的党代会,中共在成立后的几年也坚持了党代会年会制。但之后由于处于严酷的战争环境,年会制难以得到落实,党代会召开时间不规律,而且间隔往往较长。以毛泽东为代表的中共逐渐意识到了这一问题,提到是否可以仿照人民代表大会的办法,设党的常任代表。在此基础上,邓小平向八大所作的《关于修改党的章程的报告》中明确提到党代会常任制思想:“党中央委员会在党章草案中,决定采取一项根本的改革,就是把党的全国的、省一级的和县一级的代表大会,都改作常任制,多少类似各级人民代表大会那样。这三级代表大会一律每年开会一次。”党的重要决策都要在每年的党代会上讨论,党的各级委员会向同级党代会报告工作,答复它的询问,从而使代表大会可以成为党最高决策机关和最高监督机关。同时,由于每年进行党代表选举会牵涉到相当大的精力,耗费高额的成本,现实意义不大。中共又创造性地提出了党代会每年召开,但为了减少年会制造成每年选举代表的负担,改为只有换届才改选代表。可惜的是,此后由于指导思想越来越“左”的影响,常任制的实践探索没有持续下去。然而,党代会常任制的主要内涵却在这一时期的探索中已经基本确定下来。

随着对党内民主重要性认识的进一步推进,十三大报告提出要“在党的建设上走出一条不搞政治运动,而靠改革和制度建设的新路子。”[1]党代会常任制再一次引起中央的关注。1988年至1989年起,中组部先后选择了浙江省台州椒江区、绍兴市,黑龙江省林甸县,山西省大同市矿区等12个市、县进行常任制试点。虽然由于第一轮试点时,中央对推进常任制还没有形成一个明确而统一的思路,试点效果有限。但通过第一轮试点,常任制模式的基本形态初见雏形。2002 年党的十六大提出了“党内民主是党的生命”的论断,强调要“扩大在市、县进行党的代表大会常任制的试点。”从而把常任制探索作为发展党内民主的一个重要改革举措,之后很快全面启动了第二轮试点,这次常任制试点不仅涉及的省份大大拓展,而且在深度上也有了较大的发展,在党代表产生方式、行权模式、党代会、党委会和常委会的关系等方面都进行了新的探索,形成了各具特色的做法,包括为学界经常提及的“椒江模式”、“雅安模式”、“宜都模式”等。同时,在对这些试点成果总结推广的基础上,十八大明确要落实党的代表大会代表任期制,作为常任制改革重要内容的党代表任期制得以全面实行。

二、政治新常态下深化党代会常任制改革的重要价值

革。结合习近平“四个全面”战略布局,政治新常态主要可以理解为:在政治发展理念上,推进人民主体的社会主义民主建设,在政治发展路径上,通过全面深化改革;在政治发展保障上,着力推进社会主义法治建设;在党的自身建设上,强调健全党的制度和全面从严治党等。在此背景下,深化党代会常任制改革显得非常必要。

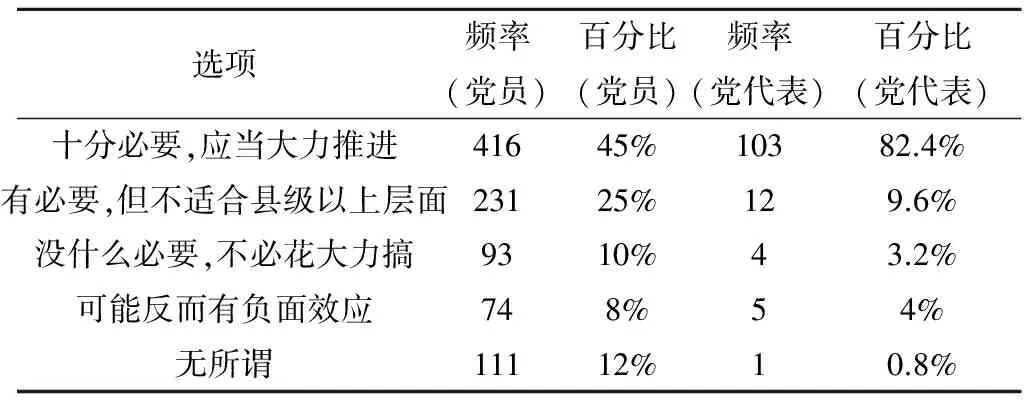

(一)推进党内民主改革,凸显党员主体地位的需要

中共作为唯一执政党,在我国民主政治发展中起着主导作用,党内民主发展状况直接制约着我国社会主义民主政治建设的进程,也是全面深化改革的基本要求。而从党内权力授受关系看,推进党内民主的首先任务是保障党员在党内的主体地位。当党员人数超过一定规模,党员主体地位不再简单表现为一切事情都由全体党员共同讨论决定,不得不采取委托代表制的形式。对于中共来说更是如此。因此,党的代表大会制度是实现党员民主权利的重要载体,党代表的权利正是党员通过代议制进行权利委托的结果。然而在非常任制下,党代会长期闭会,使党员难以通过党代会和党代表这一主渠道来行使他们的权利,表达他们的意愿。只有在实行常任制后,党代会和党代表作用有效发挥,推动了党员民主权利的实现,也更有利于党内决策和各项改革符合广大人民的要求。从实践调研看,无论是党员还是党代表也都比较认同推进党代会常任制。在笔者对925名党员的问卷中,问及“您对推行党代会常任制的看法是什么?”时,45%的党员认为“十分必要”,约25%的党员认为“有必要,但只适合县级以下层面”。只有近30%的党员认为“没有必要”,“反而可能有副作用”或“无所谓”。而党代表在履职过程中充分感受到常任制的重要性,因此对于认可度更高,从笔者对125名党代表的问卷中,高达82.4%的代表认为“常任制是保障党代表权利的基本平台,应大力推进”,9.6%的党代表认为“有必要,但不适合县级以上层面”,仅有8%的代表认为“没什么必要”,“可能反而有负面效应”或“无所谓”,如下表:

(二)贯彻依规治党,确立党代会最高权力机关地位的需要。

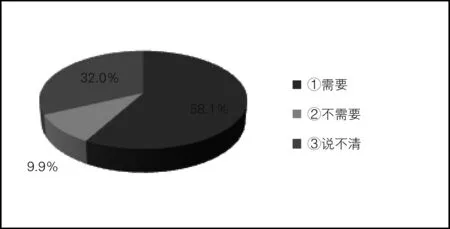

表1 对推行党代会常任制的看法

邓小平曾明确指出: “党章是最根本的党规党法。”[2]推进依规治党,首先要尊重党章的权威性,把党章作为各级党组织和全体党员活动的根本准则。党章明确,党的各级领导机关是党的各级代表大会和他们选举产生的党委会。而领导机关的地位需要经过一定的民主程序和形式,才能得到保障。如果党代会实行非常任制,代表大会五年一次,党代会真正作为最高权力机关存在的不过就是开会的几天,在绝大多数时间里都没有真正体现其作为最高权力机关的作用,这就导致了党代会在最高权力一定程度上被“虚化”,这种“虚化”不可避免地导致党的执行机关(党委)高度集权并凌驾于权力机关和监督机关之上,出现了党内权力结构的“倒置”。从笔者对925名党员的问卷调研来看,问到“当前党代会是否需要改革?”时,925名党员中有58.1%的党员给出了肯定答案,仅有9.9%的党员认为“不需要”,32%的党员因为对党代会不熟悉等原因则选择 “说不清”。如下图:

图1 党员对党代会改革的看法

而常任制改革的价值就在于恢复党代会应有地位,使“党的最重要的决定,都可以经过代表大会讨论。党的中央、省、县委员会每年必须向它报告工作,听取它的批评,答复它的询问”。[3]同时党代表即使“在代表大会闭会期间,也可以按照适当的方式,监督党的机关的工作。”[4]因此,常任制应成为完善党代会制度、发展党内民主的当务之急和根本之点。

(三)落实从严治党,破解党内权力过于集中难题的需要

习近平总书记在群众路线教育实践活动总结讲话中强调:“从严治党靠教育,也靠制度,二者一柔一刚,要同向发力、同时发力”。十八大以来,党中央通过“集中式”教育和“巡视式”查处腐败,在短时间内取得了明显成效,然而,这些成果最终要落地生根,还是必须通过制度。1980年邓小平曾在《党和国家领导制度的改革》一文中就提到权力过分集中问题,即“不适当地、不加分析地把一切权力集中于党委,党委的权力又往往集中于几个书记,特别是集中于第一书记,什么事都要第一书记挂帅、拍板。党的一元化领导,往往因此而变成了个人领导。”[5]三十多年过去了,这一问题改革的成效仍不如人意。党委特别是“一把手”仍然一权独大,缺少足够的制约和监督,这是当前腐败高发的根源所在。从根本上说,民主才是反腐的治本之策,是把权力关进笼子的关键手段。解决腐败问题离不开没有民主制度的健全。只有构建完善的党内民主制度,才能根子上得到解决腐败问题。而深化党代会常任制改革正是以党内民主制度的完善,改变党内权力结构的倒置,理顺权利授受关系,实现党员群众通过党代会对领导干部权力的监督与制约,防止权力滥用,破解党内权力过分集中、监督不足难题,实现清廉政治。

我累得满头大汗,敲门后,开门的是她妈,我气喘吁吁地叫了句:“阿姨好!”紧接着双腿不听使唤,一下就跪在她妈面前……

三、深化党代会常任制改革的三个维度

尽管常任制两轮试点探索都取得了一些成果,但总体来看,试点地区仍然比较有限,很多试点地区还是沿用非常任制条件下党内权力机构的设置模式,部分领导干部对实行常任制的必要性认识不足。这导致各地对常任制的推进力度大小也不同,并且同一地区也容易随着领导人的认识与关注点变化而变化。因此,进一步深化常任制改革,需要重点解决一些深层次的问题。

(一)确定常任制改革的总体规划

中国政治体制改革总体遵循的是渐进式道路,特别是由于常任制试点作为一项敏感的、涉及党内权力结构调整的创新性工作,既没有现成的套路可以用,也没有固定的模式可循,需要首先选择一些基层进行试点,逐渐积淀一些行之有效的制度,积累比较丰富的经验,然后进行总结和逐步推广。这既有利于问题的解决,又能降低成本、化解风险、保证大局的稳定。然而,渐进性改革并不意味着可以随意而为或者任其自然发展,试点乃至最后的全面推进仍然需要有一个时间表,特别是发展到一定阶段,必须及时进行科学总结和积极稳妥地全面推进,否则试点可能出现碎片化、无序化,试点地区也可能因此对这项改革丧失信心和动力,从而造成资源的浪费。

自上个世纪80年代以来,常任制已经经历了两轮试点,试点在取得成果的同时也存在进展缓慢,甚至很长时间只是在同一水平线上徘徊的问题,其主要原因就在于中央对常任制推进缺乏从全局高度来加以整体规范和逐步推广的措施,没有一个推进这项工作具体、明确的时间表。尽管政治改革的发展本身的确存在一定的阶段性与曲折性,但由于没有明确的发展思路和目标的指引,这样的迂回和反复就在实际工作中可能造成发展方向的不明确,难以循序渐进地有序推进,也造成一些领导干部和学者对于常任制是否应该作为党内民主发展方向的争论和质疑。在实践中,这也造成了曾在一段时间里,常任制的改革试点因缺乏足够的外部支持而失去动力,因缺乏明确的发展方向而一定程度上流于形式。笔者在台州等地调研时一些干部也谈到有时候感觉常常自己是在“孤军奋战”。因为实行试点的地区不多,在推进这项工作中既缺乏兄弟单位必要的相互经验交流借鉴,如果难以得到来自上级的足够政策支持,党员干部队伍中就可能出现消极、观望的情绪,这影响了试点的效果。

俗话说:“孤军深入,难以为继。”如果常任制试点始终只是停留在基层的局部试点层面,那么由于其范围小、层级低,难以自发产生足够的横向辐射效应和纵向联动效应。特别是实行党代会常任制必然会削弱地方党委和党委领导成员的权力,推动这项制度就相当于给自己套上个“紧箍咒”。如果缺乏上级的推动和来自党员群众的压力,党委推动这项改革可能存在动力不足。因此,常任制改革要想获得持续的推动力,中央必须有推动常任制改革向更高层级、更广范围推进的战略目标和具体规划。可以在总结当前试点经验和学者理论研究基础上,在党代会上形成决议,对常任制的基本目标、意义、内容、实施方案等予以明确,在此基础上有一个推进常任制改革的路线图和时间表,明确分哪几个阶段,各个阶段推进常任制的战略重点和主要举措是什么,同时根据实践需要及时出台指导性文件和强制性的制度措施,为各地试点提供充足的法理依据和政策支持。如12年浙江在省第十三次党代会上明确提出乡镇全面试行党代会常任制的目标,出台了党代表相关的五项制度,推进的力度比较大。中央也完全可以在全面落实党代表任期制的基础上提出乡镇、县级全面实行党代表常任制的时间要求,在一定地区的试点和经验积累后及时、全面推进到所有乡镇、县,并在条件成熟之时,向全党全面推开。

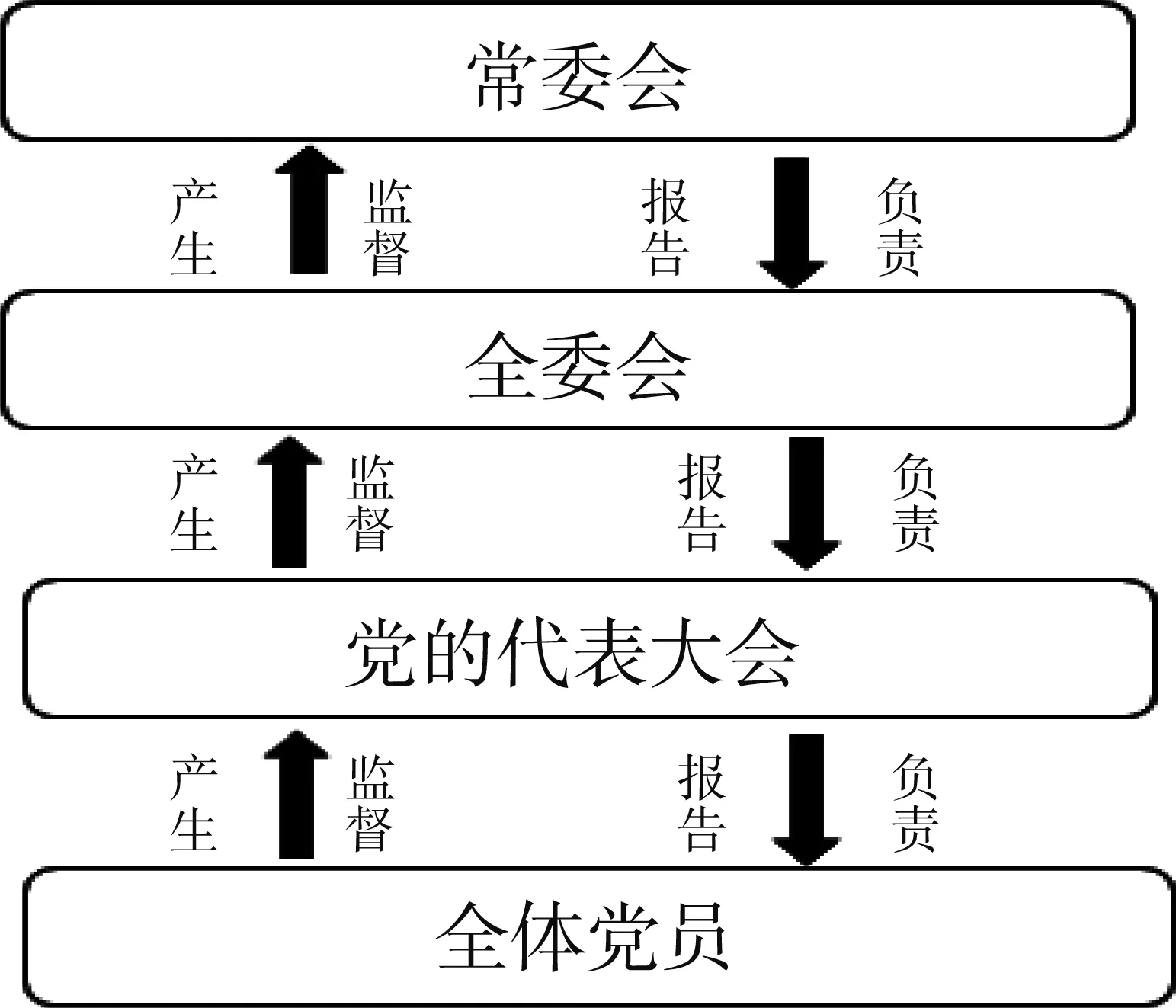

(二)合理配置党代会、全委会、常委会的权力

图2 党内权力关系图

按照权力授受的逻辑,党内一切权力来源于广大党员,并以代议的形式授予给党的各级代表大会,党代会选举产生党委全委会,全委会再通过选举产生党委常委会。因此,三者的关系应当是党的代表大会是党的最高权力机构,地位最高、权力最大,全委会要服从代表大会,向党代会负责并报告工作,常委会则服从于全委会,向全委会负责并报告工作,如下图所示:

但党章第十条规定:“党的最高领导机关,是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会。党的地方各级领导机关,是党的地方各级代表大会和它们所产生的委员会。”[6]领导机关包含着二个部分:一个就是党的代表大会,一个就是党的委员会。由于党代会作为党的最高权力机关,其发挥作用的基本形式是会议,而在非常任制下,三、五年开一次会,大多数时候处于闭会状态,而全委会召开的次数也非常有限,党对重大问题决策的权力在很大程度上就落在了常委会。这导致事实上党内权力关系出现了错位、倒置现象。这种倒置的权力结构尽管在非常任制条件下有其存在理由,但却违背了权力授受的本来逻辑,应该予以扭转。深化党代会常任制,必然要根据“三会”各自的权力来源和基本功能进行职权的重新划分,从而构建党内权力的合理结构:

首先,确保党代会始终成为党的最高权力机关和领导机关,成为保障党员权利和作用发挥的制度平台,而不是现在这样在一定程度上只是以虚置的状态存在。为此,党章需要明确只有各级党的代表大会才是党内最高权力机关,其他所有机关的权力都来源于它的授予和委托。党代会实行年会制,明确每年召开党代会的具体的时间,党代会的主要功能是负责对年度大政方针和主要任务进行决策。

其次,充分发挥全委会作用。针对全委会的开会次数过少,作用发挥不充分。不少地区如上海闵行区等进行了改革试点。从试点地区对全委会功能的探索看,主要是要明确全委会具有根据党代会的总方针,对重大事项、重要干部任免、重大项目安排等单项重要工作进行决策的权力,常委会仅仅可以在党代会或全委会授权下,对一些常规性工作和突发事件进行决策。同时,在常任制下还可以对全委会进行适当改革,增加全委会开会频率,减少全委会委员人数,并使它成为党代会的常设机构,在党代会闭会期间行使决策权。可以尝试恢复党的八大对中央委员会每年至少召开2次的规定,地方党委全委会则每季度召开一次,甚至在条件成熟时采取月会制,同时建立与之相匹配的财经、人事、提案工作委员会等。

最后,在“三会”之间不仅要明确分工,更要形成监督链。党代会主要以听取及审议报告的方式监督全委会的工作。而全委会同样要通过定期听取常委会工作汇报、进行年度评议、询问、质询等方式保持对常委会行权状况的监督。一旦发现全委会不能按照党代会的要求行权,党代会有权通过重新选举收回自己授予给全委会的权力;同理,如果常委会不能按照全委会的意志行使权力,全委会也可以收回权力,重新选举。

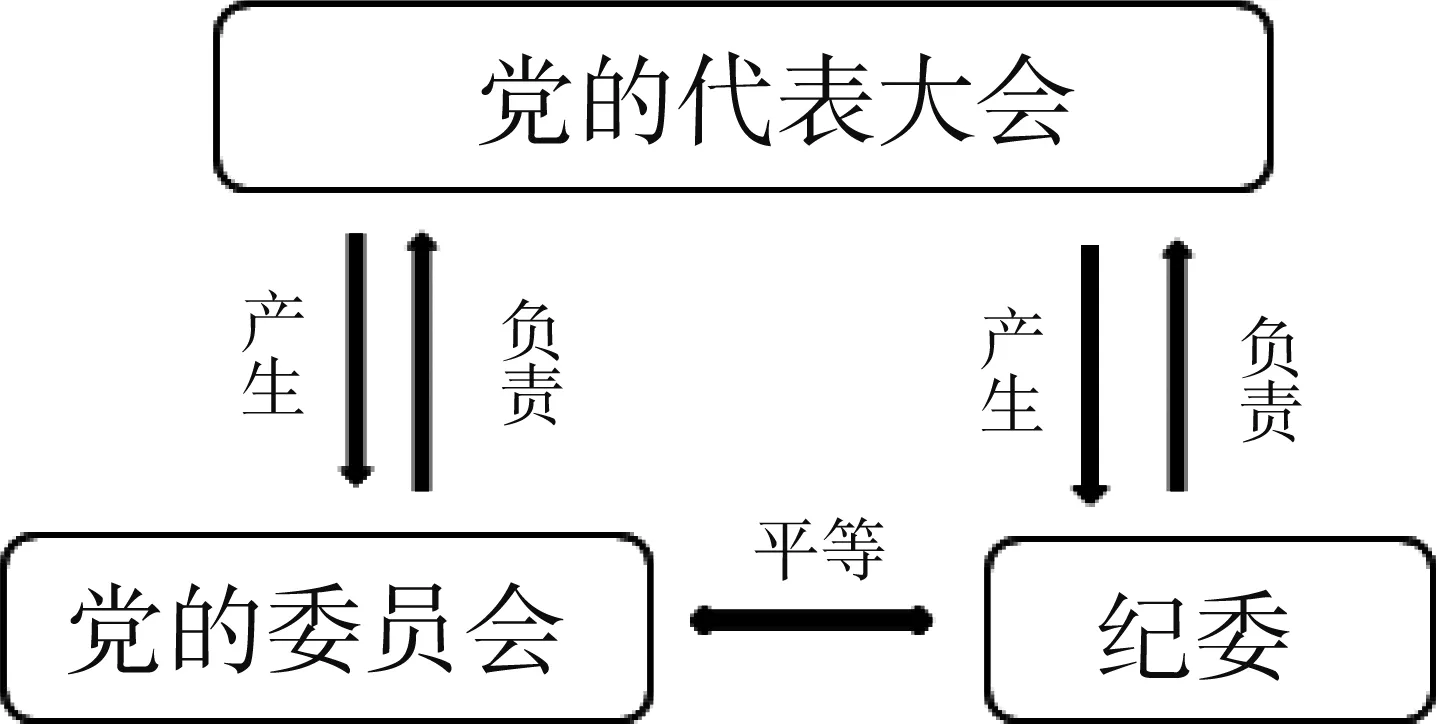

(三)理顺党代会、党委会、党的纪律检查委员会之间的关系

列宁曾强调“无产阶级政党的党员,无论居于多么重要的岗位,都必须无条件地接受党的监督”。然而,当前我国看似具有庞大的监督体系,但实际上监督效果却没有充分显现。党内监督特别是对党委会及主要领导的监督,仍然是一个薄弱环节。党的纪委作为党代会授权的专门监督机关,具有其他任何机关不能代替的监督职能。然而,目前党代会、党委会、纪委之间的模糊关系却制约了其监督功能的发挥。党章第十九条明确规定,听取和审查中央纪律检查委员会的报告以及选举中央纪律检查委员会是党的全国代表大会的职权之一。由此可见,党代会的权力高于委员会和纪委,委员会和纪委一样是由代表大会选举产生的,两者的权力来源相同,理应是平行的。但党章第四十三条同时规定:“党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。”[7]党章第四十四条还规定:“党的各级纪律检查委员会的主要任务是……,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。”[8]这两条规定却又使得纪委在一定程度上变成了同级党委的一个组成部门,并且在工作条件和人财物的资源配给等方面在很大程度上又受制于同级党委,因而处于一种比较尴尬的地位。邓小平提出专门监察机关要发挥它铁面无私的监督作用,但在目前这样的情况下,它缺乏应有的独立性和权威性,铁面无私不起来。尽管目前浙江、广东、河南等省进行改革试点,实行“两个为主”,即“查办腐败案件以上级纪委领导为主,各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”,在一定程度上加强了纪委的独立性,但仍未从根本上说解决同级监督的体制难题。

实际上,列宁对于如何理顺党代会、党委、纪委之间的权力关系,曾提出详细的构想,他主张监察机构直接由党的代表大会选举产生,工作重点就是监督同级党委会,并提出它们应有权参加政治局的所有会议,“凡与政治局会议有关的文件,一律应在会议前24小时送交中央委员会和中央监察委员会的各委员,刻不容缓的事情除外,这类事情要通过特别程序通知中央委员会和中央监察委员会委员并加以解决。”[9]同时,中央监督机构的成员和中央以及各级党部委员不得交叉任职。监督机构的成员可以列席政治局的会议,有发言权而没有表决权,如果政治局成员和监督机构成员之间出现了较大意见分歧,则要通过开联席会议或者提交代表大会讨论解决。可见,根据分权理论的基本精神和列宁关于合理配置党代会、党委、纪委之间权力的设想与实践,改革的重点就是改变党委高度集权的状况,实现党内权力向党代会转移,统一于党代会,同时决策权、执行权和监督权又采取适当分权。党代会、党委、纪委之间形成以下权力配置与运作方式:即在实行党代会年会制的条件下,党代会选举产生政治地位平等的党委和纪委;党代会行使党内决策权、党委和纪委同为党代会的具体执行机构,党委行使党内执行权、纪委行使党内监督权。党委和纪委都对党代会负责,受代表大会领导和监督;而同级党委和纪委地位平等,相互之间不存在领导关系。各级纪委实行垂直领导,经费来源、干部配备使用及其待遇等都应由纪委系统统一管理,不再受同级党委的领导,从而确保纪委监督同级党的委员会及其干部这一最重要职能得以顺利履行,如下图所示:

图3 党代会、党委和纪委的基本架构图

[1]十三大以来重要文献选编(上)[M].北京:人民出版社,1991.54.

[2]邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1994.147.

[3][4]邓小平文选(第一卷)[M].北京:人民出版社,1994.233.

[5]邓小平文选[M].北京:人民出版社,1994. 329.

[6][7][8]中国共产党党章(2012年11月14日通过)[A].中国共产党党内法规选编(2007-2012)[M].北京:法律出版社,2014.10.

[9]列宁全集(第43卷)[M].北京:人民出版社,1987. 376.

(责任编辑:育 东)

本文系笔者主持的2013年度国家社科基金项目“完善党代会代表提案制度研究”(13CDJ024)的阶段研究成果。

2015-09-01

万雪芬(1980-),女,浙江上虞人,中共杭州市委党校党史党建教研部副教授,同济大学博士。

D035

A

1672-1071(2015)05-0074-06