中西医结合疗法对瘀血阻滞型糖尿病周围神经病电生理的影响

陈伊,刘松江*,秦潮,佟颖,李雨,闫珺

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;2.美国俄克拉荷马大学生理系,俄克拉荷马州 Norman 73071)

糖尿病周围神经病(DPN)是糖尿病(DM)众多并发症中最痛苦、最常见的并发症之一,国内报道其发病率高达70%~90%[1],其在中医学中属于消渴病合并痹症、痿症范畴,瘀血阻滞是本病最常见的中医证型。目前DPN的西医临床治疗仍有一定难度,多以单纯口服营养周围神经的西药为主;中医学根据其临床证候辨证施治,用中西医结合的方法治疗DPN,取得了一定的临床疗效。本研究运用温经活血通络汤联合口服甲钴胺片治疗瘀血阻滞型DPN,并观察其对神经电生理的影响,证实其临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

全部病例来源于黑龙江中医药大学附属第一医院内分泌科2012年1月~2012年7月门诊患者,将符合纳入标准及诊断标准的60例瘀血阻滞型DPN患者,随机分为治疗组和治疗组,其中治疗组30例,男13例,女17例,平均年龄(41.32±6.5)岁;西医治疗组30例,男12例,女18例,平均年龄(49.44±8.1)岁。两组患者在年龄、性别、病程方面比较均无显著性差异(P>0.05)。

1.2 诊断标准

糖尿病周围神经病诊断标准[2]:行走不稳或四肢感觉异常(包括痛温觉过敏或减退,肢体麻木,末端有束缚感、袜套样改变、踩棉花感、刺痛、钝痛、灼痛),或肢体活动受限,以下肢为重,夜间为重。神经系统检查:深、浅感觉明显减退;膝、腱反射明显减弱或消失;肌电图示神经传导速度减慢;足背动脉搏动正常;除外其他原因所致的神经病变。中医瘀血阻滞证辨证标准:根据《中药新药临床研究指导原则》[3]中的标准制定,症状为口干尿多,形体消瘦,面色晦暗,肢体麻木或刺痛,入夜尤甚,或肌肤甲错,唇紫不华,舌质暗或有瘀斑,苔薄白或少苔,脉弦或沉涩或结代。

1.3 纳入标准

1)符合上述诊断标准;2)25岁<年龄<65岁;3)病程1~5年。

1.4 排除标准

1)意识不清、痴呆、各种精神障碍患者及不愿配合者;2)合并严重心、肾、肝功能损害者;3)DM急性并发症的患者;4)合并严重感染者;5)妊娠期和哺乳期妇女;6)合并有严重高血压病及脑血管病变患者。

1.5 治疗方法

两组患者均给予糖尿病常规治疗,控制血糖在正常范围。

治疗组:采用中西医结合疗法,给予温经活血通络汤口服(由黑龙江中医药大学附属第一医院制剂室提供),药用:黄芪30g,红花12g,丹参20g,当归15g,炙附子15g,麻黄15g,桂枝15g,地龙10g,赤芍15g,川芎15g,土茯苓20g,透骨草30g,知母20g,鸡血藤15g,每日1剂,分两次早晚温服;西医:予甲钴胺片(卫才药业有限公司),每次0.5mg,每日3次。对照组:给予甲钴胺片,剂量同上。两组疗程均为1个月。

1.6 观察指标

两组患者均于治疗前后进行神经传导速度(MCV)检测,采用美国尼高力牌肌电/诱发电位仪,记录正中神经、腓总神经、胫神经的MCV值,检测结果均参照北京协和医院同龄组正常值[4],低于正常值为异常。治疗前后中医证候疗效的量化评分,参照《中药新药临床研究指导原则》[5]疗效评定标准:治疗后症状积分值下降>2/3为显效,症状积分值下降1/3~2/3为有效,症状积分值下降<1/3为无效。

1.7 统计学方法

应用SPPS 16.0统计软件对数据进行统计学处理。计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,等级资料用Ridit检验方法。

2 结果与分析

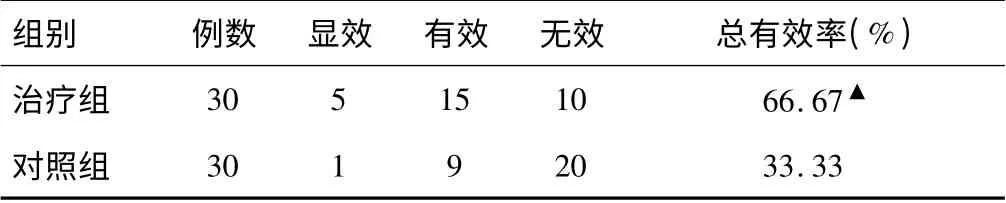

2.1 两组患者临床疗效比较

结果显示,治疗组临床总有效率优于对照组(P<0.05),有统计学意义,见表1。

表1 两组患者临床疗效比较

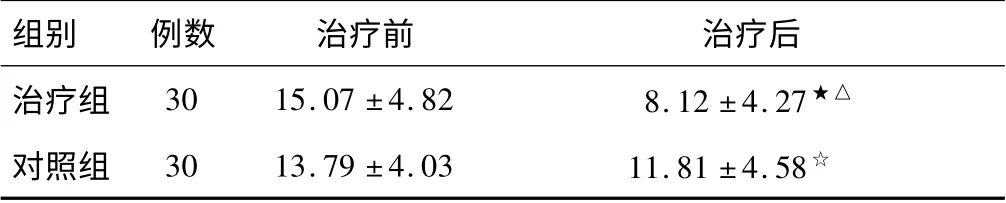

2.2 两组患者治疗前后中医证候积分的比较

结果显示,治疗组与对照组治疗前组间比较无统计学意义;治疗组与对照组治疗前后组内比较均有统计学意义(P<0.01,P<0.05);治疗组与对照组治疗后组间比较具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者中医证候积分的对比()

表2 两组患者中医证候积分的对比()

注:与治疗前积分比较,★P<0.01,☆P<0.05;与西医治疗组比较,△P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 30 15.07±4.82 8.12±4.27★△对照组 30 13.79±4.03 11.81±4.58☆

2.3 两组患者治疗前与治疗后对MCV的影响

对正中神经、尺神经、腓总神经MCV进行定量分析:治疗组治疗前后组内比较,运动传导速度均有明显改善,差异有显著性(P<0.01);两组治疗后组间比较:治疗组对正中神经、腓总神经MCV提高明显优于对照组(P<0.01),具有显著性差异,尺神经MCV两组比较无统计学意义,见表3。

表3 两组患者治疗前后MCV变化比较(,m/s)

表3 两组患者治疗前后MCV变化比较(,m/s)

注:与治疗前比较,△P<0.01;与对照组比较,★P<0.01。

组别 例数 正中神经 尺神经 腓总神经治疗组 30 治疗前48.21±4.90 44.48±3.11 36.93±3.82治疗后53.61±5.46△★47.44±4.77△41.90±5.18△★治疗组 30 治疗前 47.36±4.23 46.01±3.96 35.89±3.92治疗后48.49±4.73 47.71±4.65 36.15±4.20

3 讨论

DPN的生理病理机制复杂,可累及任何周围神经,严重影响着患者的生活质量。目前,神经传导速度测定已成为DPN的主要诊断方式,指标最为客观准确,中西医结合治疗已成为目前较为全面的DPN治疗方案。中医学认为,DPN属于本虚标实证,主要病机为气血瘀滞,由此确立了活血温阳、通络止痛的治疗原则,方中黄芪、当归、赤芍、红花、丹参、川芎等药物具有益气活血通络之功效,现代药理研究显示上述药物可降低血液黏度,改善微循环,降低胆固醇,抑制血小板凝集作用,附子、麻黄可温阳散寒,知母有一定的降糖作用,桂枝、麻黄、地龙、鸡血藤、透骨草有熄风止痉,通络止痛功效。甲钴胺片主要用于治疗周围神经疾病,是一种内源性的辅酶B12,其易于进入神经元细胞器,能促进轴突运输功能和轴突再生,对神经退变具有抑制作用。目前临床尚无非常有效的措施阻止其发展,治疗DPN采用中西医结合的方式,具有协同增效的作用,可以明显的改善DPN患者的临床症状和体征,值得研究和推广。

[1]栾松,崔丽英.糖尿病性周围神经病发病机和电生理研究进展[M].临床神经电生理杂志,2005,14(1):44-47.

[2]衡先培.糖尿病性神经病变诊断与治疗[M].北京:人民卫生出版社,2002:7.

[3]崔丽英.简明肌电学手册[M].北京:科学出版社,2006:1-211.

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:237.