基于经济联系强度与区域断裂点分析成渝经济区核心城市的协调发展

(西南民族大学管理学院 四川成都 610041)

基于经济联系强度与区域断裂点分析成渝经济区核心城市的协调发展

裘丽岚

(西南民族大学管理学院 四川成都 610041)

在我国推进城市群发展和设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的背景下,文章用经济联系强度和区域影响断裂点两个分析工具,定量研究成渝经济区的两个核心城市的功能结构与空间布局的协调,得出成渝两市之间的经济联系强度以平均每年约23.45%的速率增加、以及断裂点将出现在距成都109.58~133.57km 附近的结论。同时还提出了促进成渝两市的协调发展应注重保持和加强两市的经济联系强度、并重点扶持断裂点附近县市经济发展的建议。

成渝;城市;经济联系强度;断裂点;协调发展

一、研究背景

从区域经济的角度来说,成渝经济区是典型的双核经济区,成都和重庆两市是区内的两极,具有互动互补、不可分割的联系。在我国推进城市群发展和设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的背景下,成都和重庆之间的功能结构与空间布局的协调,成为区际城市化发展中不可回避的战略重点。

(一)成渝经济区的发展

城市群的形成和发展是社会生产力高度集中的显著标志,也是人类社会进步的具体体现。随着我国生产力的迅速发展,城市化水平的不断提高,城市之间的内聚力、辐射力以及相互联系的网络功能显著增强,城市群开始在我国发育成长,成为区域经济发展的重点。国家“十一五”规划纲要中就指出,要把城市群作为推进城镇化的主体形态。未来我国将形成包括川渝城市群在内的十大城市群[1]。国家“十二五”规划纲要进一步明确指出:按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则,遵循城市发展客观规律,以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展。

2007年,四川省和重庆市共同签署的《重庆市人民政府四川省人民政府关于推进川渝合作共建成渝经济区的协议》(以下简称“《协议》”)中指出,在充分发挥成、渝两大中心城市的核心带动作用下,分别构建和完善成、渝两个单核城市群基础上,加快培育若干紧密相连的大中小城市,共同构建西部最大的城市连绵带。2011年,四川制定的“十二五”规划提出加快成渝经济区建设,全面深化川渝合作,促进经济区一体化发展,把成渝经济区建成全国深化内陆开放的试验区。

(二)综合配套改革试验区的建立

2007年6月中央批准设立成都市和重庆直辖市为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”。以下良好的基础条件和相关经验是选择成渝两市设立综合配套改革试验区的现实因素。

1.区位条件优越。成都和重庆位于西部富庶的川西平原,是我国中西部地区最大的都市经济区——成渝经济区的重要中心城市。长江黄金水道、区域枢纽机场、多条国道公路和干线铁路交汇与此,使其形成西部最大的综合主体交通格局。

2.经济实力雄厚。经过多年的西部大开发,成渝两市的人均GDP、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、人均可支配收入、私家车拥有量等主要社会经济指标均处于中西部前列。其中,成都的高新技术产业、航空航天业、农业等在西部地区具有核心竞争力;重庆也已经发展成为制造、能源、化工、医药产业的西部核心基地。

3.体制条件较好。两市在体制方面的探索为改革提供了良好环境。重庆作为四个直辖市之一,其管理体制在西部地区具有优势;成都作为四川省省会,近年来一直进行城乡统筹的改革实验,已经做出了很多有益的探索,积累了丰富的经验。

4.社会发展代表性强。同时,成渝两市的城乡差距大,都是典型的“大城市带大农村”,城乡二元结构矛盾突出[2],资源和环境问题严重等特点,代表了城市发展的共同难题。通过成渝新特区探索城乡统筹的区域发展模式,对西部地区乃至全国范围的城乡一体化发展都将具有重要的示范效应和借鉴作用。以“统筹城乡”的特质,不同于2011年设立的、以海洋综合开发实验为重点的舟山群岛新区,和2012年设立的、以生产性服务业为主导的广州南沙新区。

许多专家把“综合配套改革试验区”比作是“新特区”①,因为其意义可以与改革开放初期设立的经济特区相比。其战略意义在于完善国家发展战略的空间布局,平衡区域二元经济、深化西部大开发、构建和谐社会,有利于继“长三角”、“珠三角”和“环渤海”三大经济区之后,促进成渝经济区成为我国经济发展的“第四极”[3]。

二、成渝协调发展分析

(一)经济联系强度分析

1.经济联系强度概述。引力模型(也叫重力模型)是描述空间相互作用的基本函数之一。模型以牛顿经典力学的万有引力公式为基础:两个物体之间的引力,与它们的质量的积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。引力模型的公式如下:

(1)

上式中,Rij为城市i和城市j之间的引力,即城市空间相互作用的强度;Qi、Qj分别为城市i、j的规模(可以是人口测度、经济测度等);Dij为城市i、j之间的距离(可以是直线距离、交通距离、换乘次数、旅行时间、稀缺燃料的价格等);G为引力系数;b为引力衰退系数(也叫距离摩擦系数)。

经济学家帕累托(Plato)认为:“理论经济学就是力学或类似于力学。”借助引力模型,可以衡量区域间或者城市间经济联系程度的大小,即经济联系强度。一方面,经济联系强度可以反映区域中心城市对周边地区的辐射能力;另一方面,经济联系强度也可以反映周边地区对中心城市辐射能力的接受程度[4]。其计算公式如下:

(2)

上式中,Rij代表两区域或两城市的最大经济联系强度;Pi、Pj为i、j两城市的人口规模大小;Vi、Vj为两城市的经济规模大小;PV则反映的是城市规模的综合水平;Dij为两城市间的交通距离。从模型可以看出,城市之间的经济联系强度随城市规模的增大而加强,随距离的增大而衰减。因此,可以通过增加城市的人口规模和经济规模,以及减小城市之间的距离(改善通达状况)等方式来增大城市之间的吸引力强度。

其中,城市间交通距离的度量方法主要有:一是采用城市间最主要的交通方式,如:目前我国通达性最高的公路交通的距离;二是是采用最经济的交通方式,如:目前我国经济发展水平下的铁路交通的距离;第三,还可以采用综合交通运输方式作为度量的依据,把城市间的公路、铁路、江海航运以及民用航空综合起来全面考虑,设定相应的权重系数,以对单一的距离进行修正。

2.成渝经济联系强度分析。成渝两市空间距离邻近,分析其经济联系时,主要考察与中短途运输相关性最高的的公路运输方式。而对于省际间、全国性的城市交通距离分析,则适宜考虑铁路、并根据城市特殊性同时考虑航空运输方式。故,本文研究采用公路交通距离(km)指标考察Dij。成遂渝高速公路目前是成渝间距离最短、速度最快、交通最便捷、成本最低的直线高速通道②,全长为295km。

此外,采用人口数③(万人)指标来表示城市的人口规模,地方生产总值④(亿元)指标来表示城市的经济规模。采集数据如下:

表1 成渝两市的人口数及地方生产总值

注:数据来源于《中国统计年鉴2008—2012》。

将上述数据代入公式(2),计算结果如下:

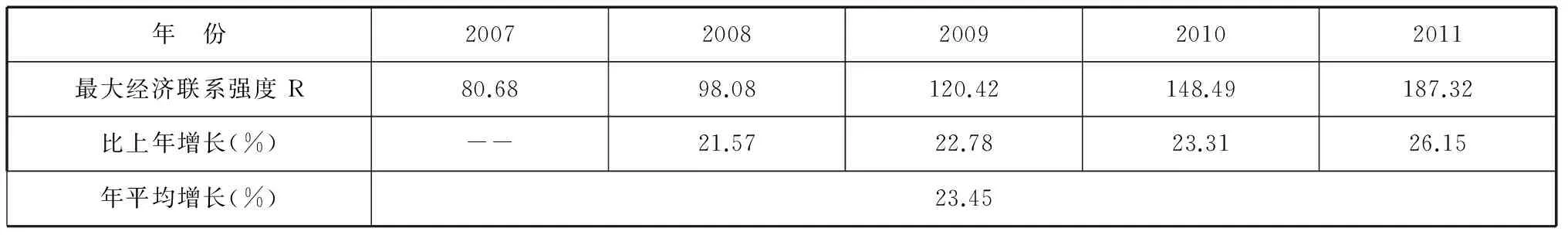

表2 成渝最大经济联系强度 单位:万人×亿元/km2

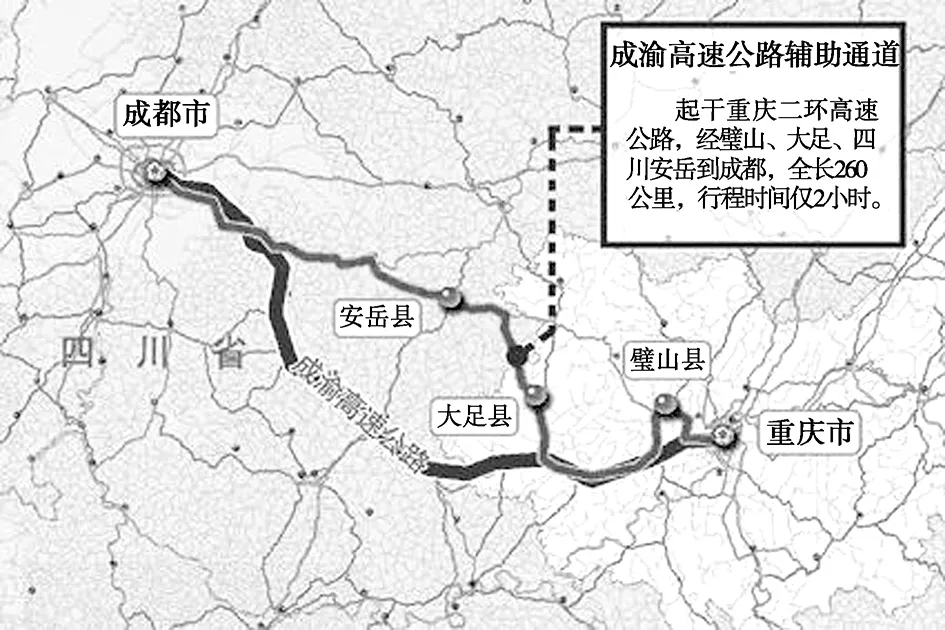

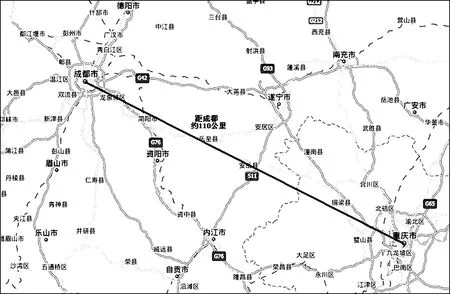

根据公式(2),提高成渝两市的经济联系强度要从扩大城市规模和缩短交通距离两方面着手。即除了持续扩大两市的非农业人口数量和增加GDP总量以外,还要不断改善成渝之间道路交通状况。根据《川渝交通合作框架协议》,2009年年内开工建设的成渝高速公路辅道,将成渝间的交通距离缩短为几近一条直线,长约270公里,(见图1)。比现有通车的成遂渝高速公路(295km)短了30多公里,比成渝高速公路(314km)短了50多公里。该辅道预计2013年建成通车,通行时间将从现在的4小时缩短至两个半小时,对加强成渝经济联系强度将有极大的促进作用。

图1 成渝高速公路辅助通道

注:资料来源于《川渝交通合作框架协议》。

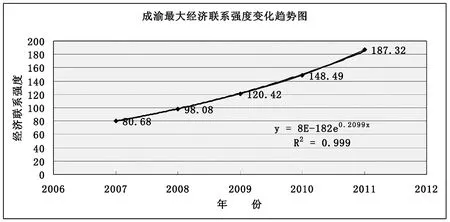

进一步定量分析:拟合表2的数据如图2。判定系数R2=0.999,接近1,指数图形拟合良好,可以有效地预测未来两市经济联系强度的发展趋势。

图2 成渝最大经济联系强度变化趋势图

再将成渝经济区与我国目前已经形成的三大城市群——长三角城市群、珠三角城市群和环渤海城市群作横向对比。分别选取长三角城市群的核心城市上海和南京;珠三角城市群的广州和深圳,以及环渤海城市群的北京和天津,来分析重要相邻城市之间的经济联系强度。采集数据并带入公式(2),计算结果如表3。

表3 我国主要城市群核心城市经济联系强度(2011年) 单位:万人×亿元/km2

注:数据来源《中国统计年鉴2012》、《中国分省交通详图》。

根据表2和表3对比数据可得,尽管从经济发展绝对量的比较上来看,相对于已经崛起的三大城市群,成都和重庆与它们还存在着较大的差距。但考虑到成渝经济区所处的西部环境,地形复杂、交通不便、人口众多、对外开放滞后等因素的影响,成渝两市在核心城市的联系强度上,也有着不逊色的成绩。同时,也可以得出:核心城市之间的距离是影响城市间经济联系强度的关键指标。

(二)区域影响断裂点分析

1.区域影响断裂点概述。根据公式(1),假设城市k位于城市i、j的连线上,即Djk=Dij-Dik,则有:

(3)

两式相除可得:

(4)

这实际上是赖利(W.J. Reilly)于1931年提出的商业引力模型(也叫零售业引力模型)。它表示城市i与j之间任何一地得到两城市零售额的相对份额与两个城市的规模和到两城市的距离有关。

进一步假设一种特殊情况,城市k恰好处于i、j两市对它的引力相等的位置上,即有Rik=Rkj,可推导出康弗斯(P.D. Converse)的断裂点(也叫分界点,Breaking Point)模型:

(5)

可见,断裂点由两个城市的规模和两个城市间的距离决定,用于相邻城市之间的影响范围的划分。在应用研究中,模型中的参数b通常取2,并省略城市序号[5],公式如下:

(6)

上式中,di为从断裂点到i城市的距离;Dij为两城间i、j之间的距离;Qi、Qj是城市的规模。

断裂点理论的主要不足是,借助于引力公式的类推,断裂点理论的假设过于简单,不能反映城市吸引范围的过渡性特征[6]。

2.成渝区域影响断裂点分析。根据断裂点理论,成渝两市之间存在一个城市化发展影响范围的薄弱地区——断裂点。在这个断裂点上,来自两个城市的影响力都较弱。重视这个断裂点的存在,找到断裂点的位置,并且重点削弱断裂点的不利影响,有意识地克服这个薄弱环节,是加强和促进成渝两市联系和发展的战略思路之一,也是成渝经济区发展中的关键点和难点之一。

采用表1数据,根据公式(6)可得2011年成渝经济区内成都和重庆两市的经济影响断裂点为:

(1)当城市规模采用人口数指标反映时:

d成都=109.58km

由于单一指标在全面反映城市规模水平时具有明显的局限性。广义的城市规模不单单是指人口规模,还包括生产规模、用地规模、消费规模等。因此,本论文增加地方生产总值指标来综合考量。

(2)当城市规模采用地方生产总值指标反映时:

d’成都=133.57km

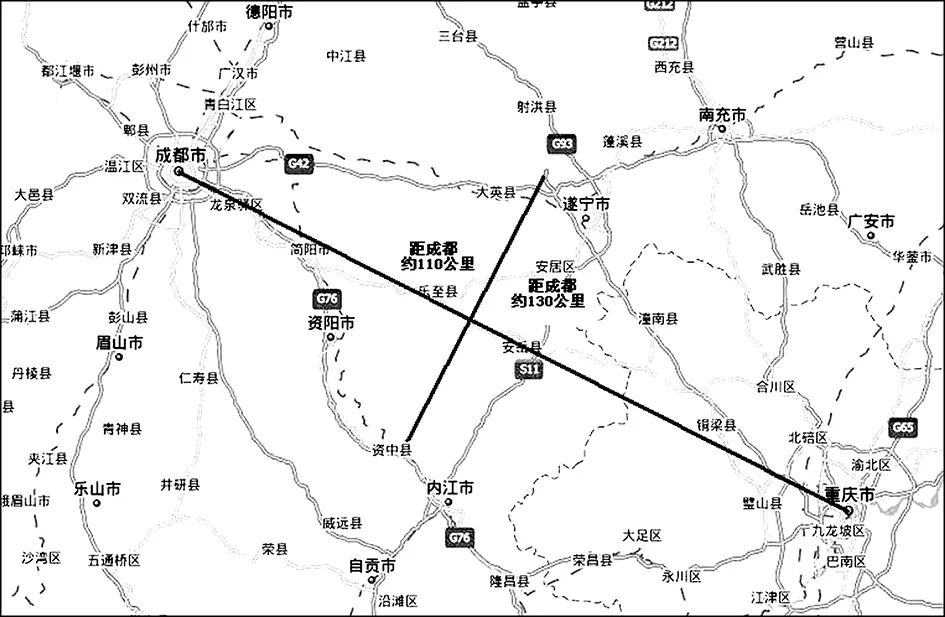

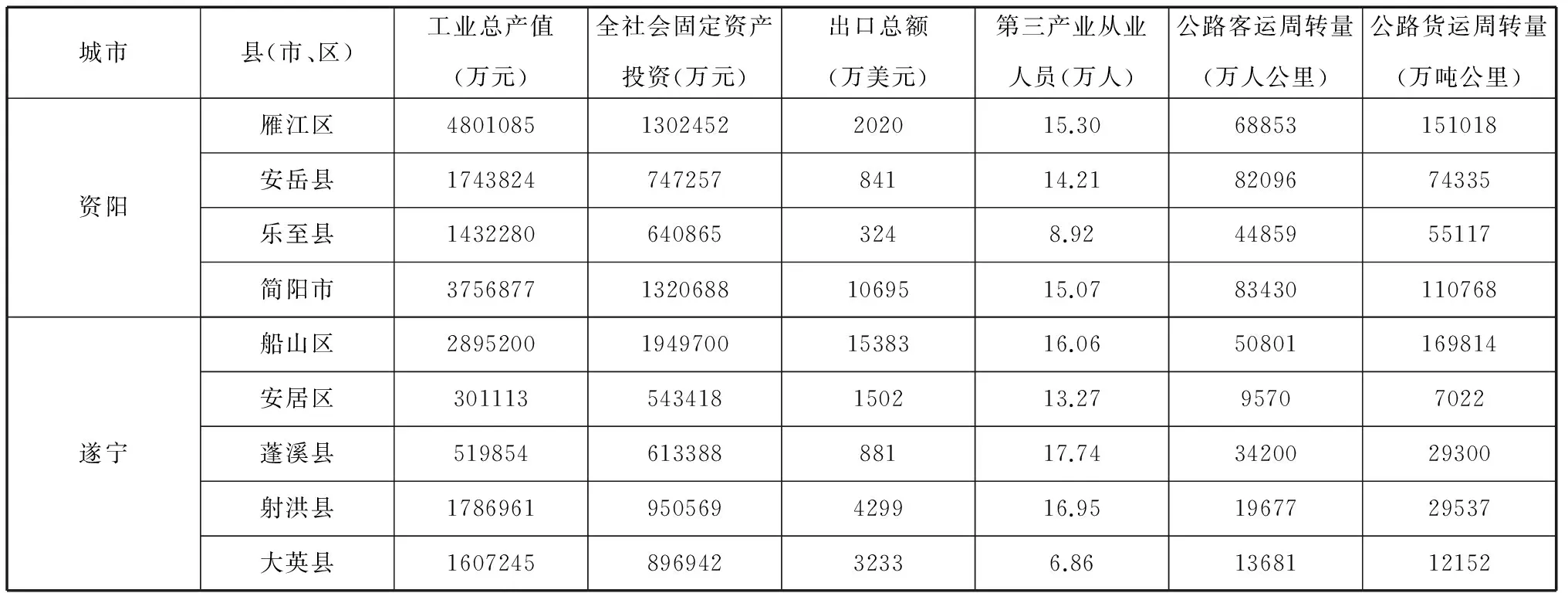

综上,距成都109.58km~133.57km附近的地方为成渝区域影响的断裂点所在。该断裂点大约是在成都平原城市群内的资阳市乐至县(见图3)。

图3 成渝区域影响断裂点(2011年)

再以断裂点为垂心,作成都和重庆之间连线的垂线。在成渝周边没有其他大城市吸引力干扰的前提下,可将这个断裂点延伸出一个近似的断裂带,还包括与乐至县具有类似断裂特征的遂宁市安居区(见图4)。

图4 扩展后的成渝区域影响断裂带(2011年)

进一步对比同属资阳市和遂宁市管辖的其他县(市、区)的主要经济发展指标(见表4),可以证实:在这个断裂带上,乐至县和安居区是受成渝两大核心城市的经济辐射影响都较薄弱的地区,是整个成渝经济区内地理位置居中、却处于城市化发展较慢的尴尬境地。

表4 断裂点与周边县(市、区)主要经济发展指标对比(2010年)

注:1.数据来源于《四川统计年鉴2011》;2.蓬溪县不满足距成都109.58km~133.57km范围内的断裂特征条件。

三、结论

城市作为区域的中心,并不是孤立存在的。城市与区域中的其他城市之间既相互作用又相互影响。城市之间通过交通、通讯等手段不断地进行着人口、货物、服务、信息、技术、金融等资源的交换,这种城市间的相互作用使区域联系成一个有机的整体。城市之间的互动不仅带动了周边城市的发展,也促进了整个区域的发展。

成渝两市长期以来一直是四川境内、乃至中国西部的核心重镇,在中国西部的经济、社会等发展中占有举足轻重的地位。尽管在行政划分、自然风貌、地域文化等方面存在着种种差异,一定程度的重复建设和不良竞争也产生了一些不利的影响,但不能否认,随着高速客运专线和重载货运专线的建设,以及通讯技术的发展和网络的普及,成渝两市的互动联系越来越紧密。特别是2007年综合配套改革试验区的设立,更从体制、规划上有力地加强了成渝之间的联系与协作。通过不断加强的功能沟通与空间联系,以成都、重庆两市为核心的成渝经济区的协调发展也将更加协调、不断深入。

又根据断裂点理论,成渝两市之间存在一个影响范围的断裂点。在这个断裂点上,来自两个城市的影响力都较薄弱。重视断裂点的存在,找到断裂点的位置,还要重点削弱断裂点的不利影响,克服这个薄弱环节,是区域城市化发展中的关键点之一,也是促进城乡统筹的可行的战略思路之一,必将对城市群的功能结构优化与空间布局协调起到至关重要的推动作用。

注释:

① 1979年4月,邓小平提出在深圳建立一个新的开放区域,全力引进外来资本,实行特殊的经济政策,并且建议这个开放区域就叫“特区”(The Economic Zone)。但是“综合配套改革试验区”与传统的“经济特区”有着明显的区别。首先,老特区是在计划经济背景下设立的,有着为改革计划经济体制探索道路的目的;而新特区是在市场经济体制已基本确立的背景下设立的,其目的是完善市场经济体制。其次,老特区的重要任务是引进外资、实现对外开放;而新特区的任务是通过政策制度创新、实现城乡统筹。

② 四川省人民政府网.遂渝高速公路遂宁段竣工通车[EB/OL].http://www.sc.gov.cn/lysc/lyyw/200711/t20071117_225473.shtml,2007-11-19.

③ 人口数是指一定时点、一定地区范围内有生命的个人总和。

④ 国内生产总值(GDP)是指按照市场价格技术的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。

[1] 肖金成,袁朱.我国将形成十大城市群 [J] .决策与信息,2007(5):7.

[2] 张琴.统筹城乡综合配套改革试验区为何“花落”成渝[J].金融博览,2007(8):19.

[3] 黄冬,王渡生.打破行政区划藩篱——“成渝经济区”力创中国第四增长极[J].中国经济周刊,2007(14):40-41.

[4] 张雪花,郭怀成,张宏伟.区域经济联系强度的分形特征分析及其在我国西部地区的应用[J].北京大学学报(自然科学版),2007(2):245-250.

[5] 周一星,陈彦光.城市与城市地理[M].北京:人们教育出版社,2003.

[6] 朱才斌,邓耀东.城市区域定位的基本方法[J].城市规划,2000(8):32-35.

[7] 曲丹.中等城市与区域发展的互动性研究[D].上海:同济大学,2003.

[责任编辑 谭金蓉]

2015-07-07

国家民委2015年社科项目“快速城市化进程中城市多民族社区协同治理长效机制研究”的研究成果(14XNZ033);西南民族大学公共管理硕士专业学科建设的研究成果之一(2015XWD-S1204)。

裘丽岚(1977—),女,副教授,硕士生导师,博士,主要研究方向为城市化、战略管理。

F127

A

2095-1124(2015)04-0042-07