2012年登陆我国热带气旋的气候特征分析

张润宇,李志强(国家海洋环境预报中心,北京100081)

2012年登陆我国热带气旋的气候特征分析

张润宇,李志强

(国家海洋环境预报中心,北京100081)

摘要:利用1981—2012年热带气旋数据资料,统计分析了2012年登陆我国热带气旋的特征;并且利用美国国家环境预报中心(NCEP)再分析数据和美国国家海洋大气管理局(NOAA)的avhrr卫星数据,分析了其原因。结果表明,2012年登陆热带气旋登陆地点偏北是由当年夏季西北太平洋副热带高压(以下简称“副高”)的脊线位置偏北,热带季风槽位置偏北等因素所造成的。登陆热带气旋强度偏强和北太平洋(30°N、160°—170°E)区域海温表现出很好的正相关关系,与东太平洋(20°N、120°W)区域海温呈现了负相关关系。

关键词:热带气旋;气候特征;副热带高压;热带季风槽;海温

1 引言

热带气旋是一种发生在热带海洋上的强烈风暴。统计表明[1],西北太平洋是全球热带风暴发生最多的地区。这种风暴破坏力极强,活动过程中常伴有狂风、暴雨、巨浪、风暴潮。我国从辽宁到海南漫长的沿海地区都可能有台风登陆,对所经过地区的人民生命财产造成了巨大损失[2]。

随着大气探测技术的发展,登陆热带气旋的研究已经成为热带气旋研究中一个重要的领域。曹楚等[3](2006)对登陆我国热带气旋的频数、强度以及登陆位置的年际变化进行了分析;李英等[4](2004)对西太平洋热带气旋登陆我国的频率、位置、维持、衰减、变性、加强及消亡等进行统计分析,揭示了热带气旋登陆活动的一些事实和特征;张庆云等[5](2003)探讨了夏季东亚大气环流、大气视热源和视水汽汇的年际及年代际变化与登陆中国台风频数的关系。

目前对于登陆气旋的研究主要针对长期的统计分析[6-8],由于研究的时间序列较长,体现的是平均状态,因此会忽略登陆气旋在某一个特定年份的特征。近些年来全球气候发生了阶段性的变化,致使热带气旋在频数和强度方面都发生了变化。所以本文在研究2012年登陆热带气旋的特征时,选取了1981—2010年作为历史年份(以下多年平均指1981—2010年平均)。通过对比总结出在登陆强度、登陆地点、登陆时间等方面的一些规律和特点,并且从热力、动力等方面分析了其可能原因。希望通过这些总结分析,提高对热带气旋活动规律的认识,从而探索如何对其作出更加准确的预报,最大限度减小热带气旋造成的灾害。

2 资料说明

本文所用的热带气旋数据资料来自中国气象局热带气旋最佳路径资料,资料包括1981—2011年西北太平洋海域热带气旋每6 h的位置和强度。实际登陆热带气旋资料来自中国气象局整编的《台风年鉴》,时间范围为1981—2011年。此外,从中国台风网上提取了2012年热带气旋资料,包括强度、位置及登陆情况。本文所用的500 hPa高度场数据、850 hPa风场数据均来自NCEP再分析资料。此外,海表面温度数据来自NOAA的avhrr卫星资料。

本文统计的西北太平洋生成和登陆的热带气旋包括热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风,即中心风速均≥18 m/s的所有热带气旋。统计登陆中国热带气旋个数和时间时,只计取第一次登陆,不考虑部分热带气旋出现的副中心现象和二次登陆的情况。统计登陆地点时,则分两种情况,先只统计热带气旋首次登陆地点情况,再统计包括二次登陆地点的情况。

3 2012年热带气旋概况及登陆热带气旋特征分析

2012年西北太平洋和南海共有25个编号热带气旋生成,和多年平均值(25.5个)相比,基本持平。其中有15个达到台风级别,和多年平均值(15.2个)相比基本持平。2012年共有7个热带气旋在我国沿海登陆,和多年平均值(7.4个)基本持平。

3.1热带气旋生成及登陆年频数分析

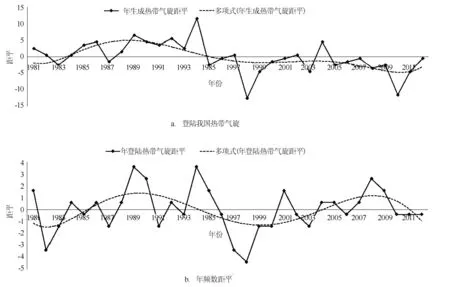

图1给出了1981—2012年西北太平洋生成热带气旋年频数、登陆我国热带气旋年频数的逐年距平和多项式拟合的趋势曲线。32年中热带气旋生成个数有15年为正距平,17年为负距平(见图1a)。1995年以前,热带气旋处于偏多的时期。从1994年开始至今,热带气旋生成数量偏少。2012年热带气旋生成个数和多年平均基本持平,但是处于上升的趋势中。分析热带气旋登陆我国频数年距平(见图1b)可以看出,1985年以前偏少,1986—1995年为明显偏多期,1996—2004年明显减少,2005—2011年又转为多发期。2012年登陆热带气旋个数是偏少状态,同时处于下降的趋势中。

图1 1981—2012年西北太平洋生成热带气旋

3.2热带气旋登陆时间统计特征

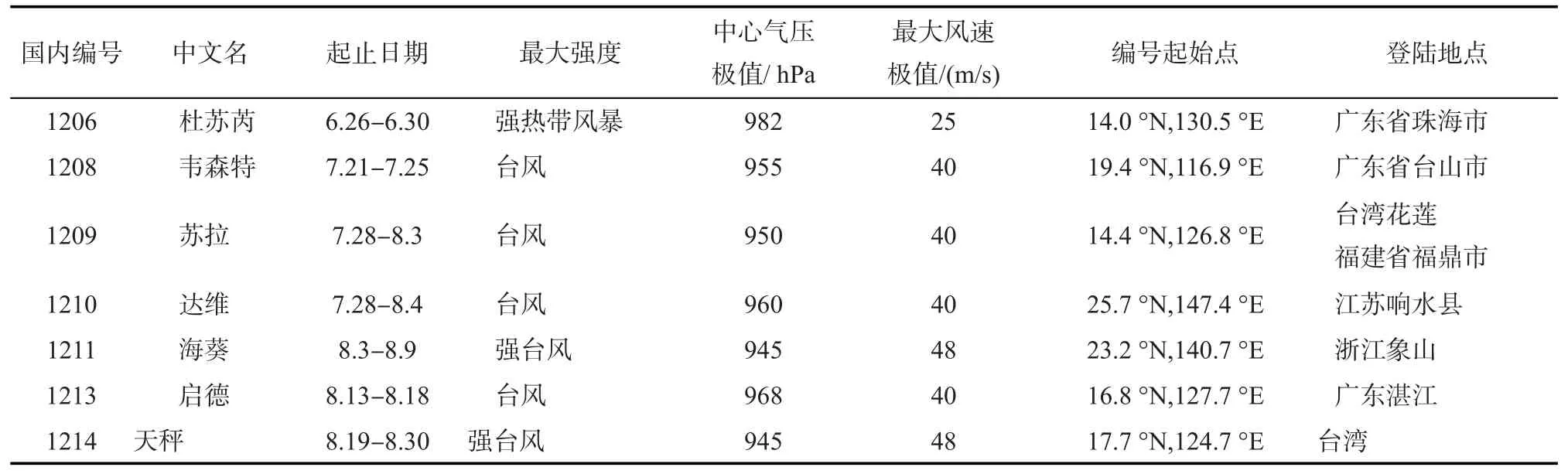

图2统计分析了热带气旋在我国登陆的月际变化。图中虚线表示1981—2010年各月登陆我国热带气旋平均值。实线代表2012年各月登陆我国热带气旋个数。1981—2010年整体来看全年12个月份中热带气旋登陆最多的是8月份,年均2.1个,其次是7月和9月[9]。夏季(6月、7月、8月)进入热带气旋登陆多发期,占全年登陆总数的65.5%,秋季(9月、10月、11月)其次占32.3%。

2012年1—3月没有热带气旋登陆我国(见表1)。“杜苏芮”是2012年首个登陆我国的热带气旋,登陆时间比多年平均(6月27日)略偏晚。此后,7月下旬—8月下旬,先后共有6个热带气旋登陆我国。2012年7月登陆我国热带气旋个数低于多年平均值,8月热带气旋登陆显著偏多,9月无热带气旋登陆我国。“天秤”是2012年最后一个登陆我国的热带气旋,末次登陆时间较多年平均(10月5日)偏早许多。2012年热带气旋在我国沿海登陆的时间段为55天(末次登陆时间与首次登陆时间差),明显短于多年平均值(100天),说明2012年热带气旋的登陆时间段非常集中。其中1209号强台风“苏拉”、1210号台风“达维”在华东沿海登陆的时间间隔不到10个小时,为有气象记录以来首次,且1209号强台风“苏拉”、1210号台风“达维”以及1211号强台风“海葵”在一周内先后登陆我国,3个台风级别的热带气旋一周内集中正面袭击我国,为1996年以来首次。

图2 登陆我国热带气旋的月频数

表1 2012年登陆我国热带气旋概况

3.3登陆热带气旋生成源地及登陆地点分布特征

图3为2012年登陆热带气旋的路径图。从热带气旋的生成源地来看,2012年登陆热带气旋中,只有1208号“韦森特”生成于南海,其余6个都生成在西北太平洋的菲律宾以东洋面和马绍尔群岛以北海域。2012年登陆热带气旋平均的生成纬度为18.7°N,较多年平均值(15°N)偏北。

2012年热带气旋在我国登陆的平均纬度(25.1°N)也较多年平均(21°N)偏北。从登陆热带气旋的地区分布表(见表2)和图3中可以看出,登陆地点南北跨度大,登陆的7个热带气旋中,登陆浙江1次,江苏1次,均高出多年平均值。

表2 登陆我国热带气旋的登陆点分布

1981—2010年共有10个热带气旋在30°以北的地区登陆(见表3),平均每3年一个。而2012年“1210”号台风达维在34°N附近登陆,“1211”号强台风海葵在30°N附近登陆。在一年中出现了2个在30°以北地区登陆的热带气旋,这在历史上是及其少见的。

表3 1981—2010年登陆我国30°N以北地区热带气旋概况

3.4登陆热带气旋强度特征

如前所述,2012年登陆7个热带气旋中,4个为台风,2个为强台风,登陆台风的比例达到85.7%,这比多年平均值(41.2%)明显偏高。虽然在登陆时的气压、风速不是近些年来的极值,但是6个登陆的台风均出现了近海强度加强的现象。尤其是1214号强台风“天秤”,在生成后21 h内迅速加强为台风级别,由于西南水汽输送充沛,且下垫面海温较高,云系螺旋结构逐渐完整,其强度不断增强,30 h后加强为强台风级别。

总的来看,2012年登陆我国热带气旋表现出了一定的特征。登陆热带气旋生成源地较偏北,登陆地点也较偏北。登陆热带气旋的强度明显偏强。此外,热带气旋的登陆时间段主要集中在8月份。

4 影响2012年登陆热带气旋活动特征的原因

4.1热带气旋登陆地点特征与环境场的相关性分析

对于热带气旋登陆我国地点的年际变化受哪些因素影响,一些学者也做了一定研究[5、10]。热带气旋的登陆地点研究,对于掌握热带气旋运动规律,准确预报热带气旋的路径趋势具有重要意义。

2012年热带气旋在我国的登陆地点较常年异常偏北。选取1981—2010年登陆点在30°N以北的热带气旋,发现他们的登陆时间集中在7—9月。于是将当年7—9月500 hPa高空环流场合成,和多年气候态对比(见图4),可以看出,热带气旋登陆地点偏北时,副高脊线位置大致在32°N附近,比多年平均位置偏北5个纬度左右。这表明副高异常偏北是热带气旋登陆点偏北的影响因素。对比图5可以看出,2012年7—9月副高平均脊线位置都较多年平均位置偏北,有利于热带气旋活跃和北上影响我国北部海域,这与事实相符。所以,当副高偏北时,可以推断出热带气旋在我国的登陆地点也较偏北。

图4 多年平均态与1981—2010年间登陆异常偏北热带气旋生成至登陆期间500 hPa高空形势场

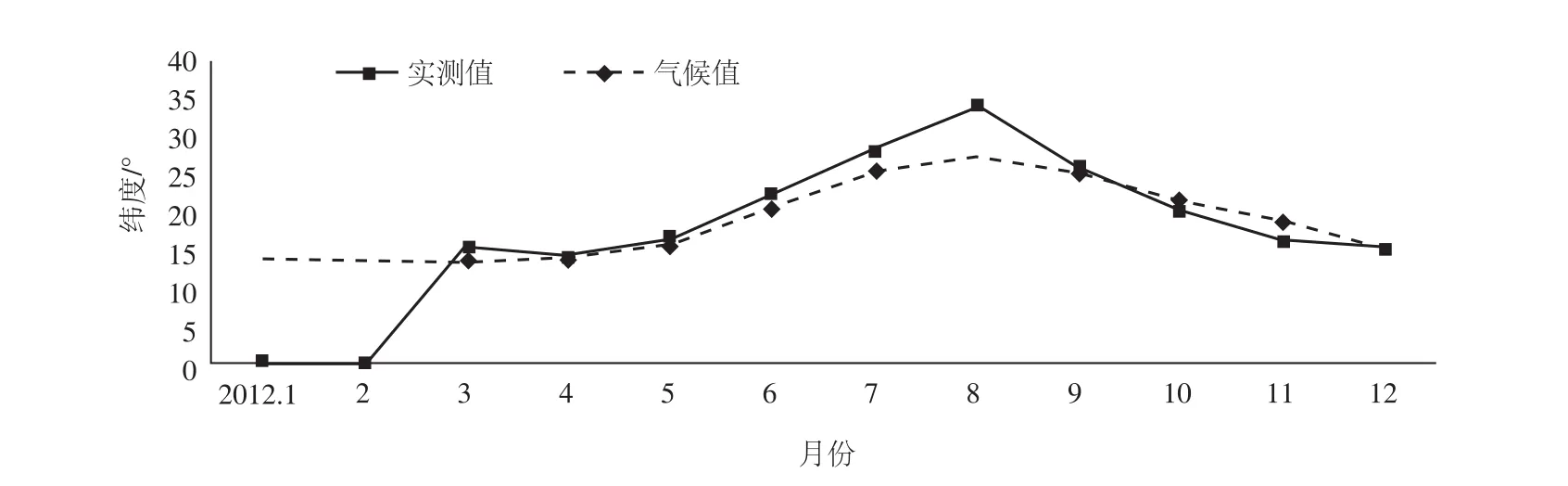

图5 西北太平洋副热带高压脊线位置序列(实线:2012年各月。虚线:1981—2010年气候态)

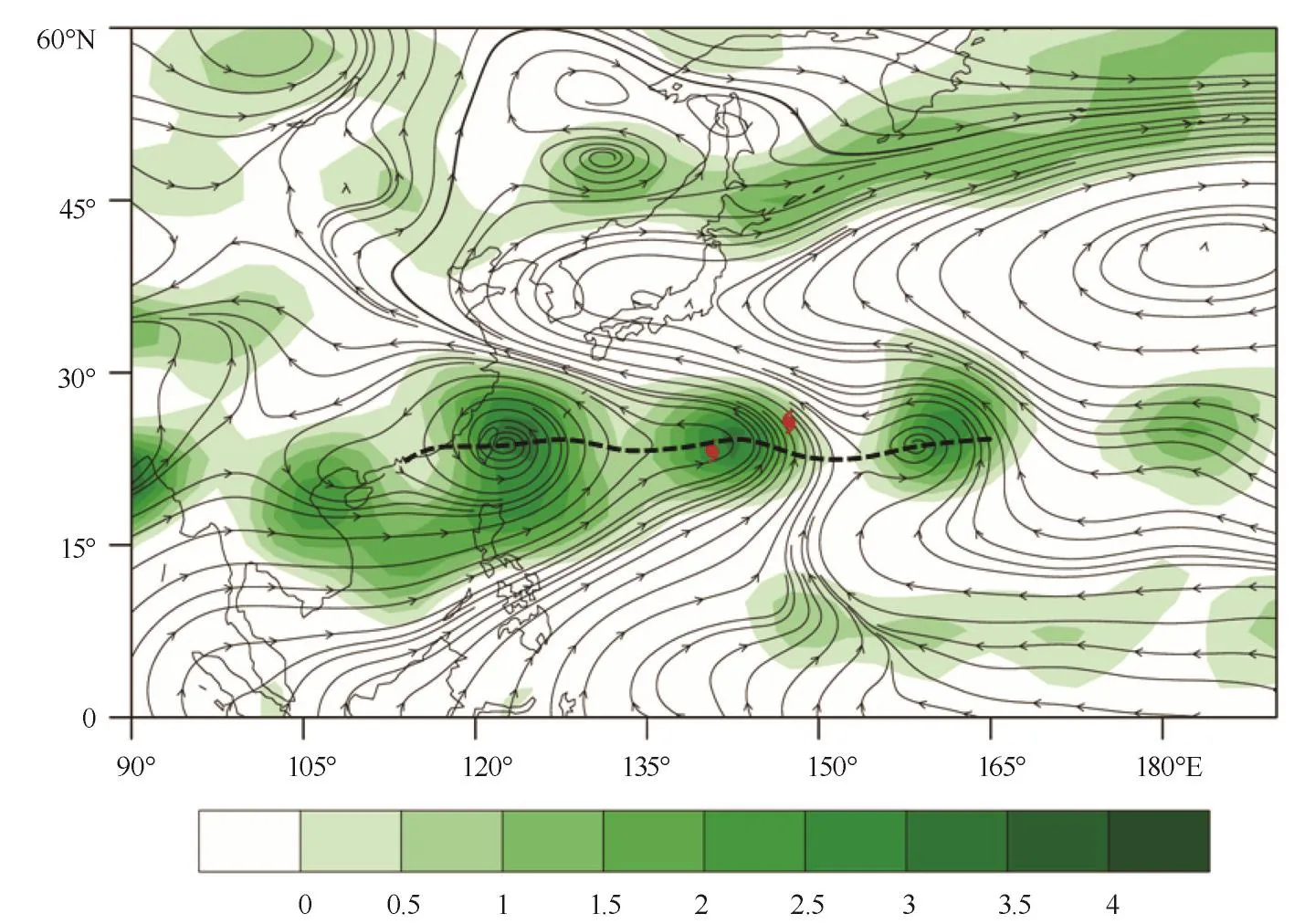

此外,许多学者发现季风槽与热带气旋的形成和移动有密切的联系[11-12]。利用1981—2010年间10个登陆偏北热带气旋当年7—9月850 hPa风场资料和2012年2个登陆偏北热带气旋生成至登陆期间850 hPa风场资料,分别绘制了环流场特征图(见图6、图7)。从图中可以清楚的看到季风槽槽线的位置、走向及台风生成位置。从30年合成分析场来看(见图6),热带气旋登陆地点偏北的情况下,热带季风槽位置偏北,我国东南沿海为气旋性距平环流控制,热带气旋集中生成在槽线附近(平均纬度21°N)。这表明热带季风槽位置偏北有利于热带气旋北上登陆我国较北部地区。而2012年的特征与其相符(见图7)。南海地区没有明显的季风槽控制,而热带西北太平洋地区越赤道气流活跃,形成了显著的季风槽,季风槽向东一直延伸至160°E附近。所以季风槽位置偏北也是造成热带气旋登陆点偏北的一个因素。

图6 1981—2010年间登陆偏北热带气旋生成至登陆期间850 hPa环流场

图7 2012年登陆偏北热带气旋生成至登陆期间850 hPa环流场

4.2登陆热带气旋强度特征与海温场的相关性分析

热带气旋在我国沿海登陆时,会给当地带来大风、强降水等一系列的灾害性天气过程,而热带气旋登陆时的强度,会直接影响灾害的严重性。对热带气旋登陆时强度特点进行分析,掌握其规律,对正确预测热带气旋活动、减少其造成的损失具有重要意义。很多研究曾经从海表面温度以及热带气旋在暖海面的持续时间来分析热带气旋的强度变化,有的结果表明在强厄尔尼诺年热带气旋的平均强度较强[13-14]。但同时也有研究指出,热带气旋的强度与厄尔尼诺现象没有显著的相关。而单独针对登陆热带气旋的强度分析较少。

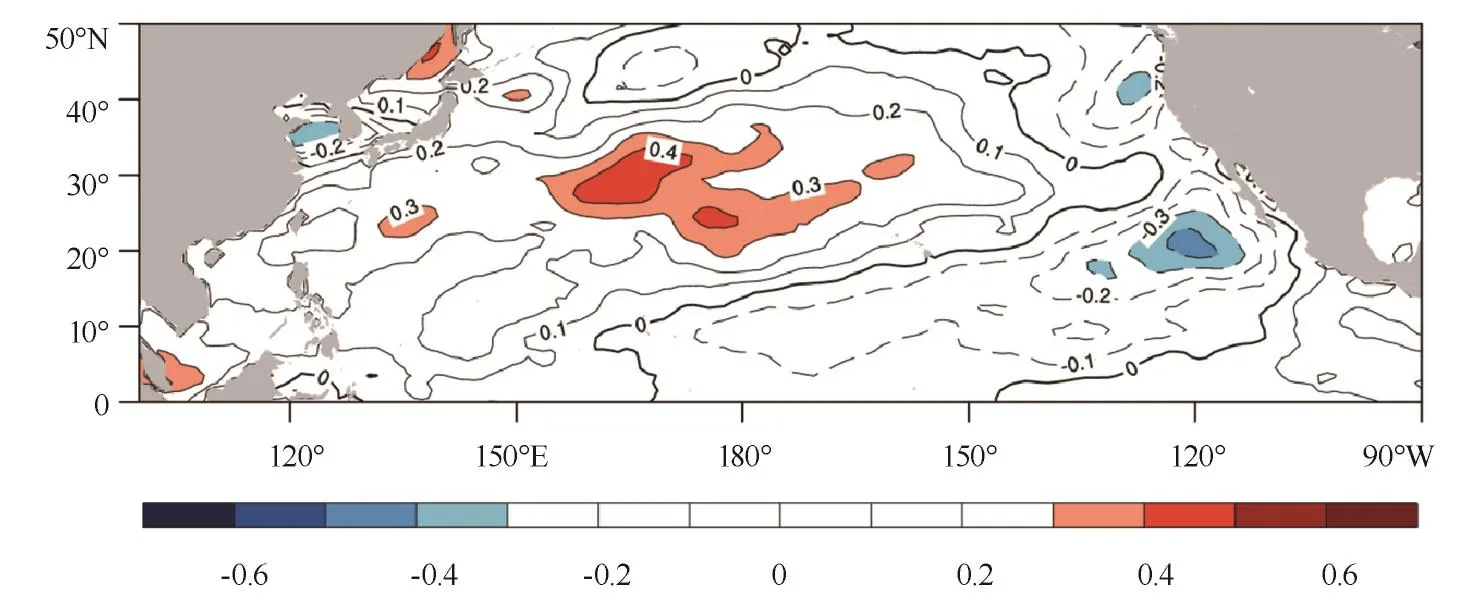

为了考究登陆热带气旋强度和海表温度的相关性,将1981—2010年每年登陆台风级别以上的热带气旋比例和7—11月海表面平均温度做相关分析,结果表明(见图8),在西北太平洋海域,都表现出了较好的正相关,其中在北太平洋区域(30°N、160°—170°E)相关性达到最好,并且通过了95%的信度检验。其次在东太平洋海域(20°N、120°W)有一小范围的负相关区域。选取西北太平洋和东太平洋区域,绘制了2012年7—11月份海表面温度距平图(见图9),可以发现北太平洋区域均表现出了海温正距平的状态,东太平洋则为海温负距平。以此推断2012年登陆热带气旋强度应偏强,与事实相符。

图8 1981—2010年登陆台风比例与7—11月海温相关系数分布

图9 2012年7—11月海表温度距平图

5 结论

本文利用了中国气象局编制的热带气旋最佳路径资料、《台风年鉴》资料、2012年热带气旋资料和NCEP再分析数据以及avhrr卫星资料数据,统计了2012年登陆我国的热带气旋的若干气候特征,并且分析了其原因。分析表明:

(1)2012年热带气旋生成个数及登陆我国的个数均与多年平均持平;

(2)2012年登陆热带气旋强度偏强;所有登陆的台风均出现了近海加强的现象;

(3)2012年热带气旋登陆时间段集中,主要分布在7月下旬—8月下旬;

(4)2012年登陆热带气旋生成源地、登陆地点均较多年平均偏北;

(5)造成2012年热带气旋登陆地点异常偏北的原因是:2012年夏季副高脊线位置偏北,热带季风槽位置偏北等。同时2012年登陆热带气旋强度偏强与北太平洋(30°N、160°—170°E)区域海温表现出很好的正相关关系,与东太平洋(20°N、120°W)区域海温呈现了负相关关系。

登陆我国热带气旋的新的变化和趋势以及原因研究还有很多未知领域,尚有待于进一步研究和分析去加深了解和揭示规律。

参考文献:

[1] Gray W M. Global view of the origin of tropical disturbances and storms[J]. Monthly Weather Review, 1968, 96(10): 669-700.

[2]陈联寿,丁一汇.西北太平洋台风概论[M].北京:科学出版社, 1979: 227-230.

[3]曹楚,彭加毅,余锦华.全球气候变暖背景下登陆我国台风特征的分析[J].南京气象学院学报, 2006, 29(4): 455-461.

[4]李英,陈联寿,张胜军.登陆我国热带气旋的统计特征[J].热带气象学报, 2004, 20(1): 14-23.

[5]张庆云,彭京备.夏季东亚环流年际和年代际变化对登陆中国台风的影响[J].大气科学, 2003, 27(1): 97-106.

[6]王小玲,任福民. 1951-2004年登陆我国热带气旋频数和强度的变化[J].海洋预报, 2008, 25(1): 65-73.

[7]胡娅敏,宋丽莉,刘爱君,等.近58年登陆我国热带气旋的气候特征分析[J].中山大学学报(自然科学版), 2008, 47(5): 115-121.

[8]叶英,董波.登陆我国热带气旋活动的年代际变化分析[J].海洋预报, 2002, 19(2): 23-30.

[9]邓自旺,屠其璞,冯俊茹,等.我国登陆台风频率变化与太平洋海表温度场的关系[J].应用气象学报, 1990, 10(S1): 54-60.

[10]王咏梅,李维京,任福民,等.影响中国台风的气候特征及其与环境场关系的研究[J].热带气象学报, 2007, 23(6): 538-544.

[11]高建芸,吕心艳,鲍瑞娟,等.南海-西北太平洋季风槽中热带气旋群发的研究Ⅰ.热带气旋群发的基本特征[J].海洋学报, 2010, 32(6): 64-71.

[12]高建芸,张秀芝,江志红,等.西北太平洋季风槽异常与热带气旋活动[J].海洋学报, 2008, 30(3): 35-47.

[13] Chan C L. Tropical cyclone activity over the Western North Pacific associated with El Niño and La Niña Events [J]. Journal of Climate, 2000, 13(16): 2960-2972.

[14] Chen T -C, Wang S -Y, Yen M -C. Interannual variation of the tropical cyclone activity over the Western North Pacific [J]. Journal of Climate, 2006, 19(21): 5709-5720.

Analysis of the climatic characteristics of tropical cyclones making landfalls in china in 2012

ZHANG Run-yu, LI Zhi-qiang

(National Marine Environmental Forecasting Center, Beijing 100081 China)

Abstract:A number of features of tropical cyclones which landed on China in 2012 by using the data of tropical cyclone for 1981—2012 are studied in this paper. Based on the reanalysis data from National Centers for Environmental Prediction (NCEP), and AVHRR data from National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the reason for these characteristics is briefly examined. According to research, the feature of landing location of them more northward is due to the location of the subtropical high ridge line and the tropical monsoon trough being much northerly. The intensity of tropical cyclones have a positive correlation with the SST of the North Pacific (30°N,160°E—170°E), and have a negative correlation with the SST of the eastern Pacific (20°N, 120°E).

Key words:typhoon; climatic characteristics; subtropical high; tropical monsoon trough; sea surface temperature

作者简介:张润宇(1990-),女,助理工程师,学士,主要从事气候短期预报及研究工作。E-mail:zrunyu321@163.com

基金项目:国家海洋局海洋公益性行业科研专项(201005036)

收稿日期:2013-09-10

DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.2015.02.006

中图分类号:P444

文献标识码:A

文章编号:1003-0239(2015)02-0037-08