城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统模型研究

刘 鹏

华南理工大学,土木与交通学院,广州 510641

0 引 言

自国务院2005年3月批复《环渤海京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区城际轨道交通网规划(2005-2020年)》以来,相继又有成渝城市群、武汉都市圈、长株潭城市群、中原城市群等城市群编制各自的区域城际轨道交通线网规划。近年来,出现了国内众多城市群区域城际轨道交通规划、建设、运营三者并存的局面。在此种背景下,结合城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接中的实际问题,系统地探讨城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统布局规划、运营管理和绩效评价中的问题与对策,对于优化城市群和城市的空间布局、完善综合交通衔接系统、方便城市群居民出行,也有着非常重要的理论意义和实践意义。本论文试图结合城市群交通需求空间形态的分析,在系统论、快慢变量结合论的基础上,采用三视模型来分析城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统的特点和规律;为城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统布局规划、运营协调、绩效评价三位一体的研究提供了一种新的系统性、整体性的研究思路和方法。

1 城市群交通需求空间形态分析

城市群居民城镇之间的出行通常表现为面(一定的城镇区域,也包括相应的农村吸引区域)和点(交通枢纽或客流集散点)上的交通需求;同时由于城市群内部城市(镇)之间经济水平、人口密度的差异,这种地理面、点上的交通需求也是有主次和层次之分的。在城市群内部,均有等级不同、数量不等的客流集散点;根据市场竞争和比较优势,通常等级较低的客流集散点用常规公交沟通串起来,等级较高的客流集散点用城市轨道交通连接、统一起来,形成城市内部的客流走廊,而城镇之间的高等级客流集散点可采用包括城市群城际轨道交通等大容量、快速的交通方式连接起来,形成城市群内部城镇之间的运输通道。通常来说,城市群区域运输通道上的出行需求是城市群区域层面出行需求的主体,如沪宁通道、沪杭通道上的出行占长三角城市群区域范围内出行的比例较高。这些运输通道往往因现有的运输结构方式无法满足通道上客流出行的需求或者出于适度提前的要求,需要修建服务水平更高、经济效益更好的交通方式来满足市场需求;通过合理分工和市场竞争,从现有交通运输方式中吸引转移一部分客流,同时,由于服务水平的提高,从城市群区域中产生诱增客流。在这种背景下,城市群区域城际轨道交通应运而生,布设在城市群对外运输通道和城市群内部的客流走廊上,担负起城市群区域内部客流运输的重任。

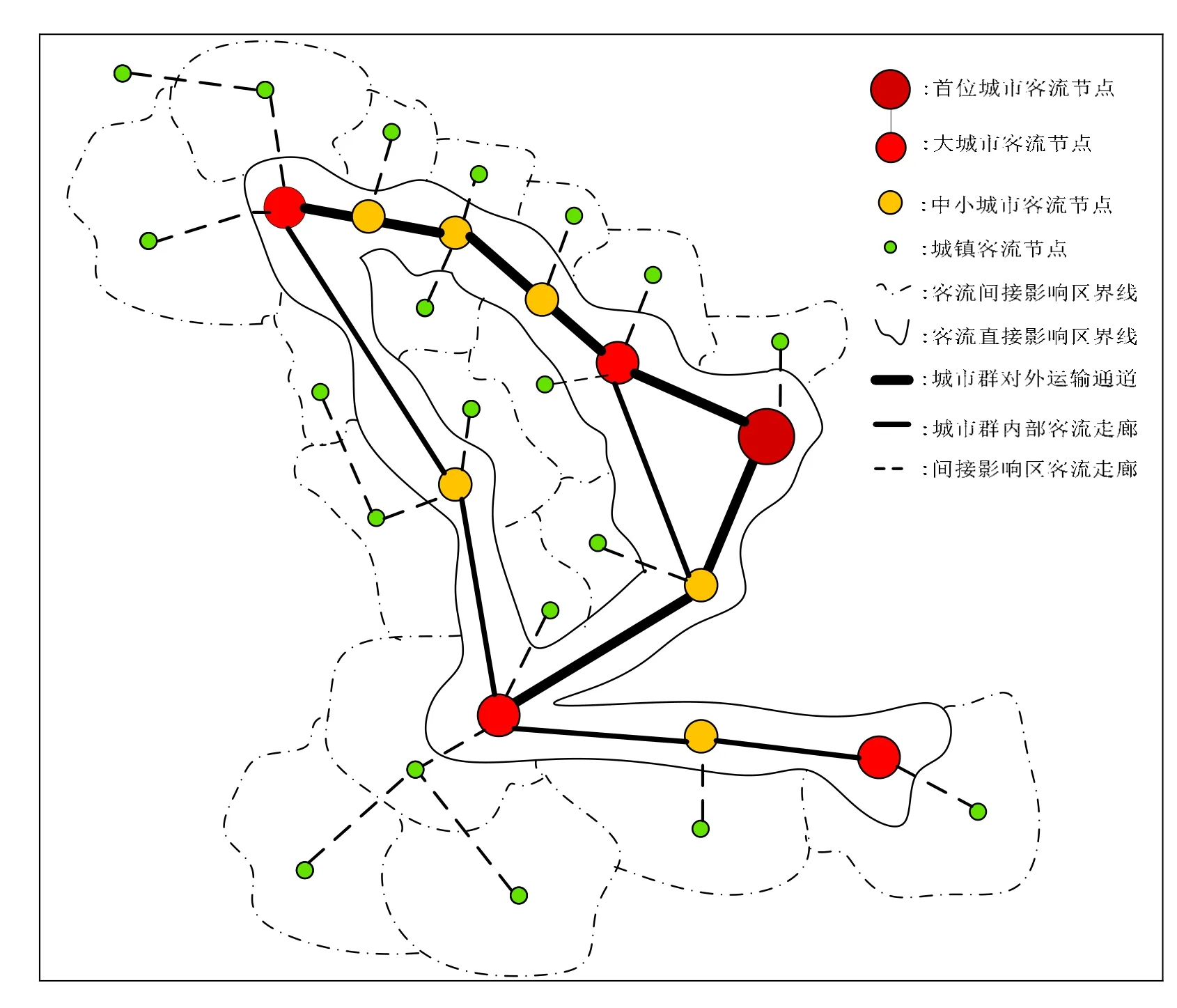

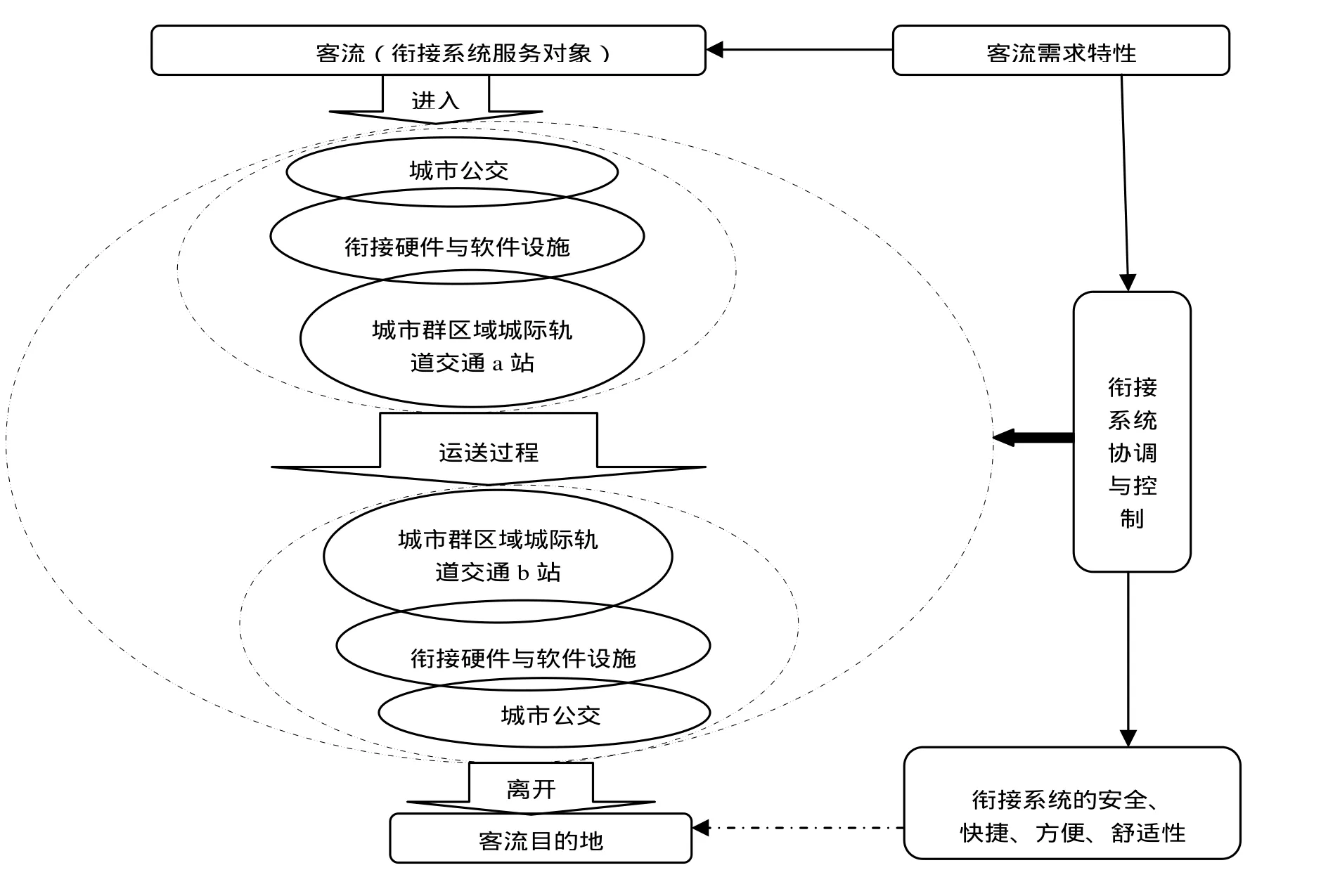

从图1可以看出,城市群区域城际轨道交通通常沿城市群对外运输通道和城市群内部客流走廊布设,其所通过的两侧狭长区域通常是它的客流直接影响区,这种影响一方面是通过与之衔接的城市公交提供集散客流的作用实现的,另一方面是通过其他机动车、非机动车乃至步行等交通方式实现的。除此之外,通过与公路客运的分工与合作,汽车客运把一部分距离较远的客流输送进来,这部分客流所在区域就成了区域城际轨道交通的间接影响区[1]。一般而言,直接影响区仍是其主要的客流来源区,间接影响区当然也是不可忽视的辅助客流来源区。根据管理的关键性原理,做好城市群区域城际轨道交通与城市公交之间的衔接是城市群区域城际轨道交通与其他交通方式衔接的重点。从城市群居民完成起始点到目的地的一次出行过程来看,如果采用公共交通出行的话,两端通常需要借助步行或非机动车到达城市公交经过的客流集散点,由城市公交载运到与之衔接的城市群区域城际轨道交通站点,通过衔接换乘,实现起、终点的出行,见图2。

图1 某城市群区域客流交通需求空间形态示意Fig.1 The space form of traffic demand in a urban agglomeration area

图2 城市群区域城际轨道交通与城市公交接续示意Fig.2 Links between regional rail transit and urban public transit

2 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统

2.1 系统论在解决城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接问题中的应用

一般系统论创始人贝塔朗菲把系统定义为:“系统是相互联系相互作用的诸元素的综合体”。中国学者钱学森认为:“系统是由相互作用相互依赖的若干组成部分结合而成的,具有特定功能的有机整体。”

根据图1、图2可以知道,两端的城市公交与中间的城市群区域城际轨道交通实际上组成一个衔接系统,这个衔接系统由城市群区域城际轨道交通与城市公交的各类软、硬件设施要素组成,各要素相互关联、衔接协调,具备系统的一般特征。因此,用系统论的分析方法有利于更好地揭示衔接系统的规律,有助于换乘枢纽衔接布局问题和换乘组织管理问题的分析和解决。

城市群区域客流正是通过这个衔接系统由起点到达目的地。当然,客流通过此系统的快慢与安全舒适程度取决于该衔接系统组成要素之间的协调性以及运行效率的高低。从图3可看出,衔接系统是为客流服务的,并且需要根据其需求特性,对城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统进行良好的协调与控制,以便满足城市群区域客流安全、快捷、方便、舒适地出行。根据系统论的观点,对衔接系统各组成要素特性、要素之间内在作用规律以及系统整体功能的认识,有助于更好地协调要素之间的关系、优化系统的整体功能。

图3 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统Fig.3 Coordination system between regional rail transit and urban public transit

2.2 慢变量决定论与快慢变量结合论

影响城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统结构和功能的变量很多,既有前期衔接规划设计方面的影响变量,也有后期建设运营方面的影响变量;既有影响结构布局等硬件设施的变量,也有影响控制管理等软件手段方面的变量;既有影响系统空间结构方面的变量,也有影响系统时间效率方面的变量;但不管从哪个角度来看,这些影响变量按其时变速度可分为三类:第一类是极慢变量,如衔接系统线路、站台相互之间的位置距离等,它们在规划期限内缓慢到近乎不变;第二类是慢变量,如衔接系统所在的城市群和城市的 GDP、工业总产值、人口数、大城市数量等经济技术方面的变量,变化较慢;第三类是快变量,如衔接系统的换乘客流量、运营管理政策及措施等,这类变量的变化是快速的[2]。

对衔接系统运动状态起决定作用、支配系统行为的变量不是快变量,而是极慢变量和慢变量。极慢变量的影响是本质的、必然的,同时又具有长效性。在城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统中,衔接系统设施设备布局的地理联系特性包含了其地理几何特征参数;衔接系统设施设备的容量、运能等级性则包含了其物性特征参数。衔接系统设施设备的效率和质量特性则包含了其技术特征参数。这三种特性参数之间的速度变化关系为:衔接系统设施设备地理几何特征参数变化速度<衔接系统设施设备物性特征参数变化速度<衔接系统设施设备技术特征参数变化速度[3]。具体而言,城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统中三种交通方式衔接距离、衔接模式等都是极慢变量,这些变量要素的位置结构一经确定就几乎长久不变;枢纽衔接系统设施的容量、通过能力,线路等级等变量是慢变量,如需改造则须付出较大代价成本;票制定价政策、运营时刻表、服务水平等控制管理措施都是快变量,可以根据客流量的变化和乘客的需要通过研究决策后做出改变。

因此,用极慢变量和慢变量确定城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统设施设备的结构布局方案,可避免因换乘客流量预测的或然性引起决策失误,能最大限度地满足经济社会发展的本质需求,既科学合理,又具有较强的稳定性。由此可见,城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统前期的衔接规划设计非常重要,直接影响着衔接系统的衔接布局结构,决定着后期运营协调的难易程度。

在慢变量(包括极慢变量、慢变量)决定论的基础上,运用快慢变量结合论,可以充分发挥衔接系统的功能和效率。城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统其实是一个开放性的系统,慢变量决定的衔接布局是一个基础上的操作平台,衔接系统内外的客流转换、信息交流等快变量信息为管理控制手段的适时适地运用提供了宽广的舞台。衔接布局的硬件设施与管理控制的软件手段的合理结合可以更加充分地发挥衔接系统的功能和效率。

3 系统三视模型技术在城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统中的应用

系统论认为,世界是由系统组成的,每个系统都具有其本身的特征,可以从各个不同的侧面描述一个系统。对象建模技术(OMT)(利用面向对象(Object Oriented)建模技术)中的三视模型技术从三个不同的思维角度观察和分析一个系统,很好地描述了系统模型中对象的特征和关系、对象的操作行为,提炼出了系统模型的功能特征。文雅[4]等人对系统三视模型之间的相互关系研究表明:结构(静态)模型为控制模型和功能模型提供了实质性的框架;控制(动态)模型描述系统中要素及要素间的操作行为,即不断变化的系统中的控制因素;控制模型用来实现和指明系统的控制因素。系统结构模型是系统的结构和一些固定化的操作规则和次序,而控制模型则表示了系统的时间依赖行为及其对象结构的操作行为;功能模型表明一个如何从输入值计算得到输出值的过程。

城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统作为一个交通子系统,具有丰富的内涵,采用三视模型技术来分析它的结构和功能,可以更清楚地了解衔接系统的内涵和层次性,从而找到合适的控制方法和手段,更好地改善交通衔接系统的结构和功能[5]。在本文中,采用系统结构模型用来描述城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统各组成要素间的结构关系,即衔接系统中对象的静态结构及对象间的关系结构;采用系统控制模型用来描述或模拟城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统中对象的操作过程、操作规则和次序,是对系统结构模型各组成要素资源的整合与控制,目的是管控客流在衔接系统内的移动方向和状态,使之和谐有序地流动;系统功能模型描述衔接系统的组成要素在控制管理过程中引起的客流、时间流等连续数值流的变化,包括与这些数值流的变化有关的系统属性—— 功能、约束以及效果等。下节内容将深入探讨城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统三视模型的构建研究。

4 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统三视模型构建

根据上文分析,用三视模型技术描述城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统如下:

1)城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统结构模型

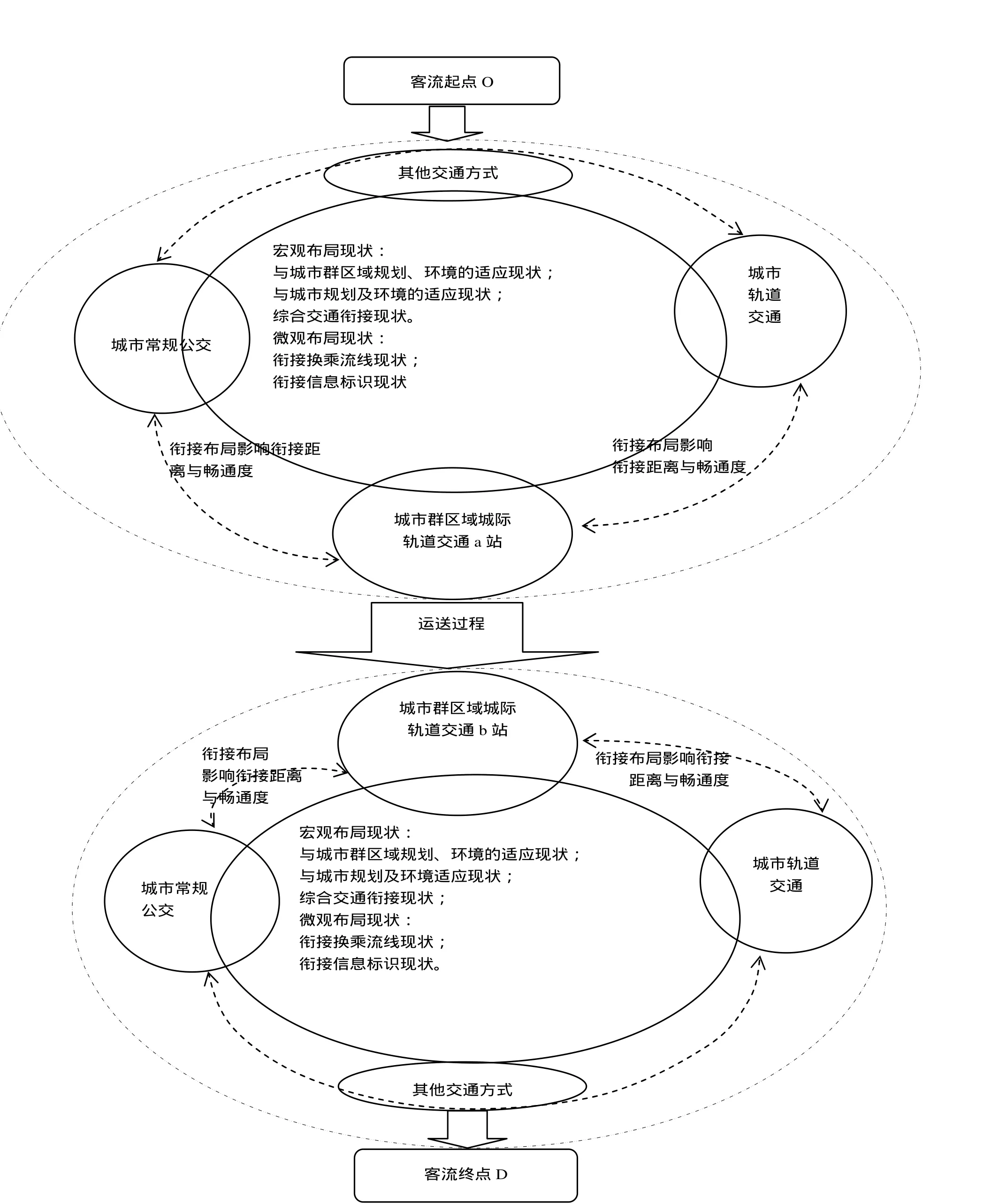

在城市群综合交通规划中,根据不同交通方式的特点,各类交通方式应有机地衔接起来,形成级配合理、层次分明、功能协调的综合交通网络。从城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统结构模型的组成要素来看,主要有与综合交通的衔接模式、车站广场、水平步道、自动步道、楼梯、自动扶梯、升降电梯、售票窗口、检票口、安检口、换乘大厅、导向标识系统、动态信息显示屏、语音广播系统、触摸查询系统、城市公交和城市群区域城际轨道交通配置的运力车辆数等,这些组成要素之间的衔接布局与设计影响着衔接换乘流线的科学与合理程度,衔接信息标识的合理情况影响着乘客换乘的顺畅程度,二者直接决定着城市公交与城市群区域城际轨道交通之间的衔接距离与通畅程度,进而影响着城市群区域客流的出行时间长短和便捷程度,结构见图4。

2)城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统控制模型

城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统控制模型(见图5)主要是对二者之间的衔接系统结构模型影响要素进行良好的衔接布局与设计优化,通过良好的导向标识和动态信息诱导,采取技术协调、运能协调、发车间隔和时刻表的协调,实施票制一体化等多种综合协调方法与措施,使得城市公交与城市群区域城际轨道交通的衔接系统能够适应城市群区域出行客流在流量、流速、流向方面的要求,能让乘客安全、便捷地换乘和通行。

3)城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统功能模型

城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统功能模型描述的是城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统结构模型影响要素在控制措施和操作规则的作用下,城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统内部客流、时间流等连续值流的大小和变化,功能模型见图6。

本文研究城市群区域城际轨道交通与城市公交之间的衔接问题的重点在于城市群区域出行客流在城市群区域城际轨道交通枢纽(经停点)城市公交与城市群区域城际轨道交通间的换乘时间和城市群区域出行客流在城市群区域城际轨道交通枢纽(经停点)等候城市群区域城际轨道交通和城市公交的候车时间,而后者的大小直接受城市公交和城市群区域城际轨道交通在城市群区域城际轨道交通枢纽(经停点)发车间隔的大小的影响。

图4 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统结构模型Fig.4 Structure model of the coordination system between regional rail transit and urban public transit

图5 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统控制模型Fig.5 Control model of the coordination system between regional rail transit and urban public transit

图6 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统功能模型Fig.6 Function model of the coordination system between regional rail transit and urban public transit

5 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统三视模型相互关系

在城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统的三视模型中,结构模型揭示的是城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统影响要素之间的关系。这些要素之间的位置、距离和数量及匹配情况直接影响着换乘旅客行走的距离、时间以及便捷、舒适度;同时,衔接设施的合理布置为以后的运营协调提供了基础,拙劣的衔接布局会加大以后运营管理协调的难度。控制模型的作用一方面在于根据管理提前的思想,在城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接布局规划阶段就按照方便以后运营管理的要求进行良好的衔接布局,另一方面在衔接设施建设好后,在运营阶段对城市群区域城际轨道交通与城市公交进行运能、票制、运营时刻表等方面进行协调,目的在于缩短换乘等候时间,为旅客提供便捷、舒适的换乘[6]。由于衔接基础设施建成后,很难改变,并且造价高,因此,在衔接布局规划阶段应进行衔接布局方案的评价,根据专家的评价结果对衔接布局进行多次改进、优化,直到得到满意的方案才能进入实施阶段。城市群区域城际轨道交通与城市公交之间良好的衔接布局在一定的运输组织下,就会得到城市群区域城际轨道交通与城市公交之间的衔接功能,这些功能表现在提供给换乘乘客在换乘枢纽中的安全性、快速性、方便性和舒适性等多个方面。对衔接功能的指标进行量化和评价可以检验前期衔接布局和后期运营管理协调的成败得失和效果,其中功能评价反馈的结论对衔接布局的作用一方面在于为以后类似的衔接布局提供经验借鉴和指导,另一方面可以对本衔接布局方案在可能的条件下可以对衔接设施进行局部的调整改造。衔接功能评价的结论对后期运营协调的指导就表现出很强的灵活性和指导性,根据反馈意见可以对体制、票制和运营等方案做出较大范围的调整和改进。城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统三视模型之间的关系见图7。

图7 城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统三视模型关系Fig.7 Relation model of the coordination system between regional rail transit and urban public transit

6 结束语

根据对城市群交通需求空间形态的分析,在系统论、慢变量决定论、快慢变量结合论的基础上,采用三视模型来描述城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接系统,可以很好地吻合衔接系统的特点和规律;衔接系统的布局结构、管理控制、衔接功能与三视模型的结构模型、控制模型、功能模型非常契合;衔接系统三视模型可以为城市群区域城际轨道交通与城市公交衔接问题进行衔接规划、运营协调、绩效评价三位一体的研究提供了系统性、整体性的思路和方法。

[1] 王元庆,贺竹磬.多方式协调发展的运输通道布局规划体系[J]. 交通运输工程学报,2004,4(3):73-78.[2] 刘清军. 公路网规划现实思考与新思路[J]. 交通运输工程学报,2004,28(2):58-63.

[3] 晓 龙,王 博. 面向对象的建模设计技术与方法[M]. 北京:学苑出版社,1993.

[4] 文 雅. 大城市内外客运交通衔接系统的规划理论与方法[D].上海:同济大学,2006.

[5] 管楚度. 交通区位论[M]. 北京:人民交通出版社,2000.

[6] 张宇石,陈旭梅,于雷等. 基于换乘站点的轨道交通与常规公交运营协调模型研究[J]. 铁道学报,2009,(6):13-14.