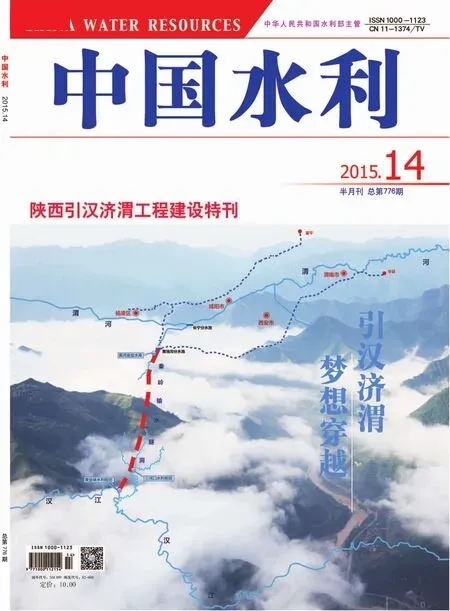

汉水入渭惠千秋——引汉济渭工程前期工作回顾

2015年4月30日上午,从北京传来的一条信息第一时间呈报至省委、省政府主要领导和主管领导的案头,内容只有二十余字:“水利部已正式批复引汉济渭调水工程初步设计,文件正在办理中。”一时间,消息迅速在多家媒体传开。这不啻是在干旱的三秦大地上响起的惊雷,雷声轰隆隆地从远处而来,到身边的一声炸响,让人又惊又喜。

“当时刚任省长不久的赵正永,在十余天后的一次千人领导干部大会上非常动情的一句话:‘这是我履职省长3个月来听到最振奋人心的消息。’”

这不由使人想起,2011年7月21日,国家发展改革委以发改农经﹝2011﹞1559号文件批复引汉济渭工程项目建议书,当时刚任省长不久的赵正永,在十余天后的一次千人领导干部大会上非常动情的一句话:“这是我履职省长3个月来听到最振奋人心的消息。”

是啊,面对这项从提出初步设想起已经盼了30年,从审定省内南水北调查勘报告起已经盼了20年,从2004年省政府常务会决定启动引汉济渭工程前期工作起已经盼了12年,对统筹陕西发展、对国家深入实施西部大开发战略必将产生重大影响的水利工程;面对倾斜的大雁塔;面对无水的“长安八水”;面对关中大地的焦渴与人们焦灼的目光;面对历经7年拿到的项目建议书批文,又经过两年获得可研报告批复,再经半年终于到手的初步设计批件——对我们这些从事具体工作的人来说,感慨万千、惊喜交集、振奋无眠,这是怎样的一种喜极而泣的感受!

因为至此,引水工程部分需要国家层面的批复已经全部完成;因为从此,我们可以放开手脚、全力以赴地加快工程建设了;也因为从此,引汉济渭将会被永远记录在陕西水利发展的史册上。

关中之渴

这里曾经是“天府之国”一词的发源地,这里曾经是13个王朝历时1 100余年的建都地,这里东西横亘着中国的父亲山——秦岭主峰,流淌着中华民族母亲河——黄河的长子渭河,这里也曾经多次因干旱而饿殍载道、民不聊生,这里也因此有了和都江堰、灵渠一样历经千年不衰的水利工程——郑国渠。“十年九旱”是这里的基本特点,“善治秦者先治水”是对这里曾经的千年政权的不朽结论。

这里就是陕西关中。

历史进入20世纪90年代。关中之渴再度凸现,1995年,60年一遇的罕见干旱再次震惊全省。从上一年的12月初到当年的7月中旬,连续220多天没有有效降雨,尽管西安全市的消防车每天几乎全部出动,从四面八方向西安拉水,尽管全省的矿泉水都在向西安集中,但全市每天的供水量仍不及需求量的一半。部分学校因缺水放假,一些农村人口因缺水被迫投亲靠友,不少企业因缺水停产,农业也因此严重减产。但旱灾的影响还不止于此,还有地下水严重超采,西安市区地面因此沉降加快,地裂缝活动加剧,大雁塔成为“斜塔”,严重的地质灾害危及西安。

其实,这一问题早已显现,早在1991年4月来陕西视察的水利部原部长、时任全国政协副主席钱正英就发出过“抢救西安”的强烈呼吁。而6年之后的2001年10月,钱正英副主席又率由两院院士、专家和国家发展改革委、建设部、水利部、环保部等部门有关人员组成的考察团,对陕西关中所处的渭河流域进行了全面考察。随后,全国政协《关于渭河流域综合治理问题的调研报告》引起了党中央、国务院的高度重视,要求将渭河综合治理列入重要议程,充分论证,做好规划,统筹考虑环保和生态问题。按此精神,陕西省在水利部及其黄委会的指导下,组织有关部门,于2002年12月编制了《陕西省渭河流域综合治理规划》。“规划”指出:关中水的使用效率高于全国平均水平,在各种节水措施到位后,至2020年最低缺水量仍将达到13亿m3,占现状关中实际生活和工业用水的约80%。

时间到了2003年,从8月24日到10月6日,渭河连续发生6次大洪水,30万人受灾,直接经济损失近90亿元,部分灾区还出现了一些社会稳定问题。在洪水刚刚退去的10月中旬,水利部在北京召开会议,专题研究渭河综合治理规划,还是钱正英副主席,本该最后做总结讲话的她,第一个站出来充满深情地说:“我是怀着对渭河、对陕西人民负疚的心情,以一个院士的身份发言:渭河治理必须尽快实施,不但要解决渭河的洪水问题,还应考虑关中极度的缺水问题。”

她说,在渭河不足400 km的河段上,聚集了西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川等这么多的大中城市,其城市、经济、文化上的密集度,在世界上屈指可数,堪与欧洲的罗讷河流域相媲美,如能很好地解决水的问题,其发展前途不可估量。在她的心里,水成为关中发展的最大问题。

“在粮食、能源与水资源三大战略资源中,我省能源资源丰富,粮食基本自给,而水资源短缺的矛盾十分突出,已成为当前和今后一个时期制约我省经济社会发展的重要因素。”这是全国人大常委会副委员长、时任陕西省委书记李建国在制定陕西省“十一五”发展规划时对陕西省情做出的基本判断,也正是基于这个基本判断,当年他亲自挂帅和分管副省长王寿森带队调研陕西水资源开发利用问题,其“找水”的思路成为后来调研成果中提出的解决陕西水资源问题的五大措施之一。

解渴之水哪里来

水从哪里来?水利界的领导、专家学者及全省上下为之进行了坚持不懈的艰苦探索。

开钻 蒋建军 摄

基于国家的发展战略和解决黄河缺水问题,水利部早在20世纪八九十年代,就要求水利部黄河水利委员会研究从长江上游向黄河调水的问题,2004年又研究从三峡库区调水入渭济黄(简称小江调水)工程,黄委会为此做了大量卓有成效的工作,但这些工程由于规模大、投资大、技术复杂、相关利益方诉求不一,论证历时长。因此,尽管这些重大工程对关中的缺水问题都给予了重点关注,但除小江调水把引汉济渭和引嘉济汉曾考虑作为其第一期项目而对陕西有很大启发外,其他项目对陕西来说都是远水解不了近渴。

“引洮济渭是从小河向大河调水,是从干旱地区向半干旱半湿润地区调水,且调水量很少,对解决关中缺水问题的作用不大,且跨省调水协调难度大,建议陕西省把解决关中缺水问题的目标放在省内调水上。”

为此,陕西水利界基于陕西水量71%在陕南这一实际,为尽快解决陕西缺水问题,提出了从陕南汉江流域调水穿秦岭进入关中渭河流域的许多设想,并于1993年完成了全面普查,2003年完成了综合规划,此后逐步把目标锁定为年可调水0.94亿m3的引红(红岩河)济石(石头河)工程,年可调水0.46亿m3的引乾(乾佑河)济石(石砭峪河)工程和年可调水15亿m3的引汉济渭工程。在各方的努力下,引汉济渭工程被列入渭河重点治理规划,并于2005年12月26日获国务院批复。在这期间,鉴于引汉济渭工程规模大、投资多、技术复杂、建设期长,而引亁济石、引红济石调水量小,一时难以缓解关中缺水,为此还研究过引洮(甘肃省洮河)济渭工程。

在诸多方案比选中,水利部和黄河水利委员会、长江水利委员会两大流域机构领导同志为陕西提出过很多宝贵意见,并给予了很大帮助。特别是钱正英副主席,在她的直接关注和不懈支持下,“引汉济渭”四字终被多数专家同意写进渭河重点治理规划中,使后续的前期工作有了规划上的依据。2002年,时任水利部规划计划司司长的现水利部党组副书记、副部长矫勇,在水利部听取陕西省对渭河重点治理规划的工作汇报时就指出:“引洮济渭是从小河向大河调水,是从干旱地区向半干旱半湿润地区调水,且调水量很少,对解决关中缺水问题的作用不大,且跨省调水协调难度大,建议陕西省把解决关中缺水问题的目标放在省内调水上。”时任水利部黄河水利委员会主任李国英对陕西提出了同样的建议,希望省政府立足省内调水,解决关中缺水问题。

自此以后,陕西省下决心实施省内南水北调工程。时任省委书记李建国在他亲自挂帅完成的“调研报告”上明确提出开工建设“两引八库”工程(两引指引红济石与引汉济渭),并大踏步地推进引汉济渭工程前期工作,从而也抓住了两大难得的历史机遇。一是1998年长江流域大水之后,国家加大了大江大河治理力度,陕西省抓住这一机遇,争取到水利部将渭河治理列入了国家大江大河治理项目中。此后,受水利部委托,黄河水利委员会牵头开始制定渭河治理规划。二是2003年陕西渭河流域发生了“03·8”大水,国家进一步加快了渭河流域治理规划过程中的协调与审批步伐,最终国务院批准了《渭河流域重点治理规划》,规划明确提出加快研究引汉济渭调水工程。同期国家发展改革委印发的《关中—天水经济区发展规划》把引汉济渭工程列为支撑关中发展的重要水源工程。

2007年7月,当时新任陕西省委书记不久的赵乐际同志组织省委中心学习组听取了水利专家关于渭河保护与治理研究的专题讲座,在全面了解渭河历史功绩、渭河面临困境的基础上,在陕西省最高决策层第一次认定了解决关中水问题的诸多重大举措:其中列在首位的举措是务必加快实施引汉济渭调水工程。

那些关键的历史时刻

引汉济渭工程已风雨兼程走过十数年的前期论证期,留下许多历历在目、令人感慨的精彩瞬间,它们记录了引汉济渭项目诞生前的昨天,决定着引汉济渭工程建设的今天,也深刻影响着引汉济渭通水后经济社会发展的明天。

2007年12月16—17日,水利部与陕西省联合召开咨询论证会,肯定了引汉济渭工程建设的必要性和紧迫性,对水资源配置方案、工程建设与运行的体制机制等诸多重大问题提出了一系列建设性意见,确定了引汉济渭工程按最终规模立项、分步实施的建设方式。这次会议使引汉济渭工程在实施阶段第一次从地方上升到国家层面,明确了引汉济渭前期工作方向,对重大问题给出了解决原则,进一步坚定了陕西省加快推进引汉济渭工程建设的信心和决心。这次会议的召开,是刚担任水利部部长不满半年的陈雷部长,利用当年秋天陪同时任国务院副总理曾培炎来陕西视察工作时,抽出宝贵时间在工程现场听取陕西汇报后当场和陕西省主要领导同志确定的。这次会议是决定引汉济渭工程命运的一次重要会议,水利部副部长矫勇受陈雷部长委托到会,并带来了水利部多个相关司局和流域机构的负责同志,也带来了全国水利行业专家中的多个名流大腕;陕西省也格外重视,分管副省长张伟和曾经长期分管水利工作的原副省长、时任省政协副主席王寿森自始至终参加会议。咨询论证会选在西安人民大厦进行,此后引汉济渭工程项目建议书的审查、可行性研究和初步设计的多次咨询和审查等重要活动都在这里举行,每次都有极为重要的技术成果,因此有专家和我们开玩笑说:“人民大厦为人民,西安人民大厦是成就你们引汉济渭调水工程的福地呀!”确实,在我们的心中,早已把人民大厦当作了引汉济渭工程的吉祥之地。

“引汉济渭工程布局上的两次优化大幅度提高了工程效益,减少了工程造价,降低了工程建设难度和管理费用。”

引汉济渭工程布局上的两次优化大幅度提高了工程效益,减少了工程造价,降低了工程建设难度和管理费用。一是2008年12月23日水利部水利水电规划设计总院对项目建议书审查时进行了第一次优化:将引汉济渭工程出水口由黑河金盆水库上游调整到库外,改为从水库东侧的黄池沟出洞。这一优化使三河口水库的调节库容由3.4亿m3增加到5.5亿m3,最大限度地提高了调水过程中的调节能力,提高了工程的使用效率。二是2009年11月中国国际工程咨询公司咨询时进行了第二次优化:将秦岭隧洞进口高程降低,使黄金峡泵站扬程由216 m降低为113.5 m。这一优化,直接的效果是:工程多年平均抽水用电量减少了3.36亿kWh。这两次大的优化是水利部水利水电规划设计总院、中国国际工程咨询公司专家们智慧和极为宝贵经验的结晶。我们难以忘怀西北水电设计院原院长、著名设计大师石瑞芳先生和水利部水利水电规划设计总院董安建副院长在其中的贡献。我们还难以忘怀,世界著名大坝专家、两院院士潘家铮老先生生前因身体原因,在受到邀请但不能参加专家委员会时给我们写来充满感情的回信,表达了对引汉济渭工程的肯定及集自己人生智慧的建议;还有王浩院士对引汉济渭工程的长期关注和对引汉济渭工程关键问题的梳理,还有所有参建单位工程技术人员对方案的不断优化,还有许多其他方面专家的贡献。这些人,这些事,陕西人民将永远铭记于心!

“把引汉济渭工程建成水资源配置的精品工程、样板工程,建成经得起历史和自然考验、人民群众满意的民生工程、德政工程。”

2012年12月8日,陕西省委、省政府在引汉济渭工程秦岭隧洞出口黄池沟举行了引汉济渭准备工程建设动员大会。这是陕西水利发展史上规格最高的动员大会,所有省委常委和省人大、省政府、省政协、省军区主要领导出席会议,水利部陈雷部长和时任长江水利委员会主任蔡其华,黄河水利委员会主任陈小江,水利部总工程师汪洪以及6位司局长出席了动员大会。陈雷部长在讲话中指出:“引汉济渭工程对改善渭河流域的生态环境,对保障当地经济社会发展,促进关中—天水经济区建设,深入推进西部大开发具有十分重要的意义。”他要求陕西省强化组织领导,加快前期工作,开展科技攻关,把引汉济渭工程建成水资源配置的精品工程、样板工程,建成经得起历史和自然考验、人民群众满意的民生工程、德政工程。陈雷部长的讲话令所有参建者倍感振奋,倍感工程之紧迫,也倍感肩上责任之重大。这次会议使引汉济渭工程前期准备工程全面起动。

在此之前的2012年9月27日,陕西省人大就引汉济渭工程建设做出了专题决议。引汉济渭工程事关陕西发展大局,省人大在推进工程建设中作出了巨大努力,多名省人大常委会副主任亲临现场视察,要求把引汉济渭工程建设成具有世界历史文化遗产性质的精品工程。为了举全省之力建设好这项工程,省第十一届人大常委会31次会议听取时任陕西省副省长、省引汉济渭工程协调领导小组组长祝列克代表省政府所作的关于引汉济渭工程建设的情况汇报,一致同意做出《关于引汉济渭工程建设的决议》。决议从立法的高度明确要求全省凝聚力量,全力推进工程建设;要求把引汉济渭工程建设成现代化一流工程;要求建立高效完备的管理体制机制;要求高度重视移民安置工作,要求严格保护秦岭生态;要求省政府切实加强对工程建设的领导。决议为引汉济渭工程建设提供了强有力的法制保障。

还是2012年,省政协主席马中平带领部分驻陕全国政协委员视察引汉济渭工程,并在全国政协十一届五次会议上就加大引汉济渭工程前期工作力度、建立引汉济渭生态补偿机制等提出建议。政协委员们在引汉济渭工程项目的提出、立项和审查阶段,曾多次在全国政协会议期间提出相关提案,为引汉济渭工程立项和相关问题的及时解决发挥了重要作用。

陕西省安康段的汉江风光

“工程建成之日,关中历史上缺水的现象,大家电视上看到的排队打水的现象就一去不复返了。”

2013年2月21日,陕西省省长娄勤俭在北京出席由国务院新闻办公室组织的新闻发布会上向国内外新闻媒体介绍了陕西经济社会发展取得的显著成效,并根据多家新闻媒体记者的关注,重点介绍了引汉济渭工程的情况。他说,引汉济渭工程是陕西省委、省政府确定的一项重大工程。工程建成后,可满足1 000万人的用水,支撑500万人的城市规模和7 000亿~8 000亿元的工业生产总量。工程建成之日,关中历史上缺水的现象,大家电视上看到的排队打水的现象就一去不复返了。这是一项长期工程,因为要穿越秦岭,其中长98 km、最大埋深逾2000 m的秦岭隧洞,在世界历史与水利发展史上都是一种创举,还有高扬程、大流量泵站建设也有技术上的重大挑战。由陕西省省长在国新办组织的新闻发布会上向全国、全世界介绍引汉济渭工程,彰显了省委省政府建设引汉济渭工程的决心和信心。

引汉济渭工程能够尽快全面开工,省委省政府对移民安置的提前决策并强力推进也是一个重要的关键因素。引汉济渭工程有三河口和黄金峡两大枢纽工程,需迁移安置9 612人,需占用土地4 412 hm2,搬迁4个集镇,改建98 km库区道路和11座桥梁,同时还需要对淹没区的部分输电线路、通信线路和文物古迹进行迁建。对此,2007年11月30日,省政府发布了《陕西省人民政府关于禁止在三河口水库工程占地区和淹没影响区新增建设项目和迁入人口的通告》;2008年6月27日发布了《关于禁止在黄金峡水利枢纽水库淹没区和枢纽工程坝区新增建设项目和迁入人口的通告》。随后,国家相继批复移民安置规划大纲和移民安置规划。2010年7月7日,由时任省委常委、副省长、引汉济渭工程协调领导小组组长洪峰主持召开了移民安置动员大会,至此,引汉济渭工程移民安置工作全面展开。

领跑世界破难题

过去的十数年间,几乎所有参与过引汉济渭工程技术审查的专家都认为,工程建设将面临诸多世界级技术难题。对此,潘家铮院士曾如此评价:引汉济渭工程规模宏伟,难度极大,尤以穿秦岭洞为甚,虽然铁道部门已有成功前例,但输水工程较铁道隧洞更为复杂,对此不可掉以轻心。潜心研究秦岭的张国伟院士讲:引汉济渭穿越秦岭这一线,处在扬子版块和中朝版块的挤压线上,地质结构极为复杂。梁文灏院士讲:这项工程无论从规模和难度上都是世界级的。王梦恕院士殷切期望:要建成遗产工程、不要建成遗憾工程。王浩院士更是带领他的团队在对全球350多项调水工程资料进行仔细比对研究梳理后对其做了如下描述:隧道施工难度堪称世界之最。其中秦岭隧洞越岭段大埋深、难分割的引水隧洞长达40 km,即使采用TBM从两头施工,单向掘进距离为20 km,主洞加上施工支洞,通风距离超过23 km,而全球TBM施工的通风长度的最高纪录是16.2 km。秦岭隧洞的施工和通风设计将是一大严峻挑战。工程运行调度极为复杂。引汉济渭工程有两座调蓄水库——黄金峡水库、三河口水库,且正好位于秦岭南坡的暴雨集中区,防洪调度和水资源调度任务交叉耦合,保障关中用水过程,将是一个极为复杂的多参数、多约束、不确定求解问题。此外,15亿m3汉水进入关中后,区域内现状55亿m3的供水系统格局将面临重大调整,水资源的优化配置问题是工程效益能否充分发挥的关键。

“潘家铮院士曾如此评价:引汉济渭工程规模宏伟,难度极大,尤以穿秦岭洞为甚,虽然铁道部门已有成功前例,但输水工程较铁道隧洞更为复杂,对此不可掉以轻心。”

针对这些问题,专家们一致建议要提早进行创新性技术研究。为此,2010年1月28日,当时的建设方代表——陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室与中铁第一勘察设计研究院集团有限公司、西南交通大学签订了引汉济渭工程秦岭特长隧洞施工通风方案研究合同,启动了工程建设最为关键的技术难题研究工作。2010年4月与中国水利水电科学研究院共同拟定了工程控制测量、深埋超长隧洞设计及施工、水库枢纽工程设计与施工、泵站与电站设计及运行、水资源配置、工程运行调度和工程移民及相关风险研究等七项关键技术研究课题。

引汉济渭工程最关键的问题之一是秦岭隧洞能否顺利打通,而其决定性因素是用于秦岭岭脊段隧洞施工的硬岩掘进机,即大家常说的TBM能否正常发挥是关键中的关键,由于每台TBM设备需根据不同地质条件量身定做,所以对设备类型和参数的确定从一开始就成为重中之重。2009年7月15—16日,陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室与中铁第一勘察设计研究院集团有限公司共同组织召开了由张国伟、王梦恕、梁文灏院士及史玉新、刘培硕等设计大师参加的秦岭隧洞设计方案论证会,会议得出的基本结论是:岭脊段40 km隧洞采用两台开敞式TBM相向施工的方案是合理可行的,应进一步完善TBM在不良地质段施工的后配套设备、施工通风设备、皮带机出碴和有轨进料设备的选择。在随后不到两年的时间里,建设单位组织了十余次不同形式的会议就此进行专题研究,并在此基础上,于2011年5月,成立了由项目法人、设计单位、施工单位技术人员组成的秦岭隧洞TBM技术准备工作小组,目的是进一步论证TBM设备适应性问题,历时半年多,得出的结论是:秦岭岭南段应选用开敞式TBM施工,岭北段优先选用开敞式TBM施工。同时对TBM功能需求与参数要求、对工程施工招标、TBM设备采购、TBM设计制造、TBM施工、完工后TBM处置、供电系统、TBM运输道路等工作提出建议。从现在岭北TBM进场一年顺利掘进6 000 m的实践来看,这项工作成效是显著的,也是必需的。

目前,这些重大技术难题的破解在省引汉济渭办、引汉济渭建设有限公司都得到强力推进,其部分成果已经在工程中得到应用。随着研究的不断深入和实践上的应用总结完善,必将为确保引汉济渭工程的顺利实施提供重要支撑,也必将刷新世界深埋、超长隧洞的施工纪录,还将为我国其他类似工程积累宝贵经验,具有领跑世界工程建设的重要科学技术价值。

充满希望的三秦大地

2015年6月1日,一个熟悉的身影站在引汉济渭三河口枢纽工地上。他曾走遍了引汉济渭引水工程的每个工地,他曾沿着引汉济渭3号支洞深入到主洞视察,他就是曾在常务副省长岗位上兼任陕西省引汉济渭协调领导小组第一任组长的现任省委书记赵正永。此刻,他凝视着三河口水利枢纽工地,陷入深深的沉思。此刻,我想他正在未雨绸缪,思考着整个工程建设的未来:引汉济渭调水主体工程可以全面开工了,抓好过程中的环境保护至关重要,关中供水骨干管网也要尽快开工建设,供水工程的最后一公里和后续水源问题也该提上议事日程了;还有,水价改革要深化,关中地下水压采要再发力,资源补偿机制的建立要加快;以引汉济渭工程为依托,用总书记要求的系统思维,把关中乃至全省的山、水、林、田、湖、湿地作为一个整体深入研究,做好规划,以尽早实现水兴三秦、水润三秦、水美三秦。

引汉济渭,任重而道远!

——以陕西省引嘉入汉调水工程为例