最低工资制度的就业效应研究

——基于面板数据分析

兰 岚,金喜在,李盛基

(1.东北师范大学 马克思主义学院,吉林 长春 130024; 2.东北师范大学 商学院,吉林 长春 130117)

最低工资制度最早产生于19世纪末的新西兰和澳大利亚;随后,英法美等国家根据本国国情建立了相应的最低工资制度。国际劳工组织早在1982年通过了《制订最低工资确定办法公约》。我国于1994年以颁布国家法律的形式确立了最低工资保障制度。最低工资制度是政府维护和保障低收入者劳动权益的重要举措,但对于实施最低工资制度是否会降低我国企业的竞争力、是否加大了各行业失业率等问题,社会和学术界一直存在较大的分歧。因此,最低工资制度对不同行业的就业效应值得进一步探讨。

一、文献综述

近年来,最低工资制度对就业究竟产生何种影响一直是学者们争论不休的问题。对于最低工资制度对就业是否存在负效应,学者们至今尚未达成一致意见。对于最低工资的就业效应,国外学者主要有两种观点。一种观点认为,最低工资制度并不会增加失业率。Card[1](1992)以及Katz 和 Krueger[2](1992)通过实证分析,证明美国联邦政府提高最低工资标准之后并没有出现大量的失业人员,因此,最低工资标准的提高并不会增加失业。之后,Card和Krueger[3](1994)在最低工资以外决定雇佣的要因同质化前提下,在 1992年2月~12月对美国新泽西州和宾夕法尼亚州快餐店的地域间雇佣变化情况进行了比较分析,直接考察劳动力的需求变化情况。他们预期认为最低工资的提高会减少就业率。然而通过对提高最低工资的新泽西州快餐店的雇佣成长率与最低工资不变的宾夕法尼亚州快餐店雇佣成长率进行比较发现,最低工资从4.25美元提高到5.05美元的新泽西州快餐店的就业率从20.44%提高到21.03%,而最低工资保持 4.25美元不变的宾夕法尼亚州快餐店就业率从原来的23.33%下降到21.17%,由此得出最低工资水平的提高不但没有增加失业率,反而促进了就业。Agenor和Aizenman[4](1999)认为引入最低工资会刺激劳动者增加劳动供给,降低低工资劳动者怠工情绪,从而减少厂商的生产成本,降低工资支付额,实现总失业率减少。另一种观点则认为最低工资制度会增加失业率。Neumark和Wascher[5](2000)同样利用新泽西州和宾夕法尼亚州两地快餐店员工的工资单数据,重新审视了Card 和Krueger的研究,却得出截然不同的结论。他们发现最低工资的就业弹性处在-0.21~-0.22之间,最低工资对就业存在负效应。Bazen[6](1997)、Neumark和Wascher[5](2000)等认为,提高最低工资会提高企业的生产成本,从而减少雇佣劳动者的数量,因此,在劳动力市场中最低工资高于市场均衡工资会减少劳动力需求量,从而降低就业率。

综上所述,国外对最低工资制度的研究起步较早,关于最低工资对就业效应的研究非常丰富。由于我国实施最低工资制度的时间较短、起步较晚,这方面的研究也相对滞后。最低工资制度在不同的行业表现出什么样的就业效应?本文认为,最低工资制度实施后对劳动密集型行业与资本技术密集型行业就业的影响,需要从理论和实证两个方面进行分析。

二、最低工资制度对就业影响的理论分析

最低工资制度是保障劳动者最低生活水平和劳动供给的社会制度安排。本文从劳动经济学视角分析最低工资制度对劳动密集型行业和资本技术密集型行业的就业效应。

图1 最低工资制度对不同行业的就业效应

图1横轴为劳动者就业量,纵轴为工资水平,AD表示劳动力供给曲线, AS1代表资本或技术密集型行业的劳动力需求曲线,AS2代表劳动密集型行业的劳动力需求曲线,AS1斜率大于AS2斜率。劳动力供给曲线与劳动力需求曲线达到均衡时,相交于A点,即均衡就业量为Q0,工资水平为W0,这时整个社会实现充分就业。但是,在劳动供给曲线不变的条件下,当政府引入最低工资制度后,工资水平由原来的W0上升至Wm,劳动供给量为Q1。这时,劳动密集型行业的劳动力需求量由原来的Q0减少到Q2,而资本或技术密集型行业的劳动力需求量则减少至Q3。政府实施最低工资制度后,劳动密集型行业减少劳动力雇佣量为(Q1-Q2),而资本或技术密集型行业减少劳动力雇佣量为(Q1-Q3),由于(Q1-Q3)< (Q1-Q2),可以说明最低工资制度在不同的行业显示出不同的就业效应。由此可以得出结论,最低工资制度的引入在不同行业产生的就业效果并不相同。而最低工资制度在多大程度上影响就业量,则需要通过计量经济学方法进一步进行检验。

三、最低工资制度对就业影响的实证分析

(一)数据来源及变量定义

1.数据来源。本文所使用的最低工资数据来源于中国劳动网。由于西藏于2004年开始实施最低工资制度,因此,所收集的西藏的最低工资数据并不完整,缺少2003年的数据。国内生产总值、职工年平均工资水平(GZ)、行业就业量均来源于国家统计局发布的各年《中国统计年鉴》的数据。

2.变量定义。定义行业就业量(Q)时,本文采用国家统计局发布的按行业划分城镇单位就业人数为行业就业量指标,分别选取制造业、建筑业、计算机软件业、房地产业等。定义最低工资(MV)时,由于政府没有规定全国统一的最低工资标准,各省市、自治区根据当地经济发展情况制定了多个档位的最低工资标准,因此,为了便于研究,本文选取最高档位的最低工资标准。同时,为了减少变量的波动性,对于名义最低工资取对数。

(二)构建模型

一般情况下,影响就业量的因素有很多,但是,由于我们考察的是最低工资制度的就业效应,因此,本文主要考虑最低工资水平对就业效应的影响。为了便于研究最低工资对就业效应的影响,本文需要设定两个假设条件:

假设1.就业量受到MV的影响;

假设2.最低工资的上升会减少就业量。

在两个假设前提下构建回归模型。其模型表达式为:Qi=α+βMV

其中,i表示不同行业,i可以取1,2,3,4等,分别表示制造业、建筑业、计算机软件业、房地产业。

(三)最低工资效果的定量分析

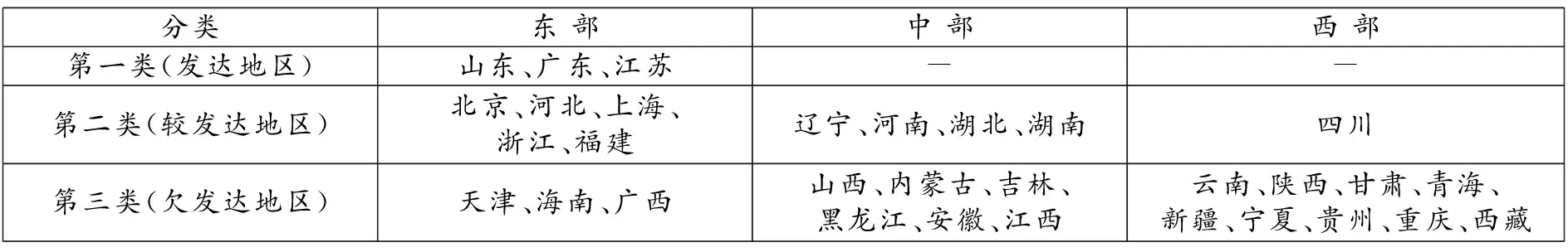

1.经济发展水平与各省份最低工资水平的聚类比较。本文采用2011年的GDP数据和最低工资水平数据,运用SPSS软件的系统聚类方法对各省市自治区进行聚类。结果如表1和表2所示。

表1 各省按经济发展水平的聚类结果

表2 各省按最低工资水平的聚类结果

2.各省份最低工资制度就业效应结果。由于我国各省市自治区最低工资数据收集具有局限性,因此,根据时间序列方法估计比较困难,而且很容易产生偏差。本文利用Eviews6.0软件以2003~2011年全国31个省市自治区面板数据估计方法进行分析。为了避免误差,运用Commom root-Levin,Lin,Chu检验方法对估计变量进行单位根检验,验证变量是否平稳。

表3 变量的Commom root-Levin,Lin,Chu检验

如表3所示,对各变量进行Commom root-Levin,Lin,Chu检验结果发现,伴随概率P值小于0.01水平,因此,各变量均拒绝存在单位根的原假设。因此,可以认定变量不存在单位根且具有平稳性。检验变量的平稳性之后,要选择合适的模型估计。本文根据随机效应模型估计结果,计算Hausman检验的统计量分别为533.48、165.68、167.36、178.22,伴随概率均为0。因此可以认为拒绝随机效应与固定效应不存在系统差异的原假设,可以建立固定效应模型进行估计。

表4 发达地区最低工资制度的就业效果

注:表内各变量的系数中,括号内的数值表示t统计量,“***”表示0.01水平下显著,“**”表示0.05水平下显著,“*”表示0.1水平下显著。

表5 较发达地区最低工资制度的就业效果

注:表内各变量的系数中,括号内的数值表示t统计量,“***”表示0.01水平下显著,“**”表示0.05水平下显著,“*”表示0.1水平下显著。

表6 欠发达地区最低工资制度的就业效果

注:表内各变量的系数中,括号内的数值表示t统计量,“***”表示0.01水平下的显著,“**”表示0.05水平下的显著,“*”表示0.1水平下显著。

表4显示,对于发达地区来说,总体上各省各行业的最低工资与就业量均呈现出负相关关系。具体来说,在制造业和建筑业两个行业中,江苏、山东、广东三省的最低工资制度与就业量呈现显著的负相关。说明在发达地区,这两个行业最低工资的提高显著地减少了就业量水平;另一方面也可以看出其最低工资标准制定得过高,已经影响到劳动力的供给量。而在计算机软件业和房地产业两行业,江苏省的回归系数均为显著负值,山东省的回归结果均不显著,广东省仅房地产行业的结果显著,说明山东在两个行业以及广东在房地产业中的最低工资标准相对较低。

表5显示,对于较发达地区来说,除上海、浙江、福建三个地区的制造业和建筑业两个行业的最低工资与就业量呈显著的负相关外,其余地区各行业的回归结果均不很明显,但总体上都呈较大的负相关。这表明较发达地区各行业的最低工资水平都相对较低,因此对就业量的影响不明显。

表6显示,对于欠发达地区来说,广西、江西、云南、四川四个地区的最低工资水平对各个行业的就业量均有显著的负效应,说明在这四个地区中最低工资水平的提高会导致就业量显著下降。而在欠发达地区的其他各省份中,最低工资水平对就业量的影响在各个行业的显著性不尽相同,但总体上基本呈现负向影响。值得注意的是,有个别省份一些行业(制造业和建筑业)的最低工资标准与就业量呈现出正相关关系,有的甚至是显著正相关,说明其行业最低工资标准制定得过低,损害了劳动者的就业积极性,应适当提高其最低工资水平。

四、结论和建议

(一)研究结论

本文在两个假设条件下构建了最低工资与就业量的关系模型,通过固定效应模型估计分析最低工资标准对就业量的影响。通过定量分析得出以下结论:

第一,从各省市自治区来看,不论是发达地区、较发达地区还是欠发达地区,其最低工资标准与就业量在各个行业都基本呈现出负相关关系,但显著性有所差异。总体上看,最低工资水平的上升使得就业量呈现下降趋势。

第二,相对于较发达地区和欠发达地区来说,发达地区的最低工资水平在各个行业对就业量的影响都呈现较明显的负影响,说明发达地区最低工资水平对就业量的影响更大,这也说明发达地区相较于其他两类地区,其最低工资制定得相对较高,且更加合理。总体上看,较发达地区和欠发达地区应适当提高其最低工资标准。

第三,从行业角度来看,不同行业的就业量受最低工资的影响不尽相同。发达地区和较发达地区的最低工资水平对制造业和建筑业两个行业就业量的影响效果相对更明显,而欠发达地区计算机软件业和房地产业两个行业的最低工资水平对就业量的影响相对更加显著。这说明不同地区和不同行业的最低工资标准在合理性方面各有偏重。

(二)政策建议

第一,提高立法层次,统一最低工资标准的内涵。政府应尽快将保障劳动者生存权益的最低工资制度纳入宪法中,制定《最低工资法》及相关的违法处罚制度。同时,鉴于各省市关于最低工资标准的内涵有所不同,因此,政府应统一规定最低工资标准包含职工社会保险费和住房公积金,以确保劳动者及其家庭的基本生活。

第二,统一最低工资调整时间,完善监督管理机制。目前我国各省市地方政府每两年要调整一次最低工资,但是并没有规定具体的调整时间,致使最低工资的调整时间比较混乱;同是一个省份的市级政府之间的调整时间也不尽相同。为了更好地落实最低工资标准,有必要统一各省市政府的最低工资调整时间。同时,应当对最低工资制度的实施过程及其落实情况进行定期检查,严厉查处以各种名义压低最低工资等违法违规行为,并加强群众监督。

第三,提高工会覆盖率,强化工会的职能作用。2010年我国工会的覆盖率为50.9%,主要集中在国有企业和集体经济单位,而在民营企业、外商独资及合资企业等所占比重较小,造成受雇于这类企业的劳动者缺乏工会的保护。因此,应大力提高民营企业、外商独资及合资企业等非公经济成分中的工会覆盖率,大力发展工资协商制度,强化工会的作用,建立工会与经营管理者公平谈判的体制机制,以充分保障劳动者的合法利益。

[1]David,Card.Using Regional Variation in Wages to Measure the Effects of the Federal Minimum Wage[J].Industrial Labor Relations Review,1992,(46):22-37.

[2]Katz, Lawrence,Alan Krueger.The Effect of the Minimum Wage on the Fast-food Industry[J].Industrial Relations Review,1992,(46):6-21.

[3]David Card,Alan B. Krueger.Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-food Industry in New Jersey and Pennsylvania[J].The American Economic Review,1994,84(4):772-793.

[4]Agenor P R,Aizenman J.Macroeconomic Adjustment with Segmented Labor Markets[J].Journal of Development Economics,1999,58(2):277-296.

[5]Neumark D, Wascher W. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment[J]. American Economic Review, 2000: 1362-1396.

[6]Bazen S.,Skourias N..Is There a Negative Effect of Minimum Wages on Youth Employment in France[J]. European Economic Review,1997,41:723-732.