颈性眩晕患者的X线及脑干听觉诱发电位特征

杨继文,龚树辉,秦春,白慧敏,高珊,张丹

颈性眩晕是因颈椎退行性改变或外伤使颈椎内外平衡失调而引起的以眩晕为主要症状的临床综合征。本研究对238名颈性眩晕患者的颈椎X线表现及脑干脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potential,BAEP)进行了分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2012年1月~2013年6月在我科就诊的符合颈性眩晕诊断标准的238例患者作为观察组[1],其中男56例,女182例;年龄(46.31±5.64)岁;随机选择到我院体检的40例健康体检者为对照组,其中男10例,女30例;年龄(46.95±5.75)岁。2组一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法 ①对患者进行颈椎张口位、侧位及功能位X片检查[2]。颈椎不稳判定标准为:在功能位X片上,椎体水平位移>3.5mm,或椎体角度位移>11°;寰枢关节不稳:寰齿前间距>3mm,或伴寰齿两侧间距不对称。②对观察组中156例单节段不稳定的患者进行2项颈椎运动负荷试验[3]:颈椎旋颈试验,患者端坐,患者连续进行所能达到的颈椎最大程度的旋转运动10次(频率为每秒1次);颈椎屈伸试验,嘱其连续进行所能达到的颈椎最大程度的屈伸运动10次(频率每秒1次),出现眩晕症状为阳性。③对2组进行BAEP检查: 在安静检测室内,20~25℃恒定室温下,受试者取仰卧位,采用丹麦CANTATA型诱发电位仪,将记录电极置于头顶正中,参考电极置于同侧耳垂,地线电极置于前额,皮肤电极<5Ω。听觉刺激为短声刺激,刺激强度为90db,频率为10Hz。测量I、III、V各波的潜伏期(Peak Latency,PL)、I~III、III~V、I~V波的峰间期(Interpeak Latency,IPL)。

2 结果

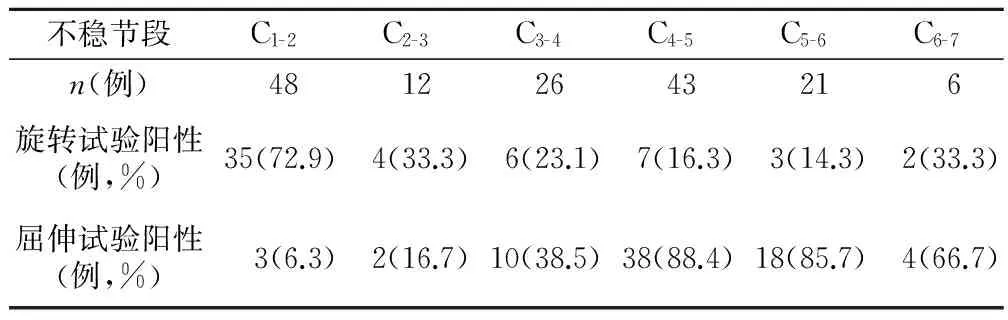

观察组238例中有206例表现颈椎不稳,占总数的86.6%,其中1个节段不稳定的有156例,2个节段不稳34例,3个节段不稳16例,无颈椎不稳为32例。对156例单节段不稳的患者进行颈椎运动负荷试验发现:颈椎旋转试验阳性多见于寰枢关节(C1-2)不稳;颈椎屈伸试验阳性多见于C4-6不稳,见表1。

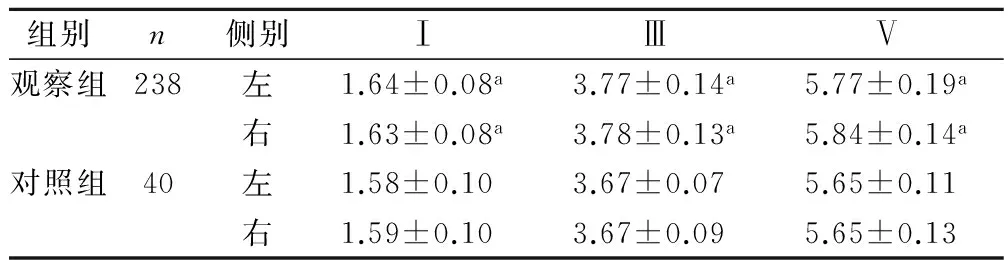

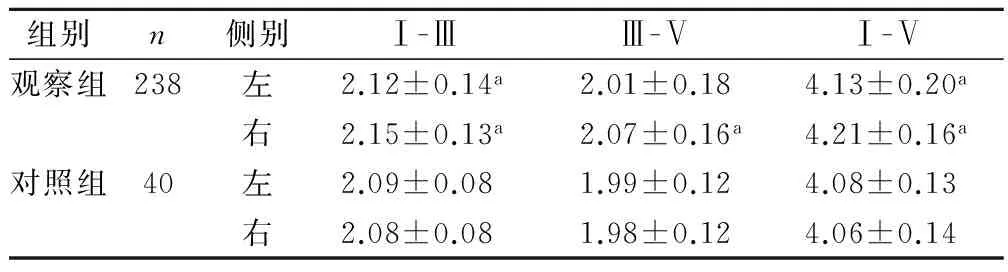

BAEP检查结果显示,观察组的各波PL明显高对照组(P<0.01);除左侧Ⅲ-Ⅴ波的IPL外,观察组的各波的IPL明显高对照组(P<0.05)。见表2,3。

表1 单节段不稳与颈椎负荷试验阳性的关系

不稳节段C1-2C2-3C3-4C4-5C5-6C6-7n(例)48122643216旋转试验阳性(例,%)35(72.9)4(33.3)6(23.1)7(16.3)3(14.3)2(33.3)屈伸试验阳性(例,%)3(6.3)2(16.7)10(38.5)38(88.4)18(85.7)4(66.7)

组别n侧别ⅠⅢⅤ观察组238左1.64±0.08a3.77±0.14a5.77±0.19a右1.63±0.08a3.78±0.13a5.84±0.14a对照组40左1.58±0.103.67±0.075.65±0.11右1.59±0.103.67±0.095.65±0.13

与对照组比较,aP<0.01

组别n侧别Ⅰ-ⅢⅢ-ⅤⅠ-Ⅴ观察组238左2.12±0.14a2.01±0.184.13±0.20a右2.15±0.13a2.07±0.16a4.21±0.16a对照组40左2.09±0.081.99±0.124.08±0.13右2.08±0.081.98±0.124.06±0.14

与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

Willis环的变异影响脑的供血[4]。颈性眩晕的发生可能由于颈椎的不稳、变形、增生或退变等原因压迫椎动脉,且Willis环的变异不能代偿,而引起后循环的缺血;另一种情况是颈椎的不稳定刺激交感神经系统,引起前、后循环血管痉挛,即使Willis环完整,也不能代偿,而出现脑缺血。当然,颈部血管粥样硬化及血流变化也可能是颈性眩晕的发病原因[5]。

本研究发现颈性眩晕患者X线主要表现颈椎不稳,由此推测颈椎不稳是导致颈性眩晕的发病机制之一,这与Machaly等[6]的研究结果相同,即颈椎不稳造成颈椎过度运动时刺激椎动脉,引起椎动脉痉挛、出现脑供血不足。李中实等[2]认为颈椎运动负荷试验可作为诊断颈性眩晕的参考指标。本研究观察颈椎旋转与屈伸对诱发眩晕与颈椎不稳节段的关系。颈部旋转诱发眩晕多由于寰枢关节不稳;颈椎屈伸诱发眩晕多由于C4-6排列不稳引起所致。表明颈椎运动负荷试验加重了颈椎的不稳,出现了临床症状,所以认为颈椎不稳是导致颈性眩晕主要原因。有学者认为颈性眩晕主要由上颈段颈椎错位引起,尤其是由寰枢关节的紊乱引起的颈性眩晕更多见[7],我们认为下颈椎不稳在颈性眩晕中同样多见。

一般认为BAEP的Ⅰ波、Ⅲ波、Ⅴ波分别反映听神经近端、脑桥的上橄榄核、中脑下丘核的变化,BAEP的Ⅰ-Ⅲ波IPL表示外周听神经至低位脑干的传导时间,可反映听神经及桥脑下端的病变,Ⅲ-Ⅴ波IPL反映脑桥上方与中脑部分的传导时间,反映桥脑中上部的病变。I-V波IPL代表外周听神经至整个脑干中枢传导时间[8]。BAEP能灵敏地检测出后循环缺血患者的神经电生理异常,其异常程度可部分反应病情的严重程度[8]。本研究结果发现观察组的各波PL明显高于对照组;除左侧Ⅲ-Ⅴ波的IPL外,观察组的各波的IPL明显高于对照组。表明BAEP在颈性眩晕发病中变化显著,为临床诊断颈性眩晕提供依据。

基于以上的结论,我们认为颈椎不稳直接压迫椎动脉,或者通过刺激颈椎周围的交感神经,引起椎动脉痉挛,导致以后循环的缺血,出现了颈性眩晕。而X线上表现的颈椎不稳及BAEP的敏感表现,是颈性眩晕在影像上和在电生理上的不同表现形式,这两种表现都对颈性眩晕的诊断具有重要的作用,值得在临床上推广。当然颈性眩晕患者的X线片也可以没有不稳定表现,BAEP也可以表现正常;或者正常人中可以出现颈椎不稳的X线表现及异常的BAEP。所以不能单独以不稳定或异常的BAEP诊断颈性眩晕,需要结合症状、体征、治疗反应综合诊断。在今后的研究中还需进一步通过经颅多普勒、或颈椎MRA观察颈椎不稳对椎动脉的影响,更好地证明以上结论。

[1] 孙宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472-476.

[2] 邹军, 王与荣. 颈椎不稳的研究现状[J].医学研究生学报, 2001, 14(4): 347-349.

[3] 李中实, 石东平, 刘成刚, 等. 颈椎运动负荷试验对颈性眩晕的诊断意义[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2004,14(10): 584-586.

[4] 陈立芳,王龙胜,郑穗生,等. Willis环变异与脑血管疾病关系的CTA研究[J]. 安徽医学, 2012, 33(7): 878.

[5] 贺永雄,刘斌,李昊昌.颈部血管病变及血流变化在颈性眩晕诊断中的意义[J]. 内蒙古医学杂志, 2013, 45(2):147-151.

[6] Machaly SA, Senna MK, Sadek AG. Vertigo is associated with advanced degenerative changes in patients with cervical spondylosis[J]. Clin Rheumatol, 2011, 30(12):1527-1534.

[7] 范志勇, 王卫强, 钟荣芳, 等. 寰枢关节错缝所致颈性眩晕的诊断及手法治疗[J]. 颈腰痛杂志, 2012, 33(5): 367-367.

[8] 樊杰, 陈纯. 后循环缺血患者的听觉诱发电位变化[J]. 黑龙江医学, 2012, 36(8): 564-564.