论学生发展在班级生活中的实现

——基于中国学生与班级同学关系的视角

李 家 成

(华东师范大学 a.基础教育改革与发展研究所,b.教育学系,上海200062)

论学生发展在班级生活中的实现

——基于中国学生与班级同学关系的视角

李 家 成

(华东师范大学 a.基础教育改革与发展研究所,b.教育学系,上海200062)

人的发展在关系中实现。学生在班级生活中创生着丰富的关系,同班同学关系是其中最基本的关系之一,这一同学关系对学生具有重要的生命意义和教育价值,它孕育着学生间兄弟姐妹般的关系、平等共存的关系、共同创造的关系和相互学习的关系。

学生发展;同学;关系;班级生活;育人价值

人的生存与发展离不开“关系”,“个人的正常生命活动不仅要求与环境交流信息,而且要求同环境建立某种有情感意义的关系”[1]367。而且,人的生命活动是人与世界交互作用的过程,一定会生成多样的关系;关系本身的建立、发展、变化,也就意味着人的生命活动本身的变化与发展。

学生在班级日常生活中建立着与物理环境、社会组织与文化等多层次的关系,建立着与物、与事、与人的多类型关系。关系的质量,就体现着学生发展的状态;关系的发展,就意味着学生的发展。即便是从自我意识发展的意义上说,“儿童活动领域的分化,‘关系人’(父母、幼儿园保育员、学校教师、同龄人)数量的增加,必然使别人观察他的角度、侧面也随之增多,从而必然产生一些矛盾和冲突,这些矛盾和冲突促进着儿童的自主意识发展,并且使他由依赖‘外部’评价转而仰赖自我评价”[1]283。

关系具有孕育学生发展的意义。本文集中关注学生与同班同学之间的交往关系。这一关系是中国学生班级日常生活中最基本的关系形态之一;且相对于师生关系而言,无论就时间的持续性、交往的密切性,还是就内容的丰富性来说,都达到了“最高级”;即便教师不在场,这一关系都保持在场状态。这一关系的形成与发展,具有直接生成学生的生存形态与发展内涵的可能性。

在当下的实践中,同样可能存在同学之间的精神欺侮与行为暴力,存在不同学生群体间的相互排斥,也有着班级内部等级制的存在。任何一种关系的存在,都具有多样性;而正是对关系的自觉,促成着关系的生成性与生命力的激发。

本文论述的,就是基于中国学生班级生活的特殊性[2]而呈现出来的发展可能性。

一 同班同学关系成就学生间兄弟姐妹般的情谊

在复杂性极度增强的社会,随着社会的碎片化,人际关系的冷漠就意味着一种消耗力、杀伤力。有思想家从所有人共同存在于“地球-母亲”的意义上,倡导一种“兄弟情义”,以维护人的存在尊严。在他们看来,“学生必须获得一种人性的欣赏,以建立起同伴关系和兄弟情义,领悟我们共有的同一性和相互之间的差异性,理解上述同一性和差异性的复杂性,而非将之简化为单一而消极的图景”[3]51。

这在以独生子女为主体的中国背景下,尤具现实意义。班级生活的群体性,或同辈群体的共同生活,极不同于家庭生活状态。无论是对于学生社会性的培养,还是个性的发展,同辈群体的共同生活本身就充满意义。在这一意义上,“班级”就是一个家,延续着中国的传统文化,充满着相互间的关爱与支持。长达五年或六年的共同生活经历,形成的兄弟姐妹之情谊,将是个体学生生活于这个世界上的重要精神力量。

上述关系是如何建立起来的?从第一天学生进入班级开始,或转入新的班级开始,学生之间的交往就建立起来。尤其是在小学和初中阶段,学生几乎所有的在校时间都生活在共同空间中,与共同的师生交往,从事共同的学习与活动。自初中开始,同辈群体间的相互影响力更加凸显,无论从心理发展,还是社会性发育的意义上,都到了非常关键的交往时期。这一类似于家庭生活的时空结构,为兄弟姐妹关系的建立直接提供了前提。

这一群体由同一年龄段的不同学生构成,这又具有了不同于家庭中的兄弟姐妹关系的意义,这样的同辈群体交往关系在家庭生活中几乎不存在。同年龄群体的学生有着更相似的发展水平,和类似的生活经验;这为共同的存在、创造和学习提供了直接的资源。

这一交往关系的建立,渗透于班级日常生活的所有内容领域。从物理性班级空间中的接触,到合作参与班级生活的策划、实施与反思重建,都充满着同伴交往的可能。这一关系形态也就与学生的自主实践实现了沟通,相互生成着。

如果说,共同生活在一个空间中,为同学关系的建立和发展提供了直接的前提,那么,中国传统文化对于群体生活的关注,对于班级作为学生成长之“家”的理解,尤其是教师的教育介入,促成着这一同学关系的真正建立、发展与深化。中国的班主任非常熟悉于处理同学间的矛盾关系,例如同桌之间的摩擦,好朋友之间的闹别扭,同伴之间的嫉妒等等。中国教师无论是从传统文化,还是从教育视角出发,都会努力促成同学之间的相关关爱;更何况这一关心、友爱、互助、感恩的教育,一直是班级主题教育的重要构成。

同学之间的兄弟姐妹关系,虽不是血缘关系,但确是真实的精神存在。它不仅直接彰显着学生当下的生活质量,而且将延续到个体生命的历程之中,与个体生命融为一体。

二 同班同学关系成就学生间的平等共存

同学关系不仅仅存在于情感层面,而且存在于具体的生活内容之中。班级日常生活有着丰富的内容维度,需要每一个个体独立自主地投入其中,承担个体的责任,与其他独立个体平等相待。

每个人的能力、态度、综合素养肯定是有差异的。班级生活中的同学关系可以是一种平等合作的关系,而不是功利主义驱使下的个人主义。有学者指出:“一个人与‘他人’的关系应是一种主观上的平等,我们对双方不同但平等人性的相互承认,使得人之间无条件的宽容,和把丰富自己人性的‘他人’视为内在馈赠并加以赞赏成为可能。”[4]因此,这一关系的建立,就是丰富人性、发展学生的过程。班级生活中需要更多的尊重乃至于敬畏,需要更多的平等和接纳,需要更多的共同存在。

这一关系的形成,既可以从对人的善良、平等之心的唤醒与培养开始,也可以从因本性之蒙蔽而产生的偏差与迷误的矫正开始。民主的教育渗透在班级日常生活中,并进而影响学生之后的行为。有学者就曾强调,公民素养是在儿童、年轻人和成人每天日常生活的过程与实践中、并通过这一过程和实践而学习到的[5]1。

就积极力量的开发而言,要珍视、欣赏源自学生的朴素的平等观,唤醒学生的自我意识与他人意识,教育学生视他人与自我为平等的一员;要进一步帮助每个同学发现他人的独特与丰富,尊重他人的人格与权利,在交往中建立“你”与“我”的意识。

就矫正的角度看,困难与障碍往往从不能“平等相待”开始。其一是成绩的差异。鉴于中国学校教育中依旧存在着的学业竞争,因各种原因获得好成绩的同学,往往会更容易获得积极的反馈和更多的发展资源;不良的教育,很可能会加剧新的竞争。其二是能力的差异,在领导力、策划力、表达力、问题解决力等方面,学生间也会存在发展水平的差异;不良的教育,往往会在义务教育阶段就加剧了这一差异,尤其是使得弱势学生获得更少的发展资源。其三是各类自然与社会条件的差异,包括个子的高矮、容貌的差异,甚至到青春期阶段变声的出现,都会形成学生间的差异,进而形成各类心理和群体歧视等。尽管差异永远存在,但学生之间不应存在歧视、甚至欺压。每一个体都是人性与人权意义上平等的个体,都是班级生活中权利与责任的拥有者。因此,从组建班级的第一天起,就有必要形成学生的平等意识,在义务教育阶段奠定民主的基础。

具体到平等共存关系的建立,也至少需要从两方面入手。一方面是在基本生活内容的享用方面,更需要保持底线的公平。以小干部制度为例,作为班级生活中的发展资源,每一个体都有权利体验这一岗位,并在这一岗位上得到锻炼。这不存在教育的“施舍”问题,而是每个个体的发展权利问题。另一方面是在班级文化的倡导上,要弘扬积极、健康的交往关系,让平等的意识渗透到日常生活中,尊重每个个体的存在,敬畏每个个体的权利与责任。通过典型案例的开发,通过日常的语言系统,通过精神文化的凝聚,都可以促成学生这一关系的形成。

在学生未来的社会生活乃至终身发展的意义上说,义务教育阶段的班级日常生活是提前的准备,更是真实的生活。无论从哪一角度来理解,这都具有不可扭转的奠基性。因此,形成平等相处的同学关系,具有直接的个体发展价值、终身发展的价值和社会意义。

三 同班同学关系成就学生间的共同创造

班级生活本是一个动态发展着的系统,有着天然的创造空间;学生就是班级生活的需要者、创造者和享用者。从平等的共存,走向共同的创造,是第三类需要发展的同学关系。

前文中提到的个体差异,有可能会妨碍平等相处关系的建立;形成新的立场后,学生的差异、每个学生的独特性,或学生群体的丰富性,就成为了财富。个体的原有基础、兴趣爱好、能力倾向都可能有差异,由此而形成多元的交互作用。一旦相关机制形成,就能形成多元丰富的局面。由策划和创意出发,再通过所有学生的共同努力,完全可能创造出班级生活中的新物质、新制度、新组织、新文化。这一共同创造的关系,内涵着以下几个要点。

一是创造性的体悟与培养。生活可以充满着动能,表现为不断的新奇性。相对于稳定与重复而言,学生的班级生活往往充满着各类偶然、意外、新奇。试想,当任何一个孩子带着一个新的信息、新的创意、新的行动介入到班级日常生活中时,对于群体而言,就是打破重复与稳定的新的可能性,就意味着创造空间的打开。在相关专家看来,“什么是创造性?它可以指人,过程,空间,或产物。无论是天才还是孩童,你都能在他们身上发现创造性”[6]xiii。无限丰富的班级日常生活,为创造性的显现与发展提供了丰饶的基础。在教育立场下,班级日常生活本身就是学生创造而出的。在此过程中,学生将能体悟到因相互的合作而形成的创造性,并珍惜、培养着这一创造性。

二是共同利益的存在与创生。新生的事物不一定就是学生群体所需要的,更非为所有学生所能接受的。群体形成的创造是一种基于学生共同利益的创造。这其中,既有普遍意义上对于所有个体都有意义的利益生成,也可能会有不同利益之间的取舍、协调与妥协。但不管怎样,学生群体的合作,将使得学生学会尊重、体验和不断创生学生间的共同利益,由此而体验到民主生活的真正内涵。

三是共同创造之能力的发展。学生之间的共同合作不断创生新的基础、平台、资源和利益需要;这一过程对学生是有能力要求的,也同时提供了发展的资源。共同合作的能力,涉及高质量地表达与交流、问题解决、践行、反思等多种能力。同学间共同创造的关系,是建立在相关能力发展的基础之上的。反之,这一关系的建立过程,也就是学生能力发展的过程。

四是共同创造之新习惯的养成。学生每一天都共同生活在一起,创生着属于自己的班级生活。这极其有利于新习惯的养成。杜威曾指出:“习惯有两种形式,一是习以为常的形式,就是有机体的活动和环境取得全面的、持久的平衡;另一种形式是主动地调整自己的活动,借以应付新的情况的能力。前一种习惯提供生长的背景;后一种习惯构成继续不断的生成。主动的习惯包含思维、发明和使自己的能力应用于新的目的的首创精神。这种主动的习惯和以阻碍生长为标志的墨守成规相反。”[7]61通过共同地创造经验而不断形成的习惯,建立起了稳定性、日常性基础上的生长、发展、创造的力量,将进一步保障学生当下与终身的发展。

五是民主的生活方式的形成。杜威曾有对“民主”的经典表达:“民主主义不仅是一种政府的形式,它首先是一种联合生活的方式,是一种共同交流经验的方式。人们参与一种有共同利益的事,每个人必须使自己的行动参照别人的行动,必须考虑别人的行动,使自己的行动有意义和有方向,这样的人在空间上大量地扩大范围,就等于打破阶级、种族和国家之间的屏障,这些屏障过去使人们看不到他们活动的全部意义。”[7]97这已经点明民主作为一种生活方式对于个体与群体的普遍价值。在后期,杜威进一步阐述“民主”的内涵为:“相互的尊重,相互的容忍,给与取,经验的累积,是最终唯一的方法;借助这一方法,人类才能够成功开展这个所有人都参与其中的、人类最伟大的实验。”[8]370学生在班级生活中,每一天都在体验、创生、更新着“相互的尊重,相互的容忍,给与取,经验的累积”。从这一视角出发,学生共同创造班级日常生活的过程,就是形成一种民主的生活方式的过程。

四 同班同学关系成就学生间的相互学习

当群体的关系建立与发展起来,对于个体而言最重要的学习关系就可能建立起来。前述关系中的情谊、平等、创造,将使每一个体呈现其个性的内在丰富性和在群体中的不可缺失性。此时,每一个体都需要并可能向他人学习。

学校教育的本意在于更高质量、有意识地促进人的发展;而发展的实现,最为核心也是最高贵的力量,只能是人的学习。有学者指出:“学生的学业成绩和社会适应性是相互交织的,而同伴以重要的方式影响着这二者。”[9]2就其实现机制而言,会通过诸如“交流目标与预期表现”,“提供具体帮助”,“提供精神支持”和“提供安全的环境”等实现[10]86-87。 这一类型的合作学习,是众多学者和教师意识到的特征。如有学者强调:“学习环境就是建立在学习的社会性基础之上,并事实上在鼓励着良性组织起来的合作学习。”[11]15甚至脑科学的研究也承认:“社会因素能够影响人的脑,直接影响其最佳的学习能力。积极的社会因素对人的生理和行为具有重要的影响,人们对这一观点已经达成共识。”[12]58

就我们的研究而言,学生的学习还不仅仅止于学业和社会适应性,而是与综合素质的整体提升有关,其机制是一种日常生活中的学习[13]。

学生在班级日常生活中的学习“先于”学校课程中的学习,这既是时间意义上的先后之分,也是性质意义上的本末之分。而且,就各类课程、学科学习而言,其最终目的依旧是服务于人的生存与发展,其价值实现必须回归日常生活。因此,没必要割裂这两类学习的关系。从终身教育与学习化社会建设的意义看,对学生学习能力的最大挑战还不在学科学习中,而恰恰是在日常生活中,在日常生活中是否能够充分地发展学习的意识与能力?是否能够随时、随地、自主地开展学习?而在共同的生活过程中,学生首先要实现的就是向同班同学学习。

这一学习关系建立的基础,依然是每个人的独特性、丰富性、发展性——每位个体所富有的生命气息,包含其全部的知识储备、能力发展、气质与性格、情感与道德、为人处事之方式、生活方式与思维方式,更有其所联系着的全部世界。学习的条件存在于班级日常生活之中。

这一学习关系具体表现在日常的交往中,随时随地发生着的个体间或群体间的正式与非正式的互动;表现在各类正式组织的活动中,学生在合作中、在问题解决中相互学习;在专题的教育中,由教师与学生领袖引导,聚焦相互学习主题,形成榜样学习的具体形态;更在终身发展中,中小学阶段的生活积淀在生命之中,随时随地会被反刍、提炼、再形成。因此,学生间的学习关系直接促成学生作为整体的人的发展,且没有激烈的竞争压力和严苛的考核制度,因此更能渗入到生命之中,融为生命的一部分。

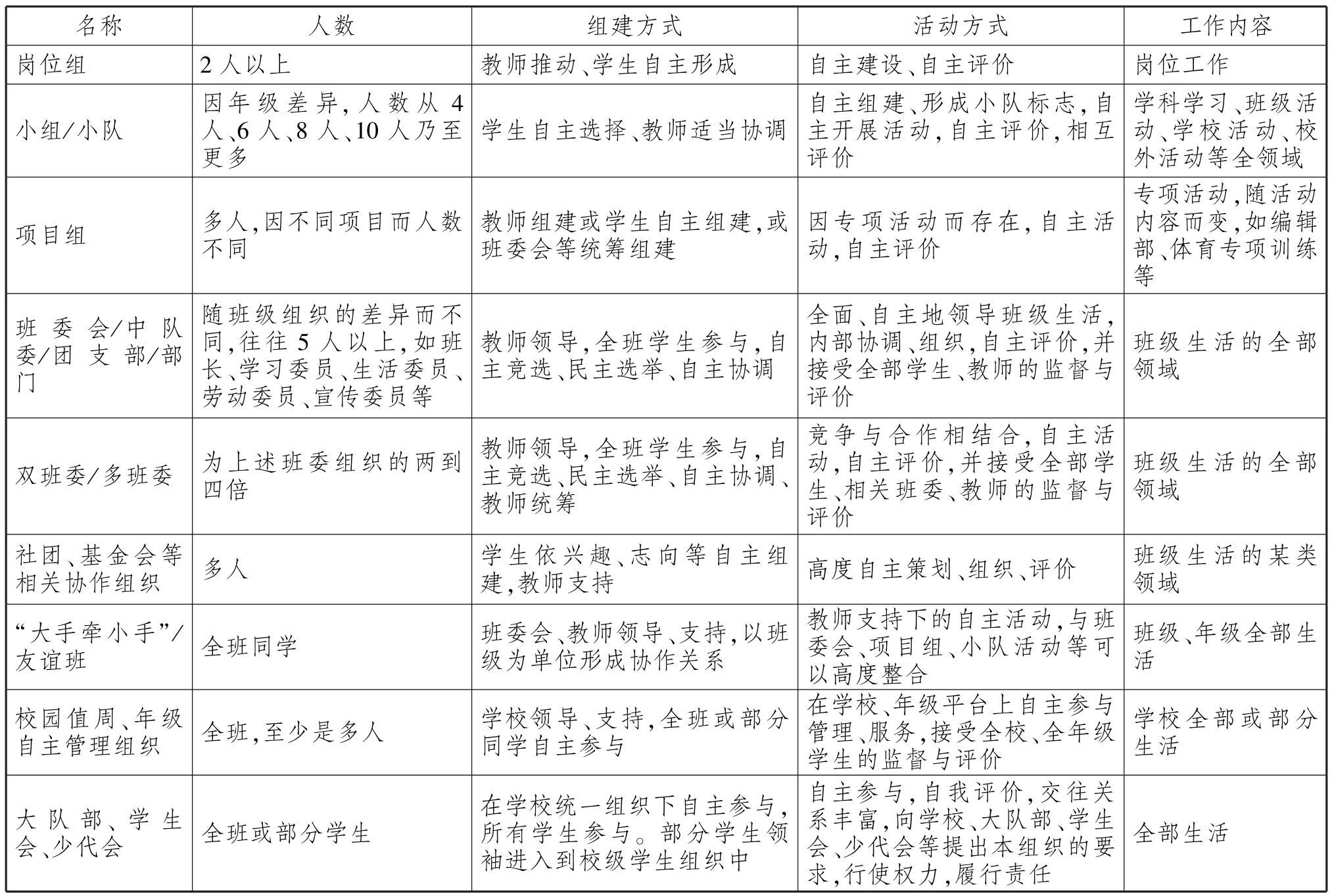

仅以学生在班级生活中可能形成的各类正式学生组织为例进行研究。下表是本文作者所参与的“新基础教育”研究中由学生创生而出的各类学生组织形态。它们源自学生,往往是学生实践的具体产物;形成之后又转化为学生发展的新平台。这些组织充满着动能与创造,为学生的体验学习、合作学习、榜样学习提供了丰富的可能性。

总之,对于学生而言,同班同学的关系充满着生命的内涵和教育的价值。中国教育工作者和研究者有责任让每一个中国学生享受这份生命的礼物。

表1.同班同学组建和共同参与的学生组织类型

[1]〔苏〕科恩.自我论[M].佟景韩等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1986.

[2]LI Jia-cheng.Locker vs.Classroom:Everyday Life Based Leadership and Policy in the US and China[J].US-China Education Review B,2014,(6):368-380.

[3]HESSEL S,MORIN E.The Path to Hope[M].New York:Other Press,2012.

[4]迈克·翁耶布奇·埃泽.有你,故有我[J].信使,2011,(4):10-13.

[5]BIESTA G.Learning Democracy in School and Society:Education,Lifelong Learning and the Politics of Citizenship[M].Rotterdam:Sense Publishers,2011.

[6]KAUFMAN J C,STERNBERG R J.The Cambridge Handbook of Creativity[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010.

[7]〔美〕杜威.民主主义与教育[M].第2版.王承绪译.北京:人民教育出版社,2001.

[8]DEWEY J.Education Today[M].New York:G.P.Putnam’s Sons,1940.

[9]RYAN A.An Introduction[C]//RYAN A,LADD G.Peer Relationships and Adjustment at School.Charlotte:Information Age Publishing,2012.

[10]WENTZEL K,DONLAN A,MORRISON D.Peer Relationships and Social Motivational Processes[C]//RYAN A,LADD G.Peer Relationships and Adjustment at School.Charlotte:Information Age Publishing,2012.

[11]DUMONT H,ISTANCE D,BENAVIDES F.The Nature of Learning:Using Research to Inspire Practice[M].Paris:OECD Publishing,2010.

[12]经济合作与发展组织.理解脑:新的学习科学的诞生[M].周加仙等译.北京:教育科学出版社,2010.

[13]李家成,陈静.在班级日常生活中学会学习[J].中国德育,2013,(22):14-18.

[责任编辑:罗银科]

G455

A

1000-5315(2015)01-0089-05

2014-09-20

教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所重大项目“义务教育阶段学生班级日常生活重建与学生发展研究”(11JJD880013);上海市哲学社会科学规划教育学课题“学生在班级生活中是如何学习的:基于中国班级建设实践与学习科学发展”(A1306);上海市2013年度“曙光计划”项目“中小学生领导力发展与学生组织建设研究”(13SG27)。

李家成(1973—),男,安徽六安人,教育学博士,华东师范大学基础教育改革与发展研究所研究员、教育学系教授、博士生导师,研究方向为学生发展、学校变革、家校合作等。