李志国:向自然的致敬

朱一南

李志国的家门口有一个花鸟鱼虫市场。闲来无事去市场溜达溜达,成为他这么多年来的一个生活习惯。

有一天,李志国在市场里随意转转,正好看到一个老板把几只死鸟随便丢在外面。这个市场每天都会有大量的鸟、鱼、昆虫等动物死去,然后被摊主随意扔掉。可市场里这司空见惯的场景深深地触动了李志国。

“活着的时候,我们喜欢这些小生命,但死了你就这么简单地把它处理了,是不是有点过分。”回去的路上李志国的脑海里浮现了更多命题,他觉得这种对生命的漠视让他想到当下国人的人性问题,于是产生以摄影的形式再现那些逝去的生命,用画面更长久地延续生命的想法。

就这样,李志国开始着手创作《众生》系列。

造一台“超级大画幅相机”

为了拍摄这组作品,李志国打算好好打造一台大画幅相机

李志国这一干便是大手笔。拍照之前,他自己先造了一台20×24英寸的“超级大画幅相机”。

不过,这对李志国来说,到并不是什么难事。出生摄影世家的他,从小在爷爷和父亲经营的照相馆长大,对各式相机非常熟悉。1970年代,还在上中学的李志国,第一次看到二哥洗照片,当时魔术一样的显影过程让他至今记忆犹新。在恳求下,二哥同意教他操作一次,“这么好玩的事情原来我也可以做!”从此,李志国血脉之中的摄影基因开始躁动。

早在15年前,李志国就自己制作过一台大画幅相机,他说他那一代人从小手都很巧,自己组装个半导体基本没什么问题。上学期间,他也学过简单的机械制图,研究过其他的大画幅相机后,他也照猫画虎用木头做了一台,尽管不太讲究,但也算是将脑海里的设想付诸尝试。

为了拍摄这组作品,李志国打算好好打造一台大画幅相机。很幸运,他找到一台合适的4×5大画幅相机进行改造,跟市场上木头质地的双轨大画幅相机不同,他将自己的相机设计为单轨,这样可以尽量拉长皮腔,而两米多长的皮腔也是他自己亲手一点点叠的。由于他的项目构思是近距离、按部分分别曝光拍摄各个细节,然后显影在同一张底片上。因此他找来一枚原来用于照相制版,适合近摄的老镜头,指导车工把它改造成适用于相机的镜头。

相机造好之后,李志国开始对整个项目进行设计。早年他就很喜欢美国著名摄影家杰利·尤斯曼的作品,三十多年前,偶然从摄影杂志上看到其作品,李志国就被其中的神秘感深深吸引。直到前几年尤斯曼在中华世纪坛举办了讲座,他才对其创作方法有了进一步了解:尤斯曼在创作一幅摄影作品时,会拍摄很多底片,然后在暗房利用多部放大机投射到相纸上,组合成一张照片。

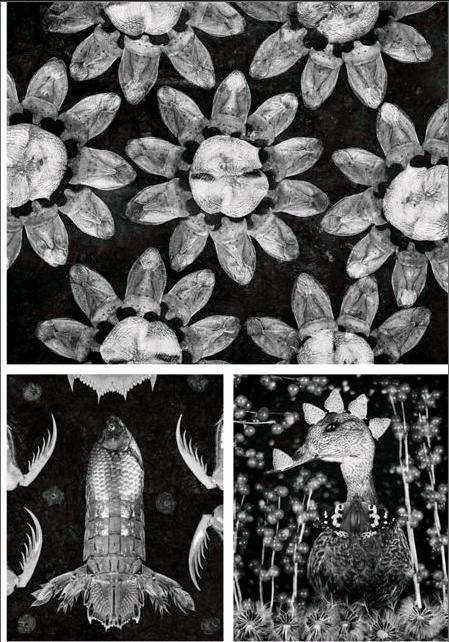

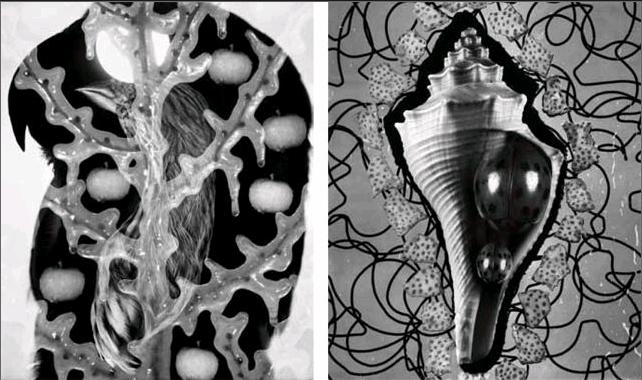

李志国觉得自己拍摄的素材大多数是逝去后被丢弃的小生命,昆虫标本及小植物,这些元素单独拍出可能会给观者带来不适的感觉甚至难以接受,于是他也想用这种富有图案装饰感的影像来实现自己的表达:“我利用多次曝光,按照装饰风格的拍摄方法来讨论‘生与死这个比较沉重的话题,观者可能接受起来较容易,同时也能反映我对生命归宿的一种期盼。”

耐性是拍摄成功的关键

画幅越大,操作越难,过程越繁复。如果一张照片有20个细节,李志国完成一幅作品就要不断重复操作20次。

受到尤斯曼的启发,李志国也打算采用“拼图”的思路:他选择好要拍摄的生物细节,然后画好草图,拍摄一个部分,就在底片上对其他部分进行遮挡,按图案设计逐部分曝光。

完成每一个部分的拍摄,都需要经过繁琐的步骤。由于在拍摄中所有被摄体要固定在水平位置,但相机体积较大不能仰俯,因此每一次拍摄他都要调整其高度并挪动机位,并调整灯光;其次,还要根据被摄体的大小和在取景器中的比例及颜色深浅计算曝光比值,预测物体之间叠加曝光之后的影调关系,保证精准曝光;第三,则是最麻烦的对焦环节,需要调整皮腔长度,更换不同焦距镜头,微调相机的升降以及仰俯摇摆等,由于调焦钮在相机的前部,离取景器一般有1.2米至1.8米距离,所以他要反复尝试才能完成对焦;最后需要调整光圈,固定相机三脚架,安装片盒,这个环节非常紧张,稍不小心相机就会移位,那拍摄便前功尽弃。

“以上程序为一次曝光必须做的每个步骤,缺一不可,哪怕有一次曝光计算不准确或拨错光圈或相机有微小的位移,失误都将无法挽回。”李志国说,“在拍摄时我必须精力高度集中,排除一切干扰杂念,心态保持平和,只有状态稳定才能顺利完成作品。当然,人不是神,没有不犯错的,尤其是作品在曝光十次以上时,犯错的概率会逐渐升高,我的作品有些也是拍摄多张才得以完成的。”

可以说,李志国的每张照片都有很高的技术含量。在拍摄画面中的各个部分时,他会用白板笔准确地画好已拍影像的位置和大小,拍摄结束后,取景器上的这些痕迹就形成了一幅有趣的图案。李志国感慨道:“用过大画幅相机的人都知道,画幅越大,操作越难。假如一张照片有20个细节,上述的拍摄过程就要重复20次。”耐性是拍摄成功的关键,所以一张照片,李志国往往一拍就是一两周。

“从装胶片开始到拍摄,直至冲底片到印照片都是我自己完成的,我觉得这是艺术创作的整体过程,也是艺术家对待艺术的一种态度。如请其他人帮忙,他人无法理解你所要表达的是什么。”

弱小生命的生存意义

在繁复的图案和精心的设计背后,李志国用复杂的技术完成了一次对自然的质朴回归。

《众生》,这个题目源于李志国心中一种难以言说的悲悯之情。他用繁复的技术手段,放大给观者看的,正是人类正在经历的悲剧。“我很悲观,世界各地的动物因栖息地丧失和全球气候异常而减少或消失,哪怕某种最微小的甲虫的消失也有可能显著改变人类赖以生存的多样性生态系统,我们往往将灭绝视为一个物种从地球表面消失,但其实生态系统功能也在消失。”

人类将一件又一件自然的造物装殓入棺,一钉一锤封上棺盖之际,自己也正一寸寸陷入无边黑暗。站在李志国的照片前,死去的鸟,扭曲的蜻蜓,半截鱼尾巴……还未靠近便能感到其中铺面而来的森森寒意。

“大与小,微观与宏观,强与弱,生命的存在价值正是我要讨论的命题。把一些平时视而不见的小生命通过微距拍摄,放到很大的尺寸,希望能让人们感受到震撼与惊讶——原来在我们身边的弱小生命是多么精彩。”李志国觉得当一只原本不到一厘米的小甲虫放大到一米以上时,人们不会觉得它是弱小的生命,而会发现小小的甲虫竟然如此神秘,“我们会被弱小的生命所折服”。

“自古以来,人类错误地认为在世界上唯我独尊,自命不凡,自傲自大,但在星系演化的过程中,人类如同浩如烟海中的一粒沙尘,并不比任何小动物更具备存在的价值,只不过是人类很侥幸地比其他生物的大脑提前进化了一点点而已。”李志国说,“从哲学角度讲,大与小只是相对的概念和主观错觉,生命本身是平等的,这早已得到共识。”

和自然相比,人类很渺小;强大的科技可能会帮助人类进化,但不该让人类变得面目狰狞。在繁复的图案和精心的设计背后,是一种众生皆平等的情怀,李志国用复杂的技术完成了一次对自然的质朴回归,脱下科技的礼帽,弯腰向自然致敬。

你平时的工作和生活是怎样的?

李志国:我出生于一个摄影世家,1980年代开始摄影创作,现在是职业艺术家。

为什么你会选择这样的拍摄方式?

李志国:虽然今天的摄影正处在数字与胶片的十字交叉路口,大部分传统相机被数码相机所取代,人们再也不用为复杂的测光及装不好胶卷而犯愁,但回首胶片时代,传统胶片仍然有很多优势可挖掘。我遵循的是美国F64小组“纯影像”的创作手法,他们主张用最小光圈获得最大景深,力求作品具有最清晰的画质,丰富的细节,不裁切影像,不用光面像纸。而我更近了一步,造了一台更大画幅的相机。但相应要解决镜头、灯光、重量和操作等一系列技术难题。

谈谈拍摄场景和创意过程?是否能结合某张照片详细讲述一下?

李志国:以《马》(图01)这幅作品为例。千百年来,在草原上马是游牧民族密不可分的好朋友,是生活、生产不可或缺的帮手,也是主要的交通工具。但如今,马的大部分功能被摩托车、汽车所取代,当人类不再需要它们的时候,马离我们渐行渐远,最终沦为稀有动物。国内知名的赛马俱乐部不惜重金从国外引进优良赛马,而当这些马在比赛成绩下降时,等待它们的将是被集体安乐死。同时,在人的葬礼上时常有纸马出现,究其何意不得其解,可能也是一种美好的祝愿吧。

综上原因,我创作了一幅关于马的作品,我在马的剪影中放置很多花朵,其意为求得吉祥,画面中央的鱼是一个符号,鱼是生物进化链中关键的物种,也是民间祝福“年年有余”的谐音,马的周边围绕着蝴蝶,取自民间经典爱情故事《梁山伯与祝英台》中‘化蝶之意,以求生灵转世。整幅画面采用了中国民间剪纸艺术与绘画装饰相结合的方式。

你拍摄这个项目想告诉大家什么?

李志国:我试图利用多次曝光的手段重新构建作品,讴歌赞美弱小生命之伟大。我探讨弱势生命的存在价值,以特有的、充满细节的拍摄方式,重新唤起原始技艺的特殊使命,唤醒人们最原始的仁爱、悲悯之心。

你为何格外关注弱势生物?

李志国:一切弱势生物在生物链中都有它的存在意义,都是别的物种无法取代的,比如最令人讨厌的苍蝇,它是消灭腐败尸体最有力的武器,如果这世界上没有苍蝇了,有可能导致生态上的大灾难,有可能瘟疫横扫世界甚至导致我们人类的消亡。

从事摄影以来,你学会的最重要的事情是什么?

李志国:用影像表达情感,做正义的人。