麻醉相关围手术期缺血性血管事件的危险因素分析

邓清华

重庆三峡中心医院麻醉科中心手术室 重庆 404000

麻醉相关围手术期缺血性血管事件发生的影响因素较多,如年龄、性别、血型、生活习惯、吸烟史、肥胖、糖尿病等各疾病史及预防性用药等都对其有不同程度的影响。这些危险因素可能会打破体内的凝血平衡、损伤血管等从而导致凝血、血栓、出血、缺血及相关并发症等血管性事件的发生。麻醉对缺血性血管事件的影响也与采用的麻醉药物和麻醉方式有关,个体差异也较大。本文通过选取2012-04—2014-04于我院外科收集的发生麻醉相关围手术期缺血性血管事件的患者142例为研究对象,对其临床资料进行回顾性分析,旨在分析影响麻醉相关围手术期缺血性血管事件的因素和成因,探讨麻醉相关围手术期缺血性血管事件的主要危险因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012-04—2014-04于我院外科收集的发生麻醉相关围手术期缺血性血管事件患者142例为研究对象,男89例,女53例,年龄35~85岁,平均(67.7±14.8)岁。所有患者住院期间均接受麻醉外科手术,病例资料完整,并排除产科手术、诊断穿刺手术及体表缝合等对本研究结果有干扰的手术。

1.2 方法 收集并整理患者的临床资料,包括性别、年龄、手术类型、麻醉方式及吸烟史、糖尿病、高血压、缺血性卒中史等既往史;记录患者围手术期他汀类药物的使用情况,包括类别、用量、用药时间等;记录患者术前血生化指标和术后发生缺血性血管事件的类型等一般资料。本研究所述的缺血性血管事件主要指肢端动脉缺血、缺血性脑卒中及急性冠脉综合征。

1.3 统计学处理 所有数据采用SPSS 16.0软件进行处理,计量资料以±s表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,对所有变量进行单因素分析,在此基础上筛选有显著差异的因素进行Logistic多因素分析,以α=0.05为检验水准,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

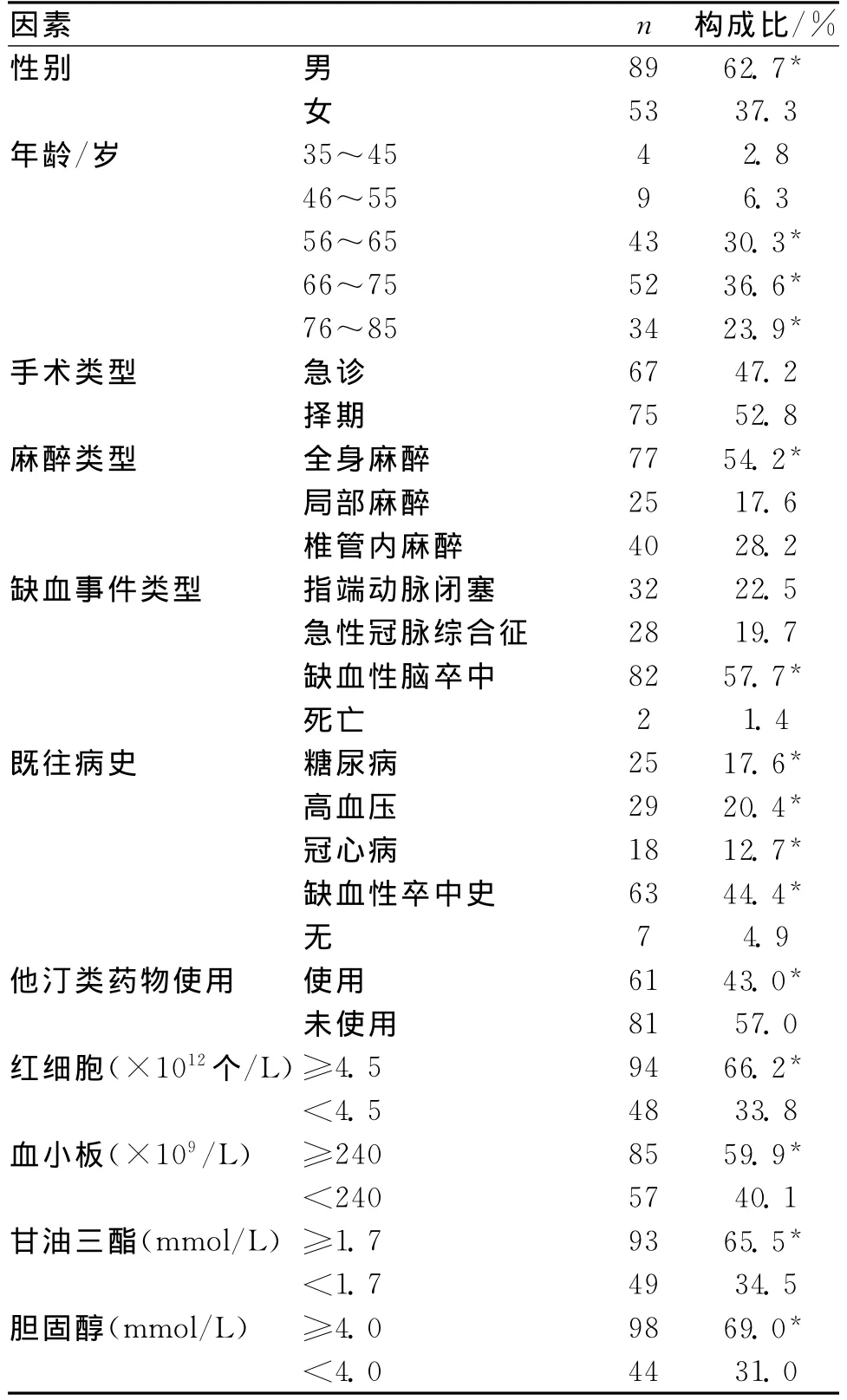

2.1 各危险因素的单因素分析 本研究142例发生麻醉相关围手术期缺血性血管事件的患者,行全身麻醉77例,局部麻醉25例,椎管内麻醉40例。发生指端动脉闭塞32例,急性冠脉综合征28例,缺血性脑卒中82例,因缺血性血管事件死亡2例。差异有统计学意义(P<0.05)的因素包括性别、年龄、麻醉方式、既往病史等12个因素,见表1。

表1 各危险因素的单因素分析 (n=142,%)

2.2 各危险因素的Logistic多因素分析 在单因素分析的基础上,选择P<0.05的因素即男性、年龄≥55岁、全身麻醉、糖尿病、高血压、冠心病、缺血性卒中、无他汀类使用、红细胞≥4.5×1012个/L、血小板≥240×109/L、甘油三酯≥1.7mmol/L、胆固醇≥4.0mmol/L 12个影响较显著的因素为自变量,进行多因素分析。最终有6个P<0.05的因素即年龄、麻醉方式、吸烟史、高血压、糖尿病及缺血性卒中史进入Logistic分析,见表2。

2.3 不同麻醉方式对缺血性血管事件的影响 本文麻醉方式主要为全身麻醉77例(54.2%),局部麻醉25例(17.6%)和椎管内麻醉40例(28.2%),其中全身麻醉导致缺血性血管事件的发生率最高,其次为椎管内麻醉和局部麻醉。

表2 各危险因素Logistic多因素分析

3 讨论

随着我国公民生活水平的提高、老龄化的加剧、生活方式的改变及工作压力的增大等,冠心病、脑卒中、缺血性脑血管病和周围血管疾病等缺血性血管事件的发生率有增高趋势,且越来越接近年轻化[1-3]。调查显示[4],我国居民的缺血性脑血管病北方的发病率和病死率高于南方,且男性发病率多于女性。缺血性血管事件的危险因素已被确认有200多种,主要包括可控因素和不可控因素[5-6],患者的生活作息及饮食习惯等均属于可控因素,而年龄、性别、血型和基因等均属于不可控因素。其中可控因素可通过患者自身生活习惯和方式的调整而降低缺血性事件的发生,对于易产生缺血性血管事件的疾病可通过药物等干预。缺血性血管事件的发生是多因素的相互作用,因此需要全面防范。手术过程中,由于自身的应激反应会导致血糖、激素水平、凝血系统等紊乱,继发心脑血管疾病。手术过程中的出血、体液损失及致栓物质的进入也可导致机体缺血或栓塞,并继发一系列缺血性事件的发生[7]。当给予麻醉药物后,可抑制或减弱身体的应激状态,但麻醉自身也是一种可导致缺血性血管病的诱因,麻醉可损伤内皮细胞,造成内皮系统功能障碍[8],随着麻醉方式的不同,麻醉药物与剂量及患者自身的身体状态和个体差异均可导致围手术期缺血性血管事件。

本文结果发现,诱发缺血性血管事件发生的诱因很多,男性发病率多于女性,年龄≥55岁即大龄患者发病率更高,有既往病史,如高血压、糖尿病、冠心病及缺血性卒中患者与无以上病史患者相比发生缺血性比例较高,特别是缺血性卒中史患者发病率占44.4%。高血脂及血常规异常与正常水平患者相比发生率也较高。麻醉方式特别是全身性麻醉在所有麻醉方式中发病率高达54.2%,他汀类药物使用者较不使用者发病率低,差异均有统计学意义(P<0.05)。对有显著性差异的12个单因素为自变量进行回归分析,最终确定年龄≥55岁、麻醉方式特别是全身麻醉、有吸烟史、高血压、糖尿病及缺血性卒中史可作为发生缺血性血管事件的独立危险因素。其中全身麻醉导致缺血性血管事件的发生率最高,其次为椎管内麻醉、局部麻醉。可见,大型麻醉越深的外科手术围手术期越要加强缺血性事件的早期预防和干预,减少致死和致残及各种并发症的发生,从而提高患者的预后。

[1] 褚哲东.围手术期缺血性脑卒中危险因素分析[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(11):31-33.

[2] 霍为国 .对心脏病患者进行非心脏手术麻醉风险的研究[J].中国当代医药,2011,18(25):59-60.

[3] 宋杨,高山,胡英环,等 .经颅多普勒超声和颈动脉超声检测无脑缺血症状的2型糖尿病患者颅内外动脉粥样硬化病变[J].中华神经科杂志,2010,43(4):251-255.

[4] 中华医学会神经病学会脑血管病学组急性缺血性脑卒中二级诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):146-152.

[5] 李静,蒋立新,李希,等 .他汀类药物在中国冠心病患者中的应用现状调查[J].中国循环杂志,2010,25(5):348-351.

[6] 蒋立新,李希,李静,等 .中国动脉粥样硬化性缺血性脑卒中患者他汀类药物应用现状调查[J].中华流行病学杂志,2010,31(8):925-928.

[7] 桂见军,江东新,农凤秋,等 .血脂指标的比值在预测心脑疾病患者颈动脉内-中膜增厚中的作用[J].中国脑血管病杂志,2012,9(4):179-182.

[8] 高玉华,马涛.关节置换术患者椎管内麻醉和全身麻醉术后并发症发生情况比较的Meta分析[J].中华麻醉学杂志,2010,30(4):406-408.