新拟颁《公路沥青路面设计规范》的研究

陈永栋,陈 俊

(河海大学土木与交通学院,江苏南京210098)

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)[1](以下简称原《规范》)自从颁布以来,对加强沥青路面设计质量起到了决定性的作用。但随着公路建设技术的快速发展、沥青路面技术水平的提高以及施工经验的不断积累,规范部分内容需要进一步的完善,以满足公路建设的需要。交通运输部对原规范[2]组织了一次修订。目前为止,鲜见有人对新旧规范的修改做过详细的比较分析,而本文对此不仅做了详细的比较,并对修改的原因及好处进行了阐述。

1 新旧交通量的对比研究

不同重力的轴载会给路面带来不同程度的损坏作用。对路面设计来说,轴载大小和各级轴载所占比例尤为重要[3-4],对于后者,称之为轴载组成或轴载谱[5]。对于轴载的换算,原规范中是简单的将不同轴载的作用次数等效地换算成标准轴载当量作用次数,用设计年限内累积当量轴载作用次数来描述。该方法存在两个问题:第一,在车辆分类时将车辆分为小客车、大客车、小货车、中货车、大货车和集装箱六种类型,方法过于粗糙,可能将轴重相差很大的车型归入同一类型中,从而造成计算的当量轴载作用次数和实际值之间存在较大的偏差;第二,该方法只能反映车辆按照额定装载吨位的情况,没有考虑车辆超载或非超载时引起的轴载变化,而这两种情况在实际道路中普遍存在。

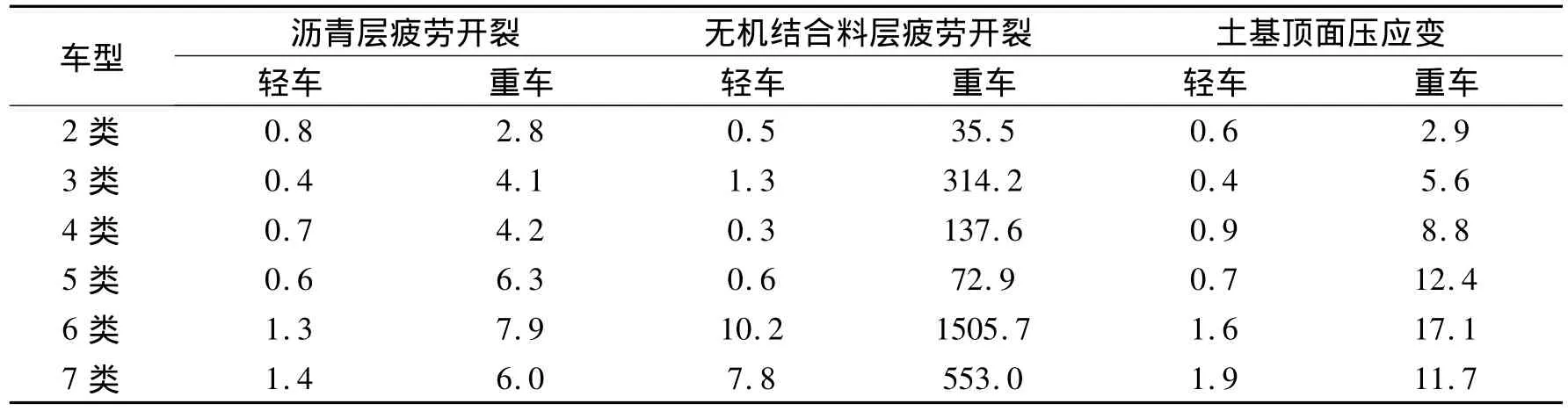

针对第一个问题,新规范将车辆类型按照轴型组合详细的分为11类,按照此方法分类极大地减少了每一类中车辆轴重的差异。针对第二个问题,以车辆的标准总重为基准,将各类车辆都划分为轻车和重车,并考虑不同类型车辆中轻车和重车当量轴载换算系数的不同,使其更加符合实际。据此,新规范中当量轴载换算系数的计算,根据精确度由高到低分了三个层次,第一层次是车道上有称重设备时[6],可根据实测轴重数据确定各种轴型的分布系数,计算各种轴型不同轴载区间的当量轴载换算次数;第二层次、第三层次无实测轴重数据时,按轻车和重车所占比例来确定各类车辆的当量轴载换算系数,而各种类型的车辆轻车和重车的当量轴载换算系数按当地默许值或者表1中的全国默许值去确定。

表1 2类~7类车辆轻车及重车的当量轴载换算系数Tab.1 The equivalent axle load conversion coefficient of Class 2 ~7 vehicles

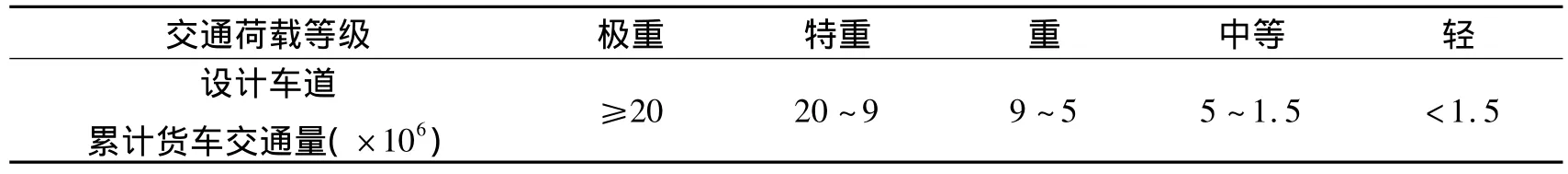

表2 交通荷载分级Tab.2 Traffic load classification

交通荷载分级方面,作为对累计当量轴载作用次数的补充,原规范增加了交通荷载等级划分。以累计当量轴载作用次数和日平均货车交通量为指标,划分为4个交通荷载等级。而新规范采用多项设计指标,分别对应不同的累计当量轴载作用次数,考虑到小轿车对路面损害可以忽略不计,采用累计当量轴载作用次数划分交通荷载等级应用不便,以货车交通量划分更为合适。同时,不同等级公路的设计期不同,日平均货车交通量与设计期内累计交通量之间没有对应关系,因此,以日平均货车交通量进行交通荷载等级划分欠合理。故新规范以路面结构设计期内累计货车交通量划分交通荷载等级。考虑到集装箱运输道路及以运煤道路为代表的货运通道等在轴载、交通组成等方面的特殊性,在原规范4个交通荷载等级基础上,增加了极重等级,详见表2。

在交通参数调查方面,原规范中交通荷载参数包括年平均增长率、方向系数和车道系数等,其大多在项目可行性研究报告等资料基础上经研究分析而定,并无实际调查依据,交通参数的选取并不精确,对预测的交通量有一定的影响。而在新规范中采用了交通荷载分析方法,通过当地交通量观测站的观测和统计资料或者实地设立站点或者历史经验等方法来确定交通量的年平均增长率、方向系数、车道系数、车辆类型分布系数等交通参数,使计算所得设计轴载累计当量轴载作用次数更加符合实际。如进行车道系数确定时,原规范中车道系数η是根据双向车道数而定,而新规范分为三个层次确定,即通过实际调查或考虑当地默许值,或根据单向车道数确定车道分配系数,结果更加精准。

2 确定路面材料和路基设计参数三个层次

考虑到原规范对路基路面材料的设计要求主要是针对全国情况而定,难以包含不同地区和具体工程的实际要求。因此,新规范提出应根据工程实际情况、当地经验、气候和交通条件等确定路基路面材料性质要求。新规范对路面材料和路基土设计参数的测试方法做了调整,考虑到相关单位从对应试验仪器、设备配置到试验方法的熟悉都需要一个过程,故规定了设计参数由繁到简的三个层次。

第一层次:按标准试验方法,实测材料的设计参数;

第二层次:实测材料的物性参数,利用经验关系式确定设计参数;

第三层次:参照新规范附录B的参考值表,根据项目情况选用。

高速公路和一级公路的工可、初步设计阶段可采用第二或第三层次;施工图设计阶段,路基和粒料可采用第三层次或第一层次;其他材料宜采用第一层次;二级及以下等级公路各设计阶段可采用第二或第三层次。

3 路面设计指标的修改

原规范采用路表弯沉、沥青面层层底和半刚性基层层底拉应力作为主要设计指标[7-9],并且制定了相应的设计标准,使现有沥青路面结构设计实际上均由路表弯沉这一指标所控制,路表弯沉值反映了路面结构整体强度指标。当前,我国的沥青路面绝大多数采用半刚性基层。半刚性基层的结构刚度很大,占据了沥青路面整体刚度的绝大部分,不需要也难以用反映整体刚度要求的路表弯沉指标来控制路基的变形和承载力。半刚性基层或沥青面层的应力状况和大小,主要随上下层的刚度比和层间接触条件而变,他们受路表弯沉大小的影响很小,因而,路表弯沉指标无法控制半刚性基层或沥青面层层底的应力状况和大小。同时,如图1所示,将路面面层和基层看做一个整体复合材料,由于半刚性基层刚度E2远大于面层刚度E1,导致了面层完全在中性面以上,面层层底只受压应力。沥青面层的层底拉应力指标就失去了意义。

柔性基层沥青路面的主要损坏类型之一是永久变形。路表弯沉指标用于控制路面结构的永久变形量。但路表弯沉是一项整体性、综合性和表现性的指标,而沥青路面可以选用各种不同的结构层和材料类型组合方案组成,采用路表弯沉作为主要设计指标,无法反映和包容路面结构的这种多样性,控制住路面结构整体或个别结构层的永久变形量。同时,沥青路面的另一种主要损坏类型——开裂,也很难与路表弯沉指标建立相应的关系。

因此,新规范以具体损坏的设计指标体系取代了路表弯沉值、沥青面层层底和半刚性基层层底拉应力这个笼统的设计指标。新规范的路面性能指标包括沥青层疲劳开裂、无机结合料层疲劳开裂、路基永久变形、沥青层永久变形、低温开裂、抗滑性能和平整度。

4 调整了路基湿度状况分类指标及标准

在大多沥青设计方法中,路基性能指标大多采用回弹模量来表征,但另一方面,回弹模量是湿度、干密度、压实度、材料类型和应力(或应变)水平等诸多因素的函数,因而,其精确性的确定变得非常困难。对于特定的路基土而言,影响弹性模量最为关键的因素是湿度状况。原规范虽根据简单的干湿类型划分进行路基模量及路基处理方案选择,只简单考虑了四种干湿类型,没有考虑地下水和温度[10-11]对湿度的影响,就设计而言,湿度变化的影响并没有得到很好的体现。考虑到地下水或气候等因素影响下的路基湿度的不同,新规范详细的将路基平衡湿度分为3类,分别为地下水控制的潮湿类、气候因素控制的干燥类和兼受地下水和气候因素影响的中湿类。潮湿类路基的平衡湿度根据地下水位的高度确定,干燥类路基的平衡湿度[12]主要受气候因素影响按路基所在地区的TMI值和路基的土类而定,兼受地下水和气候因素影响的中湿类则按路基工作区的上部与下部分别取值,见图2。

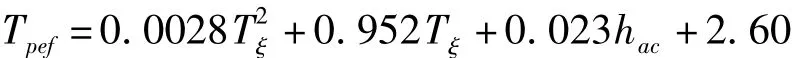

此外,原规范中路面设计采用BZZ-100标准轴载,以20℃路表设计弯沉值,15℃沥青层层底拉应力或者半刚性材料层拉应力为轴载换算指标,其中并未考虑不同温度对车辆轴载换算的影响。由于沥青材料的感温特性使相同结构的沥青路面在同种车辆荷载下随温度产生不同的荷载反应(路表弯沉),而重载车辆产生的路表弯沉温度差异性尤为明显,因此在等效轴载换算过程中需统一温度,即把不同温度下的路表弯沉等效为同温度下的路表弯沉后再进行轴载换算。因此,新规范提出了不同情况下的温度调整系数。而在不同温度下即使作用荷载相同对道路的车辙损伤也不同,因此对路面在进行车辙预估时,需要将不同温度对路面材料性能的影响进行等效处理,寻找车辙等效温度。(车辙的等效温度指在该温度下车辆荷载造成的车辙损失与相同时间内不同温度下行驶发生的损失累积车辙量相等的温度)。而原规范对温度对车辙的影响并未有具体说明,新规范补充了这一点,其优势在于根据不同地区的气候温度、沥青厚度等确定沥青混凝土路面代表性温度,为道路设计、分析和性能预估提供指导意见。具体公式如下:

式中,Tpef-等效温度;Tξ-路面实时温度;hac-沥青层厚度。

5 梳理了章节安排,规范了术语和符号

原规范主要按照沥青路面从下往上的设计顺序来安排章节,而新规范突出了结构组合设计要求,阐明了设计依据,规范了材料要求和设计参数,能够更好的满足工程建设需要。

新规范添加了表面层、联结层、基层、底基层、粘层、透层、排水层、防冻层、路面结构的设计期、设计轴载、路基平衡湿度、裂缝指数共12个术语的英文翻译与解释。取消了旧规范中半刚性基层、刚性基层、柔性基层、设计年限、冻结指数、设计弯沉值、最大粒径、公称最大粒径、稀浆封层、微表处、抗拉强度结构系数、容许拉应力、弯沉综合修正系数、最不利季节、非不利季节15个术语。只保留了沥青路面、封层、轴载谱、当量轴次、累计当量轴次这5个术语。

对于符号,旧规范中的符号只对各种级配的沥青混合料和沥青碎石进行了规范的修正,并未考虑与轴载、路面性能指标、路面结构指标,路基状态相关的各种符号。新规范考虑了这一点,增加了如N—轴载的作用次数,Rs—无机结合料稳定材料的弯拉强度,VFA—沥青结合料的沥青饱和度,Sr—土的饱和度等23个符号。

6 结语

1)新规范重新确定了轴载谱,使车辆的轴载换算更加精确。交通荷载分级以累计当量轴载作用次数为指标,分为五个等级。规定了确定路面材料和路基设计参数由繁到简的三个层次。

2)新规范以具体损坏的设计指标体系取代了路表弯沉值、沥青面层层底等这些笼统的设计指标。新指标有沥青层疲劳开裂、无机结合料层疲劳开裂等。

3)新规范考虑到地下水或气候等影响因素,提出了不同情况下的温度调整系数。这些都说明新规范相比于原规范具有更高的质量,更强的实用性和安全性。

[1]交公便字(2013)113号,公路沥青路面设计规范征求意见稿[S].

[2]JTG D50-2006,公路沥青路面设计规范[S].

[3]李小虎.重载交通对沥青路面使用寿命影响研究[D].西安:长安大学,2005.

[4]钱玉春.高速公路实测轴载分布特征及车辙等效轴载换算模型研究[D].西安:长安大学,2010.

[5]赵延庆,贾 渝,曹荣吉,等.交通荷载轴载谱参数的确定及分析[J].中外公路,2007,27(2):185-188.

[6]贺曙新.车辆称重技术的历史、现状与展望[J].中外公路,2004(6):104-108.

[7]冯德成,宋 宇.层间结合状态对沥青路面设计指标的影响分析[J].华东公路,2006(3):35-38.

[8]姚祖康,刘伯莹.沥青路面新设计指标和参数体系研究[J].公路交通科技,2008(S1):1 -9.

[9]崔鹏,邵敏华,孙立军.长寿命沥青路面设计指标研究[J].交通运输工程学报,2008,8(3):37 -42.

[10]谈至明,吁新华.沥青面层的疲劳等效温度[J].同济大学学报,2013,41(2):197 -202.

[11]秦建,孙立军.国外沥青路面温度预估方法综述[J].中外公路,2005(6):19-23.

[12]邱欣,杨 青,游庆龙.非饱和粘土路基平衡湿度空间分布特征及预估[J].土木建筑与环境工程,2013(2):15-20.