基于场所精神的生态建筑构思逻辑探究

陈晓卫,马 兰

(河北工程大学建筑学院,河北邯郸056038)

如果一栋高层办公楼,立面满布太阳能光伏发电板,但却身处城市高密度建筑群的遮挡之中,光伏板年发电量仅相当于该建筑物一年电耗的1%左右,可以称作是太阳能高效利用的生态建筑吗?如果国内一座在各环节采用生态技术的“零能耗”建筑,但太阳能光伏板、地源热泵地下埋管等设备的铺设却占据了数倍于建筑面积的珍贵土地,算是一例节约资源的典范吗?如果在青山环翠、绿波荡漾的风景区内矗立一座拔地凌空、气势恢宏的高楼,任其形态独具匠心,带来高额的经济效益,能被视为是造福人类可持续发展的绿色建筑吗?显然,我们对绿色的、生态的、可持续的建筑构思营造过程有太多的误区。

1869年德国生物学家赫克尔(Ernst Heinrich Haeckel)首次提出了“生态学”的概念,他指出:“我们可以把生态学理解为关于有机体与周围外部世界的关系的一般科学,外部世界是广义的生存条件”[1]。而“生态建筑”则是基于生态学的基本原理,以人、建筑、自然共生为目标,将建筑作为一个有机的系统,以一种友好的姿态嵌入自然生态循环之中。然而当代许多所谓的“生态建筑”却偏离了生态营造实践“有机共生”的初衷,或一味地追寻商业利益,或不加思考的依赖于技术设施,将建筑当做孤立的个体机械地凌驾于自然之上,生态效果微乎其微,甚至损坏了环境的可居住性,成了名符其实的“伪生态”建筑。显然,生态建筑不是一种口号,不属于任何表现风格,更不是商业宣传的噱头。当代建筑师需要重新审视生态建筑的创作构思逻辑。

1 朴素的生态思想观

追溯人类建筑的构思逻辑发展历史:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害”[2]。远古时期的“巢居”“穴居”以遮风挡雨为营造目的,其简单的建构意识,体现着与自然的融合。随后,人类的居住形式开始有意识地形成村镇聚落,聚落的选址与规划亦自觉地遵守特定的自然生态条件,丽江古镇的形成便是一例:丽江古镇西北依山,东南平坦开阔,民居建筑多为东南朝向。有“古城之魂”支称的玉泉河,自城北象山脚下,分为三河入城后,又分为无数支流饶布全城,城内各户人家均沿河建屋,形成了“家家门前绕流水,户户庭前垂杨柳”的诗情画意(图1)。随着人类文明日趋成熟,朴素的生态观逐渐升华为文化思想的重要组成部分:《老子注》第二十五章中提到:“人不违地,乃得全安,法地也。地不违天,乃得全载,法天也。天不违道,乃得全复,法道也。道不违自然,乃得其性,法自然也。”这说明当时人们已意识到尊重自然规律的重要性。

随着蒸汽机的一声鸣响,人类开始了以生产力的发展以及科学技术的探索来统治自然的征途。那种对自然的控制欲以及对利益和利润的追求制造出大量的“即时环境”(Instant Environment),即采用快速、大量、无地方性、标准化、统一规格生产和建造的产品[3]。建筑风格与主义的表达在建筑发展历史上占据了绝大部分版图,生态建筑的实践则愈发边缘化。然而当臭氧层漏洞、水土流失等环境问题接二连三的抛入视线,人们才又重新意识到与自然的默契与交融是何等的重要。于是,“绿色建筑”、“生态建筑”成了当下最热门的关键词,各类相关法规政策也相继出台。但是在发展可持续生态建筑的实践过程中却出现了很多盲目的、割裂的狭义生态观。然而在某种程度上,建筑不是一个实体,而是一种关联性。“我们不应该把人类从世界中分离开来,而要把人和世界结合起来观察和判断。让我们放弃那种简单化的分割考察问题的态度和方法,而给予应有的统一。愿人们放弃已经形成的自取毁灭的工作生活习惯,而将人和潜在的和谐表现出来。世界是丰富的,为了满足人类的希望仅仅需要我们通过理解和尊重自然。要做到这一点,设计必须结合自然”[4]。

2 重返场所精神

挪威建筑师诺伯舒兹(Christina Norberg-Schulz)受启发于马丁·海德格尔(Martin Heidegger)“存在主义”的哲学思想,并将胡塞尔(Edmund Husserl)的现象学概念引入建筑学中重新诠释了“场所精神”的定义。诺伯舒兹认为“‘场所’不只是抽象的区位而已,而是由具有物质的本质、形态、质感及颜色的具体的物所组成的一个整体。这些物的总合决定了一种‘环境的特性’,亦即场所的本质”[5]。

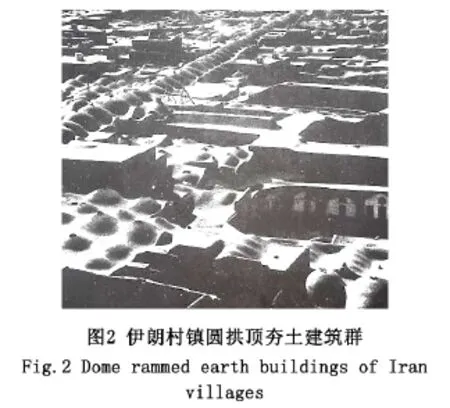

美国建筑师、社会史学家伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)的著作《没有建筑师的建筑》通过介绍一些鲜为人知的非正统建筑世界,让我们看到了被称之为“乡土建筑”(Vernacular)或者“自生建筑”(Spontaneous)原生态的美(图2),这种美通常与时尚无关,而是在历史发展进程中对本地气候、文脉、历史等因素所作出的回应,是基于场所精神的一种构建营造方法。

橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。“建筑从其产生之日起,就与其特定的地点产生了不可割裂的质的联系,地区性是建筑的本质属性之一”[6]。现代主义所宣称的设计应建立在“放之四海皆准”的法则已不再适用,不同地区的建筑所适用的生态思想各有千秋,同一地区不同基地的建筑的生成逻辑也不尽相同。如今由单一的价值取向以及雷同的发展模式所缔造的“全球文明”正在对地区文化起着不可磨灭的腐蚀作用。工程建设之前的“标高归零”似乎也抹平了基地原有独特的场所精神,城市区域丧失了原有的归属感与认同感,在相似的建设手段之下变得越来越像。穿梭于一条条相似的街道之中,我们亟需场所精神的回归。

3 “自下而上”的设计构思逻辑

“自上而下”和“自下而上”是信息加工和知识组织的两种策略[7]。在建筑规划设计构思逻辑中,“自上而下”的设计思维一般是指先有总体构思,再逐步深入至各个细节;而“自下而上”的逻辑则是充分考虑到各因素对建筑设计的影响值,是一种因人、因时、因地制宜的设计方法,符合当代复杂性科学的探索与发展。

“构思”即“神思”,“形在江海之上,心存魏阙之下,神思之谓也”[8]。建筑创作构思逻辑实际上是整个社会思想进程的映射:封建社会时期中轴对称的建筑布局形式是以表达等级制度观念为中心思想;近现代城市的扩张、工业化的进程则催化了现代主义国际式的发展。而如今,严峻的环境问题使得生态建筑的设计构思应考虑到地域环境的影响以及人类生活的多样性行为,但是一些建筑师没有明确的建筑创作设计方法,头脑中只有一些模糊的、片段的生态思想观,在生态建筑设计过程中往往容易形成“自上而下”“造物者”式的设计方法,造成了与场地环境的割裂以及生态技术设备无意义堆积的浪费现象。重返场所精神需要当代建筑师去用心倾听场地的声音,了解以往的历史文脉,尊重当前的场地原型与环境气候,并可以预测未来建筑以怎样的姿态有机的嵌入到整体生态系统中去。,以一种“自下而上”的构思逻辑使建筑坚实地生长于特定的场所之中。

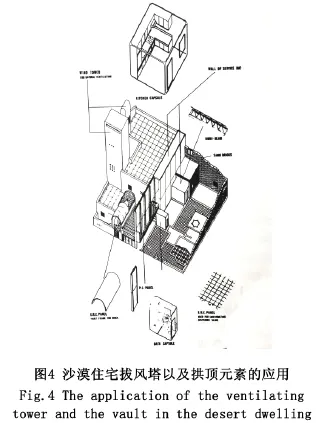

黑川纪章在其著作《共生思想》第十五章“沙漠试验城市”中提到过某位美国建筑师不考虑场所差异性,将典型加利福尼亚风格的住宅搬到了阿联酋某沙漠地区内,由于气候的不适应造成了无人居住的情况(图3)。黑川在随后的利比亚的沙漠城市设计中,利用当地本土材料沙子研究制成了耐用年限为10年的硬质沙砖,通风塔的设计基于气流温差原理形成了沙漠中的自然空调,并制作了将所有管线集中于双重墙壁之间的“设备墙”,当地人只需使厕所和厨房与“设备墙”相连接,便可以自由地建造其余房间了。此外,拱形屋顶的符号元素也体现了对阿拉伯文化的传承(图4)。

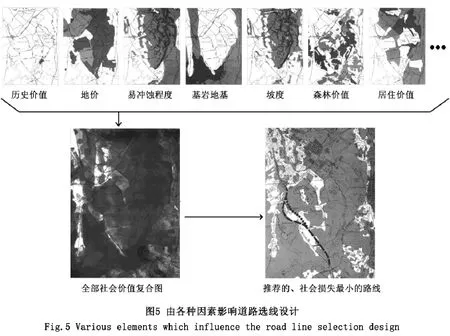

伊安·论诺克斯·麦克哈格(Ian Lennox McHarg)在纽约里士满区的林园大道的路线选择设计过程中,考虑怎样才能选择一条社会效益最大而社会损失最小的路径。两点之间距离最短的路线不一定是最好的,在最便宜的地段上规划也不一定是最节约的,在二维规划图纸上简单的笔尺一挥,很容易造成社会价值和效益的损失。很显然,规划师应该把很多影响因素放在考虑范围之内:除了自然地理、交通及工程标准等可以衡量的影响因子外,还包含社会价值、健康及美学等不可估价的因素。麦克哈格将影响路线选择设计的诸多关键因素分类,分别按价值的最小至最大进行颜色明暗分级并在透明图纸上表现出来,例如,把自然地理因素绘制成图,色调越深表明地质条件越复杂,越不适宜于建设道路。由此形成了一系列明暗不同的图纸,当把这些透明图片叠加起来之后,便能看到路线所在区域的综合社会价值,穿越色调最浅的则是自然生态破坏值最小、社会价值影响最少、道路工程造价最节约的线路(图5)。虽然这种方法不是十分精确,但是由影响参数逐步生成规划方案的设计方法尊重自然演进过程并且使社会价值体系也能得到合理的反映。

4 结语

基于场所精神的生态建筑观是一种“自下而上”先分析后综合的设计模式,超越了对生态建筑实践中意识形态化、技术中心论的机械理性主义的传统定义,但这并非是对当代技术文明的全盘否定,更不是将“全球化”与“地域性”两分对立,而是应该承认差异性的存在,如何在摩擦的基础上取得协调,如何在异质性中创造出共生文化,一座建筑是如何与人、自然环境、历史文脉、技术设备等相关因素发生对话联系进而一步步地生成构思逻辑…这都是值得当代建筑师去思考的。

[1]诺伯舒兹.场所精神—迈向建筑现象学[M].施植明,译.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[2]伯纳德·鲁道夫斯基.没有建筑师的建筑:简明非正统建筑导论[M].高军,译.天津:天津大学出版社,2011.

[3]戴志中,杨震,熊伟.建筑创作构思解析—生态·仿生[M].北京:中国计划出版社,2006.

[4]伊安·论诺克斯·麦克哈格.设计结合自然[M].天津:天津大学出版社,2006.

[5]张 彤.整体地区建筑[M].南京:东南大学出版社,2003.

[6]孔宇航.非线性有机建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[7]黑川纪章.共生思想[M].覃 力,杨熹微,慕春暖,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[8]赵龙.基于景观生态学视角的民族生态审美意识研究[J].河北工程大学学报:自然科学版,2012,,29(4):32-36.