浅析河道生态修复与栖息地重建技术

张贤杰,陈飞华

(1.上海怡博市政水利工程有限公司,上海市201900;2.上海陈政市政工程有限公司,上海市201900)

0 引言

河道景观设计不仅起到了美化城市、修复河流生态的效果,也为居民提供了休闲娱乐的空间,满足了人们亲近大自然的要求,体现了河流及城市特有的自然和人文景观,也是社会、经济、生态可持续发展的内容。针对河道景观规划设计而言,最为核心的两项技术在于水体生态修复与控制和水环境生物栖息地的建设。

1 河道生态修复

生态修复是一项复杂的系统工程,目的是依靠大自然的自我修复能力,并辅以适当的人工措施,加速被破坏的生态系统的功能恢复。河道生态系统是流域生态系统的一部分,人类在水利方面对河流的研究和开发利用已达到相当高的水平,但从生态角度研究河道生态修复课题是近年才开始的。日本和西方一些发达国家起步较早,致力于消除人类活动对河流系统的不利影响,为修复河道生态系统做了大量的研究工作。

目前,我国已有少数地区进行河道生态修复方面的研究探索,归纳起来为两类:一是单纯利用植物护岸技术;二是植物与工程措施相结合的护岸技术。但都还处于初级阶段,缺少全方位的多层次生态修复研究,更没有系统的理论指导研究。因此开展河道生态修复技术的研究,探索在河道整治过程中应采取哪些工程、生物等技术措施,才能保护河堤岸坡结构稳定,改善水体质量,增加河道生物种群,提高河道本身的自净功能,建立一个与周围环境相互协调、协同发展,保持社会经济可持续发展的良性循环系统。

目前,水体生态修复技术具体包括:水下草皮/森林净化系统、水生植物的生态修复技术、生物基网及水生动物控藻技术。

1.1 神奇的水下草皮/森林净化系统构建

沉水植物,由根、根须或叶状体固着在水下基质上,其叶片也在水面下生长的大型植物。由于表皮细胞没有角质或蜡质层,能直接吸收水分和溶于水中的氧和其他营养物质,使得它们拥有强大的净化能力。沉水植被是健康水体的重要组成部分,它的恢复,不仅表征着退化水生态系统的恢复且具有稳定恢复的效果,上海之鱼就是选择了其中净水能力强,景观效果好的沉水植物,尤其是经多年研究选育的新品种——矮生耐寒苦草,具有强效的净水效果,呈现了水下森林的景观美景。

1.2 水生植物的生态修复技术

水生高等植物对水环境的修复主要是通过自身的生长,以及协助水体内的物理、化学、生物等作用而去除受污染水体中的营养物质;污水中的部分有机、无机物质,以及含磷含氮污染物作为植物生长所需的养料被吸收,部分有毒物质被富集、转化、分解。高等水生植物的存在可以为真菌、细菌等微生物活动提供场所,并通过其发达的通气组织将氧气输送到根基,抑制厌氧微生物生长,为好氧微生物降解有机污染物提供良好的根基环境。

1.3 超级生物基网

神奇的微生物是微生物处理水污染的一个典型,河底是一道道水草型的生态基,上面附着专吃污水的微生物,利用其在水中悬浮形成的生物膜载体,降解污水中的有机物质,同时结合沉水植物强有力的净化效果,达到综合治理的目的。

生态基投放于水中时,会将原本存在于水体底泥、植物根系或悬浮于水中的微生物富集在生态基表面。由于生态基的存在,使这些微生物找到更加适宜的居住空间,从而培养起种类更丰富、数量巨大的适应于水体的微生物,通过微生物对水中营养盐、有机物的吸收分解,以降解污染物,强化水体的自净能力;随着水体水质的提升,大量水生动植物开始不断生长和繁衍,从而逐步恢复水体的良好生态系统,长期维护水质于健康的状态。

1.4 水生动物控藻技术

依据国内多处水库、湖泊蓝藻水华暴发原因分析结果,蓝藻水华的暴发与水体营养物质含量高低不一定直接相关,而主要是缺少足够数量的上层营养级联,即:鲢鳙鱼数量及滤食性底栖动物数量。

科学地设计适量的鲢鳙鱼是控制藻类水华及防止水体富营养化的关键,底栖动物可以补缺滤食性鱼类、滤食性微型浮游植物的不足,起到生态互补的作用。

这些技术在大量的实践项目中得到推广使用,随着科技的进步,水生态环境治理模式不断创新。在这十年间也不断开拓生态治理领域,其中:人工湿地技术,生态浮床技术,景观曝气技术等等也已发展成为行业领先水平。

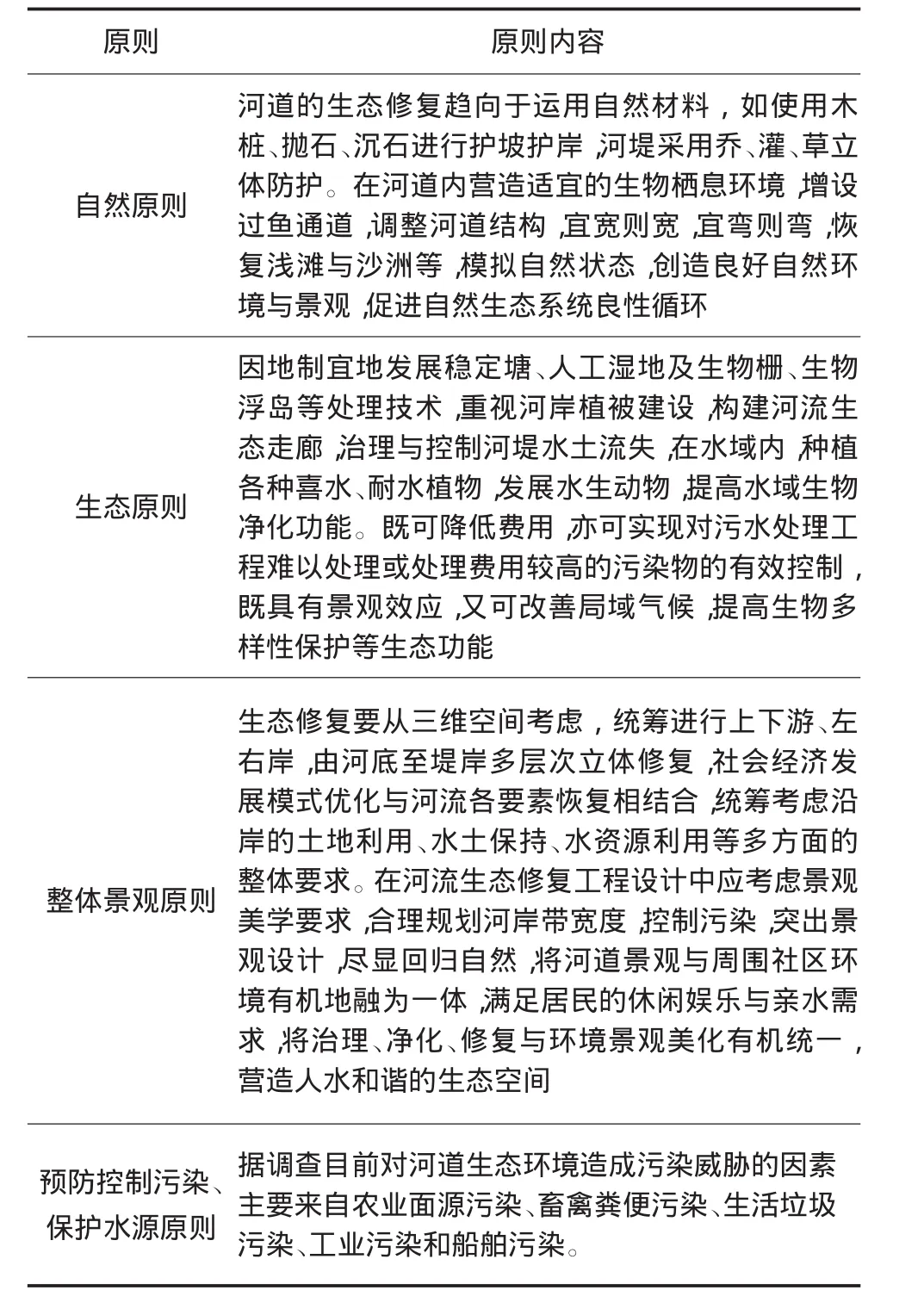

表1列出河道生态修复的各项原则。

河道生态修复应是一个完整的生态系统,它不仅包括植物,还包括动物及微生物,系统内部之间,以及系统与相邻系统间均发生着物质能量和信息的交换,具有很强的动态性。真正意义上的生态修复应该是在保证边坡稳定的基础上,以营造边坡及河道内生物多样性为目标。在水-土-生物之间,形成物质、信息和能量循环体系,通过良性循环,进行自我组织和自我修复,使生态修复不仅具有景观效果,还能修复受污染的河流水体,提高河道的自净能力,从而为整条河流生态系统的健康提供保障。

2 水环境生物栖息地重建技术

河道生态修复技术仅从植被措施的角度考虑,这些技术还不是真正意义上的生态修复。要重建一个健康的河道生态系统,除采取工程和植被措施外,还必须有选择地放养水生动物及微生物,恢复生物的多样性,重建生物栖息地。因此,在水体生态安全的基础上,恢复河道总体生物栖息功能是河流进一步的发展需要,一条生物共生、鱼虾鸟类丰富的河道是实现可持续发展的基本要义。

表1 河道生态修复技术原则一览表

栖息地又称生境,是生物生活或居住的范围的环境。常决定一种生物的存在与否,如林地生境中的不同树冠层、树干、枯枝落叶层、土壤腐殖质层、林下的灌木层、草本层及活地被层等。在每个栖息地中都有特定的动、植物种,每个种亦有其特定的栖息地。因此,栖息地的种类或数目是决定在生境中生活的物种种数的主要因子。生境或群落的结构愈复杂,其含有的生物种类愈多。

通过研究与实践,总结出一系列恢复河流生物栖息的策略。包括:柔化岸线、培育湿地、建设生态边沟、局部设置生物繁衍区及配置生物取食生活区,通过上述方法完成河道的生物栖息地重建功能。

2.1 柔化岸线,以阶梯台阶、石笼、种植驳岸等方式建设驳岸

尽可能地柔化岸线是滨水生态建设中公认的有效策略,通过梯级台阶,石笼、种植驳岸等形式柔化驳岸等技术也越来越成熟,能有效地起到柔化驳岸的功能。

表2列出水岸形态修复的各种策略。

表2 水岸形态修复策略一览表

2.2 设置集中与分散型滨水湿地,培育生境

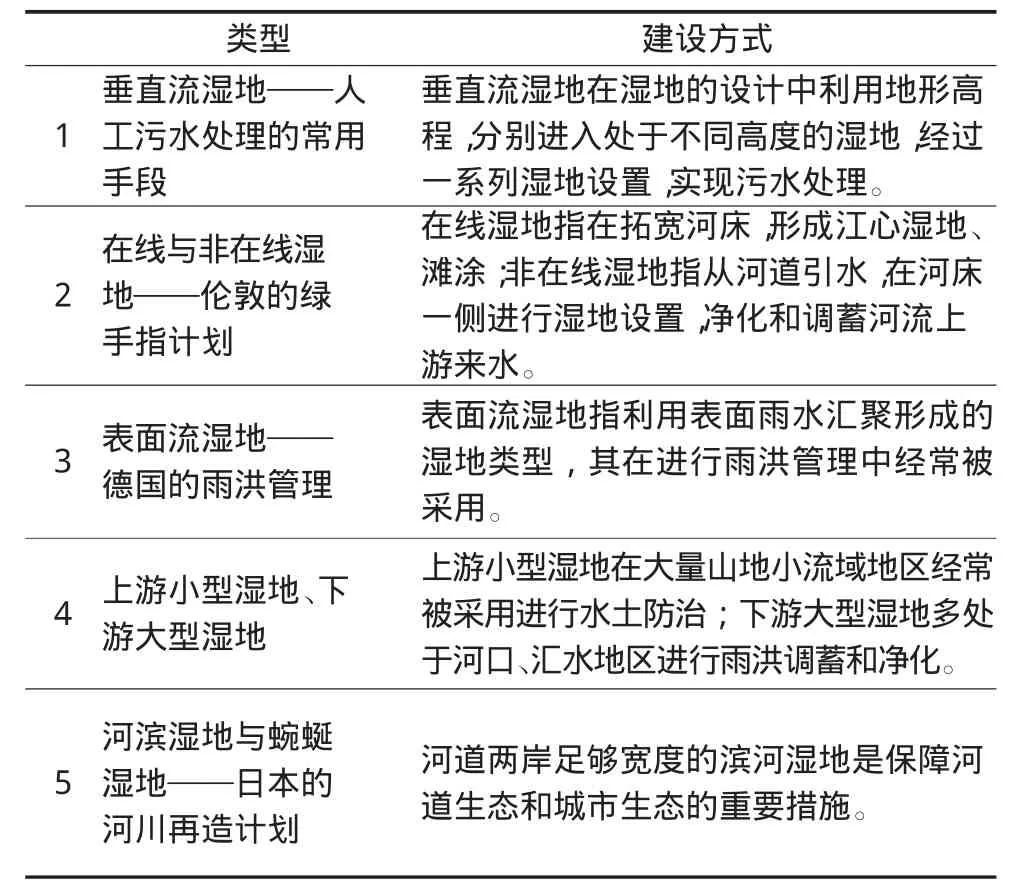

在柔化驳岸的基础上,有目的地规划出集中与分散型湿地,湿地可以很好地起到净化雨污,培育生境,以及创造生态景观的作用(见表3)。

表3 常见滨水生态湿地类型与建设方式一览表

2.3 建设生态边沟,截留并净化建筑与道路雨污

对水体的污染主要来自人为活动产生的雨污,在未经有效净化与处理前排入水体,致使水体环境破坏。在主要的雨污产生区、主干道旁设置生态边沟已越来越被认同。利用生态边沟调蓄暴雨、净化污染,同时培育生物栖息地环境。

2.4 局部创造以片林和生态池塘为代表的生物栖息地,力争促进蜻蜓与萤火虫等生物栖居

片林和生态池塘是生物多样性培育最主要的两种景观形态,局部创造50~100 m见方的片林,对总体生物栖息的帮助非常明显;生态池塘对大多数两栖生物,如蜻蜓、蝴蝶、萤火虫的生命历程都是必备的。

2.5 植物种植设计兼顾鸟类与昆虫栖居与取食要求,做到适宜生物栖居

植物设计对生物多样性的增长也是非常重要的,蜜源植物,鸟类喜栖居、喜食植物对生物多样性的培育是非常有价值的,因此在种植设计中,事先规划设计好合适的品种,对生物多样性的繁荣会起到很大的帮助。

3 结语

河道生态修复与栖息地建设越来越成为河道景观规划设计重要的思考对象,经过很长时间的研究与实践,总结出下述五条策略可以有效地推进河流景观带的全面建设。

(1)柔化岸线,以梯级台阶、石笼、种植驳岸等方式建设驳岸;

(2)设置集中与分散型滨水湿地,培育生境;

(3)建设生态边沟,截留并净化建筑与道路雨污;

(4)局部创造以片林和生态池塘为代表的生物栖息地,力争促进蜻蜓与萤火虫等生物栖居;

(5)植物种植设计兼顾鸟类与昆虫栖居与取食要求,做到适宜生物栖居。