论巴洛克时期德国管风琴的形制及音栓音色特点

段 颖

在欧洲管风琴的发展历史上,德国的管风琴演变具有代表性,而且为欧洲管风琴的制造设立了一个风向标。由于当时欧洲著名的键盘乐器制造家哥特菲尔德·西伯儿曼(Gottfried Slibermann)大力投身改良管风琴,管风琴的建造越来越精密庞大,三四层手键盘的管风琴已多见,而脚键盘的相续出现和完善使管风琴的音域更为宽广[1]。据迄今为止发现的最有价值管风琴史料(记录管风琴制造的书The Treatise of Arnaut of Zwelle)和(管风琴的音乐The Buxhein Organbook)中记载,15 世纪后期的德国管风琴已显现出以下几个特点:

1. 已出现两个或两个以上手键盘的管风琴。当我们第一眼看到这些德国巴洛克时期的管风琴时可以发现供管风琴演奏者演奏的键盘区域称为演奏台或操作台 (console)。一般说来胸键盘 (Brustwerk)的音量最小,内部排列通常仅有哨管和笛管,用于独奏部分。主键盘(Haupwerk)包括合唱音栓,长笛和小号音栓,通常用8 英尺及16 英尺音栓为基础,音效丰富而充实。伴唱键盘(Ruckpositiv)因为音管细而短,因此音调较高更具穿透力,大多以4 英尺音栓为主,包括次要合唱音栓,附加长笛音栓和短共鸣器还有簧管乐器克鲁奇号。这一部分的音管通常排列在演奏者的背后。强弱音键盘(Oberwerk)用踏板操纵储气箱正面的百叶窗式装置的开闭,控制封闭在储气箱内的音源,从而产生渐强或减弱的效果,也就是说强弱音量的变化是通过强弱音箱外部的百叶窗的开闭来完成的。管风琴键盘的排列位置通常可分为两种情况,有些管风琴的第一层键盘为强弱音键盘,第二层键盘为主键盘,第三层为胸键盘。而另外有些管风琴则是第一层键盘是胸键盘,第二层是主键盘,第三层是强弱音键盘,还有一些更大的管风琴还会多加一层伴唱键盘共四层键盘。

2. 已出现脚键盘的音栓设置。那时的脚键盘(Pedal)已有独立的主合唱音栓和哨管音栓,甚至包括32 寸的主音管,通常位于管风琴主体的两侧,提供音乐中的低音伴奏声部,也可以演奏旋律线条。

3. 有多个不同的风箱供给气压到同一键盘。对管风琴稍有了解的人都知道只有让空气进入音管(哨管和簧管的统称),管风琴才能发出声音。风箱是空气(或气流)的供给者。早在电力未被发明前,风琴的风箱需要用手来鼓风。一些古老乡村教堂里至今尚可见到那种鼓风用的杠杆。也有人站在风箱上或踏车上来鼓风,有人认为最古老的管风琴是利用水力将空气压人音管内,到了近代也有用水力机或内燃机来鼓风,不过现今的管风琴大多用电力鼓风。风箱将空气驱入气室,气室的顶部有开孔,音管插入其开孔处。相同类型的音管成排的插在一起,同一排音管表明同一类型同一结构并采用同一材料。每一根音管代表键盘的每一个音。有时音管是按尺寸大小排列的,最大的音管排在左边,即气室的低音部。不过也有把最大的音管放在中间和两端的,这样可以避免大型音管将气室一端的空气全部抽走[2]。所以说管风琴乐器本身的构造决定了使用音栓的方式,在当时科技电力未发达的年代,用人力鼓风的管风琴从风箱中出来的气流通常是经过狭窄的风道进入储气箱,这样的情况下,若要打开全部的音栓,空气的气压根本就不够用。

4. 通过滑片装置链接不同音栓控制不同音管气流的开闭。气室也有各种不同的类型,最常见,最古老也是最耐久的一种联动装置是用一种叫滑板,即可滑动的木片(slider),也称为滑片(tracker)的装置来调节。键盘和气室通过一系列的联动装置(action)与音管连接。键盘上的各个琴键连接着装在气室底部的栓子上的若干组滑片,启动音栓后可以带动储气箱内的滑板(silder),音栓的作用是关闭或阻止气流进入音管,启动音栓时滑板会滑动到指定位置的音管。按下琴键,滑片上的小孔正好与音管上的入气孔对准,使气流通过音管发出相应音高的声音。换言之,如果演奏者不启动与键盘对应的音栓,演奏时即使看到琴键在动也不会使音管发出任何声音。这种十分灵敏的装置使演奏者轻触键盘就能按照触键时的轻重缓急使音管产生曲调。

操作台除了有一层或多层手键盘、脚键盘以外,还有设置在操作台的两侧或键盘上方的控制部件称为“音栓”(Stop)。由于当时管风琴的大小形制各异,在音栓的排列和音色的发展方面开始出现了两个不同的方向:一类是利用音栓系统在伴唱管风琴中选择个别音栓演绎不同音色;另一类是把不同的便携式伴唱管风琴组合在一起,用各自不同的键盘控制各自音管而产生不同音色。最终,到了巴洛克时期形成根本的变化是使多个伴唱管风琴组合成为一个管风琴的组成部分,特定音栓的组合形成管风琴的基础音色且沿用至今。

对于管风琴演奏家们来说,演奏一部管风琴作品不仅需要对该作品精研细读,千锤百炼音乐的弹奏技巧,还需了解当时管风琴的流派及历史渊源,试想一下如果在管风琴上演奏巴洛克时期的作品但却选用了法国浪漫派时期的音栓,那么作品风格的诠释则是非常错误的,所以说选配合适的音栓对准确把握管风琴作品的风格尤为重要。

由于在巴洛克时期德国的音栓都是以音色变化的配置(Werkprinzip)方式排列,即每种音栓和每层键盘都赋予管风琴独特的音质和特色。这样的乐器结构吸引了诸多作曲家们为形制精密庞大的“乐器之王”谱写大量的管风琴作品。当时德国教会管风琴伴唱的习惯虽已风行,但在莱比锡,管风琴与咏唱还处于交替进行的状态。管风琴圣咏曲在音乐创作形态和技法上,与声乐的圣咏经文歌大体一致,是合唱曲也是风琴曲。在巴赫以前,由于管风琴的制造技术并不发达,大多是用便携式管风琴,只能用个别音栓,管风琴作品一般都是模仿经文歌的圣咏形式产生,其方式是圣咏旋律每一行为单位的模仿,一行终止后再开始第二行的模仿。这也就相当于把数个不同主题的赋格曲发展部连接组成一首作品,作品大都缺少统一,当时的管风琴圣咏曲最重要的作品是德国作曲家萨缪尔·沙伊德 (Samuel Scheidt,1587—1654)的《新乐谱》 (Tabulatura nova)(1624年,共3 卷)。萨缪尔·沙伊德之后,管风琴圣咏曲的发展,形成了完全对立的两派:一派是以迪特里希. 布克斯特胡德 (Dietrich Buxtehude,1637—1704)为代表的北德乐派;另一派是以约翰·帕赫贝尔 (Johann Pachelbel,1653—1706)为代表的中德乐派。迪特里希. 布克斯特胡德的作品强调的是旋律各部之间的差异,加强对比的效果。而帕赫贝尔的音乐则从变化之中进一步强调了统一。巴赫则从这两派中间汲取营养,把管风琴圣咏曲这种形式发展到了最高境界。他把帕赫贝尔追求的整体性和布克斯特胡德追求的局部的丰富性有机地统一了起来,从而将管风琴的写作和演奏技巧达到了后人难以逾越的高度[3]。在这里值得一提的是巴赫为管风琴所创作的六首三重奏奏鸣曲作品BWV525-530,这套作品于1730年初创作完成,巴赫任职于莱比锡的四座教堂,正值创作的成熟期。在莱比锡期间的27年中,巴赫为教堂创作了近300 部宗教康塔塔,包括《约翰受难曲》《马太受难曲》《圣诞清唱剧》《歌德堡变奏曲》《音乐的奉献》《赋格的艺术》等伟大作品[4]。这六套三重奏鸣曲作品内涵丰富、风格多样,复调的写作技法大量使用其中,传说是为长子威廉·弗里德曼·巴赫练习管风琴演奏技巧而创作。最有意思的是在整套作品当中,他尝试着使用管风琴上的两个手键盘和踏板键盘,充分展示了三个声部在同一乐器上的完美结合[5]。尽管在三重奏鸣曲中有时低音声部不太独立或活跃,但总体来说作品中的三个声部是同等重要,有时这三个声部还可以划分为由一件独奏乐器和一件键盘伴奏乐器组成。这种创作形式在当时非常盛行,广受欧洲作曲家们的喜爱。

以下就以巴赫的六首三重奏鸣曲当中结构布局最独特,技巧相对较难的第四首三重奏鸣曲作品BWV528 为例,结合每个乐章的音乐风格演绎着重阐述个人对音栓配置的理解与运用。

第一乐章 慢板-活泼地(adagio-vivace)

从这个乐章的结构布局,声部分配以及结尾的创作手法来看是巴赫的六首三重奏鸣曲当中最独特的一首。通常演奏三重奏鸣曲及两个或两个以上不同的复调乐曲时,为了保证每一条旋律线的清晰度,因此演奏时分别要在主键盘,伴唱键盘,脚键盘上演奏,演奏者需要在手键盘或脚键盘上选用反差强烈的音栓。在这个乐章里,需要选配的基础音栓是必不可少的。这包括手键盘上两个键盘至少一个8 英尺音栓,脚键盘上的一个16 英尺音栓,另外还可以追加4 英尺或个别变音音栓以增加特殊效果。当然在稍具规模的管风琴手键盘上也有16 英尺音栓,用这种音栓可以增加音响的深度和宏伟庄严的气氛。反之若要获得明亮轻快的音色,可在脚键盘上仅采用8 英尺或4 英尺而不用16 英尺和32英尺音栓。所以在这个乐章里,需要选配主键盘与伴唱键盘8 英尺及4 英尺的基础音栓(principle 8、4),为了使乐曲的三个声部的主题、对题、低音线条和旋律非常鲜明,脚键盘可选用16 英尺和8 英尺的基础音栓。乐章开始以一个三声部赋格的慢板(adagio)部分作为全曲的前奏(1 -4 小节);接着是采用一个简单的咏唱进入活波的速度(vivace)部分(5 -13 小节、16 -24 小节、31 -39 小节)。左手主题旋律出现在低音区,高八度赋格应答主题贯穿始终(14 -15 小节、25 -30 小节、40 -75 小节)。踏板部分采用固定低音。乐章结尾部分开始于61 小节,这里巴赫并没有采用常规的不完全终止式,而是使用了含有hemiola 节奏的意大利式结尾,这种创作手法在快板乐章中极为少见,相同手法再次出现在第二乐章。值得注意的是乐曲第一乐章的急板(vivace)部分(第50 及53 小节),踏板声部中含有至少一个主要动机,与主题声部形成了二声部的复调旋律,这在巴赫的作品当中非常典型。结尾部分强调经过音和倚音,这些富于装饰变化的细节使得音乐趣味横生。

第二乐章 行板(andante)

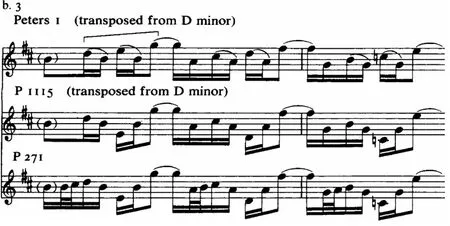

这个乐章的优美与典雅之处是难以用单纯的文字来描述。通过早期的两个版本对比可以看出这个乐句形成的过程(见谱例2),第一和第二行(分别是peter I 版本和Novello V 版本)也是这个乐句的最初原型。巴赫采用看似冗长沉闷的两小节小调乐句,即使在之后的模仿和应答中也未有所改变,这样的乐句结构贯穿全曲,同时含有32 分音符的对题B 动机不断地出现,最终它与主题的和声进行到了拿坡里六度(见例3.)。在音栓选配方面,许多管风琴上有一系列独奏音栓和独奏混音音栓就是为此类音乐作品而设置。主键盘和伴唱键盘分别可选用8 英尺的基础音栓,也可在其中的某个键盘中选配簧管音栓(reeds pipe)。伴奏部分是由另一层手键盘和脚键盘来承担,音栓需要选用音色比较柔美的长笛音栓、和弦乐音栓或加入笛管音色的音栓如sifflote,flute 4。脚键盘则选配16 英尺及8 英尺的基础音栓,这样可以塑造出巴洛克时期典雅柔美而富于遐想的田园诗意般效果。

例2.

例3:

第三乐 小快板(Un poco Allegro)

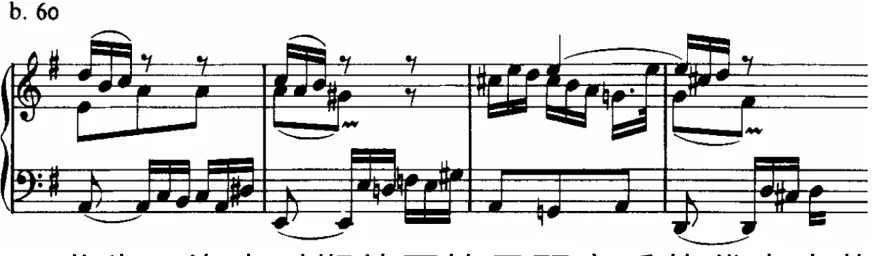

该乐章三拍子舞曲的特点鲜明,这种创作手法运用在奏鸣曲的末乐章中是相当普遍的。同样的旋律素材也出现在巴赫的康塔塔‘Ich wu nsche mir’中,但不同的是康塔塔里的3/8 拍要慢一些。在第60 小节,三连音旋律部份被右手和踏板拆分开来(见例4),巴赫这样做是为了更易于踏板部分的连续演奏,并给踏板注入了更多的主题元素。巴赫之所以采用小步舞曲来表达这个乐章,料想是为使这个作品更具有舞蹈性。在这个乐章的音栓选配方面,手键盘除了选配8、4、2 英尺基础音栓以外还可以增添使乐曲愉悦轻快的混音音栓,如混音4,还可以加一个簧片类音栓,这样只是音色上有对比而音量上并无差异。脚键盘仍然采用16、8 英尺基础音栓,这样设置音栓可以使得整个第三乐章的赋格主题很有趣活泼[6]。

例4:

作为巴洛克时期德国管风琴音乐的代表人物,巴赫这套为管风琴所创作的六首三重奏鸣曲被业内公认为最杰出的巴洛克时期德国管风琴作品之一,自此之后再也没有哪位作曲家为管风琴写过类似的三重奏鸣曲。巴赫以严格的几何数学法则和宗教灵魂内涵为原则将管风琴复调音乐推上了一个空前的高度,并把管风琴的演奏及创作技巧演绎到前所未有的程度。受路德新教派的影响,巴赫将当时流行的世俗的音乐旋律融入了他的音乐作品中,为新教派创作了大量既严肃又通俗易懂,且技巧性强的管风琴作品,使他的音乐作品不再属于单纯的宗教附属品,更赋予了作品生气勃勃的人情味,同时也充分展示巴洛克时期德国管风琴音栓的音色特点,而且还把巴洛克时期德国管风琴的音栓音色发挥到了极致,对巴洛克时期德国管风琴音乐的创作及发展起到了巨大的推动作用,迎来巴洛克音乐的黄金时代[7]。

通过上文对巴洛克时期德国管风琴的形制及音栓音色特点的阐述及对当时管风琴的代表人物巴赫管风琴作品BWV528 的分析了解到,每架管风琴精密的联动装置链接着各种音色的音栓,每根音栓的音色又不尽相同,几乎可以模仿所有的乐器,但它的发声和联动部分却隐藏在表面壮丽的音管后面不易让人察觉,而现代的管风琴演奏家在演奏德国巴洛克时期作品选配音栓时只能推测德国早期管风琴能发出什么样的声音,而不能确切的知道当时的演奏家们具体用了什么样的音栓。所幸的是我们仍能够在现今遗留下的文献及古董管风琴上推断出当时为这架管风琴所做的作品及乐派,这对于让我们尽可能在另一架管风琴上能够保持原汁原味的复古演奏是至关重要的[8]。由此可以看出,一部管风琴作品音栓的选配不仅取决于乐器的本身,更取决于乐曲的历史传统和演奏者本人的艺术品味。经过几个世纪无数杰出的工匠和音乐家们不断地研究和改良奠定了管风琴的形制和音栓音色设置的规范,从而使德国管风琴成为世界管风琴发展史上最主要的流派。

[1]Peter Williams,Barbara Owen. The Organ [Z]. The New Grove Musical Instruments Series,1988:21-23.

[2]大卫· 贝克. 管风琴的历史[M]. 庄继禹,译.England,1997.

[3]斯特凡诺·卡图齐. 巴赫和巴洛克音乐[M]. 王亚琴,译. 杭州:浙江人民出版社,2003.

[4]安德鲁·威尔逊·迪克森. 基督教音乐之旅[M]. 毕玮,戴丹,译. 上海:上海人民美术出版社,2003.

[5]G. Stuff and E. J. S. Bach as Organist:his Instruments,Music,and Performance Practice[M]. Bloomington,Ind,1986.

[6]H. D. Blanchard. The Bach Organ Book [M]. Delaware,Ohio,1985.

[7]S. Jeans. The Organ Builder J. S. and C. A. Buchholz of Berlin [J]. Organist Review,1987:207.

[8]W. L. Sumner. The Organ of Bach [M]// Eight Music Book. London,1956:14-135.