慧能的譬喻观及其实践策略

——以敦博本《坛经》为中心的解读

袁 劲

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

慧能的譬喻观及其实践策略

——以敦博本《坛经》为中心的解读

袁 劲

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

敦博本《坛经》中的譬喻集中分布在大梵寺讲法部分,多用于说明复杂深奥的佛理。在佛法真谛“不可说”与传法需要“不得不说”的矛盾下,这种“譬喻说法”暗含着“如何说”的语言策略,即遵循“于譬喻而离譬喻”的原则,通过“出语尽双”和“亦复如是”的方式尽力消除语言逻辑对自性的干扰。

《坛经》;譬喻;言说

慧能(638-713),唐岭南新州(今广东新兴县东)人,得五祖弘忍衣钵,为禅宗六祖,其思想主要记载于《坛经》之中。据笔者统计,敦博本《坛经》中的譬喻凡21处①。对于这类在《坛经》中大量出现的譬喻说法,现有的研究成果数量有限且多停留在简单的分类整理、喻意阐释以及翻译方式的对比等层面。如较早对《坛经》譬喻现象进行研究的张子开把譬喻列为《六祖坛经》中重要的修辞现象,并将其归纳为明喻、暗喻和借喻三类。[1]在此基础上,于海玲进一步考察了英译本《坛经》中比喻被复制、更换乃至省略的具体译法。[2]李如密“读禅悟教”,将“巧譬妙喻”列为《坛经》中教学艺术的首条特色。[3]与之类似,郭晓敏则以“文学性”视角切入,将譬喻说法的形象与浅显视作“极高明地使用语言文字”的一种策略。[4]笔者认为,慧能如此频繁地使用譬喻说法固然与佛教传统有关,但《坛经》中譬喻的归类与分布却在“大梵寺讲法”与“漕溪山问答”两部分迥异,此疑点似乎并未受到学界的足够重视。已有的《坛经》譬喻研究亦多停留在单纯的整体归类与逐条释义层面,而未能由整体的譬喻观来观照慧能的禅宗思想。鉴于此,本文抛开传统的形式结构归类法,由譬喻的使用意图入手,将敦博本《坛经》中的譬喻分布与慧能的譬喻观及其实践相结合,并佐以数据和文献证理,从而为解读《坛经》思想探寻一条新的路径。

一、归类与分布:《坛经》中的譬喻统计

佛教典籍中的譬喻,又称比喻,义为“以了知之法,显未了知之法”[5]。作为一种特殊的说理方式,譬喻在佛教经典中大量出现,如《金刚经》中的“金刚六喻”,《法华经》中的“法华七喻”等等。譬喻在佛经的说理体系中发挥了重要作用,依据慧能讲法内容辑录而成的《坛经》亦不例外。无论是得法偈中的“菩提树”、“明镜台”,还是传法语录中的“灯光”、“虚空”、“大龙下雨”,乃至传法颂中的“花”和“叶”,可以说,“譬喻说法”已贯穿《坛经》全书。

对于佛经中譬喻的分类,丁敏先生提出的三分法被学者广泛应用:一是相当于修辞学中的譬喻(Aupamya),以某些有类似点的事物比方想要说的事物;二是例证,属因明三支(宗、因、喻)中的譬喻支(Drstanta),以例证加深佛理的说服力;三是佛典九分教或十二部经中一种,即阿波陀那(Avadana),主要用于记载佛及弟子、居士的行谊风范。[6]上述三者形式虽有不同,却都用于佛经中的辅助说理。因此,在《坛经》中譬喻的分类问题上,与其套用修辞学上基于形式结构的明喻、暗喻、隐喻分类法,倒不如着眼于意图,分析使用者(主要是慧能)借譬喻言说的目的。

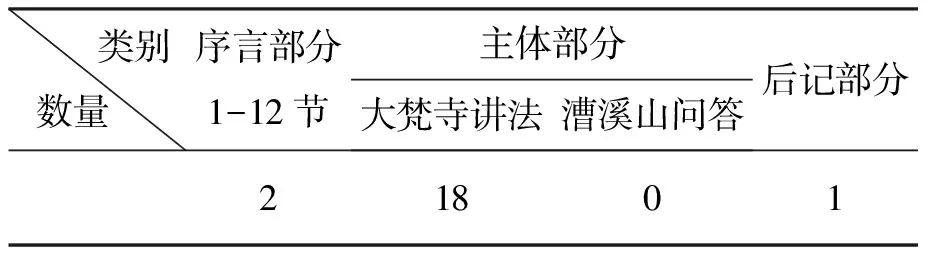

依据使用意图,我们可以将《坛经》中的譬喻大致分为“形象性比喻”、“说明性比喻”和“命名性比喻”②三类。形象性比喻意在“强化形象特征”,即通过形象化的言说,使本体在比喻中强化其边缘特征。例如,在“自古传法,气如悬丝”③一喻中,易断的“悬丝”就突出了“传法”的危险。说明性比喻用于“说明一种相对复杂深奥的事理”,以彼物的简单清楚来说明此物的晦涩不明。在“灯光”之喻中,慧能以“有灯即有光,无灯即无光”的显著特征来说明“定慧体一不二”的道理,便收到了化繁为简的效果。命名性比喻用于“固定的指称”,即命名时“把新认识的事物归入正常知识框架中不相干的一个类中”。如“福田”和“苦海”就分别将佛教中福报和痛苦的概念,移入世俗知识框架中的田地和大海。按照上述标准,《坛经》中的譬喻可归类如表1:

表1 敦博本《坛经》中的譬喻归类

我们知道,使用者的特定意图决定了譬喻的形式。命名性譬喻用于事物命名,并不具有广泛的适用性,因此仅出现一次。形象性譬喻具有很强的修饰功能,它在《坛经》中出现的次数较少,与文本的“口头传统”和慧能的“不识文字”有很大关系。相较而言,说明性譬喻的大量出现,正契合了《坛经》文本的说理性特征。此类譬喻在说理中的重要作用,已在历史上的两次著名对话中有所体现:

(梁王)谓惠子曰:“愿先生言事则直言耳,无譬也。”惠子曰:“今有人于此而不知弹者,曰:‘弹之状若何?’应曰:‘弹之状如弹。’则论乎?”王曰:“未论也。”“于是,更应曰:‘弹之状如弓,而以竹为弦。’则知乎?”王曰:“可知矣。”惠子曰:“夫说者,固以其所知谕其所不知,而使人知之。今王曰‘无譬’,则不可矣。”王曰:“善!”[7]

尔时,佛告舍利弗曰:“我先不言诸佛世尊,以种种因缘、譬喻言辞、方便说法,皆为阿耨多罗三藐三菩提耶?是诸所说皆为化菩萨故。然舍利弗,今当复以譬喻更明此义,诸有智者,以譬喻得解。”[8]

前者源于《说苑·善说》,是惠子向梁王论证譬喻的不可或缺性;后者出自《法华经·譬喻品》,为佛祖向弟子讲述譬喻辅助说法之功能。对于慧能而言,由于佛法的深奥道理很难被教外人士直接领会,大量使用这种“打比方”往往能达到深入浅出的效果。由此看来,说明性譬喻在《坛经》中出现次数最多绝非偶然。

当然,使用意图还需要与具体的语境结合,这就涉及譬喻在《坛经》中的分布问题。敦博本《坛经》共计57节,按照内容可大致分为三部分:1至12节相当于是“序言”,由慧能自述得法过程及传法缘由;13至44节是主体部分,记录慧能讲法内容和师徒间的佛法问答,其中又可细分为“大梵寺讲法”(13至37节)和“漕溪山问答”(38节至44节);45至57节可称作“后记”,是慧能临终前对弟子的开悟与嘱咐。显然,《坛经》中譬喻的分布并不均匀,各部分使用情况如表2:

表2 敦博本《坛经》中的譬喻分布

《坛经》中的譬喻主要分布于慧能讲法部分,这也印证了使用者的主要意图为辅助讲法。不过,同样是传授禅宗思想,为何“大梵寺讲法”与“漕溪山问答”两部分的差异如此悬殊呢?从使用效果来看,大梵寺讲法中“灯光”、“虚空”、“大龙下雨”等譬喻的运用无疑是相当成功的。那么,慧能在开悟弟子时又为何突然弃用譬喻呢?就《坛经》中的譬喻分布而言,18:0的悬殊差异无疑是个值得探讨的话题。

在归类中,说明性譬喻所占的大比例,印证了用以解释佛法的主要功能。在分布中,大梵寺讲法部分的高度集中,表明了慧能在讲法中使用譬喻的选择性。鉴于两者巨大的分布差异,再联系慧能开悟法达和翻案神秀偈时所流露的态度,我们可以发现,譬喻在《坛经》中的作用似乎并不能用便于听众理解佛理来简单地概括。

二、“菩提本无树,明镜亦无台”:慧能的譬喻观

通观全书,慧能对譬喻的认知和评价有其一以贯之的态度。在分析譬喻“实践”的同时,我们更应关注六祖对于譬喻的“批评”。敦博本《坛经》中,慧能的譬喻观在开悟法达和翻案神秀偈两处可见一斑。先看慧能对法达困惑的解答:

六祖言:“法达!《法华经》无多语,七卷尽是譬喻因缘。如来广说三乘,只为世人根钝。经文分明,无有余乘,唯有一佛乘。”……大师言:“法达!此是《法华经》一乘法。向下分三,为迷人故。汝但依一佛乘。”大师言:“法达!心行转《法华》,不行《法华》转;心正转《法华》,心邪《法华》转。开佛知见转《法华》,开众生知见被《法华》转。”大师言:“努力依法修行,即是转经。”

《法华经》以羊车、鹿车和(黄)牛车喻指“三乘”,又将“一佛乘”喻为大白牛车,这是一处明显的“譬喻说法”。法达没有领会“无有余乘,唯有一佛乘”的真谛,故而“心迷不知正法之处”。在如何认识譬喻与佛理的问题上,慧能的态度很明确:“不行《法华》转”、“心邪《法华》转”和“开众生知见被《法华》转”即是对执着于经文字面义的批评。“如来广说三乘,只为世人根钝。经文分明,无有余乘,唯有一佛乘”——在慧能看来,三乘譬喻只是佛祖讲法的权宜之计。④所谓“向下分三,为迷人故”,并未掩盖《法华经》“一乘法”的真谛。那么,学佛之人也就不能为经书文字或者讲法语言所“迷”,而是要“于相离相”,“于空离空”和“于譬喻而离譬喻”。

再看神秀与慧能在得法心偈上的比试。围绕着两人禅偈的优劣问题,历史上聚讼纷纭,本文亦不再赘述。抛开价值评判,我们不妨从譬喻角度,聚焦慧能的取胜技巧。神秀与慧能的禅偈分别为:

(1)身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。——神秀

(2)菩提本无树,明镜亦无台,佛性常清净,何处有尘埃?——慧能

(3)身是菩提树,心为明镜台,明镜本清净,何处染尘埃?——慧能

在(1)中,“菩提树”、“明镜台”和“尘埃”分别喻指身、心和世俗杂念。神秀借此表达了自己对修行的见解,即通过“时时勤拂拭”的渐修法,祛除客尘,恢复清净。对此,慧能大作翻案文章:(2)、(3)分别在断然否定和姑且承认“身是菩提树,心如明镜台”的前提下,得出“何处有(染)尘埃”的颠覆式结论。概括而言,“凡所有相,皆是虚妄”,神秀偈的致命处正在于“有相”。为了说明佛门弟子身心的清净,神秀连用释迦牟尼悟道之树和带明镜的梳妆台两个譬喻,但紧随其后的“拂拭”和“尘埃”却陷入“明镜台”之相。“‘拂拭’时自性清净,不‘拂拭’时,自性就不清净了吗?真正的佛性还能被污染吗?”[9]显然,神秀不自觉地陷入了譬喻带来的分别思维之中。其结果便如弘忍所言,“作此见解,若觅无上菩提,即不可得。要入得门,见自本性”。“我空法有”,神秀终究是求法而不得。

若说神秀被譬喻之相遮蔽了自性,遂在分别思维的迷宫中不得出路;那么,慧能又是怎样在“佛理—譬喻—概念—分别—执着”的陷阱中破关而出的呢?不妨从修辞学的角度略作分析。一般来说,譬喻由本体、喻体和相似点构成,其中又以相似点最为重要。从本体和喻体的转换来看,神秀偈显然是有问题的。(1)中“心≈明镜台→拂拭→尘埃”的推导环节中,“时时勤拂拭”承接上句“心如明镜台”而言。本体和喻体的搭配没有问题,但相似点的“过渡”却出现了偏差:有形可见的“明镜台”需要“勤拂拭”,无形的“心”却是不可“拂拭”的。慧能两偈正是抓住了这点而大做文章。(2)中“菩提本无树”和“明镜亦无台”拆解了原有譬喻。在慧能创造的新语境中,菩提为觉悟,明镜指清净,两者都被还原为自心自性。那么,“明镜≠台”也就意味着“心≠明镜台”,这就从源头上破掉了神秀之偈。(3)沿用了原有的譬喻,但相似点却变为“心”和“明镜”都具有的“清净”特征,遂改“心≈明镜台→拂拭”为“心=明镜台→清净”。确如慧能的反问:“何处有(染)尘埃?”从摆脱譬喻中概念和逻辑的干扰来看,(2)中的“釜底抽薪”与(3)中的“正本清源”两种策略实则殊途而同归。

可以说,慧能的高明之处在于认识到譬喻的局限性,故能“于譬喻而离譬喻”,得佛法之意而忘譬喻之言。所谓“凡所有相,皆是虚妄”,譬喻仅是“权设”的言说方式,无法穷尽佛法大义。因此,“身是菩提树,心为明镜台”也好,“菩提本无树,明镜亦无台”也罢,慧能早就用行动向世人表明,一切譬喻都是暂时的,言说者仅于此略作停留,听闻者也应突破此中概念和思维的迷宫。

三、“出语尽双”与“亦复如是”:《坛经》的譬喻策略

语言具有诸多局限,很难准确地传达佛法妙理。“本性自有般若之智,自用智慧观照,不假文字”——慧能对此早有认识。作为一种特殊的言说方式,譬喻“以眼见事喻所不见”[10]解说佛法大义,会不可避免地产生概念和分别思维,这些都于禅宗所主张的破除执着有害而无益。然而,彻底摒弃譬喻乃至语言,也就意味着放弃了它们在传法中的媒介作用,这并不可行。那么,佛法“不可说”与传法“不得不说”的矛盾,就需要“如何说”的调解。面对语言困境,佛祖在《金刚经》中用“佛说A,即非A,是名为A”的方式“随立随破”。同样,作为“如何说”的方式之一,《坛经》中的譬喻也折射出慧能、乃至整个禅宗史上的言说策略。

其一,“出语尽双”之“破”。慧能去世前曾召集弟子,留下“动用三十六对”的遗嘱:“举三科法门,动用三十六对,出没即离两边,说一切法,莫离于性相。若有人问法,出语尽双,皆取法对,来去相因,究竟二法尽除,更无去处。”在明暗、有无、大小、智愚、生灭、体用、烦恼菩提等一系列的对举中,慧能用有分别的方法引导学佛者进入无分别的境界,用正常逻辑思维的二元对立破除偏执一边。可以说,这种“出没即离两边”的言说策略“正是禅宗试图超越语言、法相,达到混然无迹的佛境上的最好尝试”[11]。当然,“出语尽双”的适用范围并不局限于“有人问法”。“灯光”之喻的体与用(十五),“清天”之喻的明与暗(二十),“水流”之喻的生与灭(二十六),“大龙下雨”之喻的大与小、智与愚(二十八),“纳诸佛世界于自性”之喻的迷与悟、佛与众生(三十五),乃至得法偈的有与无(八),传法颂的邪与正(五十)……慧能在“譬喻说法”时也秉承这一原则,随时注意破除本体与喻体中所形成的分别思维。

其二,“亦复如是”之“出”。慧能先后在解说“定慧体一不二”(十五)、“世人性空”(二十四)、“众生本性般若之智”(二十八)、“小根之人,闻说此顿教”(二十九)、“三十六对”(四十六)时用到譬喻,并以“亦复如是”作为收束。就试图说明的道理而言,定慧等持、万法尽是自性、见性成佛等思想都是“慧能化”的禅宗理论,与传统佛教有很大不同。为了便于听众理解上述相对陌生和复杂的道理,慧能分别以灯光不可分离、虚空包含万物、海纳众水、草木被水冲倒、明暗相互映衬来“打比方”,并形成了一定的程序。以“灯光”之喻为例,上述譬喻中的固定模式是先言佛理(“定慧体一不二”)、再用譬喻(“有灯即有光,无灯即无光。灯是光之体,光是灯之用”)、最后以“亦复如是”总结(“此定慧法,亦复如是”)。种种譬喻皆为说理服务,理既说明,譬喻亦应舍去。学佛者须由“亦复如是”走出说理中的“舍宅”而“不可言归”。这就近似行文中表示插入的破折号,先引出解释说明的插入语句,末尾又以一明显的标志提醒读者回归正文的叙述框架。

如周裕锴先生所言,“禅的目的是追寻本体论意义上的‘悟’,而不是认识论意义上的‘知’。这种禅悟,在本质上是与逻辑主义不相容的”[12]279。认知与自性难以等同,真正的佛性亦非语言所能传达。既为传法开譬喻的方便之门,就得对佛法的“不可说”进行补救。对于慧能而言,“出语尽双”和“亦复如是”意在破除或者走出譬喻中的逻辑主义,正是他在“如何说”上的一种补救。

四、结 语

佛门爱用“譬喻说法”,甚至以譬喻(形式)来说明譬喻(功效):“譬喻,为庄严论议,令人信著故……譬如苦药,服之甚难;假之以蜜,服之则易。”[10]如果说辅助说法是譬喻的“药效”,那么,它所携带的概念、逻辑也会带来“副作用”。从这种意义讲,慧能始终强调“自悟修行”,在“默然而付衣法”的理想与“示道见性”的现实面前,借助譬喻言说亦是无奈之举。但是,慧能又绝非被动地求助于譬喻,而是在讲法过程中始终遵循着自己的譬喻观。相比于此后禅宗语录中“绕路说禅”之隐晦,“反常合道”之乖谬[12]246-302,《坛经》中的“譬喻说法”虽然尚未走向彻底的“反语言”,却同样暗含了“破”(如“出语尽双”)与“出”(如“亦复如是”)的言说策略。无论是说法时的“实践”,还是不经意间流露的“批评”,慧能的譬喻观在《坛经》中一以贯之:在“于譬喻而离譬喻”的譬喻观指导下,面对官僚和民众,慧能不得不借助譬喻“示道见性”;而在面对具备一定修养的佛学弟子时,慧能便果断地放弃了譬喻,令其“识自本心”、“顿悟菩提”。如此看来,“大梵寺讲法”与“漕溪山问答”中譬喻的悬殊分布亦非偶然。

注释:

① 此统计据黄连忠校订《敦博本六祖坛经校释》整理而成,未含偈颂部分。

② 此分类法参照了刘大为先生的比喻研究。见刘大为:《比喻、近喻与自喻——辞格的认知性研究》第50、51、54页,上海教育出版社2001年版。

③ 本文凡引用《坛经》原文者,均据黄连忠校订《敦博本六祖坛经校释》,万卷楼图书股份有限公司2006年版。

④ 此点在宗宝本表现得更加明显,如慧能所言“况经文明向汝道:‘惟一佛乘,无有余乘,若二若三,乃至无数方便,种种因缘,譬喻言词,是法皆为一佛乘故。’汝何不省?三车是假,为昔时故;一乘是真,为今时故”,又,法达赞偈“诵经三千部,曹溪一句亡,未明出世旨,宁歇累生狂;羊鹿牛权设,初中后善扬,谁知火宅内,原是法中王”等。见魏道儒:《坛经译注》第118、120页,中华书局2010年版。

[1]张子开.敦煌本《六祖坛经》的修辞[J].敦煌研究,2003(1):55-60.

[2]于海玲.《坛经》中比喻手段的使用及英译[J].和田师范专科学校学报,2011,30(3):65-67.

[3]李如密.《坛经》中的教学艺术初探——读禅悟教之一[J].当代教育与文化,2011,3(2):85-89.

[4]郭晓敏.《坛经》的文学性研究[D].杭州:浙江大学,2012.

[5]丁福保.佛学大辞典[M].北京:文物出版社,1984:1447.

[6]丁敏.佛教譬喻文学研究[M].台北:东初出版社,1996:6-11.

[7]刘向.说苑校证[M].向宗鲁,校正.北京:中华书局,1987:272.

[8]鸠摩罗什等.佛教十三经[M].北京:中华书局,2010:386.

[9]贾题韬.坛经的智慧[M].北京:中国社会出版社,2006:46.

[10]龙树造.大智度论[M].鸠摩罗什,译.上海:上海古籍出版社,1991:241.

[11]魏鸿雁.《坛经》三十六对法与唐代禅意诗的形成[J].殷都学刊,2005(1):73.

[12]周裕锴.禅宗语言[M].杭州:浙江人民出版社,1999.

[责任编辑 李夕菲]

栏目更名启事

为进一步加强五邑大学学报(社会科学版)特色栏目的建设,我学报自2014年第1期起,已将“广东侨乡文化研究”更名为“侨乡文化研究”,以拓宽学术资源、提高稿件的学术质量,并期望专栏文章的选题更具普遍关注视角。

更名后的“侨乡文化研究”栏目,将继续刊发广东省华侨华人以及侨乡文化研究成果,并将关注福建、浙江、广西、海南以及中国其他侨乡的研究成果。对适宜在上述栏目刊用的稿件给予优先发表权,对其中原创性强、学术价值高的优质稿件、特色稿件,在原先不收取任何发表费用的基础上,再视稿件质量给予500-1500元稿费。欢迎老、新作者瞄准上述栏目,惠赐优质、特色稿件。

2014-07-26

袁 劲(1989— ),男,山东枣庄人,博士研究生,主要从事文艺学研究。

B942.1

A

1009-1513(2015)01-0049-05