古建筑防火的前世今生

张野平,莫文烈

ZHANG Yeping1,MO Wenlie2

(1.中国美术学院风景建筑设计研究院,浙江 杭州310012;2.浙江华策规划建筑设计有限公司,浙江 杭州310012)

勤劳智慧的祖先用双手创造了各式各样独具风格的建筑,使我国成为世界历史上拥有最完整的建筑体系的国家。古建筑属于极其重要的历史文化遗产,标志着一个国家的文明程度,是人类历史的见证者,也是全人类共同的宝贵财富。它既是一定历史时期政治、经济、文化的反映,是人类社会发展的活史书;另一方面也具有不可再生的价值特性,一旦遭到毁坏,所造成的损失将无法挽救。因此,古建筑与现代建筑物相比,在防火安全和保护工作上有着截然不同的控制要求。这就要求我们,必须加强和提高对古建筑消防存在的问题、古人的防火设计以及现今的保护工作等的了解和重视。

1 古建筑消防存在的问题

2013年国务院核定公布了第七批全国重点文物保护单位,截止到目前,我国共有4295 处全国重点文物保护单位[1]。其中属于古建筑类几乎占了一半。文物建筑自身具有的特殊性,也决定了必须把文物保护工作放在首要地位。古建筑不仅存在木结构特点的客观原因,也因文物管理上的不当等主观原因,使其存在多种火灾隐患,容易引起火灾。据资料显示,自建国以来我国已发生过不少古建筑火灾事故,对文物保护工作形成了巨大的挑战。

1.1 客观方面的原因

1.1.1 耐火等级低易燃烧 我国古建筑大都以木构件形式构成,建筑材料多为松杉、香樟、柏树等含油质的木材。建筑物的耐火等级是由建筑构件的燃烧性能和耐火极限所决定的,其耐火等级从高到低可明确分为四级。我国古建筑由于大多为木结构、砖木结构为主,耐火等级属于较低的三级或四级。再加上一般古建筑内部挂有帐幔、字画等物,加大了火灾荷载量。1984年6月17日,全国重点文物保护单位,西藏拉萨布达拉宫强巴佛殿发生火灾,烧毁古建佛殿64 m2,铜质镏金佛像8尊,佛经100 余部;火灾是因白炽灯烤着哈达、帐幔,温度过高引起。

1.1.2 防火间距小易蔓延 我国古建筑,无论是大型群体建筑还是小型宅院建筑,建筑多是不同样式的单体建筑,再以单体建筑构成庭院,又以庭院为基础组成各式各样的群体建筑[2]。这类建筑的面积庞大,内部构造紧密,缺少防火分隔和安全空间,如若一处着火,火势一时得不到有效控制,毗连的木构件就会很快蔓延,出现大面积烧毁。2014年1月云南香格里拉县独克宗古城发生火灾,造成古城2/3的面积被烧毁。

1.1.3 区位复杂不易救助 古建筑或古建筑群体所处的地理环境也比较特殊。分布在城区的古建筑,大多数被现代建筑所包围,道路狭窄,部分还设有门楼、台阶,消防车辆难以进入;且与居民楼紧密相连,防火间距不足,一旦发生火灾,形成火烧连营之势。而远离城镇的古老建筑,多数坐落于高山深谷之中,地理位置偏僻,远离消防站;而且道路崎岖,消防车辆难以抵达,消防水源也很难得到保障。

1.1.4 无防雷措施易起火 自然灾害也是引起火灾的一大因素,如1976年全国重点保护单位河北省易县西陵崇陵,遭受雷击,造成五间殿宇被烧毁。针对雷击现象,可以通过实施有效的措施如接地、分流、均压等科学技术,防止雷击起火的事故发生。

1.2 主观方面的原因

1.2.1 组织不健全,制度不落实 由于文物建筑保护单位的领导部门对消防安全的不重视,防火组织不健全,内部也没有成立防火安全负责人及专职防火员和消防站,使得防火和灭火工作得不到保障。尽管国家已颁布了一些古建筑保护方面的防火规范,部分单位也制定了管理制度,但并没有落实到部门及个人,因此防火工作的有效实施受到一些阻碍。

1.2.2 明火使用不慎 古建筑内部用火不慎,是引起火灾的一大重要因素。一是因遵循“修旧如旧”原则,采用“原材料、原规格、原工艺”原则确定的木材、稀料、麻等可燃材料,维修施工过程中需用到明火和电气工具,若采用做旧工艺,还会采取烟熏等方法,操作不当或稍有闪失,易引起材料燃烧。二是古建筑对外承办增多,承包单位不懂得文物防火保护,用火不慎,也会引起火灾。三是古建筑原住民饮煮、取暖、照明用火等明火使用,极易引发火灾。四是部分古建筑是香火圣地,游客常年烧香拜佛,是引起火灾的一大隐患。

1.2.3 电气等设备老化或使用不当 由于电线陈旧、电气设备老化或可燃织物随风飘荡接触明火,极易造成火灾;而且乱拉乱接电线严重,有些甚至将电源线路直接绕在梁柱、门窗表面,不做任何线路保护设施。如2014年3月31日,距今千年的山西唐代古刹圆智寺千佛殿由于监控线路老化引起短路导致火灾,造成殿内些许壁画脱落,屋顶几近烧毁。在现场调研过程中,老百姓述说发生过线路被老鼠咬断引发的火灾。

1.2.4 消防设施不完善 现代消防系统主要包括报警设备、通讯设备、广播、灭火设备、消防联动设备和避难设施等。目前大多数古建筑的消防设施配备不规范,消防系统整体不完善。造成这种现象的原因主要有两方面:一是由于古建筑所处的区位条件和经济发展水平的差异,保护资金有限,购置品种单一,又多以传统消防产品为主,使得很多古建筑的消防基础设施落后;二是古建筑保护对象地理分布较分散,很难形成统一有效的消防体系。

部分古建筑已经配置消防设施,但使用和维护不当,也是火灾隐患。古建筑内没有足够懂得防火消防专业知识的人员,很多设备没有定期检查,甚至已经失效。疏于日常维修和管理,消防设施处于摆设、闲置和破损状态,火灾真正发生时未必能够有效使用。

2 古代的防火措施

2.1 古代防火理念和最早的消防法

自古以来火灾都是人们防范的一大灾害,我国古人很早就有防火意识。早在先秦商周时期,已有很成熟的防火理论,如《易经》中的第63 卦“既济”卦,古人释称:“水在火上,既济。君子以思患而豫防之。”意思是说虽然火被扑灭了,也要时刻警惕,防患于未然。可见古人的防火意识是多么深刻。周代也出现了最早的“防火消防法”,《周礼·夏官·司爟》记载:“凡祭祀,则祭爟。凡国失火,野焚莱,则有刑罚焉。”[3]这也是我国有明确文字记载的最早的火灾刑罚条例。此后,我国一直都围绕着“以法治火”的原则,制定了很多法规和法典。

2.2 古代“避雷”装置

古代人们思想上已经对防火很重视,希望在古建筑屋顶上采用一些防火措施。早在汉朝,重要建筑的屋脊上就已经采用鱼尾形状铜片作为装饰物,名叫“吻兽”,古人把它看成一种能防火灾的厌胜之物,虽没有起到现代避雷针的灭火作用,却能反映古人的消防意识。明清时期这种“吻”作为建筑屋顶的正脊两端的饰物,大多以龙头为形状,龙口大张咬住正脊,又叫做“正吻、大吻”。唐代《炙毂子》一书中记载了一种初级简陋版避雷针:汉朝时柏梁殿遭到火灾,有人建议,把一块鱼尾形状的铜瓦放在顶上,以防止雷电所引起的天火。中国古代很多建筑物都有这种初级避雷装置,屋脊两头,有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连接一根细的铁丝,直通地下。

2.3 防火材料和防火建筑构造

古人也采用一些防火层及防火涂料等建筑构件作为防火保护,并采用防火墙及防火间隔等方法防止火势蔓延。

2.3.1 刷涂设置“阻燃”层 我国对木结构建筑的防火保护探索,早在5000 多年前就开始了,那时古人已经懂得在木柱上涂上一层防火涂料进行保护。这种“涂料”是目前所知道的世界上使用最早的防火涂料,类似于如今的硅酸盐水泥,青灰颜色,平整光滑,质地坚硬[4]。古人经常采用涂抹泥灰的方法,改善木构件的防火条件,延长火灾初起时的着火时间。如修建历时14年的紫禁城,考虑到防火问题,故宫均采用硬山式黄琉璃瓦屋顶,四周是非常厚重的砖砌墙身,前后采用护檐做法,不漏出木构件[5]。另外,宫殿建筑的屋顶是多层次的混合构造,一般的屋面构造是:琉璃瓦(有筒瓦和板瓦)、瓦泥、灰背、掺灰泥背(或是纯白灰背)、护板灰,下面才是望板和椽子。这使得宫殿的外墙和屋顶组成了有效的防火分隔,防止火灾的传播和蔓延,有效地阻止了火灾损失惨痛局面的发生。

2.3.2 不燃建筑结构 “砖”作为现代建筑中必不可少的材料,其最早使用是在战国时期。到了汉武帝以后,砖才得以普遍使用,有了“秦砖汉瓦”之说。随着砖石建造技术的不断发展,明代出现了完全用砖石砌筑的无梁殿。该建筑体杜绝可燃材料,是一种只用砖石建材砌成券顶形的地面建筑,外形很像大型的窑洞。外部的斗拱、窗户、额枋等也都用砖、石、琉璃等不燃材料筑成,是真正意义上的无梁殿。

紫禁城的实心房与无梁殿相类似,也是完全用不燃材料建成。其外表酷似房子,内部却是用石头砌成的石墩。实心房的房梁、房柱、椽子、斗拱等表面也是用仿木制成,成功地避开了木结构建筑易燃的特点。

2.4 古代的“灭火器”

古人为了防火,首先想到的是水。自商代起,宫廷里就摆放水缸,并备有水桶,用以灭火。唐朝开始用水袋,即能盛水的皮袋和溅筒灭火器灭火。到了宋仁宗赵祯即位后,特别重视建筑防火,并制定了严密的防火措施。在这一时期,灭火器具也得到了创新,便有了以马牛等畜皮制作的水袋,以“猪牛泡盛水”的水囊,“用长竹下开窍,以絮裹水杆,自窍唧水”的唧筒,“以八尺杆系散麻二斤,蘸泥浆皆以蹙火”的麻搭[6]。清朝,由于皇宫频繁发生火灾,宫内开始大量设置水缸。据《大清会典》记载,“宫中水缸由皇帝颁布命令”,将大缸命名为“太平缸”。紫禁城城内曾有大缸308 尊,每尊可储水约3000 L,而且冬季要点火给水缸加温防止缸内水结冰,夏季要保持缸内水质干净。不仅如此,古代还有其他消防器械,比如明代的腾斗水枪,清朝发展为用人力杠拉的木制抬龙以及警铃防火背心等,都能找到这些消防器具的影子。

2.5 古代的防火墙

我国传统建筑多以木结构为主,正是古人运用木结构不外露的防火墙,很多古建筑才保留至今。防火墙始于明朝,后期慢慢出现了隔火墙、山墙、马头墙、封火檐、观音兜墙等。

2.5.1 马头墙 马头墙是指高于两山墙屋面的墙垣,是至今保存较好的安徽徽州民居的代表符号,起着隔断火源的作用,也赋有特别的美学价值。因其形状似马头而得名,还寓意着万马奔腾、家庭学业与事业蒸蒸日上,又叫挡风墙、封火墙。其高低错落有致,一般为两叠式或三叠式,较大的建筑群体可多至五叠式,俗称“五岳朝天”。马头墙产生于明代正德年间,由于徽州民居过于集中,火源容易蔓延,导致火灾事故常有发生,为了减少火灾对百姓的伤害,徽州太守何歆道破了防火的关键在于治墙。一月之内,徽州城内城外共建有马头墙2000 多道,其余乡镇也纷纷建起马头墙,不少于1000 道,大大降低了火灾发生的概率。这种墙与屋面框架相互独立,既可以使房屋的木结构不外漏,也严格划分了防火分区,且该墙的厚度一般为200~300 mm,耐火时间可高达6 h 以上[7],有效地阻隔了火势的蔓延。

2.5.2 风火檐 风火檐是防火墙的一种,因其可以同时防火,故叫风火檐,也叫做封火檐,是清朝皇宫防火技术的改革。雍正年间因皇宫多次失火,皇帝命令工部大臣将三大殿东西配殿以及东六宫、西六宫的两侧山墙和后檐墙统统改为风火檐,即这些墙上不开门窗,也不使用可燃材料,而且要把墙上的木构屋檐,用砖或琉璃之类的不燃构件全部包裹起来、密封,不许木材外露。这样既可以防止火势从外向内蔓延,也可以阻止内部火势向外部扩散,对于防止故宫内火势蔓延发挥了很好的作用。

2.5.3 观音兜墙 观音兜墙是中国南方建筑常见的山墙形式,起源于福建的民居,后多见于徽派建筑。由于这种建筑是在墙头上盖瓦做背平面的形式,类似于渔民捕鱼的网兜,在民间有祈福保佑风调雨顺的意思,起到挡风阻火作用。观音兜后逐渐流行江南民居中,其顶部多做曲线形,比较接近金式和木式,如宁波位于月湖花屿的月湖庵就是江南一带较为常见的观音兜山墙,其弧线既窄又高,显得细瘦修长,像极了观音菩萨所戴的帽子,人称观音兜。到了清末民初,西风东渐,宁波的乡绅富商在营造楼房时采用了大量的西洋建筑元素。其中巴洛克式观音兜的建造,成为宁波古建筑中西合璧的代表之一。现今,观音兜墙多见于寺庙、庵堂等。见图1。

图1 观音兜墙

2.6 消防布局规划

在城市规划和建设中,消防通道是作为建筑防火的一项重要技术措施。我国古城的规划和建造考虑到消防通道既能帮助建筑内部人员逃生,还为抢救火灾提供方便条件。最早的消防通道是在五代后期,柴荣在扩建泞梁城时主张建“火巷”。火巷要比一般的道路宽敞笔直,巷两边还挖有排水明沟,可以隔断对面的火势。这样的巷子平时供行人出入,发生火灾时则用作疏散群众的紧急通道,相当于现代建筑的消防通道。而且我国古建筑多傍水而筑,一般城墙外都有护城河,额外作用是便于取水灭火,防止火灾。

3 现今的古建筑消防设计

古代的防火技术充分体现了古人无穷的智慧,但这些灭火措施也只是“因地制宜”的特例,很多措施也因代价问题更多出现在官式建筑中。我国大量的乡土建筑没有那么高规格,就必须寻找一条适合大规模乡土建筑防火措施的道路。现代建筑消防规范缺乏古建筑消防的具体要求,因此2015年国家文物局组织编制了《文物建筑防火设计导则(试行)》[8]。该《导则》制定的目的是为加强文物建筑消防安全,指导和规范文物建筑防火设计,预防文物建筑火灾的发生,减少火灾危害,确保文物安全。

本文以《文物建筑防火设计导则(试行)》为依据,主要从建筑学的防火角度论述文物建筑防火设计,其他如消防给水系统、消防灭火系统、自动报警系统、配电系统、应急照明、厨房防火设计等内容不详细展开。

3.1 划定防火分区

建筑的防火分区是指采用防火分隔措施划分出的,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元),一般可分为水平防火分区和竖向防火分区。而文物建筑的防火分区相对比较特殊,具体可分为两类:一是文物建筑防火保护区,二是文物建筑防火控制区。

我国古建筑的结构多以群体样式出现,为避免火灾蔓延,对集中连片文物建筑群采用适宜措施分隔的若干独立防火区域。

(1)在不破坏原有建筑的格局或外观的前提下,适当设置防火隔离带、防火墙和防火分隔等措施,建立消防分区,单个消防分区的建筑面积宜为3000~5000 m2。

(2)消防分区宜根据地形特点,采用既有的防火墙、道路、水系、广场、绿地等措施划分。确实有困难时,可采取其他增强措施。在不影响文物建筑环境风貌的基础上,可拆除个别阻碍消防分区设置的非文物建筑,以便于消防分区的划分。

3.2 消防道路

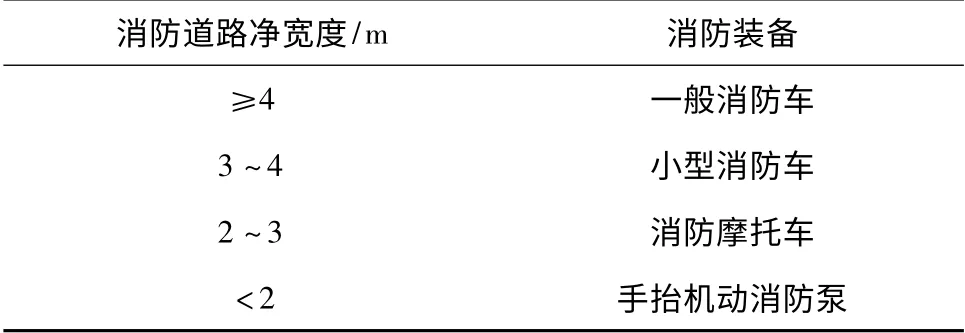

(1)根据文物建筑防火需要和实际情况确定的,消防道路供一般消防车、小型消防车、消防摩托车以及手抬机动消防泵通行和人员疏散的道路。

(2)消防道路应满足消防装备安全、快捷通行的要求,宜设置环状消防道路。供一般消防车通行的尽端路应设置回车场地。

(3)对不同通行能力的消防道路,宜按表2 配置消防车辆或手抬机动消防泵。

表2 消防道路与消防装备对应表

3.3 安全疏散

(1)安全出口或安全疏散通道作为建筑内发生紧急情况时必不可少的辅助通道,一般不得少于两个。因条件不能设置两个以上安全出口的古建筑,应根据实际情况限制文物建筑的用途和人口流入量。

(2)安全疏散通道应在明显位置设有疏散指示标志,建筑内发生意外情况时便于群众逃生。

3.4 消防水源

消防水源可由给水管网、天然水源或消防水池供给。具备给水管网条件的,可充分利用生产、生活给水系统,并采取相应措施,防止生产、生活用水污染,且满足消防供水的要求。不具备给水管网条件的,应利用江河、湖泊、水塘、水井、水窖等天然水源作为消防水源,或是设置有效容积的消防水池供给消防用水。

3.5 消火栓系统

3.5.1 室外消火栓 室外消火栓宜采用地上式消火栓。对有可能结冰的地区宜采用干式地上式消火栓,严寒地区宜设置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓时,应设明显的永久性标志。当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取可靠的保温措施。给水管道宜埋地敷设,且不得扰动破坏相临文物建筑基础。

3.5.2 室内消火栓系统 文物建筑宜采取室内消火栓室外设置。当必须设置在文物建筑内部时,应减少对被保护对象的明显影响。有传统彩画、壁画、泥塑等的文物建筑内部,不得设置室内消火栓。文物建筑内部有生活供水管道的,应在生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

4 结 语

古建筑的防火技术和消防设计,自古至今都是一个大问题。特别是在快速城市化进程中,保护古建筑迫在眉睫,这对于保护和发展传统文化具有非常重要的现实意义。因此,在古建筑的消防技术和防火保护措施的研究中,只有树立科学的保护理念,结合实际选择更好的保护途径和方法,才能促进古建筑保护科技水平的进步,更好地保护我们共同的遗产——古建筑。

[1]国家文物局.关于做好第七批全国重点文物保护单位保护工作的通知[EB/OL]. (2013 -05 -14)[2015 -09 -22]. http://www.sach.gov.cn/art/2013/5/14/art_1324_101801.html.

[2]张永平. 古建筑火灾隐患及预防措施探讨[J]. 山西建筑,2009,35(11):191 -192.

[3]倪方六.中国古代的“防火”文化[N]. 北京晚报,2014 -01 -17(38).

[4]蔡国忠.大地湾遗址见证中华消防文明[N].中华建筑报,2010-06 -10(8).

[5]金磊.故宫防火秘诀[J].中国减灾,2001(4):49 -51.

[6]李炳泉. 消防车的结构与使用[M]. 北京:机械工业出版社,1990.

[7]顾宇,李欣. 中国古建筑防火设计研究[J]. 浙江理工大学学报,2007,24(1):84 -86.

[8]国家文物局. 文物建筑防火设计导则(试行)2015[EB/OL].(2015 -08 -03)[2015 -09 -22]. http://www. sach. gov. cn/art/2015/8/3/art_1322_123046.html