七中区砾岩油藏聚表二元驱调剖技术研究

陈寓兴 聂振荣

(1.中石油机关服务中心北京华油科隆开发公司 北京 100724; 2.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院 克拉玛依 834000)

克拉玛依油田七中区克下组砾岩油藏1959年3月投入开发,2007年10月在油藏东部通过井网调整,形成150m井距18注26采五点法井网的二元驱试验区,面积1.21平方公里,地质储量120.8万吨。2010年6月水驱末综合含水95.0%,采出程度42.9%。之后进入二元驱开发,部分井出现含水高、产剂浓度高、地层压力高的“三高”现象,开发形势未能到达预期效果。

1 储集层及动态变化特征

1.1 储集层特征

克拉玛依油田七中区克下组储集层平均孔隙度16.7%,平均渗透率69mD,属于中孔中渗的砾岩储集层。该油藏属于典型的冲积扇沉积,储集层岩性复杂,主要为小砾岩、含砾砂岩、砂砾岩、含砾不等粒砂岩和砂质砾岩;岩石碎屑为颗粒支撑,呈线接触和点—线接触;颗粒分选为中等—差,以棱角状—次棱角状为主;填隙物中杂基主要成分有自生粘土矿物、碳酸盐矿物和黄铁矿等。

1.2 水驱后储集层孔隙结构变化特征

储集层在注水开发过程中,发生了较大的变化,动态上反映比较明显,其主要原因在于储集层中与流体(原油、地层水)性质不同的注入水长期对储集层浸泡、冲刷,对储集层进行改造,使储集层的微观属性发生物理、化学作用,致使储集层参数发生变化。另一方面是各种渗流差异导致的流体向某一局部区域流动,这种流动长期进行就导致在局部产生优势渗流,以致演化为大孔道。

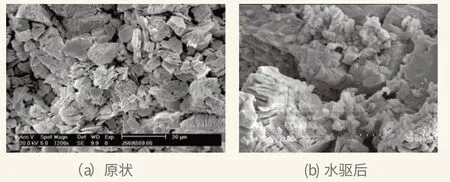

七中区克下组砾岩储层为典型复模态结构,储层填隙物除粘土矿物以外,还包括细粉砂级及粉砂级碎屑颗粒,主要分散充填粒间,降低孔隙度,增大喉道迂曲度;长期水驱后,填隙物中的颗粒发生运移,粘土、粉砂等微粒均被冲洗干净,孔隙空间增大,含量明显降低,孔喉变粗,孔喉连通性得到改善。

七中区克下组储集层粘土矿物以高岭石占优,以蠕虫状、书页状集合体充填于粒间(图1a),是微粒运移主要颗粒源。长期水驱高岭石微结构遭受破坏后呈分散状分布于孔隙

角隅或呈分散、零乱状堆积于孔隙中间(图1b)。运移结果是主流喉道和与其连通的孔隙半径增大,连通性进一步改善,注入水容易沿高渗透通道突进。

图1 原状及水驱后高岭石晶形

1.3 水流优势通道的变化特征

七中区克下组油藏经过长期的注水开发后,储集层的发生了一定的变化,加剧了储集层孔隙结构的非均质程度,致使储集层形成高渗带及特高渗带,即优势通道[3]。随着二元体系的注入,由于注入流体的粘度增大,渗流阻力加大,优势通道在平面和剖面上发生了很大的变化。

通过七中区克下组水驱和二元驱不同开发的井间示踪剂监测分析,二者示踪剂产出曲线的形态、见剂时间及见剂的浓度发生了变化(图2)。水驱阶段示踪剂监测曲线以宽对称峰为主,推进速度慢,示踪剂产出峰值浓度、采出率低,优势通道所占比例相对较高,而二元驱阶段以窄尖峰为主,推进速度快,示踪剂产出峰值浓度、采出率高,优势通道所占比例相对较低(表1)。由此说明二元体系注入储集层后,约占储集层孔隙体积5%的优势通道,造成窜流,导致见化学剂早、产剂浓度高。

图2 水驱和二元驱阶段示踪剂监测曲线

表1 七中区井间示踪剂监测分析特征参数表

2 砾岩油藏二元驱调剖体系的性能要求

2.1 体膨颗粒转向剂封堵优势通道

七中区克下组油藏经过长期的注水开发形成了大量的水流优势通道,注入聚表二元体系后,抑制了中高渗通道的渗流速度,加剧了特高渗层的窜流速度。从动态、现场监测分析,特高渗储集层所占比例小,渗流速度快,导致化学剂无效循环。因此,必须选择高强度的体系进行封堵。

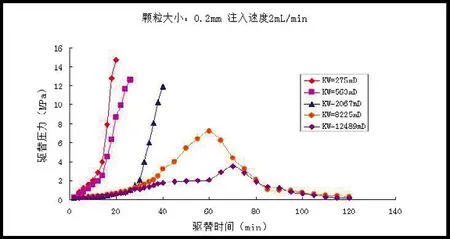

体膨颗粒转向剂是有机单体聚合并同时交联生成的吸水性凝胶树脂颗粒,经干燥粉碎成最终产品。体膨颗粒能够吸水体积快速膨胀,膨胀后的颗粒具有一定的强度和弹性,在外力的作用下可以发生可逆形变。体膨颗粒形变(或破碎)进入地层优势通道后,对高渗层流动通道的孔喉形成物理堵塞,迫使后续水流转向扩大水驱波及体积。通过填砂管试验,不同渗透率的人造岩心,用1000mg/L的聚合物溶液携带常规体膨颗粒以2mL/min速度注入岩心,连续对注入压力进行监测。实验表明体膨颗粒对于高渗透率的岩心有较好的封堵能力(图3)。

图3 体膨颗粒封堵性试验

2.2 二次成胶增加沿程阻力

七中区克下组属于二类砾岩储集层,为中大孔中细喉孔隙结构,颗粒分选差,以孔隙~压嵌型胶结为主,接触方式为点~线接触。七中区克下组恒速压汞实验分析(图5)孔隙半径主要分布在80~200μm之间,而喉道半径主要分布在0.5~5μm之间,平均孔喉半径比200左右。这种砾岩储集层导致体膨颗粒转向剂在通过细小喉道后颗粒破碎,对储集层深部失去封堵能力。因此需要在单一颗粒堵剂中加入强凝胶,在储集层深部二次成胶,形成颗粒凝胶整体,提高封堵强度,避免后续流体突破。

图4 七中区克下组恒速压汞实验分析孔喉半径分布曲线

单一体膨颗粒和凝胶携带体膨颗粒耐冲刷性实验结果表明,初期两者的注入压力相当,随着时间的推移,凝胶携带体膨颗粒的耐压高于单一体膨颗粒,说明凝胶体膨颗粒更加适合封堵储集层深部的大孔道。

3 砾岩油藏二元驱调剖设计

根据砾岩油藏水驱开发后储集层的变化特征及二元驱开发的特性,提出“垫堵调封顶”的设计思路,采取复合多段塞体系,即前置段塞—颗粒+强凝胶—中弱凝胶—强凝胶—顶替段塞(表2)。

表2 七中区克下组油藏二元驱调剖设计一览表

4 应用效果

七中区克下组油藏于2011年8开始二元驱试验,注入0.2PV后,试验区日产液343m3、产油36.2t,产聚浓度782mg/L,产表浓度244.9mg/L。取得一定效果,但存在产剂浓度高、存剂率低的问题。

2012年11月试验区针对剂窜比较突出的7个井组开展调剖,单井平均注入量5900m3,其中:前置段塞500m3,调堵段塞1100m3,调驱段塞3200m3,封口段塞600m3,顶替段塞500m3。

调剖后,平均注入压力由调前的13.0 MPa 上升到14.7MPa,升幅13.1%。有一定的控水效果,综合含水下降2%,但增油效果不明显。产聚浓度大幅度下降,调剖井组的产聚浓度由调剖前的664mg/L下降至168mg/L。典型井T72237井产聚浓度由1600mg/L下降到880mg/L,降幅为45%,产表浓度由645mg/L下降到380mg/L,降幅为41%,含水由98%下降到93%,下降了5%,油量1.0t/d增加到1.5t/d,控水封窜增油效果非常明显。

[1] 白雷,扎克坚,孟亚玲等.克拉玛依油田七区八道湾组油藏水流优势通道研究[J].新疆石油天然气,2014,10(1):88-91.

[2]许长福,刘红现,钱根宝,覃建华.克拉玛依砾岩储集层微观水驱油机理[J].石油勘探与开发,2011,38(6):725-731.

[3]汪玉琴,陈方鸿,顾鸿君等.利用示踪剂研究井间水流优势通道[J].新疆石油地质,2011,32(5):512-514.

[4]伍小玉,罗明高,聂振荣,周零飞.恒速压汞技术在储层孔隙结构特征研究中的应用[J].天然气勘探与开发,2012,35(3):28-31.

[5] 王鑫,王清发,卢军.体膨颗粒深部调剖技术及其在大庆油田的应用[J].油田化学,2004,21(2):150-153.

[6] 王晓丽.新型复合凝胶调剖体系的评价研究[J].当代化工,2014,43(9):708-714

[7] 王硕亮,李垚,霍俊洲.注采井间压力梯度计算与顶替段塞段塞长度优化[J].油气地质与采收率,2014,21(4):101-103.

[8] 陈科,徐豪飞,陈建林等.百口泉油田砾岩油藏深部调驱技术研究[J].钻采工艺,2013,36(1):36-38.

[9] 冯其红,张安刚,姜汉桥.多层油藏调剖效果动态预测方法研究[J].西南石油大学学报,2011,33(4):130-134.