宓风光:在泥潭墨缸里从心所欲

宓可红

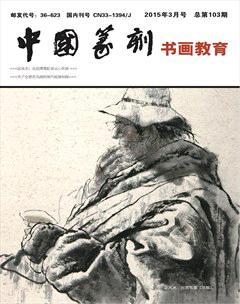

宓风光 1956年生于浙江嵊州,自幼习艺,广师求益,精于雕刻并擅长毛笔水墨人物肖像画。上世纪70年代底,始攻泥塑,80年代末成立“浙江泥人宓研究所”,开创中国三大泥塑流派之一“浙江泥人宓”,代表作品“中国戏剧百脸谱”、“中华民族”、“藏民系列”、“世界首脑人物”、“屈原”、“三百六十行”、“老夫老妻”等100余件,其中盈不过半瓣黄豆大的“千人脸谱”更属稀世珍品。作品被多国国家级博物馆作为珍品收藏。

先后由文化部派遣出访巴基斯坦、澳大利亚、以色列、希腊、阿联酋、阿曼、西班牙等多国进行艺术交流,作品参加10多个国家和地区展览并获奖,颇受海内外关注。

著有《工艺变形人物》(合著)两集及《车木造型艺术》、《中国古楼阁》、《宓风光毛笔速写集》、《宓风光作品集》、《宓风光艺术作品集》、自传《陷入泥潭》等多种,发表论文及作品500余件。

先后荣获浙江省工艺美术大师、浙江省非物质文化遗产传承人等多种称号。现为中国民间文艺家协会会员、浙江美术家协会会员、浙江民间文艺家协会副主席、浙江省漫画家协会副主席、绍兴市美术家协会副主席、嵊州市美术家协会主席、“浙江泥人宓”研究所所长等。

他的心里似乎有一团火,他的身上总是充满着用不完的劲,似是一种来自远古的神秘力量,像一根无形的鞭子一下一下抽着,让他不知疲倦地向着远方、高处行走。

他姓宓。这个古老的姓氏,源于中华始祖伏羲,《汉书·古今人表》:“太昊帝宓羲氏。”除了洛神赋里的宓妃,也即传说中伏羲的女儿,这个古老但人口稀少的族群,还有一个名人,就是在家谱里被津津乐道、但在历史中并不显山露水的孔子七十二学生之一——宓不齐。他鸣琴而治,因用音乐教化治下人民而得到孔子的高度赞誉,他就是江南宓氏的始祖。宋室南渡时,宓氏随着皇家的车辇来到杭州,后,辞官,入剡中,千年香火在浙东大地绵延。

他叫风光,出生在古越剡溪江畔,自嘲小时候长得丑,这个反差巨大的名字害苦了他,却也逼着他早早就活出了名字般的精彩。

如今,他已近耳顺之年。这个精神上特别生猛的人,脸上的线条依然如刀刻一般,茂密的胡子一如钢针,每根都有自己的面目和个性,但内心因为强大开始变得柔和。这样的人,似乎天生就有一种力量,能让时间之刀变钝,或者就把时间变成了一条能让他置身于其中的圣洁河流,一番沐浴后,就获得了不世出的修为。因此,让人觉得,这个快60岁的男人,这个画了、捏了四十多年的男人,他的青春期还未远去,还是那么年轻。

印象

1990年10月,我还在嵊州城里的中学读书。那时嵊州还叫嵊县,举办了为时五天的“首届越乡文化节”。可以想见那时的盛况,长长的北直街上,到处都是人,绝对是那个时代小城里一次全民性的狂欢。

“狂欢节”最为精彩的节点上,来了一个引起更大轰动的人——台湾著名作家三毛,她的书和她的爱情,是我们那一代人青春期里最可咀嚼的话题。我们看到的第一个新闻是三毛和县里的领导一起观看越剧演出,第二个新闻是去参观了“泥人宓研究所”。正是这一次,我才听到,我们宓姓人里,有宓风光这么厉害的一个人。要知道,三毛可是一个眼高于顶的人,当时她喜欢大陆就两个人,一个是贾平凹,其时还未得大名,但事后证明了三毛的眼光;一个是王洛宾,歌王级的音乐家。

第一次看到宓风光,大概是1991年,在嵊州的鹿山路上,陈耘文在那条路上开了家书画社,他的泥人宓研究所就隔了一条街。“剡溪书画社”开业的时候,陈耘文邀请了当地熟识的一群书画家,宓风光应该也在列。长发、T恤、鸭舌帽,蓄着很有韵味的长须,日后成为标志性的几个元素,在那时差不多已经成形。

泥塑家、画家,是我对他的第一印象。但是没几天,这个印象马上让我变得更为丰满了。在书画社门口的空地上了,看到他和人打羽毛球,几乎让我惊艳,他的动作完全是专业级的。二十几年后,我去绍兴采访他,提起旧事,他颇有些意气风发地说,当年带过很多打羽毛球的学生和队员,带着他们在绍兴地区南征北战,取得了不俗的战绩。

我明白,这是一个要么不做一件事,要做就能把它做到极致的人。

即使对他有了一定了解,我还是不算认识他。只不过长期生活在一个城市,有很多共同的朋友,故总是能经常及时听到他的很多事。从这个意义上讲,对于他,我竟无意中成了一个不事张扬的旁观者。

这一观望,就观望了二十四年。

三毛在台湾突然去世的消息传到嵊州,一个朋友刚好从他家吱吱响的木楼梯拾级而上,感受到了泥人宓研究所正陷入了一片悲恸之中。于是,我知道,这是一个极有性情的人。

未几,我又听到朋友说,宓风光40岁生日那天,一骑绝尘,骑着摩托车从嵊州到天台去了,翻山越岭一百余里,用独特的方式为自己进入不惑之年致意。

于是一次又一次听说,宓风光去了国外,他的泥塑总是被当地观众一抢而空,每次带回来的却是一大本厚厚的写生稿,每次足以出一本画册。

这样的信息,慢慢串起来,差不多就是他的人生、艺术的图景。但是,我越来越明白,我旁观到的只是人前的他,我获得的只是粗浅的印象。在印象后面,必定还站着一个人,那才是真正的宓风光。

泥人

还在上幼儿园时,宓风光被父亲带着去单位玩,看到父亲写的漂亮的美术字,在惊叹之余,开始摹写,并在纸上随意涂鸦日月、草木。这大概是在他的记忆中,第一次进行绘事,没有例外地受到了大人的表扬。相信孩提时很多人都有过类似的经历,日后一旦真的有一番成就,自然可以看作一种源起。

一直到小学、中学,这个爱好宓风光一直保持了下来,并为他赢得了不少的赞许。这个爱好帮助他在16岁时就进了木雕厂。在那个年代,对于从小就处于某种动荡生活状态下的宓风光,终于赢得了一段五年的平静时光。凭着自己的天赋和努力,上进的他很快变成了木雕厂的骨干。正是为了进一步学好木雕,宓风光偶然地接触到了泥塑。endprint

宓风光说:“在木雕技艺上大有长进后,就不满足平面浮雕作业,渐渐萌发出做圆雕的尝试。开始找了一些樟木、椴木的废材料,进行试雕,但失败较多,因木雕技艺只做减法,雕前须深思熟虑才能下刀,一旦下刀,就不可逆转。我便想到用泥来做初稿。”至少在当时看来,泥容易获得,不需要成本,并且能随心所欲做出需要的坯子。正是这没有办法的灵光一闪,在宓风光面前打开了一扇全新的大门,一条充满荆棘的开宗立派的大道,不易觉察地在他面前铺好了,是否能登堂入室就看你的机缘、天赋和勤奋了。

机缘巧合的是,宓风光用泥塑去增进木雕创作技艺,并获得极为明显的成效,不久,嵊州办起了一家泥塑厂。那是1978年,从无锡回故乡的泥塑大师柳家奎、柳成荫创办的泥塑厂。宓风光凭着自己“玩泥巴”的功夫被招进厂当上了最年轻的设计员,并成为柳成荫的徒弟,成了一个真正的“泥人”。

柳氏兄弟艺成于无锡惠山,创办泥塑厂,自然秉承惠山一脉。几年后,厂子规模不断扩大,在县内名声大震,人员也由一开始的7、8人发展到逾百人。但宓风光的苦恼也随之而来,泥塑厂注重销路和利润,和他渴望的创作不尽相同。终于,经过一番天神交战后,宓风光放弃了泥塑厂的铁饭碗,筚路蓝缕,另立炉灶,于1989年12月,创办首家民营研究所——浙江泥人宓研究所,正式扛起了浙江泥人界的大旗。

草创之初,虽然条件艰苦,但宓风光的创作激情像火山一样喷发了,中国戏剧百脸谱、中华民族、世界民族等系列泥塑作品,一组密集而又鲜明的泥塑形象,进入了近现代泥塑史的瑰丽长廊。正是因为如此,台湾女作家三毛走进了“泥人宓研究所”,她看了宓风光创作的各式脸谱后,感慨万千地写下了一段话:“人生如戏。今朝嘻笑怒骂,明日出将入相,总也有过去的一天。落幕的时候,为自己拍拍手,为他人鼓鼓掌。笑一笑,我走了,不带走一片云彩。”

表面看来,宓风光快速、简单地获得了世界性的声誉和人生上、商业上的成功。这样的判断,结果似乎没错,但因却完全离题了。中国美术学院教授、浙江省美学学会原会长杨成寅先生多年后一语道出了天机:古人说:“技道两进”。我不相信宓风光许多塑造历史人物和当代名人的作品是可以单靠泥塑技巧完成的。他小型彩塑中那屈原的形象及其行吟的神采,那曹操第三子曹植在行走中伸着脖子、鼻子和前额连在一起的造型和深沉的精神状态,如果只是从“道听途说”中获得一些印象,恐怕是塑造不出来的。宓风光在泥塑之外的工夫下得不少啊!

这才是宓风光在泥塑这样一个日益边缘化的艺术领域里,能扛得起风浪、经得起霜雪,在无数大型泥塑企业倒闭后,以他为中心的小小研究所却在数十年间勇立潮头不倒的真谛。

而泥塑以外的工夫,到底是什么呢?

画者

在采访时,我问宓风光先生,你认为自己是个泥塑艺术家,还是一个画家?或者,在泥塑和绘画两个领域,你未来是否会有所侧重?

这样的问题,宓风光显然早就有过深入的思考,他说:“在我的艺术经历中,浸淫泥塑的时间多于绘画。但在我的计划中,未来将更为侧重水墨漫画的创作。”

当宓风光在泥塑领域广为人知后,在外界看来,正如他的名字,风光霁月,但是他所下的泥塑之外的“工夫”,外人又如何得知。

这“工夫”就是绘画。宓风光从不讳言自己并没有受过系统的正规美院教育。确实如此,纵观他的学画生涯,他的课堂,就是一次次所参加的短期美术培训班,从早期的上虞、中期的温州,到后期的杭州等地。他的画室,则更为丰富多样,菜场、路上、草地上、水塘边,不一而足。而每说起这些,宓风光可谓是既甜蜜又心酸。

第一次参加美训班,宓风光说,那是我开始正式接触绘画,也是从那时起我才第一次听到素描、色彩、透视、速写等专业术语。回到厂里后,他整个人就长时间处于创作的亢奋状态。那段时间,每天天一亮,就去农贸市场,蹲在那里画速写。1980年代前后,小城风气未开,这样的怪诞举止,自然引来很多非议,菜场管理员驱赶他,不让他画,更多的是被画者知道后,跑过来把他的画稿撕掉。

最为惊险的一次是在彝族地区,宓风光在搜集创作素材时,看到一条清亮的小溪边,一群身着民族服装的姑娘正在忙碌地洗衣裳,一招一式很有节奏。宓风光的目光凝滞了,静立了一会,马上掏出画夹子,眯起眼,“刷刷刷”地将她们一一录入画页中。正聚精会神画时,突然旁边蹿出来一帮人,他们嘴上骂着,手里指着,一把夺过画夹,将他的画都撕了个稀巴烂……回到旅馆,宓风光凭着记忆,抓紧时间,将刚画过的彝族姑娘全都默画了出来。

多年以后,宓风光云淡风轻地说,“在创作中,会有不理解,也会有艰难。”就这样,宓风光一次次克服了不解和艰难,拼命学、拼命画,从江南画到了川藏,从国内画到了国外。直到一天,他从卢浮宫出来时,想着刚欣赏过的伟大的艺术品,想着它们为什么能传世的原因时,猛然醒悟:我一定得有自己的独创作品。

醍醐灌顶式的悟道,在宓风光的艺术追索之路上,点起了一盏明亮的灯。数年以后,宓风光的毛笔水墨人物肖像画,终成一家面目,其笔墨精到、老辣,线条语言自出机杼,个性鲜明、风格突出,简洁而传神达意,寥寥数笔就有直击心灵之功。

虽然形成了自己较为鲜明的艺术风格,并通过多次展览和出版画册后,获得了学术界、画坛、观众的普遍认同,但是宓风光并没有停下自己的脚步。他开始了肖像画、漫画、动漫三者之间吸收、融合、生发的工作,并结合泥人宓独创的泥塑人物造型,在“水墨漫画”领域生生走出了一条属于他的风光之路。

《道德经讲义》一书作者、清代宋常星尝言:“譬如大海之水,万派千流,不求归而自归矣。”喻之于宓风光先生,“万派千流”便是泥塑和漫画,虽然一个是立体艺术,一个是平面艺术,终究殊途同归,互为化境。又可谓“从心所欲而不逾矩”,宓风光先生少而慧,中而勤,但内心并无条条框框束缚,故能先得创作之奔放自由,后自愿“陷身泥潭、沉浮墨缸”,触类旁通,无矩而自矩,遂得大气象。endprint