基于文本挖掘的抑郁症当代中医主要学术思想探析*

王处渊,谢雁鸣,王志飞

(中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700;中国中医科学院研究生学院,北京 100700)

基于文本挖掘的抑郁症当代中医主要学术思想探析*

王处渊,谢雁鸣,王志飞△

(中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700;中国中医科学院研究生学院,北京 100700)

目的:分析梳理抑郁症当代中医药研究团队的基本学术观点,总结中医药诊疗抑郁症的主要学术思想。方法:应用文献计量学、社会网络分析、核心作者H指数以及文献调查的方法,综合评价抑郁症中医药研究团队的学术影响力、核心人物和核心学术思想,筛选重要团队,通过梳理其学术观点来总结中医药诊疗抑郁症的主要学术思想。结果:共有7783位研究者发表了关于抑郁症的中医药论文4345篇,其中高产作者168位,形成9个具有鲜明学术思想的研究团队,其学术思想分别为疏肝、扶阳、益肾、宁心、治肺、调神、通督、刺俞、治神。结论:当代中医药从不同角度继承和发扬传统中医药理论。

抑郁症;中医;学术研究团队;复杂网络;学术思想

抑郁症(Majar depressive Disorder,MDD)是由各种原因引起的以情绪低落及兴趣减低为主要症状的心境障碍或情感性障碍。

传统医学体系中,根据其症状特点可以认为抑郁症相当于中医理论中的“抑郁、郁证、癫证、梅核气、百合病、脏燥、癫病[1]、失志[2]、忧郁[3]”等情志疾病。中医在诊疗抑郁症的临床中形成了极为丰富的理论和技法,沉淀了浩瀚的文献资料,形成了各具学术特点的研究团队。本文应用文本挖掘的方法,通过对研究团队学术思想的梳理和挖掘,从宏观上总结中医药诊疗抑郁症的主要学术思想。

1 资料与方法

1.1 文献检索

在中国生物医学文献数据库中,采用2级检索策略,根据抑郁症在中医领域中的常用病名,如抑郁、郁证、癫证、梅核气、百合病、脏燥、癫病[1]失志[2]、忧郁[3]进行1级检索。根据由中医名词委员会颁布的《中医临床诊疗术语》[4]确定中医诊疗过程中的基本术语,如中医、中药、针灸、针刺、艾灸、推拿、气功、导引、祝由、中医心理,进行2级检索。

1.2 文献处理

下载获得全部相关文献题录,应用NoteExperss软件进行文献查重;应用正则表达式通过文本提取工具RegexBuddy提取所有文献的作者信息[5-6];将提取后的作者信息导入自编软件,生成netdraw格式的作者关系文本。

1.3 纳入和排除标准

参考特色学术团队形成的基本要素,如研究团队、核心人物、学术影响、学术思想等基本元素[7],符合以下条件的团队纳入分析:①有理论成果丰富的核心人物;② 形成以核心人物为主的作者群体;③核心作者在中医药抑郁症诊疗领域具有较大的学术影响力;④ 形成独特的学术思想。排除标准:缺乏稳定传承且近2年未有论文发表的团队。

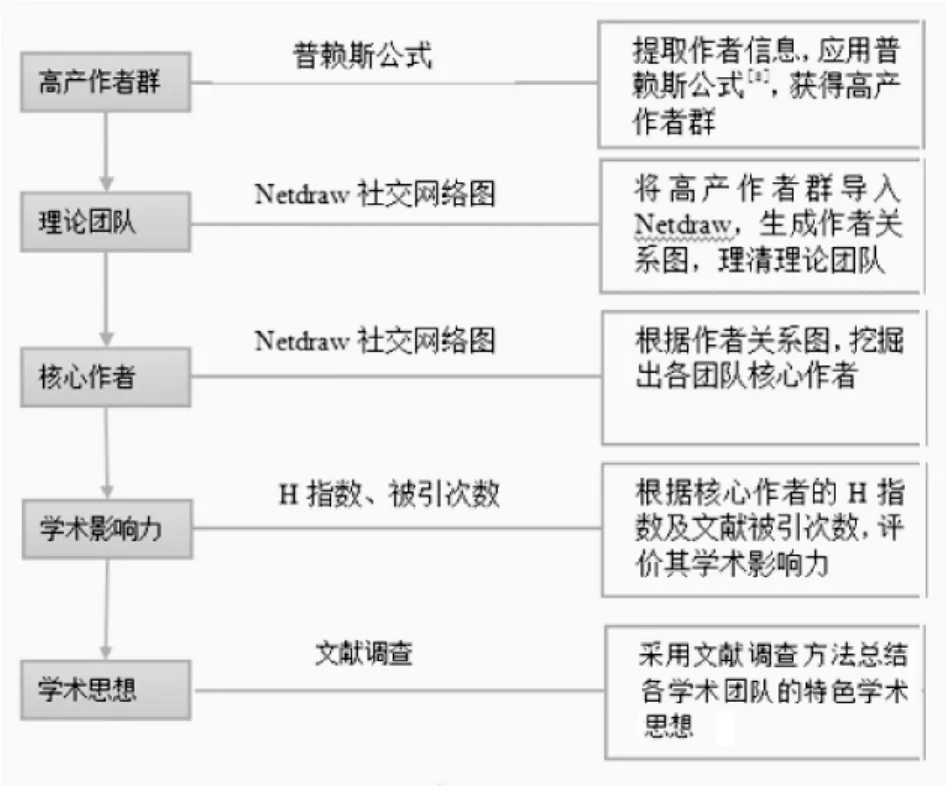

1.4 分析过程

2 结果

2.1 文献情况

一级检索获得34368条相关文献;通过二级检索排除非中医药文献,共4383条文献符合要求;排除38篇重复文献,最后共有4345篇文献被纳入研究;共涉及作者7783人,发文最多者56篇,最少者1篇。

2.2 高产作者

一个领域内的高产作者承担着该领域学术论文的主要创作任务,是构成该领域学术圈的中坚力量[9]。高产作者的标准则依据文献计量学中普赖斯计算公式[8]:M=0.749 Nmax1/2进行统计,发文量最多的是北京中医药大学第三附属医院的唐启盛,共发表相关论文56篇,取发表6篇或6篇以上论文的作者为高产作者,共入选168人。

2.3 学术团队及核心作者

表1显示,应用Netdraw软件对168名高产作者进行社交网络可视化处理,形成高产作者合作关系脉络图;分析脉络图的中心节点,获得关键性核心作者;归纳出核心作者及以其为核心的学术团队。

表1 初选团队

2.4 核心作者影响力

H指数[10]是目前综合衡量作者论文数量和影响力的重要指标,H值越高,代表学者的学术影响力越大。被引用次数指学者文章被业界同行引用的次数,也是评价一位学者学术影响力的重要指标。

根据英国学者Oppenhnim在图书情报领域提出的理论:H指数为5的研究者可被认为是成功的研究者[11]。本研究领域的核心作者群在H指数限定≥5。

在10个重点学术团队核心作者的H指数及文献被引用次数如下表所示,10位作者h指数均大于等于5,其中有2人大于13,最高为19,最低为5,平均值为10.3。

2.5 核心学术思想

以文献调查的方式总结以上10位核心作者对于抑郁症的主要学术观点及理论成就。

2.5.1 益肾 唐启盛师承王永炎院士,提出抑郁症的中医辨证病位在脑、病理基础在肾的观点,指出其基本病机为肾虚精亏、气机不调、元神失养,提出该病属于本虚标实证,以肾精亏虚为本,气机壅滞为标;提出“从肾论治”治法,以益肾补虚为大法,开发出培元解忧方、颐脑解郁方等治疗肾虚肝郁型抑郁症的方剂。

2.5.2 补阳 包祖晓认为抑郁症在本质上属“虚”,五脏阳气不足为抑郁症的中医病理基础,抑郁症的核心症状可归于虚劳病范畴,与阳虚密切相关,开创了抑郁症中肝肾阳虚这一辨证分型,并以证型的宏观诊断指标,开发出助阳舒心方、益气温阳方等系列治疗阳气亏虚型抑郁症的方剂。

2.5.3 通督 王玲玲依据“脑为元神之府”理论,提出抑郁症的病位在脑,主要病机在于脑神失调,脑神失调的实质在于脑腑阳虚,治疗应重在健脑调神以纠正情志异常,并配合辨证论治以使整体阴阳平衡;选穴主要通过治理督脉为主来调节脑神,具体针法则以通督调神法及督脉导气法为主。

2.5.4 刺俞 张捷提出抑郁症的发作机理在于五脏气血阴阳失调,累及脑府所致,治疗上主张以调理五脏气血阴阳为法,具体针法以针刺五脏俞加膈俞为主。

2.5.5 疏肝 胡随瑜对抑郁症肝郁痰阻证、心脾两虚证、肝肾阴虚证、肝郁血瘀证、肝胆气虚证和脾肾阳虚证5种中医常见证候进行了证候标准研究,提出肝郁气滞证是其基础证候,治疗以疏肝解郁为主,具体方药体现在柴胡疏肝散及逍遥丸的应用。

2.5.6 宁心 陈利平及其团队认为,心肝失调是抑郁症的基本病机,提出舒郁宁心法治疗抑郁症的思路,拟定出舒郁宁心复方作为治疗抑郁症的基础方剂。

2.5.7 调神 符文彬认为抑郁症属于中医的郁证范畴,病机为肝失疏泄、情志失调,肝郁与情志不畅互为因果,治疗上十分重视疏肝与调神结合的原则,采用疏肝调神针法辅以灸法治疗。

2.5.8 治肺 颜红提出抑郁症情志表现在七情中属于悲忧范畴,悲忧容易损伤肺中精气,影响气机活动运行,并探讨了抑郁症从肺论治的可能性,提出调治肺气的治法,以理气解郁为纲化裁出定神汤剂、畅郁汤剂和虑烦汤剂。

2.5.9 治神 汪卫东认为抑郁症病因的根源在于神志缺失,即患者在成长过程中没有形成独立的人格。治疗上开创了其独特低阻抗意念导入疗法,针对患者的人格进行矫正治疗,起到移情易性的效果。

2.5.10 基础研究 图娅团队开展基础研究,认为抑郁症患者前额叶、海马部位的相关生化物质代谢改变与不同中医证型有一定的相关性,提出电针“百会”“印堂”穴能起到抗抑郁作用的观点。

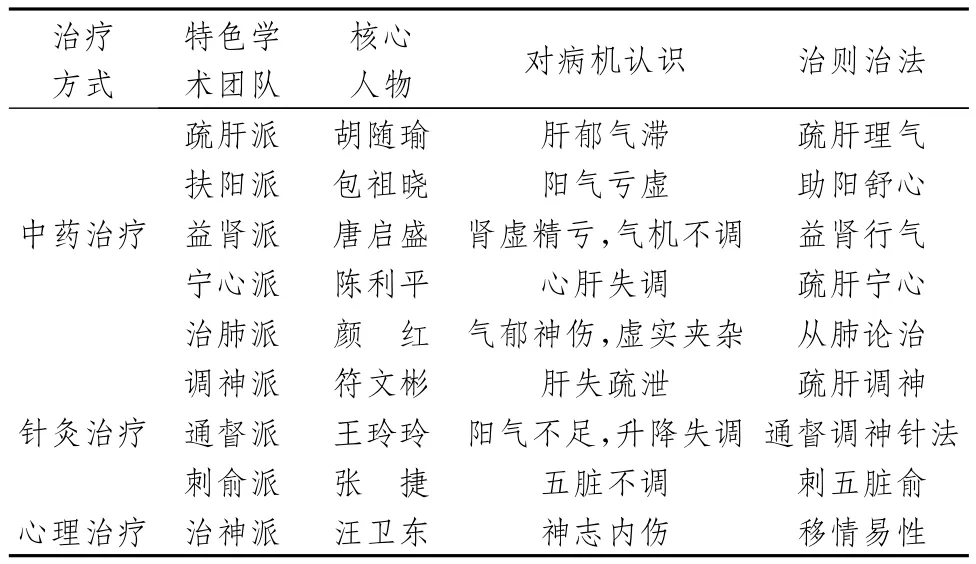

2.6 学术特色

由于在所搜集到的有限文献之中,剔除不具备独特学术理论与治疗特色的理论团队,共筛选出以9位学术带头人为代表的9个具有特色学术团队资格的团队。从治疗方式的角度,可将现有的9个特色学术团队划分为中药治疗、针灸治疗与心理治疗三大板块。

表2 抑郁症中医药诊疗学术特点

3 讨论

3.1 文本挖掘提供了较客观的标准

对于特色学术团队的确定和划分,特别是现代中医学中新兴子领域的特色学术团队划分,很容易受研究者的主观认识及知识范畴的影响。应用文献挖掘的方法,以学术文献的数量及质量为基础,为特色学术团队分析提供了一种客观指标,研究得出的现代特色学术团队更具有客观性。

3.2 普赖斯定律可评价该领域学术发展水平

文献计量学家普赖斯在《小科学,大科学》一文中提出了有关一个专业领域内论文数量与核心作者的关系,即平方根定律,即完成该专业论文总和一半高产作者的人数在数量上应等于该专业作者总数的平方根。在中医治疗抑郁症领域中,共有作者7783人,专业文献4297篇,作者数量的平方根为88.21,发文数量最多的前89名作者发文总数为1103篇,远低于普赖斯平方根定律中所提出的该专业论文总和的一半,这在一定程度上表明中医治疗抑郁症领域的发展尚未成熟,稳定的核心作者群尚未完全形成。

3.3 H指数的优势与不足

H指数是通过作者所收录数据库中所有文章的被引用次数及文章数量计算而得来,然而在中医领域中很少有哪位医家只是单纯地针对一个疾病进行研究论治,且在其他疾病领域所发表的文章一样参与H指数的计算过程,这样的H指数就很难针对性地在中医治疗抑郁症领域体现作者的影响力。但是作为一种成熟的评估学者影响力的客观指标,在本研究过程中评价作者的学术影响力还是可以具有一定参考价值的。

3.4 研究的不足

学术思想的总结过程主要是通过核心作者的代表性文献阅览总结而成,可能与现实团队存在一定程度的差异,有待纳入其他调查形式的配合,一定程度上限制了对于各特色学术团队学术思想总结的准确性,有待进一步的研究调查以完善研究结果。

3.5 进一步的研究方向

在中医治疗抑郁症的特色学术团队分析基础之上,可以再进一步对各特色学术团队的用药方式、特色疗法进行系统归纳总结,对于系统研究中医治疗抑郁症的课题提供参考依据。对于临床医生及医学生,本研究将有利于梳理出学习中医抑郁症治疗的脉络关系,为临床工作和学习提供便利。

[1] 韩泰哲,孙丽英,武燕峰.抑郁症在古籍中的相关病名浅析[J].中医药信息,2011,21(4):5-6.

[2] 刘庆宪,马晓玲.抑郁症相关情志疾病论析[J].中华中医药学刊,2010,28(4):866-867.

[3] 包祖晓,彭草云,田青,等.古代中医认识抑郁症的历史沿革[J].中医药学报,2010,38(3):13-16.

[4] 国家技术监督局.中华人民共和国国家标准.中国临床诊疗术语证候部分[S].北京中医药,2011,30(2):83-86.

[5] 王志飞,谢雁鸣,王永炎.正则表达式在上市中药文献信息提取中的应用[J].中国中药杂志,2011,36(20):2888-2890.

[6] 王志飞,李晓君,郭霞珍,等.正则表达式在中医文献研究中的应用初探[J].中国中医药信息杂志,2010,17(03):98-99.

[7] 宋咏梅,王振国,刘更生.关于当代中医流派评价的几点认识[J].辽宁中医杂志,2011,38(7):1349-1350.

[8] 钟文娟.基于普赖斯定律与综合指数法的核心作者测评-以图书馆建设为例[J].科技管理研究,2012,2:57-60.

[9] 丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1992: 204-209,220-232.

[10] J.E.Hirsch.An index to quantify an individual’s scientific output[J].Proceeding of theNational Academy of Sciences of the United States of America,2005,102(46):16569-16572.

[11] 施国洪,俞伟,王治敏.基于SERVQUAL的图书馆服务质量评价模型构建[J].图书馆理论与实践,2010(7):1-6.

Discussion on Academic Thought of Diagnosis and Treatment of Depression Based on Text Mining

WANG Chu-yuan,XIE Yan-ming,WANG Zhi-fei△

(Institute of Basic Research in Clinical Medicine,China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing 100700,China; Graduate School of China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing 100700,China)

Objective:Analysis the basic academic viewpoints of depression research team of TCM,summarize the academic thought.Methods:To search and download literature about depression in SinoMed database;extract authors’information by regular expression,determine high-yielded authors according to Price law;form the social network of highyielded authors by Netdraw,find the important teams and key characters;analyze summarize the main academic thought about depression of TCM.Results:There are nine teams in contemporary Chinese medicine treatment of depression,the main academic thought includes liver-smoothing,yang-strengthening,kidney-tonifying,heart-tranquilizing,lungtreating,shen-adjusting,du-channel-stimulating,shu-point-needling and shen-treating.Conclusion:Contemporary Chinese medicine treatment of depression inherits and develops the traditional Chinese medicine theories from different perspectives.

depression;Chinese medicine;school;complex network

R749.4

A

1006-3250(2015)03-0326-03

2014-11-19

国家“973”中医专项(2013CB532004)

王处渊(1987-),男,医学硕士,从事中医心理学的临床与研究。

△通讯作者:王志飞(1979-),男,助理研究员,从事中药上市后再评价研究,Tel:010-64014411-3351,E-mail:wzhftcm@ 163.com。