南海东部ZSQD225柱状样的孢粉记录及其古环境意义

荆 夏,陈 芳,高红芳,李 顺

(1.国土资源部海底矿产资源重点实验室,广东 广州 510075;2.广州海洋地质调查局,广东 广州510075)

0 引言

研究海洋沉积物中较丰富的孢粉,在恢复周边陆地古植被、古气候,为海陆气候演变的相互对比提供依据等方面具有重要意义。20世纪70年代末期,我国开展了深海大洋沉积和钻孔岩芯中孢粉的调查和研究,王开发等(1987a;1987b;1990;1993)先后对东海、黄海、渤海、南海的柱状剖面样品和海底表层沉积物进行了系统的孢粉研究。许多学者对南海第四纪孢粉做了大量的工作(雷作淇等,1990;孙湘君等,2001;罗运利等,2005,2007;袁金红等,2005;王晓梅等,2007;张玉兰等,2007,2010,2012;张玉兰,2008;罗传秀等,2012),对海南岛地区、南海北部、东部、南部海域的柱状样品和表层样品均有涉及,对其孢粉组合、古环境古气候演变、高分辨率孢粉记录、对全球气候变化的响应及千年尺度气候事件等方面做了探讨,为南海钻孔的孢粉记录提供了丰富详实的资料。

研究区位于吕宋岛以西,属于南海中热带。中热带包括卢邦岛以北,巴士海峡以南,年平均气温为25.5~27.2℃,年降水量为1 446~4 177 mm,每年有5~6个月为旱季。地带性植被为热带季雨林(陈史坚,1992)。

1 材料与方法

1.1 材料

ZSQD225柱状样位于南海东部(图1),水深3 950 m,孔深757 cm,岩性以土黄色、浅灰色硅质软泥、硅质黏土、含钙质硅质黏土为主,夹多层黑褐色细砂质粉砂。共取样149个,取样间隔5 cm。经孢粉分析处理,绝大部分样品含丰富孢粉。

1.2 样品分析方法

样品的孢粉处理采用重液浮选法。取干样20 g,加入适量盐酸至反应彻底结束,然后用纯净水洗至中性;加入适量氢氟酸(40%)至反应彻底结束(24h以上),水洗至中性;加入适量稀盐酸(10% ~15%),加热至液体透明,水洗至中性;将样品用相对体积质量为2.1的重液进行浮选,浮选液用10 μm的网筛在超声波作用下过筛,使孢粉相对富集。将处理好的孢粉悬浮液用冷杉胶制成固定薄片,在Zeiss Axioskop 40生物显微镜下进行鉴定和统计。将统计结果换算为丰度值(粒/g)和质量分数进行数据分析对比。

图1 南海东部ZSQD225柱状样位置图Fig.1 Map showing location of the core ZSQD225 in the eastern South China Sea

取7个沉积物全碳样品进行AMS14C年代测定,结果见图2。

2 孢粉组合特征

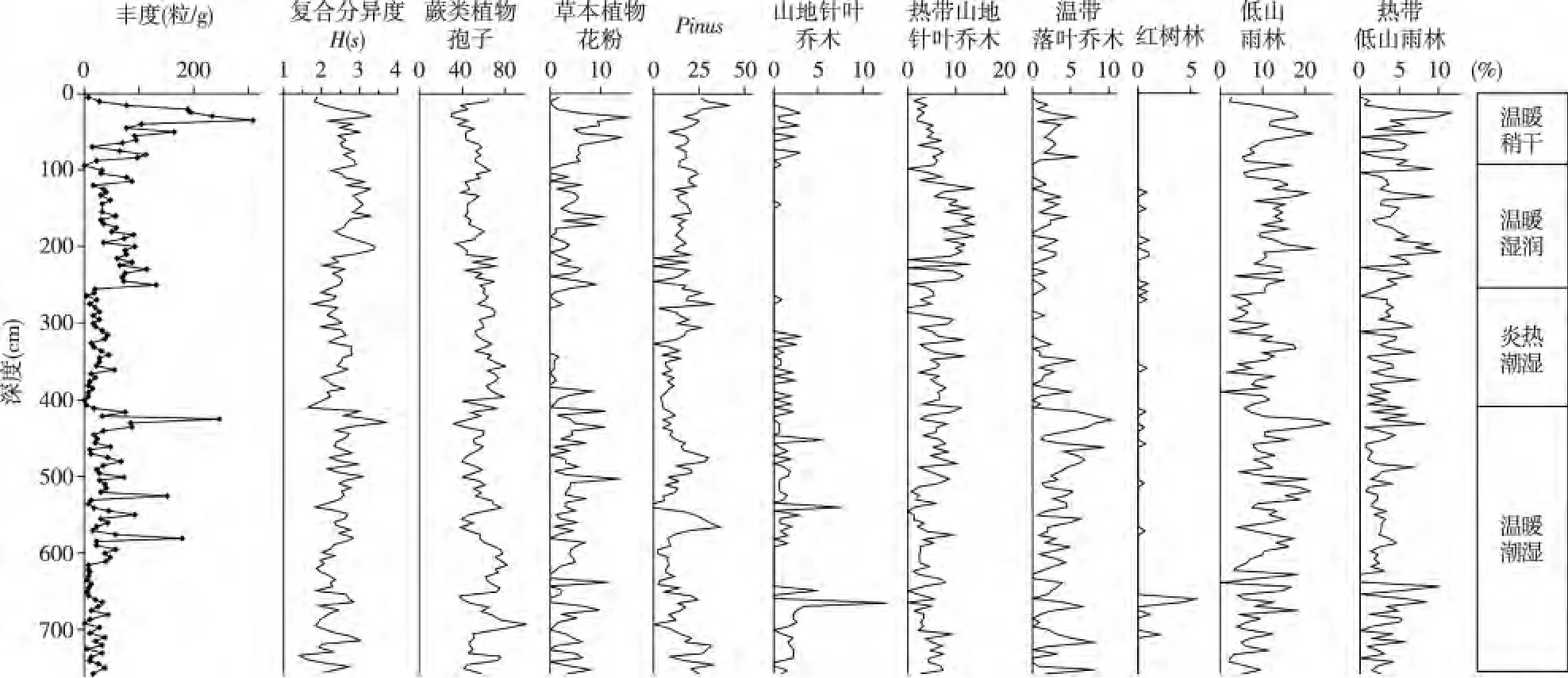

ZSQD225柱状样共鉴定出142个孢粉类型,其中木本植物花粉107个,草本植物花粉7个,蕨类植物孢子28个。孢粉丰度在0~310粒/g之间,仅405 cm 1处样品未见化石。根据各类型孢粉质量分数及丰度变化,将本柱状样自下而上划分为5个孢粉组合带(图2)。

Ⅰ带:Polypodiaceae-Pinus-Quercus-Pteris-Cyathea。位于615~757 cm,孢粉丰度1~42粒/g。以蕨类植物孢子占优势,质量分数为38% ~100%;其次为木本植物花粉,其中裸子植物花粉平均质量分数为21.0%,被子植物花粉平均质量分数为17.0%;草本植物花粉平均质量分数<3%。木本植物花粉中以松(Pinus)占优势(平均15.1%),以及较多的栎(Quercus)(7.0%),此外还含有一定量的罗汉松(Podocarpus)、泪杉(Dracrydium)、栲(Castanopsis),以及少量的铁杉(Tsuga)、木兰(Magnolia)、鹅耳枥(Carpinus)、枫杨(Pterocarya)、夹竹桃科(Apocunaceae)、竹节树(Carallia)、柳(Salix)等;草本植物花粉主要是禾本科(Gramineae)(1.0%),还有少量的苦苣苔科(Gesneriaceae)、蒿(Artemisia)、蓼(Polygonium)等;蕨类植物孢子中以水龙骨科(Polypodiaceae)质量分数最高(30.0%),鳞盖蕨(Microlepia)次之(20.0%),凤尾蕨(Pteris)、石松(Lycopodium)、桫椤(Cyathea)也有一定的含量。此外还有少量的膜蕨科(Hymenophyllaceae)、紫萁(Osmunda)等。

图2 南海ZSQD225柱状样孢粉质量分数示意图Fig.2 Schematic diagrams showing sporo and pollen percentage of the core ZSQD225 from South China Sea

Ⅱ带:Quercus-Polypodiaceae-Pinus-Lycopodium-Gramineae。位于415~615 cm,孢粉丰度13~246粒/g,波动较为频繁。蕨类孢子质量分数为31%~77%;木本植物花粉中裸子植物花粉平均质量分数为20%,被子植物花粉平均质量分数为25.0%;草本植物花粉仍较少,平均质量分数为2%。木本植物花粉中以松占优势(平均13.4%),还有较多的栎(8.6%),此外还含有一定量的罗汉松、泪杉、栲、铁杉,以及少量的木兰、鹅耳枥、枫杨、柳、胡桃、水青冈(Cyclobalanopsis)、夹竹桃科、油杉(Keteleeria)、杉科(Taxodiaceae)等;草本植物花粉主要是禾本科和苦苣苔科,此外还有少量的蒿、蓼、藜科(Chenopodiaceae)、莎草科(Cyperaceae)等;蕨类植物孢子中以水龙骨科质量分数最高(31.3%),鳞盖蕨次之(14.1%),凤尾蕨、石松、桫椤、里白(Hicriopteris)、膜蕨科也有一定的含量,此外还有少量的阴地蕨(Botrychium)、卷柏(Selaginella)等。

Ⅲ带:Polypodiaceae-Microlepia-Castanopsis-Pteris-Pinus。位于255~415 cm,孢粉丰度1~55粒/g。以蕨类植物孢子占优势,质量分数为40% ~81%;木本植物花粉中裸子植物花粉平均质量分数为19.0%,被子植物花粉平均质量分数为17.0%;草本植物花粉含量极少。木本植物花粉中以松占优势(平均 12.7%),还有较多的栲(4.7%)、栎(4.3%),此外还含有一定量的罗汉松、泪杉以及少量的木兰、鹅耳枥、枫杨、铁杉、杨梅(Myrica)、蒲桃(Syzygium)、红豆树(Ormosia)、紫金牛(Ardisia)、米仔兰(Aglaia)等;草本植物花粉零星出现了禾本科、蒿等,大部分层位未见;蕨类植物孢子中以水龙骨科质量分数最高(26.2%),鳞盖蕨次之(22.5%),含量为各带中最高,凤尾蕨、石松、桫椤、里白也有一定的含量,此外还有少量的阴地蕨、膜蕨科、卷柏属、骨碎补科(Davalliaceae)等。

Ⅳ带:Podocarpus-Artemisia-Castanopsis-Polypodiaceae-Pinus。位于95~255 cm,孢粉丰度15~131粒/g。蕨类植物孢子质量分数为33% ~72%;木本植物花粉中裸子植物花粉平均质量分数为23.6%,被子植物花粉平均质量分数24.9%;草本植物花粉数量略有增多,平均质量分数为4.0%。木本植物花粉中以松占优势(平均15.1%),以及较多的栲(6.0%)和栎(6.0%),此外还含有一定量的罗汉松、泪杉,以及少量的竹节树、榛(Corylus)、紫金牛、枫杨、杨梅、酸藤子(Embelia)、水青冈、十齿花(Dipentodon)、杜茎山(Maesa)、桑寄生(Loranthus)等;草本植物花粉出现了较多的蒿(3.3%)及少量的藜科等;蕨类植物孢子中以水龙骨科质量分数最高(22.8%),鳞盖蕨次之(13.7%),凤尾蕨、石松也有一定含量。此外还有少量的桫椤、里白、蹄盖蕨(Athyrium)、卷柏、膜蕨科、骨碎补科等。

Ⅴ带:Artemisia-Castanopsis-Polypodiaceae-Pinus-Quercus。位于0~95 cm,孢粉丰度为1~310粒/g。蕨类植物孢子质量分数为30% ~64%;木本植物花粉中裸子植物花粉平均质量分数为26.1%,被子植物花粉平均质量分数为25.1%;草本植物花粉数量明显增多,平均值6.0%。木本植物花粉中以松占优势(平均值20.2%),还有较多的栲(6.0%)、栎(5.2%),此外还含有一定量的罗汉松、泪杉以及少量的枫杨、杨梅、铁杉、杉科、桑科(Moraceae)、柳、桤木(Alnus)、桦(Betula)、山龙眼(Helicia)、蒲桃等;草本植物花粉以蒿(4.5%)为主,还有少量的苦苣苔科、蓼、禾本科、藜科等;蕨类植物孢子中以水龙骨科质量分数最高(22.5%),鳞盖蕨次之(15.0%),凤尾蕨、石松、桫椤、里白属也有一定的含量。此外还有少量的蹄盖蕨、膜蕨科等。

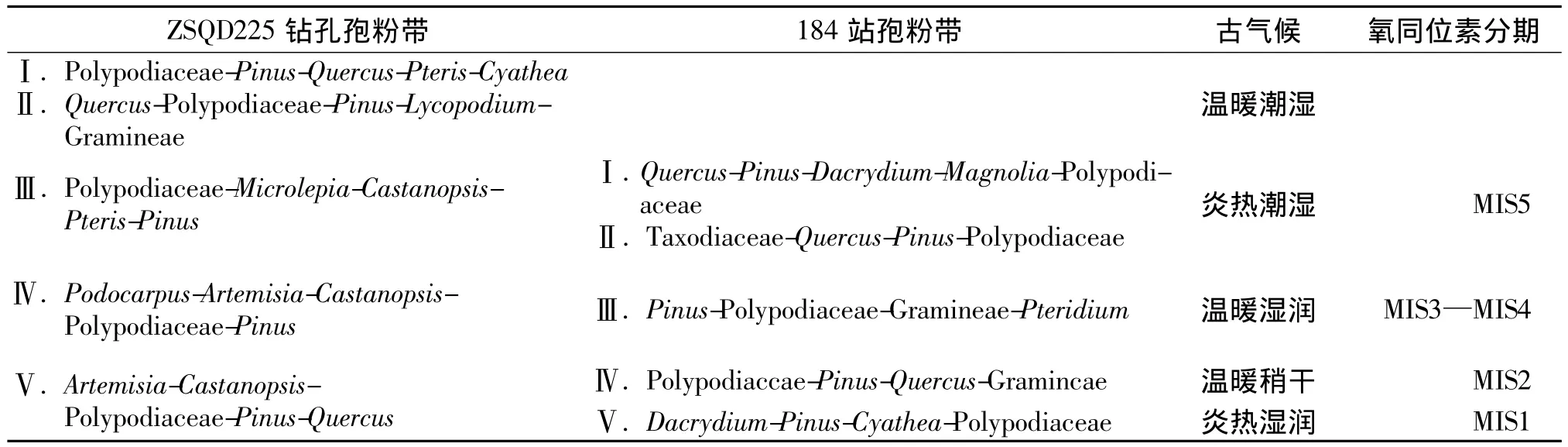

3 古气候、古环境演变

依据生态类型,将松属以外的孢粉类型划分为以下几个组(罗运利等,2005;袁金红等,2005):草本植物花粉、山地针叶乔木、热带山地针叶乔木、温带落叶乔木、红树林、低山雨林、热带低地雨林,此外还有丰富的蕨类孢子。根据各生态组花粉质量分数的变化,可将ZSQD225柱状样自下而上划分为4个古气候古环境演变阶段(图3)。

(1)相当于孢粉Ⅰ带、Ⅱ带。此阶段植被中数量较多的是低山雨林、热带低地雨林、高山雨林、温带落叶乔木,山地针叶乔木也有一定的含量,还有较多喜湿热的蕨类孢子。山上海拔最高处生长着铁杉、冷杉(Abies)、云杉(Picea)等植物,向下有较多的针叶乔木松生长,罗汉松和泪杉也有一定的数量;海拔较低处依次生长着鹅耳枥、枫杨、柳、胡桃(Juglans)等温带类型植被和喜暖的木兰、夹竹桃、山核桃(Carya)、漆树科(Anacardiaceae)、桃金娘科(Myrtaceae)、楝科(Meliaceae)植物,海滨有少量的红树林生长,喜干的蒿等草本植物较少,林下蕨类植物比较繁盛。反映了当时的气候条件温暖潮湿,高山上因海拔较高而存在温凉环境下生长的植物,海平面略有上升。

(2)相当于孢粉Ⅲ带。此阶段植被中鹅耳枥、枫杨、柳、胡桃等温带落叶乔木明显减少,草本植物如蒿等也大幅减少,代表温凉环境山地针叶乔木如铁杉、云杉、冷杉等明显减少,红树林略有减少,栎、栲等低山雨林类型减少,代表热带亚热带植物类型的热带低地雨林略有增多,喜湿热的蕨类孢子增多,说明气候比上一阶段变得更为炎热潮湿。

图3 南海ZSQD225柱状样古气候古环境综合图Fig.3 Diagrams showing comprehensive paleoclimate and paleoenvironment of the core ZSQD225 in South China Sea

(3)相当于孢粉Ⅳ带。草本植物较上一阶段明显增多,特别是蒿属,山地针叶乔木只见零星出现,代表凉湿环境的热带山地针叶乔木大幅增多,温带落叶乔木略有增多,红树林明显增多,低山雨林明显增加,蕨类孢子有所减少。说明海平面有所上升,高山上的针叶林范围减小,草地范围扩大,气候与上一阶段比变得较为温暖湿润。

(4)相当于孢粉Ⅴ带。蒿属等草本植物含量有所增加,山地针叶乔木略有增多,而热带山地针叶乔木大幅减少,红树林未见出现,温带落叶乔木略有增多。表明气候有所变干,为温暖稍干气候。到孢粉Ⅴ带的顶部,草本植物和温带落叶乔木大幅减少,蕨类植物增多,松的含量也明显增多,而栎、栲和热带亚热带植物也大幅减少,可能与人类活动影响有关,气候出现向炎热湿润转变的趋势。

(5)地层时代讨论。从7个沉积物全碳样品的AMS14C年龄测试结果来看,年龄测试的精度不高,且在下部出现了倒置的情况,大于3万a时AMS14C提供的年龄可能偏年轻,因此要准确厘定该柱状样的地层时代,需参考其他测年资料综合考虑。

张玉兰等(2008)对南海东部184站钻孔做了孢粉研究,该钻孔与本次研究的柱状样位置较为接近,可以进行对比(表1)。

表1 ZSQD225柱状样与184站孢粉带、古气候与氧同位素分期对比Table 1 Comparison of pollen zone,paleoclimate and oxygen isotope stages between the cores ZSQD225 and 184

根据2个钻孔孢粉带所反映的气候变化,结合184站钻孔的氧同位素测年资料及ZSQD225柱状样AMS14C年龄测试的部分结果,ZSQD225柱状样的地层时代可大致划分如下:孢粉Ⅲ带相当于MIS5,孢粉Ⅳ带相当于MIS3—MIS4,孢粉Ⅴ带中、下部相当于MIS2,孢粉Ⅴ带顶部相当于MIS1。

4 结论

(1)南海东部ZSQD225柱状样的孢粉记录自下而上可划分为5个孢粉组合带:Ⅰ带:Polypodiaceae-Pinus-Quercus-Pteris-Cyathea;Ⅱ带:Quercus-Polypodiaceae-Pinus-Lycopodium-Gramineae;Ⅲ带:Polypodiaceae-Microlepia-Castanopsis-Pteris-Pinus;Ⅳ带:Podocarpus-Artemisia-Castanopsis-Polypodiaceae-Pinus;Ⅴ带:Artemisia-Castanopsis-Polypodiaceae-Pinus-Quercus。

(2)研究区古气候古环境的变化可分为4个阶段,经历了温暖潮湿—炎热潮湿—温暖湿润—温暖稍干的变化过程,到孢粉Ⅴ带顶部气候出现向炎热湿润转变的趋势。

(3)通过与南海东部184站钻孔的对比,可以将ZSQD225柱状样的地层时代大致划分为:孢粉Ⅲ带相当于MIS5,孢粉Ⅳ带相当于MIS3—MIS4,孢粉Ⅴ带中、下部相当于MIS2,孢粉Ⅴ带顶部相当于MIS1。

陈史坚.1992.初论南海的自然带[J].南海研究与开发,(2):44-57.

雷作淇,郑卓.1990.黄茅海晚第四纪孢粉组合与环境变迁[J].热带海洋,9(4):24 -27.

罗运利,孙湘君.2005.末次冰期以来南海北部孢粉记录的植被演化及千年尺度气候事件[J].科学通报,50(7):691-697.

罗运利,孙湘君.2007.12~1.6 Ma BP南海南部深海沉积物孢粉记录及其对全球变化的响应[J].科学通报,52(16):1938-1944.

罗传秀,陈木宏,刘建国,等.2012.广东沿海及海南岛东南部海底表层孢粉分布及其环境意义[J].热带海洋学报,31(2):55-61.

孙湘君,罗运利.2001.南海北部280 ka以来深海花粉记录[J].中国科学:地球科学,31(10):846 -853.

王开发,孙煜华,张玉兰,等.1987a.东海沉积孢粉藻类组合[M].北京:海洋出版社.

王开发,王永吉,徐家声,等.1987b.黄海沉积孢粉藻类组合[M].北京:海洋出版社.

王开发,蒋辉,张玉兰.1990.南海及沿岸地区第四纪孢粉藻类与环境[M].上海:同济大学出版社.

王开发.1993.渤海沉积孢粉藻类组合与古环境[M].北京:地质出版社.

王晓梅,孙湘君,汪品先,等.2007.末次冰消期以来巽他陆架高分辨率的孢粉记录[J].中国科学:地球科学,37(1):71-76.

袁金红,罗运利,徐兆良,等.2005.3.0~2.0 Ma BP南海南部深海沉积物孢粉记录及其对全球气候变化的响应[J].海洋地质与第四纪地质,25(3):75-81.

张玉兰,龙江平.2007.南海北部B106站柱状沉积的孢粉与藻类及其古环境演变[J].海洋地质与第四纪地质,27(5):9-14.

张玉兰.2008.南海184站深海沉积中孢粉、藻类研究及古环境分析[J].微体古生物学报,25(1):97-101.

张玉兰,李珍,赵晶.2010.南海深海柱状样沉积孢粉藻类组合及其古气候与古环境[J].海洋地质与第四纪地质,30(1):77-82.

张玉兰,彭学超,贾丽,等.2012.南海南部SA09-040孔孢粉记录及古气候[J].海洋学研究,30(3):29-34.