中国英语学习者语用能力发展模式实证研究

刘 艳

(天津工业大学, 天津 300387)

1 引言

近年来,中介语语用能力发展成为二语习得研究领域最关注的话题之一,并取得很大的研究进展(洪岗 1991,司联合 2001,戴炜栋 杨仙菊 Barron 2003,Achiba 2003:98-121,刘润清 刘思 2005,Bardovi-Harlig & Griffin 2005,Hassall 2006:31-58,孙晓曦 王同顺 2009,Chang 2009,Rose 2000,Schauer 2009:132-150)。然而,关于二语学习者语用能力发展模式问题,在语言学界一直没有定论,相关研究得出两种截然相反的结果:语用语言能力发展先于社会语用能力发展;或社会语用能力发展先于语用语言能力发展。本文认为,产生这种现状的主要原因是这些研究仅仅收集输出性数据(production data),并且选取的受试年龄范围过小。近年来,二语习得研究者已经发现在调查研究中同时收集输出性和感知性数据(perception data)的重要性,如许多学者同时收集输出性和感知性数据研究中介语语用学领域的问题(Bergman & Kasper 2003:82-107,曾祥敏2005,段宁 2007,Matsumura 2007)。然而却较少有研究同时收集这两种数据调查二语学习者语用能力的发展模式问题。本文收集的输出性和感知性两种数据能够从不同侧面调查二语学习者语用能力的发展,可以避免仅仅收集输出性数据得出的片面性的研究结果。鉴于相关研究中选取的受试年龄范围过小,研究结果只能反映某一年龄段的学习者的语用能力发展。本文将采用截面研究法,选取的4组受试年龄跨度较大,能够反映不同水平的学习者的语用能力发展模式。

许多学者对二语学习者的拒绝言语行为进行过大量的研究(王爱华 2001,Nelsonetal. 2002,Bergman & Kasper 2003:82-107,王绍斌 李玮 2007,段玲蜊 Wannaruk 2008)。相关研究结果表明,情景类型以及交际双方的社会权力关系影响学习者拒绝策略的选择(Chang 2009)。为了更好地体现受试的语境敏感性,本文将以拒绝言语行为为例,以双方的社会权力关系为控制因素,选择引出拒绝行为的4类不同的情景(请求、邀请、给予、建议),调查中国英语学习者的语用能力发展模式。

本文拟解决以下问题:外语/二语学习者的社会语用能力发展和语用语言能力发展是否具有先后顺序?若是,则这两种能力的发展顺序如何?若否,他们的语用能力具有怎样的发展模式?我们首先回顾相关研究文献,然后简述本文的研究方法,并对研究结果进行分析和讨论,最后为当前我国英语教学实践提出几点建议。

2 关于二语学习者语用能力发展的研究

语用能力的发展是二语学习重要目标之一。基于语用语言学(pragmalinguistics)和社会语用学(sociopragmati-cs)的分类,Leech(1983)认为语用能力可分为语用语言能力和社会语用能力。前者指运用语言实施言语行为的能力;后者指在交际行为中根据情景或社会变量来改变言语行为策略的能力。社会语用能力是更高层次的语用能力,包括根据社会语境的变化懂得如何改变交际内容和语言形式、懂得选择表达怎样的人际意义(如礼貌原则)、以及实施什么类型的言语行为(Bardovi-Harlig 2009)。

关于二语学习者语用语言能力和社会语用能力发展顺序的问题在语言学界一直存在争议。Rose(2000)使用看图说话法(cartoon oral production task),以3组学生(分别为二年级、四年级、初中一年级)为受试,收集二语请求、道歉和恭维语料。他们研究发现初一学生支持性语步(supportive moves)、道歉辅助语(apology adjuncts)及恭维回应辅助语(compliment-response adjuncts)出现的频率要高于其它两组学生。此外,受试的任何言语行为都未因情景的改变而发生变化。因此得出语用语言能力发展早于社会语用能力发展的结论。Barron(2003)和孙晓曦、王同顺(2009)也发现类似的二语语用能力发展模式。Barron(2003)以33名在德国学习10个月的爱尔兰德语学习者为受试,运用多种方式收集输出性语料,研究二语学习者请求、拒绝及给予等言语行为能力的发展。Baron指出二语学习者的社会语用能力发展常常滞后,语用语言能力相对较高的学习者也是如此。孙晓曦和王同顺(2009)在社会交际层面、言语行为层面和社会交际-言语行为结合层面观察母语为汉语的小学生在交际中英语的使用情况。然而,社会语用能力也并非总是停滞不前。Achiba(2003)的研究表明,随着习得的请求策略的增多,在澳大利亚学英语的7岁日本女孩Yao能够根据语境的不同选择不同的语言形式。上述研究都认为二语学习者的语用语言能力发展早于社会语用能力发展。

然而,Bardovi-Harlig&Griffin(2005)认为二语学习者的社会语用能力发展早于语用语言能力发展。他们在实验中要求受试对具体情景中语用上不得体的语言形式进行修改。研究结果表明,识别并修改合乎语法规则但语用上不得体的语言形式比直接提供恰当的言语行为更难。此外,Hassall(2006)通过分析自己历时3个月的日记语料,研究自己印度尼西亚语告别(leave-taking)言语行为能力的发展。研究结果显示,作为一名高级学习者,印度尼西亚语语言形式-语用之力(linguistic form-pragmatic force)之间的关系的习得(语用语言知识习得)对他来说仍是难事。

我们发现,关于二语学习者语用能力发展模式问题,相关研究的结果互相冲突。本文将设计两份问卷分别收集感知性和输出性两种数据,采用截面研究的方法,以拒绝言语行为为例,调查不同水平的中国英语学习者语用能力发展模式。

3 调查研究

3.1 受试

为了反映不同水平的学习者的语用能力发展模式, 本文选取的4组受试分别为初中一年级、高中一年级、非英语专业大学一年级和英语专业大学四年级学生,平均年龄分别为13岁、16岁、19岁和22岁。这4组受试基本能够代表初级、中级、中高级及高级水平的英语学习者。每组受试由60名学生组成。

由于受试的年龄跨度较大,我们不可能使用某一标准测试来确定各组的英语水平。鉴于这4组受试分别来自不同年级,英语课堂学习总学时不同,我们将英语课堂学习总学时作为反映每组受试不同英语水平的标准。同年级的受试英语水平基本相近。

3.2 研究工具

由于“语篇补全测试”(Discourse-completion Test)问卷法具有使研究者操作感兴趣的变量、快速收集大量数据等诸多优势,因此我们采用这种问卷法来收集输出性数据。本研究使用的问卷设计参考Beebeetal. (1990)对比研究拒绝言语行为时使用的“语篇补全测试”模式,并做了少许修改。如Beebeetal.(1990) 提出的“语篇补全测试问卷”包括12个情景,本研究共设计了8个情景,并将情景内容根据受试的具体情况作了必要修改。收集感知性数据的问卷围绕着受试主观感知的每类情景中拒绝对象社会权力不同时拒绝行为的面子威胁程度、难易程度、礼貌程度以及拒绝被接受的可能性4个方面展开。该问卷采用Likert的5分量表,问题选项从“非常高(5)”到“非常低(1)”。表1为两份问卷中的情景类型。

表1 语篇补全问卷和感知评估问卷中情景类型

3.3 数据收集

正式测试前对两份问卷分别进行试测和信度分析。信度分别为0.8765和0.8665,大于0.85,信度较高。笔者发放问卷调查之前向各组受试说明研究目的。对于语篇补全问卷,要求受试用英语写出在每个情景中如何用英语得体地拒绝。若受试对某种情景不会用英语拒绝,则要求该受试用汉语写“不会”。 240名受试对象中,除去3人因对问卷中某种情景既没有用英语拒绝,也没有汉语写“不会”为无效问卷外,收回有效问卷237份;对于5分量表问卷,则要求受试分别将每类情景中的两个拒绝行为按着5分量表的形式分级,收回有效问卷240份。

3.4 数据分析方法

根据Beebeetal. (1990)对拒绝策略的分类,我们对本研究中受试使用的拒绝策略进行编码。由于本文以拒绝言语行为为例,研究不同水平的中国英语学习者语用能力的发展模式,我们的编码方案要体现出相对具体的拒绝策略以及中国文化中特有的拒绝策略。

问卷收回后,首先分析收集的语料:每个拒绝言语行为由一个语义序列构成。如某受试拒绝同学借笔记时说:Sorry, my note is not very good. You may ask LiYan for it, her note is better than mine. 我们将其编码为:[道歉][谦虚][提供别的办法]。语料由研究者和另一名课题组成员分别编码完成。编码者信度为91%。表2为本研究中受试的拒绝策略分类。

表2 本研究中受试的拒绝策略分类

随后,笔者运用统计软件SPSS13.0对问卷调查所得数据进行统计分析。通过配对样本t检验分析4组受试主观感知的每类情景中拒绝对象社会权力不同时拒绝行为面子威胁程度的高低是否存在显著差异;随后,分析每类情景中拒绝对象社会权力不同时每种拒绝策略使用频率的差异, 通过卡方检验分析这种差异是否具有统计学意义。

4 调查结果与分析

4.1 4组受试拒绝对象社会权力不同时对拒绝行为面子威胁程度高低的看法对比

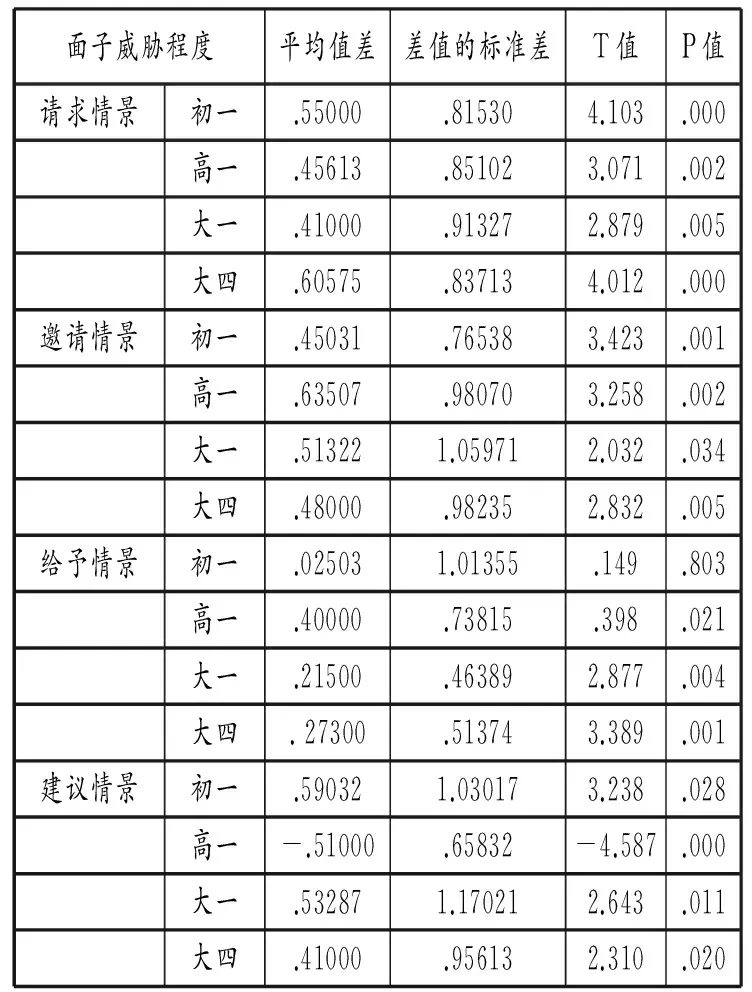

Gass & Houck(1999)指出,拒绝行为的面子威胁程度随着拒绝行为的难易程度、拒绝的礼貌程度、拒绝被接受的可能性的改变而改变。限于篇幅,本文将只对比分析每类情景中两种拒绝行为的面子威胁程度。表3为4组受试主观认为的每类情景中拒绝对象社会权力不同时拒绝行为面子威胁程度高低情况的配对样本t检验得出的t值和双尾t检验的显著性概率。

表3 4组受试拒绝对象社会权力不同时拒绝行为面子威胁程度高低的看法对比

表3的统计结果显示,除“给予情景中初一学生”和“建议情景中高一学生”这两项外,其余14项中4组受试普遍认为在各类情景中拒绝权力较高者造成的面子威胁程度均显著高于拒绝权力平等者,P值分别为.000, .002, .005,.000, .001, .002, .034, .005, .021, .004, .001, .028, .011, .020,均小于.05。

4.2 各组受试拒绝对象社会权力不同时改变拒绝策略的能力对比

考察交际双方的不同社会权力关系对每种拒绝策略使用频率的影响,我们发现,当拒绝对象权力较高时,初一学生在“邀请”情景和“给予”情景中较多地使用“称呼语”策略(“邀请”情景:x2=16.435, p=.000; “给予”情景:x2=6.301, p=.030);在“请求”情景中较多地使用“道歉”策略(x2=13.735, p=.000);在“给予”情景中较多地使用“感谢”策略(x2=14.125, p=.000),见例①。

① “邀请”情景(初中一年级的2号受试)

拒绝权力较高者:Sorry, Aunt Li, I have too much homework to do.

拒绝权力平等者:Sorry, I have too much homework to do.

同样,当拒绝对象权力较高时,高一学生在4类情景中都较多地使用“称呼语”策略(“请求”情景:x2=29.312, p=.000;“邀请”情景:x2=15.062, p=.000;“给予”情景:x2=18.934, p=.000;“建议”情景:x2=16.105, p=.000);在请求、邀请情景中较多地使用“道歉”策略(“请求”情景:x2=21.301, p=.000;“邀请”情景:x2=19.356, p=.000);在给予、邀请情景中较多地使用感谢策略(“给予”情景:x2=6.784, p=.017; “邀请”情景:x2=5.538, p=.021),见例②。

② “给予”情景(高中一年级的28号受试)

拒绝权力较高者:Thank you, teacher. But my family is poor and my parents won’t agree.

拒绝权力平等者:I don’t want to eat anything more, I’m full.

拒绝对象权力较高时,大一学生在4类情景中都较多地使用“称呼语”策略(“请求”情景:x2=27.537, p=.000;“邀请”情景:x2=20.195, p=.000;“给予”情景:x2=14.613, p=.000;“建议”情景:x2=11.513, p=.000);在“给予”、“邀请”情景中较多地使用感谢策略(“给予”情景:x2=8.593, p=.014;“邀请”情景:x2=6.557, p=.016);在请求、邀请情景中较多地使用道歉策略(“请求”情景:x2=18.601, p=.000;“邀请”情景:x2=16.396, p=.000),见例③。

③ “邀请”情景(大学一年级的8号受试)

拒绝权力较高者:I’m very sorry, Aunt Li. I can’t go to your party this weekend. I’m busy preparing my English test.

拒绝权力平等者:I can’t go to the party, I have other things to do.

此外,拒绝权力较高者时,大一学生还在“邀请”情景中较多地使用“解释原因”策略(x2=6.782, p=.013)。而拒绝权力平等者时,大一学生在“请求”情景中较多地使用“谦虚”策略(x2=5.013, p=.031),见例④。

④ “请求”情景(大学一年级的22号受试)

拒绝权力较高者:I’m sorry, teacher. I have lent it to others. I don’t have it at hand.

拒绝权力平等者:Sorry, my note is not very good. You may ask LiYan for it, her note is better than mine.

拒绝权力较高者时,大四学生除了在4类情景中较多地使用“称呼语”策略外(“请求”情景:x2=21.537, p=.000;“邀请”情景:x2=15.673, p=.000;“给予”情景:x2=24.203, p=.000;“建议”情景:x2=17.541, p=.000),还在请求情景中较多地使用“提供别的办法”策略(x2=14.613, p=.000));在“请求”、“邀请”情景中较多地使用“主观词语”策略和“意愿”策略(“主观词语”策略:“请求”情景:x2=7.143, p=.012;“邀请”情景:x2=9.543, p=.001;“意愿”策略:“请求”情景:x2=13.813, p=.000;“邀请”情景:x2=10.254, p=.000)见例⑤。

⑤ “邀请”情景(大学四年级,29号受试)

拒绝权力较高者:I apologize, Aunt Li. I hope I can go to your party. But I have to attend my brother’s wedding on Sunday.

拒绝权力平等者:Sorry, I can’t go to your party. I have other things to do this weekend.

拒绝权力平等者时,大四学生在“请求”、“建议”情景中较多地使用“回避”策略(“请求”情景:x2=9.143, p=.011;“建议”情景:x2=13.284, p=.000),见例⑥。

⑥ “请求”情景(大学四年级,41号受试)

拒绝权力较高者:I’m very sorry, teacher. I’m afraid I can’t lend it to you. I don’t have it at hand right now.

拒绝权力平等者:I’m going to lunch now, would you go with me?

5 结论与建议

本文的研究结果对中介语语用能力发展研究及我国英语教学有一定的启示。

(1)在中介语语用能力发展研究中同时收集输出性和感知性两种数据能够避免研究结果的片面性。本文收集的输出性和感知性两种数据从不同侧面反映出中国英语学习者语用能力的发展。对感知性数据的分析表明大四学生在请求情景中拒绝权力平等者时“回避”策略的选择是由于考虑到这种情景中拒绝行为的面子威胁程度,然而这种语境敏感性却无法在语言输出中表现出来。两种数据在表现学习者语用能力时的这种矛盾现象表明要完整地反映二语学习者语用能力发展模式,仅仅收集输出性数据是远远不够的。(2)采用截面研究法能够反映不同水平的学习者的语用能力发展。本研究结果表明,不同水平的中国英语学习者都具有语境敏感性,只是由于语言水平不同,他们根据语境因素改变拒绝策略的能力不同。如大部分初一与高一学生由于语言积累有限,当拒绝对象社会权力不同时只是“称呼语”使用不同;而高水平的学习者(大一与大四学生)拒绝策略的使用体现出语境敏感性,如拒绝对象社会权力不同时使用不同的拒绝策略、使用不同的拒绝理由等。(3)中国英语学习者语用能力发展模式是动态的,随着学习者语言水平的提高而改变。本研究结果认为,中国英语学习者社会语用能力发展与语用语言能力发展并非简单的先后关系,而是动态的,随着学习者英语水平的提高而改变。在交际行为中,这两种能力共同引导学习者选择恰当的语言形式来体现情景变化。如拒绝对象社会权力不同时,初一与高一受试的拒绝策略只有细微的差别,此时学习者语用语言能力发展先于社会语用能力发展;随着语言积累的增多,大一和大四受试可用更多的语言形式来表现自己的社会语用能力,然而他们有时仍会使用不恰当的语言形式,如大四某受试在请求情景中拒绝权力较高者用I apologize来表达歉意,此时学习者的社会语用能力发展先于语用语言能力发展。

根据以上分析笔者对我国英语教学实践提出以下建议:首先,由于不同水平的中国英语学习者都具有语境敏感性,因此在各阶段的外语教育中,教师应该采用策略,有效利用有限的教学资源提高学生的语用能力。其次,由于中国英语学习者语用语言能力和社会语用能力发展并非简单的先后关系,而是随着学习者语言水平的提高而改变。在以学生为中心的英语课堂教学中,学生的语用语言能力和社会语用能力同等重要,需要教师保证教学过程为学生提供更多的目的语文化输入,增强学生的跨文化能力。对英语初学者的教学也应如此。最后,高水平的英语学习者虽然语言积累丰富,但有时仍会使用不恰当的语言形式的问题,应该保证教学材料提供更多的目的语自然语篇和自然语用信息。

曾祥敏. 中国英语学习者中介语拒绝言语行为调查研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2005.

戴炜栋 杨仙菊. 第二语言语用习得的课堂教学模式[J]. 外语界, 2005(1).

段玲蜊 A.Wannaruk. 英语拒绝策略的可教性实证研究[J]. 四川外语学院学报, 2008(3).

段 宁. 中国非英语专业大学生英语语用能力实证研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2007.

洪 岗. 英语语用能力调查及其对外语教学的启示[J]. 外语教学与研究, 1991(4).

刘润清 刘 思. 语用习得的认知特性和影响因素述评[J]. 外语教学与研究, 2005(3).

司联合. 过渡语、语用能力与文化教学[J]. 外语学刊, 2001(2).

孙晓曦 王同顺. 中国小学生第二语言语用能力的发展及第二语言语法能力的影响[J]. 中国英语教学, 2009 (3).

王爱华. 英汉拒绝言语行为表达模式调查[J]. 外语教学与研究, 2001(3).

王绍斌 李 玮. 拒绝言语行为的语用迁移研究[J]. 外语学刊, 2007(4).

Achiba, M.LearningtoRequestinaSecondLanguage:ChildInterlanguagePragmatics[M]. Clevedon: Multilingual Matters, 2003.

Bardovi-Harlig, K. & R. Griffin. L2 Pragmatic Awareness: Evidence from the ESL Classroom[J].System, 2005 (33).

Bardovi-Harlig, K. Conventional Expressions as a Pragmalinguistic Resource: Recognition and Production of Conventional Expressions in L2 Pragmatics[J].LanguageLearning, 2009 (4).

Barron, A.AcquisitioninInterlanguagePragmatics:Lear-ningHowtoDoThingswithWordsinaStudyAbroadContext[M]. Amsterdam: Benjami, 2003.

Beebe, L., Takahashi, T. & R. Uliss-Weltz. Pragmatic Transfer in ESL Refusals[A]. In Scarcella, R.etal. (eds.).DevelopingCommunicativeCompetenceinaSecondLanguage[C]. New York: Newbury House, 1990.

Bergman, M. & G. Kasper, Perception and Performance in Native and Non-native Apology[A]. In Kasper, G., & S. Blum-Kulka(eds.).InterlanguagePragmatics[C]. New York: Oxford University Press, 2003.

Chang, Y. F. How to Say No: An Analysis of Cross-cultural Difference and Pragmatic Transfer[J].LanguageSci-ences, 2009(4).

Gass, S. & N. Houck.InterlanguageRefusals:ACross-culturalStudyofJapanese-English[M]. Berlin: The Hague, 1999.

Hassall, T. Learning to Take Leave in Social Conversations: A Diary Study[A]. In DuFon, M. & E. Churchill (eds.).LanguageLearnersinStudyAbroadContexts[C]. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

Leech, G.PrinciplesofPragmatics[M]. London: Longman, 1983.

Matsumura, S. Exploring the Aftereffects of Study Abroad on Interlanguage Pragmatic Development[J].InterculturalPragmatics, 2007(2).

Nelson, G. Cross-cultural Pragmatics: Strategy Use in Egyptian Arabic and American English Refusals[J].AppliedLinguistics, 2002 (2).

Rose, K. An Exploratory Cross-sectional Study of Interlanguage Pragmatic Development[J].StudiesinSecondLanguageAcquisition, 2000(2).

Schauer, G. A.InterlanguagePragmaticDevelopment:TheStudyAbroadContext[M]. London: Continuum, 2009.