不同剂量糖皮质激素治疗带状疱疹神经痛疗效观察

陈海谊,陈焕高

(儋州市第一人民医院皮肤科1、急诊科2,海南 儋州 571700)

不同剂量糖皮质激素治疗带状疱疹神经痛疗效观察

陈海谊1,陈焕高2

(儋州市第一人民医院皮肤科1、急诊科2,海南 儋州 571700)

目的 探讨不同剂量糖皮质激素在带状疱疹神经痛患者治疗中的疗效,为其临床应用提供可参考依据。方法共纳入106例诊断为带状疱疹病毒感染并伴有神经痛的患者作为研究对象,采用随机数表法平均分为三组,所有患者均给予伐昔洛韦及普瑞巴林治疗,在此基础上中剂量组患者加用泼尼松40 mg/d治疗,小剂量组患者加用泼尼松20 mg/d治疗,对照组患者不给予激素治疗。观察患者止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间及不良反应,采用简化-麦吉尔疼痛问卷表(SF-MPQ)进行疼痛评估。结果中等剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于小剂量组与对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);小剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。疼痛比较发现,治疗后1周中等剂量组疼痛评估指数(PRI)、现时疼痛强度(PPI)和疼痛强度量表(VAS)评分均明显低于小剂量组与对照组,且小剂量组PRI、PPI、VAS评分亦均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后两周中等剂量组与小剂量组PRI、PPI、VAS评分均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),但中等剂量组与小剂量组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。随访1个月,中等剂量组与小剂量组诊断为带状疱疹后遗神经痛各1例,分别占2.8%、2.9%,对照组诊断为带状疱疹后遗神经痛6例,占17.1%,三组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论在正规抗病毒治疗的同时辅以糖皮质激素可有效促进皮损的恢复,缓解神经痛,且降低带状疱疹后遗神经痛的发生,特别是给予40 mg/d中等剂量激素效果更明显,值得临床推广应用。

带状疱疹;神经痛;糖皮质激素;疗效

临床上带状疱疹主要是指由带状疱疹病毒感染引起的急性炎症反应性皮肤疾病,表现为沿一侧周围神经带状分布的簇集水泡,多伴有明显的神经痛,发疹前、发疹时及皮损痊愈后均可发生[1]。由于带状疱疹引起的神经痛为自觉疼痛,且多数难以忍受。因此对患者的日常生活及工作造成严重不良影响。目前抗病毒治疗是带状疱疹的主要治疗方式,而伴有神经痛患者多给予普瑞巴林治疗,但其治疗效果仍有限。糖皮质激素可以降低宿主炎性反应,减少组织损伤。本文旨在探讨不同剂量糖皮质激素在带状疱疹神经痛患者治疗中的疗效,为其临床应用提供可参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 连续收集2013年1月至2014年11月诊断为带状疱疹病毒感染并伴有神经痛的患者作为研究对象,其中男性56例,女性50例;年龄18~73岁,平均(38.50±5.24)岁;病程1~7 d,平均(4.60±1.04)d。纳入标准:年龄大于18岁,有特征的单侧性皮肤-黏膜疱疹,沿神经支分布及剧烈的疼痛。排除标准:严重肝肾功能不全、妊娠及哺乳期女性、长期应用激素类药物、恶性肿瘤、免疫系统疾病、近期血压、血糖较高的患者等。

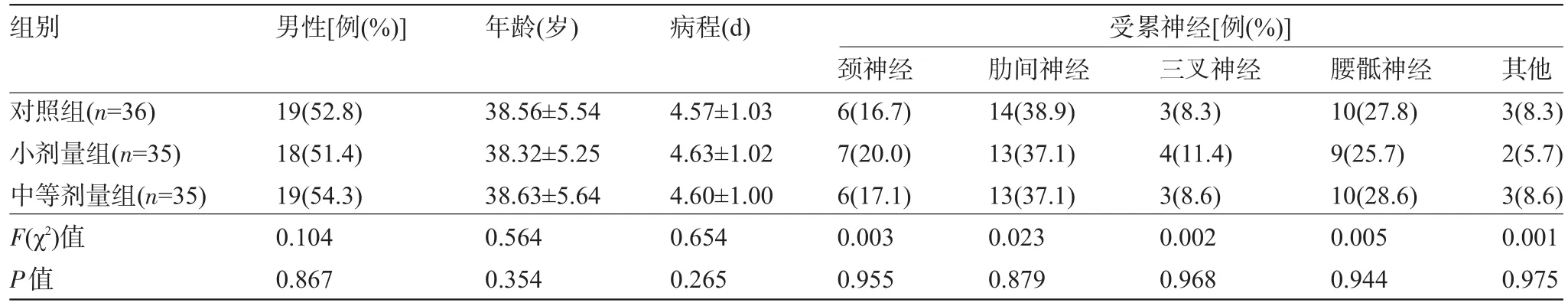

1.2 方法 入院后详细记录患者的相关信息及基本病史,采用随机数表法平均分为三组,所有患者均给予伐昔洛韦(凡乐,北京嘉林药业股份有限公司,批准文号:H19991384,规格0.125 g)0.25g,1次/d治疗,以及普瑞巴林(辉瑞制药有限公司,国药准字J20100101,规格75 mg)75 mg,2次/d治疗,在此基础上中剂量组35例加用泼尼松(河南利华制药有限公司,国药准字H41022036,规格5 mg)40 mg/d治疗,共12 d;小剂量组35例加用泼尼松(河南利华制药有限公司,国药准字H41022036,规格5 mg)20 mg/d治疗,共12 d;对照组36例不给予激素治疗。三组患者的性别、年龄等比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 三组患者的一般资料比较(±s)

表1 三组患者的一般资料比较(±s)

组别 男性[例(%)]年龄(岁)病程(d)受累神经[例(%)]对照组(n=36)小剂量组(n=35)中等剂量组(n=35)F(χ2)值P值19(52.8)18(51.4)19(54.3)0.104 0.867 38.56±5.54 38.32±5.25 38.63±5.64 0.564 0.354 4.57±1.03 4.63±1.02 4.60±1.00 0.654 0.265颈神经6(16.7)7(20.0)6(17.1)0.003 0.955肋间神经14(38.9)13(37.1)13(37.1)0.023 0.879三叉神经3(8.3)4(11.4)3(8.6)0.002 0.968腰骶神经10(27.8)9(25.7)10(28.6)0.005 0.944其他3(8.3)2(5.7)3(8.6)0.001 0.975

1.3 观察指标与评价方法 观察三组患者的止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间及不良反应。治疗两周后采用简化-麦吉尔疼痛问卷表(SF-MPQ)进行疼痛评估。其由疼痛评估指数(PRI)、现时疼痛强度(PPI)和疼痛强度量表(VAS)组成。PRI评估(0~14分):有11个感觉类和4个情感类对疼痛的描述词,用0~3分别表示无、轻、中、重。PPI评估(0~5分):无痛为0分;轻微的疼痛为1分;引起不适感的疼痛为2分;具有窘迫感的疼痛为3分;严重的疼痛为4分;不可忍受的疼痛为5分。VAS评估(0~10分):0~10表示疼痛强度,0为无痛,1~3为轻痛,4~7为中痛,7以上为重痛或剧烈疼痛。随访1个月分析三组患者出现带状疱疹后遗神经痛的发生情况。

1.4 统计学方法 应用SPSS12.0软统计件包进行数据分析。正态分布且方差齐的计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较采用t检验;采用百分数表示计数资料,比较采用χ2检验。多组间计量资料比较采用方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者的疗效比较 三组患者的止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间比较差异均有统计学意义(P<0.05);两两比较发现:中等剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于小剂量组与对照组差异有统计学意义(P<0.05);小剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 三组患者的疗效比较(±s)

表2 三组患者的疗效比较(±s)

注:a与中等剂量组比较,P<0.05;b与小剂量组比较,P<0.05。

组别对照组(n=36)小剂量组(n=35)中等剂量组(n=35)F值P值止疱时间(d)3.59±1.45ab2.92±1.13a2.19±1.35 4.565 0.014水疱消失时间(d)4.97±1.37ab4.57±1.23a4.04±1.21 5.545 0.008结痂时间(d)4.51±1.21ab3.91±1.14a3.31±1.02 4.234 0.018脱痂时间(d)8.65±1.42ab6.96±1.25a6.06±1.32 3.986 0.025

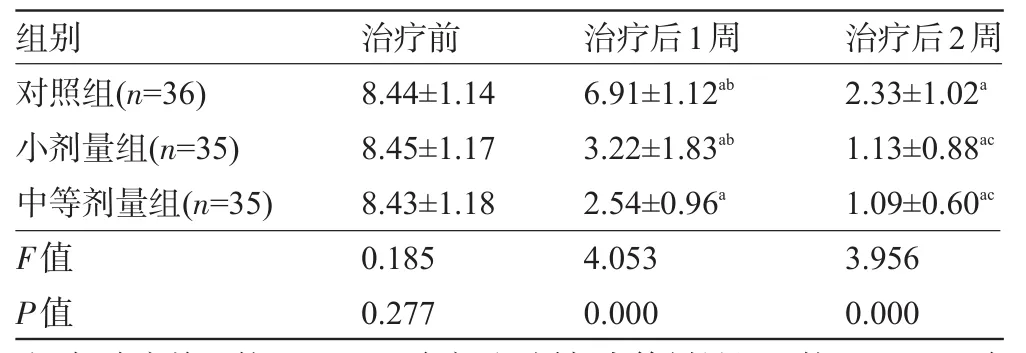

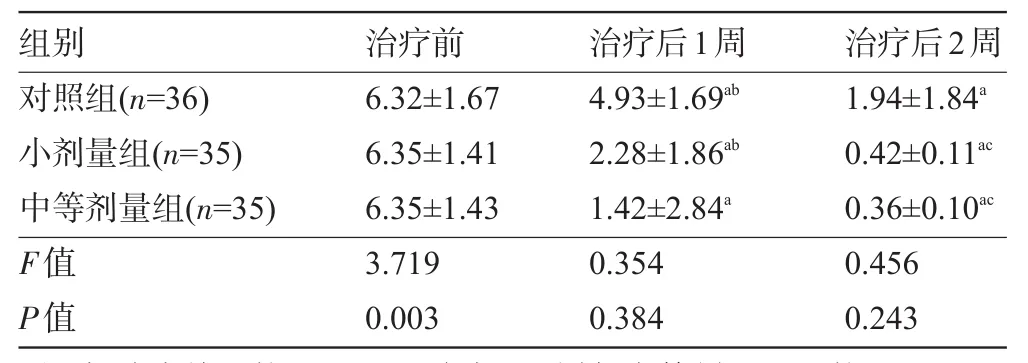

2.2 治疗后三组患者神经痛情况比较 治疗前三组患者的PRI、PPI、VAS评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后三组PRI、PPI、VAS评分均较治疗前有明显改善(P<0.05);治疗后1周中等剂量组PRI、PPI、VAS评分均明显低于小剂量组和对照组,且小剂量组PRI、PPI、VAS评分亦均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后2周中等剂量组和小剂量组PRI、PPI、VAS评分均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),但中等剂量组与小剂量组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3~表5。随访1个月中等剂量组与小剂量组诊断为带状疱疹后遗神经痛各1例,分别占2.8%、2.9%,对照组诊断为带状疱疹后遗神经痛6例,占17.1%,三组比较差异有统计学意义(χ2=6.896,P=0.032)。

2.3 不良反应 治疗后中等剂量组有2例患者出现面部潮红,1例出现头晕不适,均未行特殊处理,2~3 d后均好转。其他两组均未见严重不良反应。

表3 治疗后三组患者的PRI得分比较(±s,分)

表3 治疗后三组患者的PRI得分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;治疗后1周与中等剂量组比较,bP<0.05;治疗后2周与对照组比较,cP<0.05。

组别对照组(n=36)小剂量组(n=35)中等剂量组(n=35)F值P值治疗前8.44±1.14 8.45±1.17 8.43±1.18 0.185 0.277治疗后1周6.91±1.12ab3.22±1.83ab2.54±0.96a4.053 0.000治疗后2周2.33±1.02a1.13±0.88ac1.09±0.60ac3.956 0.000

表4 治疗后三组患者的PPI得分比较(±s)

表4 治疗后三组患者的PPI得分比较(±s)

注:与治疗前比较,aP<0.05;治疗后1周与中等剂量组比较,bP<0.05;治疗后2周与对照组比较,cP<0.05。

组别对照组(n=36)小剂量组(n=35)中等剂量组(n=35)F值P值治疗前2.45±1.04 2.43±1.06 2.48±1.01 0.407 0.524治疗后1周1.92±0.83ab1.73±0.71ab1.06±0.82a5.443 0.000治疗后2周1.08±0.12a0.38±0.10ac0.32±0.09ac4.976 0.000

表5 治疗后三组患者的VAS得分比较(±s,分)

表5 治疗后三组患者的VAS得分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;治疗后1周与中等剂量组比较,bP<0.05;治疗后2周与对照组比较,cP<0.05。

组别对照组(n=36)小剂量组(n=35)中等剂量组(n=35)F值P值治疗前6.32±1.67 6.35±1.41 6.35±1.43 3.719 0.003治疗后1周4.93±1.69ab2.28±1.86ab1.42±2.84a0.354 0.384治疗后2周1.94±1.84a0.42±0.11ac0.36±0.10ac0.456 0.243

3 讨论

研究已证实[2],带状疱疹的发生与机体免疫力低下、劳累、感染等存在相关性。目前临床上抗病毒治疗是带状疱疹治疗的主要方案,糖皮质激素用于治疗带状疱疹仍存在争议。Levin等[3]认为糖皮质激素的免疫抑制作用可引起甚至加重机体感染。而Luyten等[4]认为,在合理抗病毒治疗时辅以糖皮质激素治疗可以有效降低宿主炎性反应,减少组织损伤及神经破坏,对减轻神经痛及预防后遗神经痛有积极作用。

本研究分析抗病毒辅以小剂量及中等剂量糖皮质激素治疗带状疱疹的疗效发现,中等剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于小剂量组与对照组;小剂量组止疱时间、水疱消失时间、结痂时间、脱痂时间均少于对照组。可见抗病毒治疗辅以糖皮质激素可以更有效促进患者康复,且40 mg/d的泼尼松治疗效果更好。金外淑等[5]进行类似研究发现,激素组皮损愈合时间(8.10±1.85)d明显短于对照组(10.23±2.59)d,两组差异有统计学意义(t=4.22,P<0.05);中等剂量激素组[(7.50±1.57)d]较小剂量激素组[(8.70±1.95)d]皮损愈合时间短两组差异有统计学意义(t=2.14,P<0.05);中等剂量组和小剂量组均明显短于对照组(t值分别为4.32和2.32,均P<0.05)。与本研究结果相似。分析认为糖皮质激素通过稳定溶酶体膜可以起到抑制溶酶体酶释放的作用,进而可减轻组织损伤[6];同时糖皮质激素可以抑制某些细胞因子的表达抑制一氧化氮合酶mRNA和活性氮介质的释放[7]。亦有研究认为[8],糖皮质激素可能通过影响细胞增殖和凋亡通路中的效应分子发挥其抗凋亡作用,维持细胞数量的稳态,促进损伤组织的恢复。

本研究进一步分析辅以糖皮质激素治疗对神经痛的影响发现,治疗后激素组与对照组PRI、PPI、VAS评分均较治疗前有明显改善;治疗后1周中等剂量组PRI、PPI、VAS评分均明显低于小剂量组与对照组,且小剂量组PRI、PPI、VAS评分亦均低于对照组;治疗后2周中等剂量组与小剂量组PRI、PPI、VAS评分均明显低于对照组,但中等剂量组与小剂量组比较差异无统计学意义(P>0.05)。可见糖皮质激素治疗后神经痛改善更明显,且中等剂量组可以更早的改善患者神经痛症状。随访1个月发现中等剂量组与小剂量组诊断为带状疱疹后遗神经痛各1例,分别占2.8%、2.9%,对照组为6例,占17.1%。可见激素治疗可降低带状疱疹后遗神经痛发生风险。Darteyre等[9]研究发现,小剂量激素组、中等剂量激素组在l周、2周疼痛程度分别较对照组有明显改善(均P<0.05)。中等剂量激素组在治疗后1周的VAS评分明显低于小剂量激素组(P<0.05),而治疗后两周比较差异无统计学意义(P>0.05)。随访发现对照组、小剂量激素组、中等剂量激素组皮损愈合后带状疱疹后遗神经痛发生例数分别为8例、1例、1例,激素组PHN发生率(5%)与对照组(20%)比较,差异有统计学意义(χ2=4.11,P< 0.05),支持本研究结果。分析目前关于糖皮质激素缓解神经痛的机制尚不明确,但其可能与以下机制有关:(1)作为应激激素的糖皮质激素可提高机体对疼痛的耐受能力[10];(2)糖皮质激素可有效抑制5羟色胺等致痛性炎症介质的释放,同时可降低炎性反应对神经纤维的损伤,减少瘢痕和粘连的发生[11];(3)糖皮质激素通过调节ATP/P2X3受体可抑制痛觉的传导[12];(4)糖皮质激素可抑制已经损伤的神经纤维增生而产生异常冲动[13]。

综上所述,在正规抗病毒治疗的同时辅以糖皮质激素可有效促进皮损的恢复,缓解神经痛,且降低带状疱疹后遗神经痛的发生,特别是给予40 mg/d中等剂量激素效果更明显,值得临床推广应用。

[1]赖婷吉,施和建.加巴喷丁联合糖皮质激素治疗带状疱疹神经痛的疗效观察[J].中华皮肤科杂志,2012,45(2):145-146.

[2]孟祥慧,张建波,陈丽丽,等.糖皮质激素在带状疱疹治疗中的应用.中国美容医学,2013,22(20):2040-2041.

[3]Levin MJ.Varicella-zoster virus and virus DNA in the blood and oropharynx of people with latent or active varicella-zoster virus infections[J].J Clin Virol,2014,61(4):487-495.

[4]Luyten J,Ogunjimi B,Beutels P.Varicella-zoster virus vaccination under the exogenous boosting hypothesis:Two ethical perspectives [J].Vaccine,2014,32(52):7175-7178.

[5]金外淑,高 冬,周素荣,等.联合应用不同剂量糖皮质激素在带状疱疹神经痛治疗中的疗效评价[J].中华皮肤科杂志,2014,47 (3):211-212.

[6]Matoba AY,Meghpara B,Chevez-Barrios P.Varicella-zoster virus detection in varicella-associated stromal keratitis[J].JAMA Ophthalmol,2014,132(4):505-506.

[7]杨 帆,蔡玉玲,潘 鹏,等.加巴喷丁、泼尼松和泛昔洛韦治疗带状疱疹神经痛疗效观察[J].中国麻风皮肤病杂志,2012,28(2): 102-103.

[8]郭革斌,薛树旗,李 洁.早期足量用伐昔洛韦联合糖皮质激素与单用伐昔洛韦治疗中老年带状疱疹疗效与安全性对照研究[J].中国医师杂志,2014,16(7):981-983.

[9]Darteyre S,Hubert A,Chabrier S,et al.In vivo evidence of arterial wall inflammation in childhood varicella-zoster virus cerebral vasculopathy[J].Dev Med Child Neurol,2014,56(12):1219-1220.

[10]王 海,王 燕.中等剂量糖皮质类固醇激素缓解带状疱疹疼痛及肿胀的疗效[J].中国老年学杂志,2014,34(11):2982-2983.

[11]饶 瑛.氟芬那酸丁酯软膏治疗带状疱疹后遗神经痛临床疗效分析[J].中国现代医学杂志,2012,22(4):111-112.

[12]Gould D.Varicella zoster virus:chickenpox and shingles[J].Nurs Stand,2014,28(33):52-58.

[13]杨 勇,鄢建勤,郭曲练,等.氨酚羟考酮联合加巴喷丁治疗带状疱疹后遗神经痛的临床观察[J].中国现代医学杂志,2011,21(2): 224-226.

R752.1+2

B

1003—6350(2015)17—2587—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.17.0936

2015-03-30)

陈海谊。E-mail:chenpifu0271@163.com