中国新型城市化包容性发展的区域差异影响因素分析

刘耀彬,涂红

(南昌大学a.经济管理学院;b.江西长江经济带建设协同创新中心,南昌330031)

0 引言

改革开放30多年以来,中国经济一直保持高速增长。2012年人均GDP已达到6 102美元①按照《2012 年国民经济和社会发展统计公报》,采用2012 年末人民币兑美元的汇率为6. 285 5 元计算所得。,根据世界银行2010年最新划定的标准,中国已属于上中等收入经济体。中国银行国际金融研究所课题组因此提出担心:中国是否会落入一些拉美和东亚国家曾经历过或正在经历的所谓“中等收入陷阱”呢?[1]该问题一经提出就马上引起了国内外学者和政府界人士的广泛关注[2]。城市化是诱发“中等收入陷阱”的重要因素吗?一个明显的现象是:伴随着城市化的快速发展,收入分配差距以及区域差异不断拉大等一系列不包容现实却得到了统计数据的证实。罗守贵等通过计算人均GDP、农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入的3个区域基尼系数发现,改革开放以来中国收入分配差距以及区域差异逐渐被拉大[3]。利用趋势外推法,本研究发现中国的区域差异度依然处于很高的水平,并且其人均收入差距呈现出逐步扩大的趋势。

2014年李克强在世界经济论坛上再次强调包容性增长已成为世界普遍认同的发展理念,胡鞍钢则将过度城市化作为描述“中等收入陷阱”状态的十大指标之一[4]。诚然,人口、环境、经济、社会的和谐发展是新型城市化包容性发展的主要内容和表现形式,而推动人口、环境、经济、社会的和谐发展的方式正是新型城市化包容性发展形成的重要内容。事实上,目前众多学者对于城市化包容性发展的研究多集中在其内涵的剖析以及评价体系的建立等方面,典型的如:吴凯之等研究指出中国应以城镇化实现城乡之间的包容性发展[5];蒋涤非等则建立了城市化包容性发展的评价体系,并以“泛长株潭”地区为例,综合分析了该地区城市化包容性发展的基本情况[6];而陈明星等通过研究诺瑟姆提出的城市化“S”形曲线在中国的应用,提出中国的城市化理念与重点应转向城市化包容性增长[7]。那么中国究竟应该如何实现新型城市化包容性发展的转型?各区域实现新型城市化包容性发展的关键因素又是否相同?由此,拟以全国四大区域为研究对象,通过驱动-压力-状态-响应(DPSR)分析框架建立新型城市化包容性发展的结构因素图,并应用结构方程模型分析中国新型城市化包容性发展的区域差异影响因素,为制定中国各区域新型城市化包容性发展的政策提供科学依据。

1 数据与模型

1.1 数据来源

考虑到中国各区域城市化发展水平和经济增长水平的不一致,根据区域经济理论及统计年鉴的划分方法,将中国大陆分为东、中、西部和东北地区分别进行考察[8]。自2005年起,统计上东中西和东北地区的分组方法是:东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省份;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省份;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西12个省份;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省份。本研究采用的数据来自历年的《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、全国各省历年统计年鉴的统计数据以及相关研究。考虑到数据的可得性以及研究的有效性,选取1995—2010年共16年的数据,缺失数据选用插值法补充。

1.2 分析框架和模型

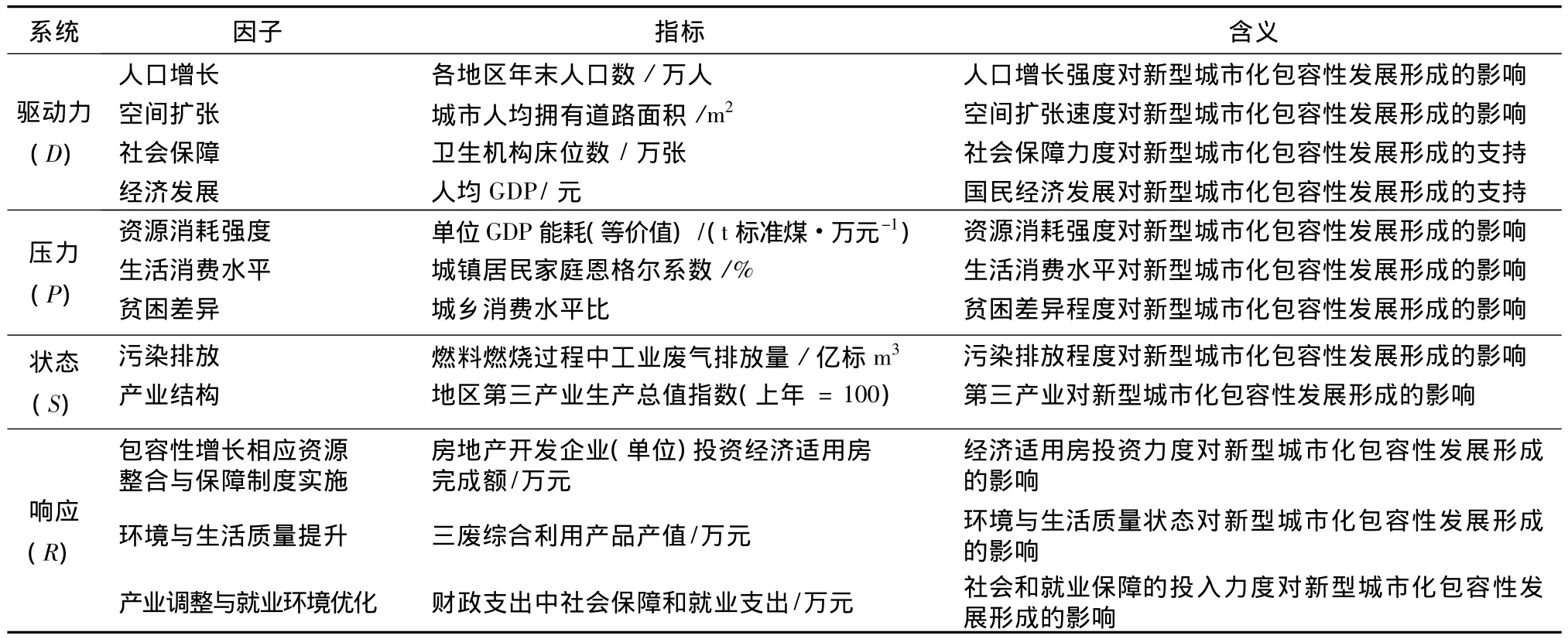

1.2.1 DPSR框架。从人类社会活动对新型城市化包容性发展的驱动因素入手,分析社会、经济、环境等方面面临的压力。为便于比较这种作用的地区差异,引用了驱动力-压力-状态-响应框架(DPSR)[9]。DPSR是欧洲环境局(EEA)为综合分析和描述环境问题及其与社会发展的关系而产生的[10],是以因果关系为基础的评价模型,能够处理现实生活中多重相互作用、相互联系的因果关系网,表现城市发展多重指标之间的相互关系,分析区域的城市发展空间分异[11]。为进一步分解新型城市化包容性发展的影响因素,本研究基于DPSR分析框架并在李红波等[12]研究的基础上建立指标体系(表1)。

表1 新型城市化包容性发展区域差异影响的指标体系Tab.1 The indicator system of regional disparity factors of the inclusive development of new urbanization

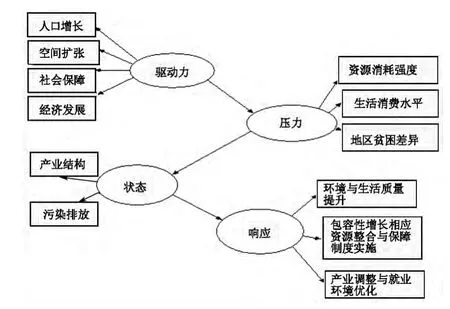

1.2.2 结构方程模型。结构方程分析又称为结构方程建模(SEM),是一种将多元回归和因素分析方法有机地结合在一起、以自动评估一系列相互关联的因果关系的多元统计分析技术[13]。运用Amos 17.0软件进行模型的多次拟合检验与比较,最终确定中国四大区域新型城市化包容性发展影响因素概念模型图(图1)。模型包括4个潜在变量(驱动力、压力、状态、响应)和12个观测变量(人口增长、空间扩张、社会保障、经济发展、资源消耗强度、生活消费水平、贫困差异、污染排放、产业结构、环境与生活质量提升、包容性增长响应资源整合与保障制度实施、产业调整与就业环境优化)[14]。

2 结果分析

2.1 东部地区新型城市化包容性发展的影响因素

检验是合理分析假设的基础,是模型有效运行的前提。从拟合结果可看出:x2/df=4.280大于3,表明主维度测量模型的整体拟合度一般。而其他拟合指数中,GFI,AGFI,NFI,CFI,IFI小于0.9,PGFI小于0.5,RMSEA=0.468大于0.08,表明所建的结构方程模型在相关理论解释上具有一般意义[15]。

图1 中国各区域新型城市化包容性发展影响因素概念模型Fig.1 Conceptual model of influencing factors of the inclusive development of new urbanization in regions of China

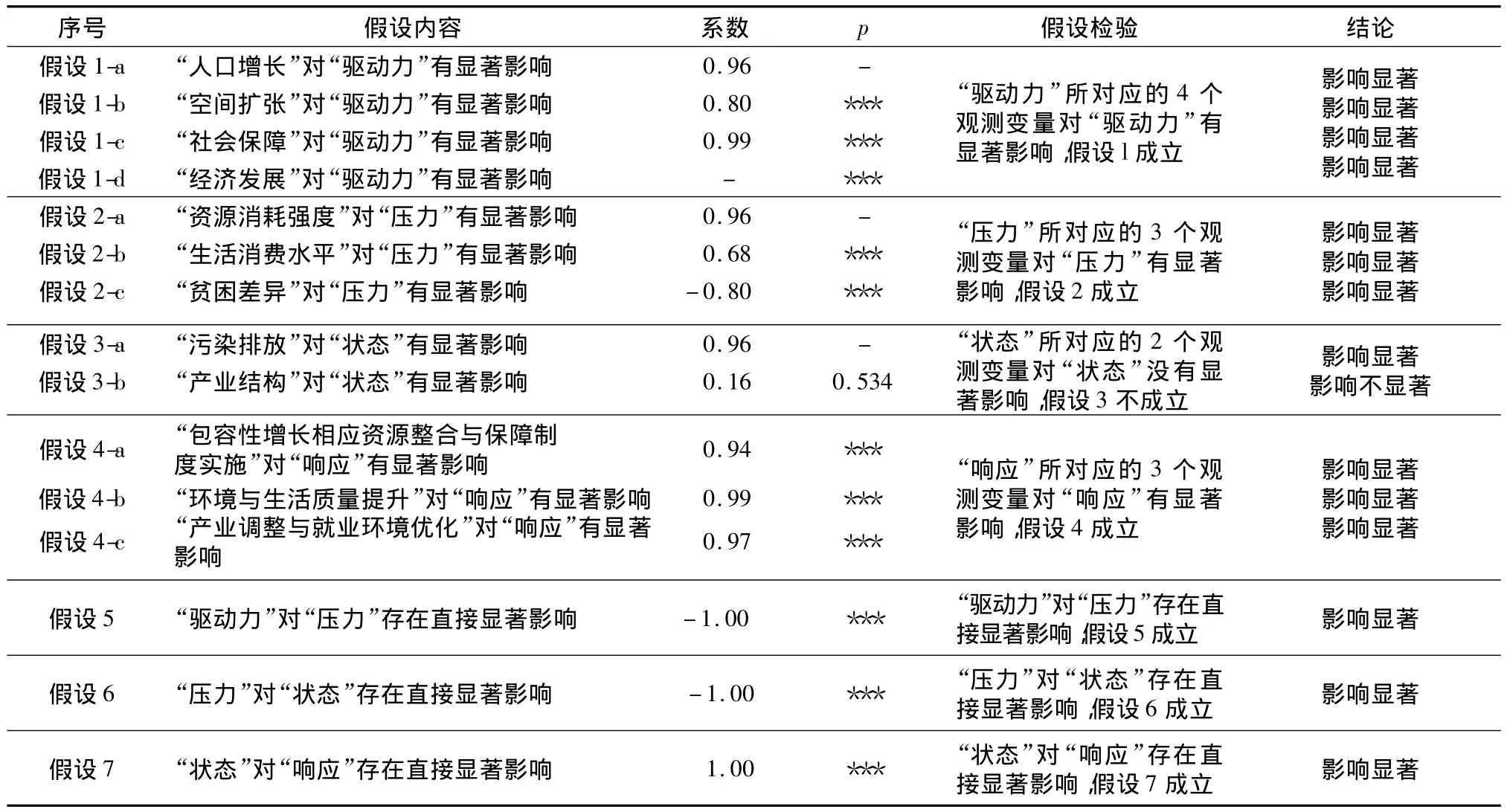

进一步对东部地区模型运算发现:除“产业结构”对“状态”不显著相关外(p值为0.534),其他各因子显著性检验的p值都<0.001,表示它们是显著的。结果分析(表2)表明:东部地区的新型城市化包容性发展的形成过程主要依靠“人口增长”“空间扩张”“社会保障”以及“经济发展”等系统的内发动力对该地区“资源消耗强度”“生活消费水平”“贫困差异”等方面造成压力,从而影响了“污染排放”系统的现有状态,进一步引起了“资源整合与保障制度实施”“环境与生活质量提升”“产业调整与环境优化”等方面的积极响应。事实上,东部沿海经济发达地区客观上拥有比中西部地区更多的经济社会资源禀赋,在改革开放过程中,率先实现现代化的发展战略[16],因其经济发展水平相对较高,从而导致了人口向东部迁移和城市扩张速度加快的压力。导致的后果表现于:一方面人口过度城市化引起东部地区贫富差距矛盾更为突出;另一方面空间过度城市化引起资源消耗更多,从而导致了环境污染排放严重等一系列环境问题。可见,东部地区应从资源整合、环境优化以及社会保障完善等多个方面响应新型城市化包容性发展之路。

表2 东部地区实证检验结果Tab.2 The empirical test of the eastern region

2.2 中西部新型城市化包容性发展的影响因素

采用同样的方法,对中、西部2个地区的数据分析发现:除“贫困差异”对“压力”不显著相关(中、西部的p值分别为0.163,0.276),以及“产业结构”对“状态”不显著相关外(中、西部的p值分别为0.407,0.979),其他各因子显著性检验的p值都小于0.001,表示它们是显著的。中、西部2个地区发展路径极为相似,“空间扩张”“社会保障”“经济发展”是共同的驱动力,而“贫困差异”和“产业结构”的推动力却并不明显。事实上,中、西部作为中国2个欠发达地区,其经济发展和空间扩张是它们发展过程中的2个重要内生动力。然而,困扰着中、西部地区发展不足的一个重要方面就是有效需求不足,以及资本相对短缺,同时劳动力存量的过剩,使得这2个地区的新型城市化包容性发展并不充分[17]。可见,中、西部2个地区面临的挑战是其产业结构层次较低,尚未形成有效的推动力,导致了尽管其经济稳步前进但居民生活水平却并没有同步提高的现象。因而,中、西部地区应主要从加速产业转型、优化产业结构等方面来积极推进其新型城市化包容性发展。

2.3 东北地区新型城市化包容性发展的影响因素

同样,对东北地区的数据分析发现:除“空间扩张”“社会保障”和“经济发展”对“驱动力”不显著(p值依次为0.404,0.420,0.403),同时“贫困差异”对“压力”不显著(p值为0.276)以及“产业结构”对“状态”不显著相关外(p值为0.979),其他各显著性检验的p值都小于0.001,表示它们是显著的。值得说明的是,东北地区相对于中国其他3个地区新型城市化包容性发展的形成路径有很大不同,其差异主要反映在依靠“人口增长”推动,而“产业结构”调整却成为了推动该地区新型城市化包容性发展的重要影响因素。东北地区比重最高的产业为资源密集型、资本密集型,具有典型的重工业特征[18],但是其产业结构固化往往依赖资源消耗,这样容易引起环境污染,一方面进一步阻碍了东北地区新型城市化包容性发展;另一方面由于东北地区人口持续增长,而人们生活水平却并不太高,加上经济持续增长乏力,使得该地区贫富差距进一步扩大。因此,东北地区应主要从调整僵化的产业结构上寻找突破口来响应新型城市化包容性发展。

2.4 区域新型城市化包容性发展影响因素对比

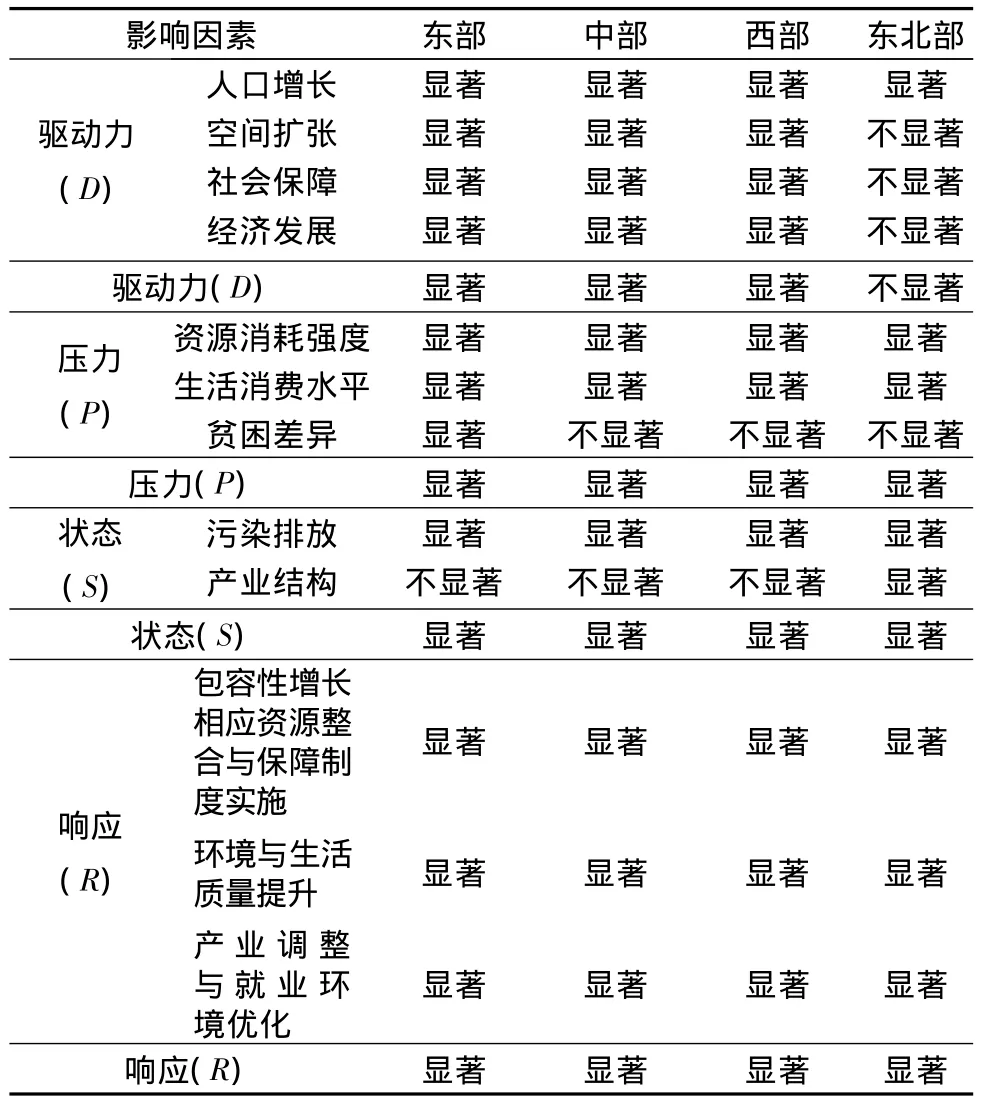

综合对比中国四大区域新型城市化包容性发展影响因素的异同点,结果发现(表3):(1)四大区域新型城市化包容性发展的相同之处在于地区人口增长均是其有效的驱动力,逐年增加的资源消耗和污染排放强度是强制的压力,这一系列地区环境状态的变化则推动了该地区资源整合与保障制度实施、环境与生活质量提升、产业调整与就业环境优化等方面政策的积极响应,进而推动该地区新型城市化包容性发展。(2)不同之处则表现为:日益扩大的地区贫困不均是推动东部地区新型城市化包容性发展的重要影响因素,经济发展和空间扩张则成为推动中、西部2个地区的新型城市化包容性发展的主要影响因素,而在东北地区,较其他地区而言,其新型城市化包容性发展差异很大程度上是由于人口增长因素的影响,同时其产业结构调整在推动该地区新型城市化包容性发展中表现的尤为重要。

表3 四大区域模型结果对比分析Tab.3 Comparative analysis of four major regional model results

3 研究结论与政策启示

3.1 研究结论

(1)东部地区新型城市化包容性发展相对完善,驱动力稳步推进,压力良好反应,状态及时调整,最后,政策各方面积极响应。然而,东部地区发展的推动因素相对其他各区最大的不同在于“贫困差异”,而“污染排放强度”等环境因素对东部地区新型城市化包容性发展状态也产生了显著影响,这说明伴随东部地区新型城市化包容性发展快速推进,贫富不均以及环境污染严重是其新型城市化包容性发展首当其冲需要解决的问题。

(2)中部地区和西部地区发展相似,它们的发展路径是平稳中求进步,经济发展和空间扩张2个因素是其新型城市化包容性发展的强劲推力。“产业结构”对状态没有显著影响,而“生活消费水平”对中、西部2个地区的影响程度很大。由此可见,中、西部2个地区面临的挑战是其产业结构层次较低,推动力有限,这是其居民生活水平并没有随经济发展同步提高的重要影响因素。因而,中、西部地区要有效地推进新型城市化包容性发展,当务之急是加速产业转型,优化产业结构。

(3)东北地区的发展路径和其他各区极为不同,首先,表现在驱动力不足,依靠人口增长推动;其次,“产业结构”调整却成为了推动东北地区新型城市化包容性发展的重要状态指标。因此,应从调整僵化的产业结构上寻找突破口,形成新型城市化包容性发展。

3.2 政策启示

(1)东部地区作为中国经济率先发展的发达地区,其经济发展水平和居民收入水平相对较高,但在人口向东部迁移和城市内生扩张作用下,导致贫富差距更为突出;同时,在较高收入水平消费拉动下,消耗过多的资源,导致了环境污染加剧。东部地区应从城市规划角度控制空间城市化过度蔓延,提高“人与地和谐”的新型城市化建设内涵。同时应兼顾缩小贫富差距,实现“人与人和谐”的城市化包容性内涵。

(2)中、西部作为中国2个欠发达地区,其经济增长和空间扩张是该地区城市化持续进步的2个重要影响因素。然而一直困扰这2个地区新型城市化健康发展的因素是其产业结构层次较低,尚未形成有效的推动力。该地区尽管其经济稳步前进,但是其居民生活水平却并没有同步提高。为此,可通过以核心大城市的发展为依托带动城市群和中小城镇的发展,发挥其区域性的经济中心城市的集聚和扩散效应[19]。

(3)东北地区是中国典型的老工业基地,由于其工业资源总量大、人均量少以及固化的产业结构,使其陷入了城市化乏力的困境。为了破解其固化的产业结构导致的要素分配与控制等不包容性问题,该地区应着力规范其产业结构,协调处理好“人与地”以及“老工人与新工人”等各方面关系,建立起再城市化的新路径,以此提高充满活力的新型城市化包容性发展水平[20]。

[1]中国银行国际金融研究所课题组.“中等收入陷阱”:中国的挑战与抉择[J].经济研究参考,2012(68):20-32.

[2]周文,孙懿.中国面对“中等收入陷阱”问题的解构:本质、挑战与对策[J].经济学动态,2012(7):42-47.

[3]罗守贵,高汝熹.改革开放以来中国经济发展及居民收入区域差异变动研究——三种区域基尼系数的实证及对比[J].管理世界,2011(11):45-49.

[4]胡鞍钢.中国如何跨越“中等收入陷阱”[J].当代经济,2010(15):7-8.

[5]吴凯之,常伟.包容性增长视角下的安徽城乡收入差距研究[J].华东经济管理,2013,27(4):10-13.

[6]蒋涤非,宋杰,刘蓉.健康城市化的响应机制及指标体系——基于包容性增长的视角[J].城市问题,2012(5):15-20.

[7]陈明星,叶超,周义.城市化速度曲线及其政策启示——对诺瑟姆曲线的讨论与发展[J].地理研究,2011,30(8):1499-1507.

[8]刘蓉,宋杰.基于DPSIR模型的健康城市化包容性增长机制分析[J].文史博览,2011(7):62-65.

[9]蒋涤非,宋杰.基于包容性增长的健康城市化支持系统研究[J].人文地理,2013,28(2):79-83.

[10]姚奕,郭军华.我国城市化与经济增长的因果关系研究——基于1978—2007年东、中、西部、东北地区面板数据[J].人文地理,2010,25(6):42-46.

[11]杨俊,李雪铭,孙才志,等.基于DPRSC模型的大连城市环境空间分异[J].中国人口·资源与环境,2008,18(5):86-89.

[12]李红波,张小林.我国发达地区新型城市化的内涵及测度研究——以江苏省为例[J].地域研究与开发,2011,30(6):60-64.

[13]荣泰生.AMOS与研究方法[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[14]秦俊丽,林岚.基于AMOS技术的男女性旅游决策影响机制比较研究——以福州市居民为例[J].经济地理,2014,34(4):186-192.

[15]吴明隆.结构方程模型——Amos的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[16]张红宇.关于城乡统筹推进过程中若干问题的思考[J].管理世界,2005(9):59-69.

[17]王小广.实施中部振兴战略,加快全面建设小康步伐[J].经济研究参考,2004(30):15-26.

[18]陈甬军,景普秋.“中部崛起”中的产业选择与城市化发展[J].财贸经济,2006,27(10):87-92.

[19]陆铭,向宽虎,陈钊.中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011(6):3-25.

[20]陈甬军.中国城市化发展实践的若干理论和政策问题[J].经济学动态,2010(1):25-31.