河南省生态变化动态分析与预测

刘建华,姬俊昌

(郑州大学管理工程学院,郑州450001)

0 引言

生态足迹概念由W.E.Rees[1]于1992年提出,之后W.E.Rees等[2]将此方法完善和发展为生态足迹模型。2000年张志强等[3]将生态足迹模型引入中国之后,国内学者运用生态足迹模型进行了大量的实证研究[4-6]。章锦河等[7]对国内生态足迹模型的研究进展进行了回顾和展望,黄林楠等[8]、白钰等[9]则专门对一些地区的水足迹和污染足迹进行了研究。最近几年,关于生态足迹和承载力的研究逐渐从对某个时点的区域比较研究转向时间序列研究[10-11],以探究其动态变化规律和驱动因素。王耕等[12]从生态经济系统开放性的视角,将能值理论和生态足迹理论结合起来对辽河流域2001—2012年间的生态安全变化状况进行了研究。上述学者对生态足迹的研究都在不同层面取得了一定的成果,尤其是黄林楠等[8]、白钰等[9]通过适当的处理方法将水资源消费和环境污染足迹化,使得水资源和环境因素能够被融入生态足迹核算体系内,从而对生态足迹内涵的理解更加全面和深刻。河南省作为中国的人口、农业大省,其生态安全状况不容忽视。但从现有对河南生态足迹研究的文献看,尚鲜见使用这种更全面和完善的生态足迹模型进行测算,从而得出河南省的生态赤字出现时点大都比较早。例如,焦士兴等[13]对河南省1990—2003年的生态足迹动态进行分析,结果显示河南省1990年的人均生态赤字为0.688 hm2;张爱菊等[10]对中部六省1989—2011年的生态足迹进行了测算和对比研究,结果显示河南省1989年的人均生态赤字为0.348 hm2。

鉴于此,在测算河南省的生态足迹时加入了水资源消费和污染足迹,在测算生态承载力时不仅测算了各类型土地的生物生产能力,也把潜在巨大的环境自净能力和水资源承载力考虑在内,以期通过对河南省生态足迹及承载力进行更全面客观的分析和预测,为河南省的生态文明建设和可持续发展提供决策参考和科学支撑。

1 生态足迹与生态承载力测算

1.1 生态足迹与承载力理论模型

传统的生态足迹仅测算生物消费足迹和能源消费足迹,但事实上还应当考虑水资源消费足迹和污染足迹,为此,采用如下生态足迹测算公式:

式中:f为人均生态足迹;F为生态足迹总量;N为总人口;A为生物资源消费足迹;B为能源资源消费足迹;D为水资源消费足迹;E为污染足迹。A和B仍然按照通用公式算法计算,D按照水资源消费量和单位面积产水量计算,E部分中SO2根据排放量和单位面积森林吸收量计算,化学需氧量(COD)和氨氮排放量则通过处理成本等价换算为水产品生产所需的水域面积。

传统的生态承载力测算方法仅测算了区域内各类生物生产性土地的综合承载力,但应当加入生态环境(主要是森林、植被等吸附碳)的自净能力和水资源承载力才更全面。为此,采用如下生态承载力计算公式:

式中:c为人均生态承载力;C为生态承载力总量;N为总人口;H为各类生物生产性土地的承载力;J为水资源的承载力;K为生态环境自净能力承载力。H仍按通用公式算法计算,J根据水资源总量及可开发比例(通常为40%)测算,K通过主要植被的碳汇能力测算所吸收的CO2量,转换为化石能源用地。

1.2 数据来源与测算方法

原始数据主要来源于《河南省统计年鉴》《河南省环境状况公报》《河南省水资源公报》《中国经济与社会发展统计数据库》以及河南省国土资源厅公布的相关数据等统计资料,部分数据经过了适当处理。

在测算河南省的生物资源消费足迹时,现有文献大多采取将生产数据近似当作消费数据来使用,但考虑到河南省是农业大省和粮食大省,每年粮食等主要农产品向省外输送量较大,因此,采用了鲁丰先[14]提出的生产量数据与消费量数据相结合的方法,对粮食、肉类、水产品、蔬菜等主要消费项目采用城镇居民年人均购买量与农民家庭人均消费量之和的数据,而其他生物消费项目则仍采用生产数据,这样处理可以使测算结果更符合河南省的实际情况。农产品的项目参考的全球平均产量主要采用谢鸿宇等[15]对中国主要农产品的更新计算结果。能源消费主要测算了原油、汽油、原煤、焦炭、天然气、煤油、柴油、燃料油和电力,将这些项目日均消耗的能源量乘以365 d得到年消费总量,进而根据平均发热量计算出能源消费足迹。水资源消费足迹则根据河南省全年用水总量数据,采用黄林楠等[8]提出的水资源生态足迹计算方法进行测算。

在计算污染足迹时,借鉴了白钰等[9]提出的环境污染账户核算方法,考虑到连续数据的可获得性,污染足迹主要测算了水污染中的化学需氧量(COD)及氨氮排放量和大气污染中的SO2排放量。计算大气污染足迹时,以2006年河南省SO2排量与当年森林面积的比值作为单位林地吸收SO2的标准值,计算出历年吸收SO2所需的林地面积;其中2000年之前SO2只统计了工业SO2的排量,而2000年之后统计口径包括工业SO2和生活SO2排量,为此根据2000年以后历年工业SO2排量占总排量平均90%的比例估算了2000年以前的生活SO2排量。在计算水污染足迹时,通过将历年处理COD及氨氮排放量的成本根据单位水产品价格转换为等价量的水产品生产所需水域面积;其中2000年以前COD排放量的数据根据2000—2013年年均增长平滑曲线拟合进行估算,而2010年之前河南省统计年鉴中关于COD排放量仅统计了城镇生活污水COD排放量和工业废水中COD排放量,2011年开始统计口径发生了变化,增加了对农业用水COD排放量、集中式治理设施污水COD排放量的统计。为了使统计口径一致,具有可比性,采用同比例数据变换法,即按照统计口径变化的年份2011年的(城镇生活污水COD排放量+工业废水中COD排放量)与(城镇生活污水COD排放量+工业废水中COD排放量+农业用水COD排放量+集中式治理设施污水COD排放量)之比进行同比例变换处理,而氨氮排放量数据采取与COD排放量同样的处理方法。

在测算生态承载力时,根据河南省历年耕地、建设用地、林地、牧草地、水域等各类土地的供给情况测算了生物生产性承载力;根据水资源的供应情况,测算了水资源的承载力,水资源供应量采用可用水资源量(地表水+地下水-重复计算部分);参考刘英等[16]有关碳源和碳汇的研究方法和成果,根据各类土地植被和森林面积及其碳汇强度,测算河南省各类土地植被和森林吸纳CO2的自净能力。

均衡因子和产量因子作为生态足迹及承载力计算的2个重要参数,对计算结果有着重要的影响,不同的研究者参考和使用的参数有所差异。在计算生态足迹及承载力时,综合比较和参考了其他研究[8,14]对这2个参数的选取情况,均衡因子选取耕地为2.21、建设用地为2.21、林地为1.34、牧草地为0.49、CO2吸收用地为1.34、水域为0.36、水资源用地为5.19;产量因子选取耕地为1.66、建设用地为1.66、林地为0.91、草地为0.19、水域为1.00、水资源用地为0.78。但考虑到河南省的农作物生长多为两年三熟或一年两熟,前人大都用耕地面积代替播种面积来计算产量,于是采用农作物播种面积与耕地面积之比(耕地复种指数)对耕地的产量因子进行了重新调整。同样,考虑到天然水域的产出,也用水域修正系数(水产品总产量/水产品人工养殖产量)对原来的水域产量因子进行修正。

1.3 测算结果

按照上述生态足迹和生态承载力的测算方法及所选取相关参数,并根据河南省历年来的各项消费数据、污染数据和各类土地及水资源供给情况,测算河南省1991—2013年的人均生态足迹、人均生态承载力和人均生态盈余(表1)。其中,在测算生态承载力时,已经扣除了12%的生物多样性保护面积。总体来看,河南省1991—2011年的人均生态足迹和生态承载力都在增长,人均生态承载力从1991年的1.849 122 hm2增长到2011年的2.422 102 hm2,人均生态足迹则从1991年的1.270 515 hm2增长到2011年的3.001 159 hm2,而人均生态承载力的增速明显慢于人均生态足迹增速,这种增长态势导致人均生态盈余逐年缩小,且在2006年由盈余变为赤字并不断扩大。但2011年以后,人均生态足迹开始下降,而人均生态承载力仍有上升趋势,从而使得人均生态赤字开始出现下降态势。

在测算生态足迹时加入污染足迹划归为化石能源地,加入了水资源消费足迹划归为水资源用地;在测算生态承载力时加入了水资源承载力划归为水资源用地,加入了环境自净承载力(主要是植被碳汇能力)划归为化石能源地。这与其他研究者的测算方法不同,得到的结果也不同(表2)。

2 驱动因素分析

2.1 生态足迹

2.1.1 驱动因素。虽然生态足迹具有生态偏向性特征,但实质上生态足迹的时间序列演变主要是与社会经济发展因素紧密相连[18]。鉴于此,选取人均GDP(X1)、城镇化率(X2)、恩格尔系数(X3)、第三产业比重(X4)、人均居民消费总额(X5)5项潜在驱动因素进行分析和预测。

表1 1991—2013年河南省人均生态足迹、生态承载力及生态盈余hm2Tab.1 The per capita ecological footprint,ecological carrying capacity and ecological surplus of Henan Province from 1991 to 2013

表2 与相关研究2003年的测算结果比较Tab.2 Comparison of results calculated with related studies in 2003

2.1.2 分析模型。根据选取的5项潜在驱动因素和各项指标历年的数据(其中人均GDP和人均居民消费总额均按2010年可比价格计算),运用计量经济学方法和Eviews软件进行分析,采用最小二乘法模型估计方法,得到生态足迹驱动因素的计量经济学分析结果(表3)。据此,以河南省1991—2013年的人均生态足迹(Y)为因变量,潜在驱动因素为自变量,建立河南省生态足迹驱动因素的计量经济学分析模型:Y=0.559 555+1.35×10-7(X1X3)/(X2X4)+0.000 162X5。由该模型可知,人均GDP、恩格尔系数和人均居民消费总额3项指标对生态足迹的增加有正向的助推作用,而城镇化率和第三产业比重则对生态足迹的加速上涨能起到一定得抑制作用,从而能在一定程度上缓解生态足迹的急速增长。

表3 生态足迹驱动因素的计量经济学分析结果Tab.3 The econometric analysis result of driving factors of ecological footprint

2.2 生态承载力

2.2.1 影响因素。借鉴相关文献研究成果[19-20],选取城市化率(x1)、人均耕地面积(x2)、人均水资源量(x3)、粮食单产(x4)、农机总动力(x5)、研发经费投入(x6)、科技活动人数(x7)、教育(x8)、人口增长率(x9)、人均固定资产(x10)10项影响生态承载力的因素进行分析。

2.2.2 分析模型。根据选取的影响生态承载力的10项指标,运用计量经济学方法对这10项指标数据进行分析,剔除影响可忽略不计的指标,最后采用x2,x7,x9,x104项指标进行最小二乘法模型估计(表4)。据此,建立河南省生态承载力(y)影响因素的计量经济学分析模型为:y=2.730 667-0.007 331 x9/x2+1.55×10-11(x10x7)/x9。由该模型可知,人均耕地面积、科技活动人数和人均固定资产等因素对河南省的生态承载力提升起到正向的推动作用,而人口增长则对河南省的生态承载力的提高起到抑制作用。

3 动态变化预测

3.1 生态足迹

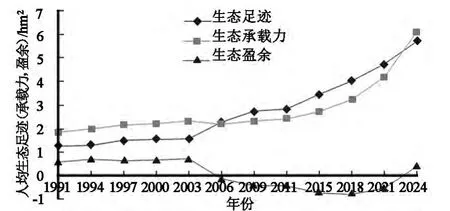

根据建立的河南省生态足迹驱动因素分析模型,结合河南省“十二五”规划纲要和区域发展实际状况,对河南省的生态足迹进行预测。河南省统计局数据显示,河南省2014年前三季度的地区GDP增速为8.2%,考虑到国家整体经济增长预期的下调,认为也应该适当下调河南省GDP的预期增速,在此取人均GDP预期的年均增长率2015—2020年为7.5%、2021—2025年为5.5%;1978—2013年恩格尔系数由59.5%下降到33.8%,年均下降0.74%,在此认为取预期年均下降0.74%较合实际;2014年1—8月河南省社会消费品零售总额同比增长12.8%,较去年全年增速回落1个百分点,符合实际预期,据此认为人均居民消费总额未来十几年每年增长10%较合时宜;根据河南“十二五”规划纲要提出的城镇化率和第三产业增长目标,取城市化率年均增长2015—2020年为1.7%、2021—2025年为1%,第三产业比重年均增长1%。根据以上对各个影响因素的分析,可预测出河南省2015—2025年的人均生态足迹变化态势(图1)。

表4 生态承载力影响因素的计量经济学分析结果Tab.4 The econometric analysis result of factors affecting the ecological carrying capacity

3.2 生态承载力

根据建立的生态承载力影响因素模型,结合河南省“十二五”规划纲要和区域发展实际,对河南省生态承载力变化进行预测。河南省“十二五”规划纲要对耕地有约束性要求,耕地保有量总量仍将保持在791.47万hm2以上,但今后随着人口数量增多,人均耕地面积将不断减少[21]。第二次全省土地调查数据显示,截至2009年12月31日,全省耕地面积819.2万hm2,人均耕地与1996年的0.089 0 hm2相比减少0.006 7 hm2,据此测算,人均耕地面积年均下降5.8‰,下降的主要原因是人口增加。因此,考虑到河南省人口将继续增长,在此认为未来几年河南省人均耕地面积年均下降5‰比较符合实际。河南省科技活动人数2007—2013年增加138 084人,取年均增长12%。河南省统计年鉴显示的近5年(2009—2013)来人口自然增长率分别为4.99‰,4.95‰,4.94‰,5.16‰,5.51‰,据此认为预测取年均增长5‰是合理的。河南省“十二五”期间全社会固定资产投资预期年均增长15%以上,但考虑到当前经济增长正从投资拉动向创新驱动的转型,认为人均固定资产取12%左右的增长率较为合理。由此,可以预测出河南省2015—2025年的人均生态承载力变化情况(图1)。

3.3 生态盈余

将河南省1991—2025年的人均生态承载力、生态足迹和生态盈余用二维折线图表示(图1)。总体上来看,河南省的人均生态足迹和人均生态承载力在1991—2013年都在不断上升,且在预测的2015—2025年仍将继续上升。在2018年之前,人均生态承载力增速仍然低于人均生态足迹增速,上述增长态势导致人均生态净值逐渐变小并在2006年由盈余变为赤字,之后逐年扩大,但到2018年之后,人均生态承载力的增速将开始超过人均生态足迹的增速,进而使得生态赤字开始逐渐缩小,并最终将在2024年开始扭亏为盈,这种变化态势是比较符合实际情况的。

图1 河南省人均生态足迹、生态承载力和生态盈余变化Fig.1 Change of per capita ecological footprint,ecological capacity and ecological surplus of Henan Province

4 结论与建议

4.1 结论

从生态赤字出现的时点来看,由于不仅考虑生态足迹中的污染足迹和水足迹,而且也充分地把生态环境的自净能力和水资源的承载力考虑在生态承载力之内,使得研究结果显示河南省在2006年之后才开始出现生态赤字状态,这与以往研究中得出的在1990年以前就出现“生态赤字”的结论大不一样。导致河南省生态足迹急剧增长的主要原因是人均GDP、恩格尔系数和人均居民消费总额等经济指标的增长;而人均耕地面积、科技活动人数和人均固定资产等指标的增长则有助于推动河南省的生态承载力的提升和改善。根据建立的驱动因素模型进行预测,河南省2015—2025年的人均生态足迹和生态承载力都仍将继续增大,但人均生态承载力的增速将逐渐超过人均生态足迹的增速,生态赤字将呈现先扩大后缩小最后扭亏为盈的变化状况。

4.2 对策与建议

加强沿黄生态涵养带、沿运河生态走廊等各项生态工程建设和环境保护力度,提升区域资源环境的生态承载力。合理开发和利用南水北调、西气东输、西电东送三大国家工程的过境资源,提升河南省的区域资源承载力。同时大力实施科技兴农兴边战略,提升各类土地产出能力和承载力。加快产业结构调整,积极促进生物医药、节能环保、新能源等战略性新兴产业集群发展,节约集约利用土地资源;加快对能源消耗大、污染严重的传统产业进行技术改造和升级,提升产业层次,积极推动产业向绿色低碳、清洁环保方向发展,降低生态足迹。增强全民的科学消费观念和环境保护意识。培养和提升河南省全民在衣食住行方面的节约环保意识,提倡低碳消费和绿色消费观念,如乘坐公共交通工具、使用节能照明灯具、推广使用生态袋等,降低日常生活的生态足迹。

[1]Rees W E.Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity:What Urban Economics Leaves out[J].Environment and Urbanization,1992,4(2):121-130.

[2]Rees W E,Wackernagel M.Urban Ecological Footprints:Why Cities cannot be Sustainable and Why They are a Key to Sustainability[J].Environmental Impact Assessment Review,1996,16(4):223-248.

[3]张志强,徐忠民,程国栋.生态足迹的概念及计算模型[J].生态经济,2000(10):8-10.

[4]徐忠民,程国栋,张志强.生态足迹方法:可持续性定量研究的新方法[J].生态学报,2001,21(9):1484-1493.

[5]杜斌,张坤民,温宗国,等.城市生态足迹计算方法的设计与案例[J].清华大学学报:自然科学版,2004,44(9):1171-1175.

[6]张桂宾,王安周.中国中部六省生态足迹实证分析[J].生态环境,2007,16(2):598-601.

[7]章锦河,张捷.国内生态足迹模型研究进展与启示[J].地域研究与开发,2007,26(2):90-96.

[8]黄林楠,张伟新,姜翠玲,等.水资源生态足迹计算方法[J].生态学报,2008,28(3):1279-1286.

[9]白钰,曾辉,魏建兵,等.基于环境污染账户核算的生态足迹模型优化——以珠江三角洲城市群为例[J].应用生态学报,2008,19(8):1789-1796.

[10]张爱菊,张白汝,向志坚.中部六省生态足迹的测算与比较分析[J].生态环境学报,2013,22(4):625-631.

[11]李高伟,韩美,刘莉,等.基于主成分分析的郑州市水资源承载力评价[J].地域研究与开发,2014,33(3):139-142.

[12]王耕,王嘉丽,王彦双.基于能值-生态足迹模型的辽河流域生态安全演变趋势[J].地域研究与开发,2014,33(1):122-128.

[13]焦士兴,王安周.河南省1990—2003生态足迹动态分析[J].水土保持研究,2006,13(5):259-261,266.

[14]鲁丰先.河南省综合生态承载力研究[D].开封:河南大学,2009.

[15]谢鸿宇,叶慧珊.中国主要农产品全球平均产量的更新计算[J].广州大学学报:自然科学版,2008,7(1):76-80.

[16]刘英,赵荣钦,焦士兴.河南省土地利用碳源/汇及其变化分析[J].水土保持研究,2010,17(5):154-157,162.

[17]岳大鹏,张露露.河南省2000—2007年人均生态足迹动态变化及其驱动力分析[J].资源开发与市场,2010,26(7):612-616.

[18]方建德,杨扬,叶堤,等.重庆市生态足迹时间序列动态特征及其驱动因子分析[J].生态环境学报,2009,18(4):1337-1341.

[19]王明全,王金达,刘景双.基于集对分析和主成分分析的吉林西部生态承载力演变研究[J].中国生态农业学报,2009,17(4):795-799.

[20]李娜,马延吉.辽宁省生态承载力空间分异及其影响因素分析[J].干旱区资源与环境,2013,27(3):8-13.

[21]李治国,张竟竟,郭志富.基于耕地压力指数的河南省粮食安全状况研究[J].地域研究与开发,2014,33(2):141-145.