江青与河北梆子的兴衰

甄光俊

对河北梆子情有独钟

上世纪五六十年代,天津河北梆子剧院的小百花剧团(下简称小百花),是文化部确立的国家重点剧团,曾经多次为党和国家领导人、来华访问的外国元首以及党的重要会议演出。当年,我在这个剧团任琴师兼职艺术行政工作,每有演出活动,必定参加。

1958年8月17日至30日,中共中央在北戴河召开政治局扩大会议,小百花奉命住进北戴河西山招待所,一连几个晚上,我们在大礼堂为出席这次会议的党和国家领导人,以及来自各省、市、自治区的负责同志演出。8月20日,中央办公厅安排了一场天津小百花与河北省河北梆子剧团在人民剧场的联合演出,小百花演的是《大登殿》,河北省演的是《秦香莲》,整场持续了四个小时。我们看到毛泽东主席、周恩来总理等中央首长一直坐在台下观看,还看到毛主席夫人江青,也在主席身旁兴致勃勃地观看。此后几年间,江青与人谈话时,多次提及她在北戴河看的这场河北梆子演出。

1974年6月25日,江青(见箭头所指)在天津干部俱乐部接见河北梆子剧团演员

1964年11月18日,江青同首都音乐工作者谈话时,直言不讳地指出河北梆子男声“音域不合适,需要改造”。她于1967年4月25日接见上海芭蕾舞团《白毛女》剧组时,又一次提到河北梆子艺术。她说:“河北梆子女声没问题,男声不是低八度就是高八度,需要重新设计。有几年,我想把几个梆子团弄到北京来,帮帮他们。因为忙于主席身边的工作,没顾上。”她认为:“天津的‘小百花’演出很有功夫,可惜近几年无声无息。”言语间流露出对小百花的关爱之情。

1966年“文革”风暴骤起,全国进入了政治特殊的年代。人民群众对八亿人口八出戏的尴尬局面颇多微词。在这种形势下,以“文化革命旗手”自诩的江青,想在京剧以外的地方剧种里也确立一个样板团。她在全国几大河北梆子表演团体中认真挑选物色。1968年6月,北京青年河北梆子剧团将京剧《沙家浜》移植成同名河北梆子,中央文革文艺组向江青作了汇报,她欣然去观看演出。看完后她感觉不理想,并尖锐地指出:“男声唱腔嗓音‘嘶裂’,高而不美,没文化,少气质。”她指示中央文革文艺组,组织力量对河北梆子进行改革。

江青在“文革”初期,不止一次对人说起天津的小百花和河北梆子大有搞头之类的话,每次都很快就传到天津,引起了上层领导的重视。

1958年8月10日,毛主席在天津接见小百花剧团部分演员

爽约小百花

1968年11月上旬,江青突然要看天津小百花的古装戏。11月8日,北京军区司令员郑维山以中央军委办事组的名义,打电话给天津市革命委员会主要负责人,下令选调小百花剧团即刻进京。天津市革命委员会紧急行动,责成市革委会文教组副组长王曼恬到小百花亲自部署。

此前,王曼恬等人称小百花是文化部树立的黑样板,是文艺黑线上的毒瓜,扬言要把它从政治上搞臭,组织上搞垮,并于此前两个多月,把小百花与梆子剧院一团合并为天津市河北梆子剧团,从形式上取消了梆子剧院和小百花剧团的建制。而此时江青下令调小百花进京演出,是这些人始料未及的。

王曼恬连夜召集由进驻河北梆子剧团的军宣队、工宣队、干部与群众代表联合组成的革委会紧急会议,秘密开列赴京演出剧目和参演人员名单。她这时也顾不得参演者的出身、成分之类的框框了,一切都从拿出最高演出水平的需要考虑,确定仍以原小百花剧团的代表剧目《喜荣归》《断桥》《泗洲城》为主参演,表演艺术家金宝环的《投县》、王玉磬的《辕门斩子》作为后备剧目。可是此时,金宝环、王玉磬早被“造反派”揪斗隔离,关在“牛棚”里。现因执行特殊任务的需要,在接到进京演出命令的第二天下午,市革委会文教组就通知把她们“解放”了。

当时正值“文化大革命”高潮,这次执行为江青演出古装戏的一系列行动,是在严格保密状况下进行的,因此鲜为人知。我是执行这次演出公务的一员,所以了解事情原委。

从1964年古装戏在全国禁演,到此时已四年有余,莫说演员、乐师对传统戏已经荒废、生疏,就是服装、道具,也早被封存在阴山背后。立即就演,确实有些强人所难。可如今执行的是紧急政治任务,再难,也不敢有丝毫的马虎。在不准走漏半点风声的指示下,全团上下齐动员。有的翻箱倒柜,折腾服装道具;有的练声合乐,突击排练。夜以继日地一通忙乎,闹得人仰马翻,三天后总算准备停当。

11月12日,由王曼恬率领的一支七十多人演出队,按照中央军委办事组的安排,神不知鬼不觉地住进北京地安门附近的红卫招待所。次日,中央军委差人送来一封江青写给王曼恬的亲笔信。江青在信中说,她因患感冒暂时不能观看演出,要剧团在北京边排戏边等待。

演出队在北京待命期间,江青派人特意送来两个大冬瓜,说是她在中南海亲手所种,夏天的瓜在冬天吃,有益健康。我们这些戏曲演员哪敢随便食用!把冬瓜像供果一样摆在会客室里,一直到剧团回天津也没人敢动。不过后来也没法挪动,因为已经烂了。

就这样一晃半个月过去,一直没有接到江青看戏的通知。最后还是总参谋长黄永胜给王曼恬打来电话,说因某国发生政变,江青有公务处理,嘱咐剧团先回天津,演出时间另定。黄永胜还转达了江青让小百花回去之后移植京剧样板戏《红灯记》的指示。于是,由于江的爽约,演出队只得悄悄打道回府。

小百花进京,虽然江青没有观看演出,却在她那里挂上了号,从此有了联系。江青垂青小百花,天津市革命委员会负责人受宠若惊,对小百花刮目相看,自然转变了态度。

为落实江青让“小百花”移植《红灯记》的指示,市革委会下令有关部门,分别从天津音乐学院、歌舞剧院调来施光南、冯国林、杨长庚等当时在音乐界小有名气的青年作曲家到梆子剧团,吸收梆子界原有专业作曲者和部分演员、乐手参加,组成河北梆子唱腔音乐改革小组,以移植现代京剧《红灯记》作试验,尝试河北梆子男声唱腔的改革。唱腔音乐改革小组因为有落实江青指示的护身符,成为当时天津文艺界的骄子,日常活动直接受市革委会文教组的领导,各方面享受特殊优待。市革委会的刘政、王元和、王曼恬、毕建章等几位主要负责人,也多次到梆子剧团坐镇指挥。

1969年春天,天津市革委会先后两次将河北梆子《红灯记》的试唱录音带,呈送江青审查。此后,国务院文化组组长于会泳奉江青之命,派出李劫夫、李德伦、殷承宗、傅庚辰等著名音乐家专程到天津,了解小百花男声唱腔改革情况。这几位剧坛大腕儿,称赞李玉和扮演者韩树桢的嗓音天赋全国难寻,并在歌唱技巧方面给予具体的指导。

同年10月,根据京剧样板戏移植成的河北梆子《红灯记》,上了中央电视台的荧屏,同时成为天津市重大演出活动必有的节目。河北梆子唱腔音乐改革小组因此被指定为文艺革命的先进集体,并出席了1969年天津市学习毛著积极分子代表大会,在会上做了“用毛泽东思想指导文艺革命”的经验介绍。

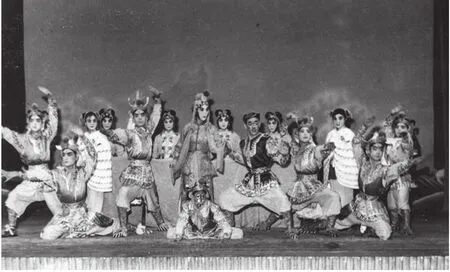

1974年6月24日江青观看的古装河北梆子《泗洲城》(剧照)

观评《泗洲城》

1974年春天,各地新闻媒体大肆宣传天津市宝坻县小靳庄社员群众编写顺口溜式的诗,开展“批林批孔”。江青把小靳庄树为自己的点儿,在全国大造舆论,推广普及。天津市革委会副主任兼国务院文化组副组长王曼恬指示河北梆子剧团(原小百花剧团)组织剧本创作组,到小靳庄体验生活,编一出反映小靳庄干部群众以诗歌作武器,深入开展“批林批孔”的新戏。创作组成员五人,我是其中之一,我们每天在小靳庄入户访问,搜集素材。

同年6月中旬,江青得悉天津市的有关部门编写出《儒法斗争史讲稿》,急忙带着“梁效”及迟群、于会泳、刘庆棠、浩亮、庄则栋等一大批人马抵达天津。6月19日晚7时半至次日凌晨,她主持召开了千余人参加的儒法斗争史报告会,让编写人员宣讲所谓“贯穿中国历史的儒法斗争”。江青为了标榜自己是法家的“女中豪杰”,公然在这个会上大讲:“女人,可以有‘面首’。什么叫‘面首’?同志们知道不知道?‘面首’就是除了丈夫以外,可以有男妾,男的小老婆。”江青为自己成为吕后、武则天式的人物,在舆论造势上又大大地前进了一步。

1974年6月24日江青在天津观看的河北梆子《渡口》(剧照)

6月23日,江青在中共中央政治局委员纪登奎,天津市革委会主任解学恭、副主任王曼恬等一行陪同下,赴宝坻县小靳庄视察社员赛诗会。进村后,他们立即在村里小学校召开社员“评法批儒”会,我们剧本创作组成员也在现场。青年女社员于瑞芳发完言,唱了一段京剧《红灯记》里李铁梅的唱段。让江青又一次想到天津的小百花。她对小靳庄的党支部书记王作山说:“你们这里不是流行河北梆子吗?那就叫天津小百花来教你们唱河北梆子《红灯记》。”随行的王曼恬当即表示回去就安排。果然,没几天,在河北梆子《红灯记》里扮演铁梅的董艳华便住到小靳庄,每天为女社员教唱。

江青一行回到天津,按照事先计划于6月24日晚,在干部俱乐部大剧场,秘密观看了原小百花剧团演出的古装河北梆子《断桥》《泗洲城》和现代戏《红灯记·痛说革命家史》。江青在看《泗洲城》时,显得格外兴奋,不时为演员们的表演鼓掌助兴。看完演出,江青由纪登奎、解学恭、王曼恬等陪同走上舞台,与全体演出人员合影。全国知识青年标兵邢燕子、京剧武生艺术家张世麟等也参加了接见。那个年代,除经批准的记者外,任何人不准随便为参加活动的中央首长拍照。这里所刊用江青与小百花剧团的合影,是《天津日报》记者抢拍下来,偷偷洗好送给小百花留作纪念的。

那天在舞台上合完影,江青跟王曼恬提出第二天要重看一遍《泗洲城》。于是,次日晚上,河北梆子剧团再次在干部俱乐部大剧场为江青演出《泗洲城》,前面加演了一出剧作家冯育坤根据短篇小说改编的现代小武戏《渡口》。

演出结束后,江青在剧场的会客室接见了演出人员,我也在其中。江青提到了几年前调小百花剧团进京演出的事,但那时没有看成,这次来天津看了,很高兴。她说:“《泗洲城》的武功表演非常精彩,每位演员都很讨人喜欢。只是唱腔脱离梆子传统韵味远了一些,还可以再加工。”她尤其对现代题材《渡口》赞不绝口,她断言这出小戏进一步加工锤炼后,一定会成为玲珑剔透的珍品。

那天在会客室里,还发生了一个小插曲:江青随便考问一位唱曲艺段子的演员:知不知道汤显祖是哪朝人?那位演员不加思索地答 :“唐朝人。”江青严肃地批评说 :“知道就说知道,不知道就说不知道。不能乱说。”她又说 :“演员要学习历史知识,起码要了解自己演的、唱的是哪朝哪代的故事。”

痴迷地方小戏令人不解

“文革”期间,江青对河北梆子的关注还有许多实例。1974年夏天,她在北京审查河北省河北梆子剧团移植京剧现代剧目《龙江颂》时,边看戏边谈话,谈到以下一些内容:你们的胆子要大点儿,梆子的长处要保留;梆子是花腔女高音,非常活泼。比如“心潮激荡”、“稻谷飘香”等处,要发挥你们的优点,不要捆在音乐里头;板胡应该很突出,梆子(一种打击乐器)不能敲得太响,但不能没有;河北梆子有很多优点,必须保留。语言方面,必须保留河北地方的语言。戏不要改动,先试验试验。江青的这次看戏谈话,解放军天津支左联络站很快就向天津梆子界有关人员作了传达。

1974年8月4日,江青就粤剧表演艺术家红线女来信所反映广东戏曲界的问题,在写给广东省委第一书记赵紫阳的信中,又一次谈到河北梆子。她说:“全国剧种甚多,当地人民爱听地方戏,因为语言容易懂。我们只是攻克了京剧,河北梆子、粤剧、评剧、湘剧、山西梆子等,只能说有些初步成绩,也有不像本剧种的问题。但是,我们鼓励他们逐渐突出本剧种的特点,不能要求过高。许多剧种都没有动的。因此,我对梆子、粤剧、越剧寄予殷切希望。大剧种改革了,其他就容易了。”

自从1963年毛主席对文艺工作所作的两个批示下达之后,天津市委宣传部对中央有关文艺工作的动态十分敏感,每有新的精神,都及时召集有关人员开会传达。

1975年,上海著名女高音歌唱家朱逢博出国演出,按照当时的有关规定,出国演出所带节目,必须突出民族精神。江青指示,可以让朱逢博在节目里加进河北梆子。国务院文化组立即执行,火速将天津河北梆子剧团在《红灯记》里扮演铁梅的演员借到北京,与朱逢博一起住在西苑旅社,向朱逢博传授河北梆子“说红灯”、“仇恨入心要发芽”两段唱。朱逢博出国前在北京举行的节目审查演唱会上,演唱了这两个唱段。此时已从天津调到国务院文化组任副组长的王曼恬,于同年10月,将朱逢博所唱这两段唱的录音带,交给天津市革委会文教组负责人带回天津。她说:“同样的曲谱 ,朱逢博一个歌唱演员,怎么比你们梆子演员唱得有味道?”她要天津河北梆子剧团的演员好好对照学习。

1975年初夏,按照江青的指示,天津河北梆子剧团再次被秘密调进北京,接受对传统剧目《断桥》《泗洲城》《打周仁》等剧录音录像的任务。剧团在北京期间,江青委派王曼恬给演出人员送来一些芒果,表达对“小百花”们的慰劳。

江青厚爱河北梆子古装戏,在戏曲界引出种种猜测,让人弄不清这究竟是为了在传统戏临终前留下一点遗音遗容呢,还是预示着经过严冬肃杀的传统戏,还有一线复苏的希望?这团疑云,到现在依然萦绕在我的思绪中。

一出小戏成了罪证

1974年6月,江青在天津看完小百花演出后回到北京,把河北梆子《渡口》推荐给国务院文化组,并说这出戏可以拍成戏曲影片。文化组分管电影的领导成员刘庆棠随即赶到天津,在八一礼堂审看了这出戏。不久后,文化组组长于会泳,又对该剧剧本提出小修小改意见。河北梆子《渡口》由于有江青的关照,很快就由北京电影制片厂摄制成舞台艺术片,杨洪兰扮演水莲,王桂岭扮演老艄公,王树森扮演背筐人。为增强演唱效果,特别安排原小百花剧团头牌主演刘俊英、阎建国分别为水莲、老艄公的唱、念配音。样片送审通过后,立即在全国公映。

在全国文艺界万马齐喑的那个历史年代,一出小戏能获得江青首肯,那可是惊天动地的大事。一时间,北京、天津出版的《渡口》单行本有好几种;南北各地不下三百家专业剧团、文艺宣传队,通过各种渠道涌到天津,原汁原味地学演这出戏。身为“样板团”的上海京剧院,也按照《渡口》里的角色挑选演员,派到天津,向河北梆子剧团《渡口》剧组一对一地学习。学成后回到上海,将剧名改为《锦江渡》,在剧场演出的同时,由“上影”摄制成京剧影片。

《渡口》因为得到江青宠爱而崛起,在全国名噪一时。岂料好景不长,随着1976年“四人帮”倒台,天津的河北梆子《渡口》,连同上海的京剧《锦江渡》,成了江青篡党夺权的罪证之一。《渡口》被打入冷宫,从此绝迹于舞台。此前,河北梆子电影《渡口》在全国还公映了几轮。京剧电影《锦江渡》拍好后只刊登了预告,还没来得及公映,就被弃之于废品堆中。

一出小戏,因为江青一人喜好由兴而衰。在经历了拨乱反正之后实现了政通人和的中国社会,戏曲界如此大起大落的艺术现象,大概不会再有了吧!