中医三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折临床研究

许 妮

(大竹县中医院,四川 达州 635100)

中医三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折临床研究

许 妮

(大竹县中医院,四川 达州 635100)

目的:探讨三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折的临床疗效。方法:将68例桡骨下端骨折患者随机分为研究组和对照组各34例,研究组患者应用三步折顶手法复位,对照组患者采用传统整复手法复位,比较两组患者的治疗效果。结果:研究组患者痊愈率为50.00%,显著高于对照组的20.59%,差异具有统计学意义(P<0.05);研究组患者复位优良率为88.24%,对照组为82.35%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者腕关节功能评分均较治疗前显著降低,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论:与传统整复手法相比,三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折临床疗效更优,患者腕关节功能恢复更快,值得临床推广应用。

桡骨下端骨折;三步折顶;手法复位

桡骨下端骨折是临床较为常见的一种骨科疾病。传统中医治疗桡骨下端骨折历史悠久,经验丰富[1]。三步折顶整复手法是周福贻教授总结前人经验创新研究出的新型复位手法,该整复手法历经数十年临床实践,其临床应用已十分成熟[2]。大量研究围绕该法治疗桡骨下端骨折的优势进行了总结报道,认为三步折顶手法具有轻柔、快捷、灵巧、痛苦小、复位成功率高的特点。为进一步观察分析三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折的临床疗效,选择我院2014年1月—2015年1月收治的68例桡骨下端骨折患者为研究对象,对其中34例患者采用三步折顶复位手法进行治疗,取得了较为满意的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2014年1月—2015年1月期间收治的68例桡骨下端骨折患者为研究对象。患者符合纳入标准:①符合《中医病证诊断疗效标准》《中医骨伤科学》中的桡骨下端骨折诊断标准;②临床分型均为伸直型骨折;③新鲜骨折;④对本次临床研究内容知情同意,签署知情同意书。排除标准为:①哺乳期、妊娠期患者;②合并严重心血管疾病、血液学疾病、肝肾肺部疾病患者,肿瘤患者;③精神疾病患者;④已接受相关治疗并可能影响观察指标者。其中男23例,女45例,年龄10~86岁,平均(56.8±6.3)岁;60例为单侧骨折(右侧31例,左侧29例),8例为双侧骨折。采用随机数字表法分为研究组和对照组各34例。其中对照组男12例,女22例,年龄12~86岁,平均(55.1±3.9)岁;28例为单侧骨折(右侧15例,左侧13例),6例为双侧骨折。研究组中男11例,女23例,年龄10~85岁,平均(57.3±4.8)岁;32例为单侧骨折(右侧16例,左侧16例),2例为双侧骨折。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组患者采用传统手法复位,具体操作方法为:患者取卧位或坐位,外展患肢60°,屈肘90°,将前臂旋至旋前位。操作者双手拇指合并放在骨折远端背侧,其余手指扣住大小鱼际,在助手的协作下,充分拔伸、牵引,再迅速将腕关节掌屈尺偏,使骨折有效复位,完成后使用夹板进行外固定。

研究组患者运用三步折顶手法复位,具体操作方法为:①背伸折顶。患者取卧位或坐位,外展患肢60°,屈肘90°,将前臂旋至旋前位。操作者双手拇指并拢,放在骨折远端背侧,其余手指扣住大小鱼际,在助手的协作下,充分拔伸、牵引,骨折移位松动后,操作者以拇指按压桡骨远端背侧,极度背伸腕关节,加大骨折局部掌侧成角,分开骨折驾迭。②横挤折顶。操作者将腕关节迅速调整为尺偏位,运用位于尺骨外缘的手指调整腕关节,使之处于极度尺偏位,再用力推挤尺骨远端,使尺骨茎突向桡骨靠拢,以迫使下尺桡关节有效复位。③掌屈折顶。操作者与助手在持续牵引的同时用力提压屈腕,以矫正桡骨远端背侧移位。结束后,在持续牵引力下将前臂调整为中立位,最后使用小夹板进行外固定,腕关节固定为中立位,患肢前臂悬吊于胸前。

1.3 观察指标与疗效判定标准

观察记录两组患者在手法复位过程中发生的晕厥、头昏等意外情况,并观察两组患者复位固定后的压疮发生率及局部血运情况。

疗效标准参考《中医病证诊断疗效标准》拟定:无畸形、桡骨短缩不足3mm,向背侧成角<0°为优;轻度畸形,桡骨短缩在3~6mm之间,向背侧成角<10°为良;中度畸形,桡骨短缩7~11mm,向背侧成角11~14°为可;严重畸形,桡骨短缩超过12mm,向背侧成角超过15°为差。

1.4 统计学方法

本次研究运用软件SPSS19.0进行数据处理,计数、计量资料比较分别进行卡方检验和t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者骨折复位疗效比较

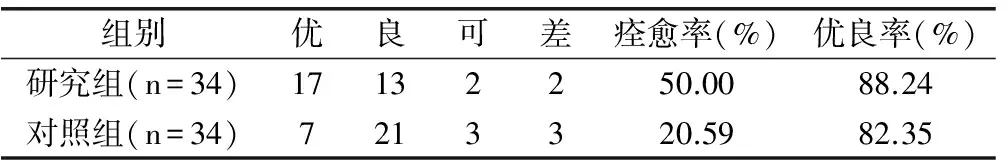

研究组患者痊愈率为50.00%,显著高于对照组的20.59%,差异具有统计学意义(P<0.05)。研究组患者复位优良率为88.24%,对照组为82.35%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者骨折复位疗效比较 (n)

2.2 两组患者腕关节功能改善情况比较

两组患者治疗前腕关节功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者腕关节功能评分均较治疗前显著降低,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后腕关节功能评分比较 (±s,分)

2.3 安全性

两组患者在治疗期间均未见明显不良反应,研究组有2例(5.88%)患者在复位过程中出现头昏,对照组有3例(8.82%)出现头昏,症状均较轻微,未做特殊处理,组间不良反应发生率比较无统计学差异(P>0.05)。

3 讨论

复位是临床治疗桡骨下端骨折的关键步骤,中医手法复位在桡骨下端骨折治疗中具有独特优势。有学者从生物力学角度分析,认为桡骨远端伸直型骨折可采用拔伸折顶法进行复位[3]。三步折顶手法复位治疗桡骨下端伸直型骨折具有轻柔、灵活、迅速的特点,其折顶方向既可正也可斜,横挤折顶为斜向折顶,主要矫正侧方移位;掌屈与背伸折顶为正向折顶,分别用于矫正成角移位和前后移位,通过这三步折顶整复,能够有效实现骨折部位的全面复位[4]。

国内有学者[5]认为,对桡骨下端骨折实施手法复位,应按照牵引、纠正桡偏移位、纠正掌背侧移位、恢复掌倾角、矫正桡偏移位、整复下尺桡关节、理筋分骨、固定导引的流程进行整复。该流程基本上与三步折顶整复法相同。在应用三步折顶法对桡骨下端骨折患者进行治疗干预的过程中,为保障骨折复位的成功,提高三步折顶法的干预价值,还需要关注以下几个方面的问题:①桡骨下端骨折多为间接暴力所造成,有关研究人员从生物力学的角度初步分析认为桡骨远端骨折为伸直型时,骨折端的错动趋势为远背近掌,骨折总是沿着与骨纵轴大致呈45°角向近端发展,侧面观骨折线的走向是成熟骨由掌远斜向背近,未成熟骨由背远斜向掌近。正确掌握骨折断端的移位特点,能够使三步折顶法在具体运用中更具针对性与优势;②由于本组桡骨下端骨折患者多为老年人,年龄较大,因此在复位前首先需要消除患者的恐惧、紧张情绪,考虑到患者体质较差,皮肤比较松弛,缺乏弹性,因此在三步折顶复位中需要注意对复位力量进行控制,力量不易过大或过猛,以免发生意外损伤。同时,在手法复位操作中,要做到稳、准、精。同时应注意动作连贯,一气呵成,切忌犹豫不决,反复操作,加大损伤。此外,整复结束后,维持牵引于中立位,扣挤下尺桡关节,然后分别牵伸患者拇、食、中、环、小指理筋,使骨折移位所造成的肌腱挛缩和移位得以复位,消除因肌腱等软组织移位、粘连所造成的功能障碍,也利于血管痉挛的消除。

本研究结果表明,研究组患者痊愈率为50.00%,显著高于对照组的20.59%,差异具有统计学意义(P<0.05);研究组患者复位优良率为88.24%,对照组为82.35%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者腕关节功能评分均较治疗前显著降低,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。与传统整复手法相比,三步折顶手法复位治疗桡骨下端骨折临床疗效更优,安全性更高,患者腕关节功能恢复更快,值得临床推广应用。

[1] 刘志勇,彭小飞,刘春元,等.结合局部解剖手法复位治疗儿童尺桡骨下段骨折[J].西部医学,2014,26(3):364-366.

[2] 刘迎春.中西医结合治疗桡骨下端骨折416例[J].现代中西医结合杂志,2011,20(7):854.

[3] 李含梅.手法复位夹板固定治疗尺桡骨中下段骨折临床观察[J].亚太传统医药,2014,10(10):92-93.

[4] 卢刚,李红.手法复位治疗桡骨小头骨折40例[J].云南中医中药杂志,2014,35(1):19-20.

[5] 问建全,王帮才,刘立华,等.手法复位配合中药治疗桡骨下端骨折100例[J].实用中医药杂志,2010,26(3):162-163.

(责任编辑:尹晨茹)

Curative Effect Analysis of Three Fold the Top Technique of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of the Bottom Radius Fractures

Xu Ni

(Dazhu County Hospital,Dazhou 635100,China)

Objective:to study the three fold the top gimmick reset the clinical efficacy of treatment of the bottom radius fractures.Selection.Methods:68 patients with fracture of the radial bottom as the research object,using a random number table method is divided into research group and the control group (34 cases),three fold the top team patients gimmick reset,the control group with traditional reconstructive technique,compare the treatment effect of two groups of patients.Results:the team of the patient's recovery rate was 50.00%,significantly higher than that of control group 20.59%,(P<0.05);Team's reset total effiency was 88.24%,the control group was 82.35%,the comparison between groups,there was no statistically significant difference (P>0.05).After treatment,two groups of patients with wrist joint function score was significantly reduced,the but was no significant difference between groups (P>0.05).Conclusion:compared with traditional reconstructive technique,three steps to fold the top gimmick reset the clinical efficacy of treatment of the bottom radius fractures is better,worthy of promotion.

Lower Radius Fracture;Fold Top Three Steps;Manual Reduction

2015-05-21

许妮(1969-),女,四川省大竹县中医院副主任中医师,研究方向为中医骨伤、手外、皮瓣转移。

R247.1;R274.2

A

1673-2197(2015)20-0088-02

10.11954/ytctyy.201520041