铜黄高速公路边坡涎流冰的病害与防治

田学军,刘 江,段利媛,张 浩,李 哲,张 林,魏晓康

(长安大学 公路学院,陕西 西安 710064)

铜黄高速公路边坡涎流冰的病害与防治

田学军,刘 江,段利媛,张 浩,李 哲,张 林,魏晓康

(长安大学 公路学院,陕西 西安 710064)

在陕北铜黄高速公路,涎流冰病害主要表现在公路边坡坡面上。以在建的铜川至黄陵高速公路为依托,介绍该地区涎流冰病害,提出了新型渗沟与仰斜式排水孔联合法、新型保温渗井法等,为治理边坡涎流冰病害提出建议。

涎流冰;仰斜式排水孔;渗沟;新型渗井

公路涎流冰是陕北公路建设中较为严重的病害之一。该病害对高速公路的建设、运营、养护都会带来极大的不利影响,严重威胁到行车安全。目前国内针对公路涎流冰病害研究基本是基于低等级公路,大多是在建设中积累的经验,系统性试验研究资料很少,特别是针对寒冷与温和气候过渡区公路涎流冰病害方面的研究资料几乎为空白。本文以在建的铜川至黄陵高速公路为依托,通过现场调查、资料查阅、现场试验,对公路涎流冰病害的成因及形成机理进行了研究分析,提出了较为有效的防治措施。

1 工程概况

铜川至黄陵高速公路地处陕北黄土高原与关中断陷盆地过渡区,属寒冷与温和气候过渡带,黄土丘陵地貌,覆盖土层厚度分布不均匀,基岩斜倾破碎,地下水分布运移规律复杂,地表水疏导防排难度大。该区域的地质构造、地形地貌及水文地质非常特殊,综合防排水系统及防冰设施的不成熟是导致涎流冰病害的主要原因。山区高速公路主要由半填半挖式及部分路堑式路基构成,导致公路在修筑时需要开挖大断面的山坡体,破坏地下含水层,使含水层悬空于边坡坡面,在寒冷的冬天极易形成边坡坡面涎流冰病害[1],当春季气温回升,涎流冰融化会引发边坡的不稳定[2]。

2 铜黄高速公路沿线边坡病害调查

调查路段涎流冰病害普遍存在,在K110+000~K116+040、K130+000~K130+950、K154+020~K155+450段的病害尤其严重。经实地调研,上述部分路段为沿河走向,如漆水河、马场川河及其支流。该区域出露的地层上部为冲洪积的粉质黏土、中粗砂、卵砾石,下部为砂岩、泥岩,地下水主要为潜水,水位埋藏较浅,蓄水丰富。春季气温回升,涎流冰融化会引发边坡水毁。发源于公路上侧边坡的涎流冰在伴随气温回升渐渐融化,融化的水缓慢的沿着边坡流下,轻者诱发边坡剥落(见图1、图2);重者导致边坡局部坍塌。靠山体一侧边坡的涎流冰在天气变暖完全融化后,路堑开挖割断的地下水露头,水源不断湿润靠山体一侧边坡,使边坡岩土体含水量增加到一定程度,当达到极限破坏状态时的含水率,岩土体可能依靠自重下移,轻者造成边坡错落(错台);重者导致滑坡,掩埋公路,堵塞交通。

图1 岩质边坡剥落

图2 土质边坡剥落

3 边坡涎流冰病害形成条件和防治措施

3.1 边坡涎流冰的形成条件

苏联学者波波夫的进气试验表明,零度的冰变成水所需要的热量是同样的冰或水温度上升一度所需热量的30倍;相反,冻结时放出相同的热量,这就需要大量的冷气抵消。这一结论告诉我们,水的状态变化需要大量的冷气。冷气传递的速度是缓慢的,含水层相对厚的地方,底板埋的深,推迟冻结。具有很大压力的地下水流在薄弱处挤出,就形成了涎流冰。

涎流冰的形成是水源与地形地貌、水文地质、气候等多种因素综合作用的产物。根据对中温带典型病害路段的调查,可以总结得出涎流冰形成所必须具备的条件,大体为3种:水、低温、薄弱层或活动层。图3为边坡涎流冰的形成示意图。

图3 边坡涎流冰形成示意图

其形成可具体分为:(1)水源;(2)水的运移路径;(3)水流的驱动力;(4)寒冷外部环境;(5)存在冻土层或不透水层。

3.2 铜黄公路K130+655~K130+950标段渗沟与仰斜式排水孔综合防治

渗沟与仰斜式排水孔结合主要用于防治挖方(路堑)边坡裂隙水、孔隙水发育形成的边坡涎流冰病害。通过边坡渗沟与坡体内仰斜式排水孔汇集坡体内的地下水,将水引流到渗沟内的排水管内,然后同渗沟汇集的水一同排至坡体外,消除边坡表层内地下水,避免地下水露头于边坡表面,从而防治边坡涎流冰病害的发生。

(1)边坡渗沟。

边坡渗沟能够截断边坡坡体表层内的地下水,消除边坡内地下水流出坡体表面,从而防止边坡涎流冰病害的发生,渗沟的宽度约为1.0~1.5 m。

按渗沟构造方式的不同,大致可分为两种形式(见图4、图5)。图4为填石渗沟,也称盲渗沟;图5为下部设置排水管渗沟;两种渗沟均有排水沟(石缝或管、洞)、封闭层和反滤层构成。

图4 填石渗沟

图5 设排水管渗沟

渗沟的构造设计与材料要求为:

①路基渗沟的设计深度应按照地下水位的高程、地下水位需要降低的深度、年冻结最大深度、含水层岩土体的渗透系数等综合因素确定。

②对于管式排水渗沟设置于地下排水较长的路段,当排水渗沟设置过长时,应在路基下埋设横向排水管,将纵向渗沟内汇集的水流,迅速的分段排出路基边坡外。渗沟沟底纵坡坡度取决于设计流速,渗沟设计最大流速应考虑到渗水管的构造及寿命年限,且不能冲毁渗水管下垫枕材料,一般小于1.0 m/s为宜,且不应低于最小渗流速度。纵坡大于0.5%,以免淤积。

③对于洞式排水渗沟,在地下水位较高的路段或缺乏水管材料时,可以采用石块砌筑洞口。洞口大小依据设计排水流量而定,沟底纵坡坡度的大小取决于设计水流速。

④在设计排水渗沟时,考虑到含水层渗流出来的水携带土颗粒会堵塞渗沟,因而需要在渗沟出水一侧设置反滤层。

⑤管式排水渗沟,可采用带槽孔的PVC塑料管或者现场制作的水泥混凝土管。管径大小按水流设计流量确定。

(2)仰斜式排水孔。

为了有效地预防边坡涎流冰病害,排除坡体内部的地下水。常见的仰斜式排水设施主要有PVC排水管、排水平洞、软式排水管等。采用仰斜式排水管排出边坡内的地下水,具有施工方便、工期短、节约材料和人力等特点,是一种经济有效的边坡地下排水措施。仰斜式排水管可以单独使用,也可以与渗沟或集水渗井联合使用。边坡坡面排水孔能起到显著降低坡体内表层地下水位的作用,而且能够有效地拦截引流坡体内表层地下水,对防治边坡涎流冰病害起到至关重要的作用(见图6、图7)。

最佳的坡面排水孔位置应是排水量最大类似于泉眼的地方或是最易降低坡体地下水位的方向,即应该是排水孔能穿过最多最宽岩土体裂隙的方向,排水孔的仰斜坡度一般采用平均仰坡度5%~15%。排水孔的间距一般根据坡体渗流出来水的流量来确定。排水斜孔的孔口距坡体表面垂直距离应低于需要降低坡面内地下水位的最低标高,斜孔深入坡体内的斜深度L的计算公式为

(1)

式中:H为要求降低坡体表层地下水位的最低标高;h为排水斜孔的孔口标高;α为排水孔的倾角。

排水孔可以采用安装带槽孔的塑料PVC渗水管。渗水管上的槽孔直径为10 mm,槽孔沿渗水管长度方向的间距为100 mm,且沿渗水管上半侧分5排均匀布置,一排在渗水管顶部,两排分布在渗水管左右水平直径处的两侧,其余两排设置在顶排与水平直径之间,相邻两排渗水管孔槽相互交错设置。在靠近地表出水口1~2 m的范围内,应布设不带槽孔的排水管,在靠近地表出水口0.5~1 m长的范围内,应用黏土堵塞孔壁与排水管之间的空隙,防止地下水从空隙处外渗,形成边坡涎流冰病害[3]。

图6 仰斜式排水管引流出坡体左视图

图7 仰斜式排水管引流出坡体正视图

铜黄高速公路K130+680~K130+950标段拟采用平台渗沟与仰斜式排水管结合法治理此处边坡涎流冰病害,平台渗沟与仰斜式排水管结合法一般适用于公路高边坡,而且在边坡上有平台,沿平台坡脚下修建渗沟[4],渗沟内填入碎石,将坡面仰斜式排水管与渗沟内排水管相连接,将边坡表层地下水排到坡体外,防治了边坡涎流冰,具体见图8~图9。

图8 防治边坡涎流冰病害远视图

图9 防治边坡涎流冰病害近视图

3.3 铜黄公路K155+450桩号右侧边坡新型渗井集排水防治[5]

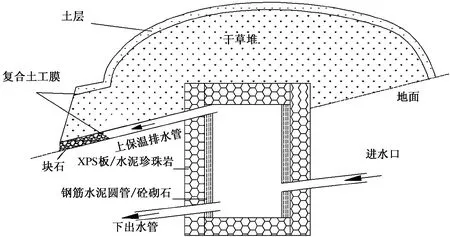

渗井按其汇集水流的方式不同,可分为集水渗井与排水渗井两类。根据对寒温带、中温带、高原气候区典型病害路段涎流冰病害[6]的防治经验,依托工程铜川至黄陵高速公路沿线实际情况,依据“保温引流”防治思路,提出多排水口防冰系统,以更好地实现集水、排水效果,达到防治涎流冰的目的。根据渗井理论[7]分别设计了2种新型保温收水结构和出水结构(见图10~图12)。

(1)位于含水岩土层内的单位长度渗井的流量Qs的计算公式为

(2)

式中:hj为井内水深;hd为地下水位高于渗井底的高度(m);R为渗井影响半径(m)。

(2)可根据渗井的最大渗水量设计流量,渗井孔径D的估算公式为

(3)

式中Qs为设计流量(m3/s)。

(3)当需要排除的水量较多,单个井点的孔径又不宜过大时,可采用群井分担排水,井点的数量可按式(4)估算,且平面间距小于两倍的渗井影响半径(即2R)。

(4)

式中:N为井点的个数;W为降低地下水所需的总排水量(m3);tp为达到预期下降的水位所花费的排水时间(h);Qs为单井的排水能力(m3/s);β为群井的相互干扰系数,一般取0.24~0.33。

图10 新型渗井集排水防冰系统平面示意图

图11 收水结构

图12 新型保温出水井

(4)新型渗井的降落曲线为

(5)

式中:r为任意位置半径(m);K为土的渗透系数(m/s);y为半径为r处的纵距(m)。

4 结论

通过对铜黄高速公路沿线边坡涎流冰病害的调查和现场试验得到,当春季气温回升,涎流冰融化会引发边坡水毁,导致边坡剥落、局部坍塌、错台等,对生命财产造成重大危害,本文结合铜黄高速两个典型段的工程实例,在K155+750桩号右侧边坡提出了渗沟与仰斜式排水孔综合防治[8],在K155+450桩号右侧边坡提出了新型渗井集排水防治。本文提出了铜黄高速公路边坡涎流冰病害防治的有效措施,对高速公路建设中涎流冰的防治起指导作用。

[1]张本良,刘云友,杨民.公路涎流冰的防治措施[J].森林工程,2000,16(4):46-47.

[2]李莉,高鹏章,安国顺.涎流冰的成因及治理方法[J].黑龙江交通科技,2004,119(1):35-36.

[3]薛东峰.秦岭山区公路高边坡综合排水研究[D].西安:长安大学,2007.

[4]李舜,邹学义,杨可铭.公路涎流冰防治技术试验研究一截水积冰沟设计原则探讨[J].哈尔滨建筑工程学院学报,1986(3):49-56.

[5]胡厚田,邢爱国,黄少强.山区高等级公路边坡病害的类型分析[J].公路,2000(2):64-69.

[6]莫延英.青藏高寒地区公路涎流冰病害的成因及防治[J].科技资讯,2009(35):100-101.

[7]刘文浩.公路涎流冰的预防和治理[J].青海交通科技,1995(2):9-11.

[8]陈安,彭振斌,杜长学,等.高寒地区公路涎流冰灾害及防治[J].现代地质,2006,20(1):181-184.

Disease and cure for salivary flow ice disease of side slope in the Tong-Huang Highway

TIAN Xue-jun, LIU Jiang, DUAN Li-yuan, ZHANG Hao,LI Zhe, ZHANG Lin, WEI Xiao-kang

(HighwayInstitute,Chang’anUniversity,Xi’an710064,China)

The salivary flow ice disease mainly appears on both highway slopes along Tongchuan-Huangling highway of Northern Shanxi. This paper studied the salivary flow ice and put forward new methods such as the slope blind drain combined with the upward exhaust water pore and leaching well with heat preservation.

salivary flow ice; upward exhaust water pore; sewer; leaching well

2015-07-16

陕西省交通运输厅科技项目(220000130168)

田学军(1990-),男,河南驻马店人,硕士研究生。

1674-7046(2015)05-0036-06

10.14140/j.cnki.hncjxb.2015.05.007

U416.1

A