家庭结构对青少年学业能力影响的实证研究

——基于国际学生评估项目(PISA2012)上海数据的分析

曹 谦

(1.清华大学 社会学系, 北京 100084;2.新疆大学 社会学系,新疆 乌鲁木齐 830047)

【统计调查与分析】

家庭结构对青少年学业能力影响的实证研究

——基于国际学生评估项目(PISA2012)上海数据的分析

曹 谦1,2

(1.清华大学 社会学系, 北京 100084;2.新疆大学 社会学系,新疆 乌鲁木齐 830047)

家庭结构是影响青少年学业表现的一个重要因素。利用2012年国际学生能力评估项目(PISA)的上海地区数据,采用Ologit模型,对上海青少年的学业能力与家庭结构之间的关系进行分析讨论。实证结果表明:父亲和祖父母是否缺失,对青少年的学业能力并没有产生显著影响;母亲和兄弟姐妹对青少年的学业能力有显著影响,即使在没有母亲陪伴生活的条件下,独生子女青少年的学业能力表现为优秀和良好的概率仍高于那些来自有母亲的非独生子女家庭的青少年。虽然独生子女政策引发了诸多的社会弊端,但是单从青少年学业能力表现而言,独生子女家庭的青少年享受了较为集中的家庭资源,从而使其学业能力的表现要比那些非独生子女家庭更好。

国际学生评估项目;基础教育;家庭结构;学业能力;Ologit模型

一、引 言

国际学生评估项目简称为PISA(Programme for International Student Assessment),它是由经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)领导的学生能力国际评估项目。OECD于2000年正式实施了跨国学生评估,之后每隔三年评估一次。PISA项目并不以单纯的书本知识为核心,而是着重研究全球基础教育末期15岁青少年在个人、工作和社会生活中能够运用已学知识和技能态度去解决相关问题的能力[1]。除此以外,PISA学生问卷还涉及诸多关于教育分层的分析变量,因此方便研究者了解全球基础教育的公平性。

2009年,中国上海地区青少年学生首次参与了PISA全球测试评估。2009年上海区学生在三项测试(数学、阅读、科学)中均斩获冠军,2012年PISA测试结果再一次展现了上海学生的优异表现,引起了全球基础教育研究和社会人士的大讨论。上海学生的优秀表现打破了西方人所持有的刻板印象,甚至有学者认为这是全球基础教育方向标从西方芬兰转向东方上海的转折点,标志着亚洲世纪(Asian Century)的形成[2]。对上海在PISA测试中的优异表现呈现出不同的讨论声音,但不管这些争议如何,继上海之后,北京市、浙江省、江苏省在2015年起将正式参与到PISA测试中。

基础教育是一个国家发展的核心,是人才培养的最初摇篮[3]。青少年的学习生活中除了学校以外,家庭是青少年最密切相关的场所。青少年依托的主要社会资源即家庭,他们对家庭的依赖程度是非常高的。一些父母从被动接受计划生育转变为主动少生,独生子女家庭越来越多[4]。家庭作为代际文化资本与经济资本等传递的主要媒介,其本身的家庭结构对青少年的学业能力表现也值得认真探讨。本文利用上海2012年的PISA数据探讨家庭结构对学生学业能力影响的情况,研究亮点是在对独生子女家庭与非独生子女家庭结构的讨论中,进一步分析家庭结构中母亲是否缺失这一变量带来的交叉影响情况。

二、文献综述

科尔曼等人很早就指出学生的学业表现和家庭背景有着极大的关系[5]1-20,此后这一观点已被众多的实证研究所印证,在此不一一列举。文献资料总体上指明了家庭中父代教育水平、家庭的物质经济条件、父代的职业地位对学生学业能力起到显著性影响。这为本研究的控制变量提供了相关理论依据。相比较其他OECD的经济体,上海学生的家庭和学校经济社会背景差异较大,在很大程度上导致了学生成绩的差异化分布,优势家庭背景的孩子更容易获得更好的教育资源[6]。上海市教育资源分配公平性仍不够,家庭经济社会背景较好的学生更容易获得更好的教学资源,家庭经济社会背景存在明显的分层现象,对学生学业表现有显著影响[7]。

作为本文重点讨论的家庭结构因素,以往的文献也多有涉及。单亲家庭的学生往往在学校测试中处于劣势[8];在核心家庭中,单亲家庭对儿童教育的获得负面影响较大[9]。2009年PISA上海数据显示,单亲家庭学生数学成绩显著低于双亲家庭学生[10];研究表明离异家庭的子女学业表现要比非离异家庭子女差[11];父亲缺失家庭子女的学业表现比有父亲家庭的差,并且缺失父亲的家庭对男孩子的负面影响高于女孩子[12]116-155;尽管单亲父亲家庭的孩子比单亲母亲家庭的孩子要有更多的经济资源,但单亲母亲比单亲父亲更能够给孩子提供人际关系资源,单亲父亲家庭孩子的学业表现并没有比单亲母亲家庭的好[8];种族差异对家庭结构的影响有所作用,单亲母亲家庭结构对黑人青少年学习成绩的负面影响相对较弱,无父无母家庭结构对西班牙青少年的学习成绩负面影响相对较弱[13];Judith Blake研究了家庭子女数量对子女教育质量的影响,指出家庭子女数越多反而不利于子女的教育发展,并在此基础上提出了资源稀释理论假设[14];中国社会家庭中,同胞数量对儿童教育机会的影响总体是负面的[9]。在中国的历史背景下,当教育机会减少和需要竞争时,大家庭的孩子(尤其是女孩)获得教育的机会会减少;当教育扩张并且教育费用相对便宜时,家庭子女数越多的负效应就消失了,并且不论在什么历史时期,男孩的受教育机会都不受家庭子女数的影响,女孩子的受教育机会在教育资源稀缺时受到家庭子女数的负面影响,但这种负效应在文革时期由于倡导平等主义消失了[15];兄弟姐妹数量越多,尤其当她们有兄弟的情况下,女孩子受教育的时间相对男孩子要少[16];

总的来看,对家庭结构对子女教育影响的分析基本分为三大类别:一类是关注单亲和双亲家庭对子女的影响;二类是家庭兄弟姐妹的数量对子女教育的影响;三类是关心父母离异的家庭对孩子的负面学业影响。此前研究要么是单方面关注到独生子女与非独生子女的差异,要么是单方面的关注父母缺失情况对学生的影响,均未能综合考虑到独生子女与非独生子女家庭中父母缺失情况的交叉影响关系,而这将是本文的研究重点与突破点。

三、研究问题与研究假设

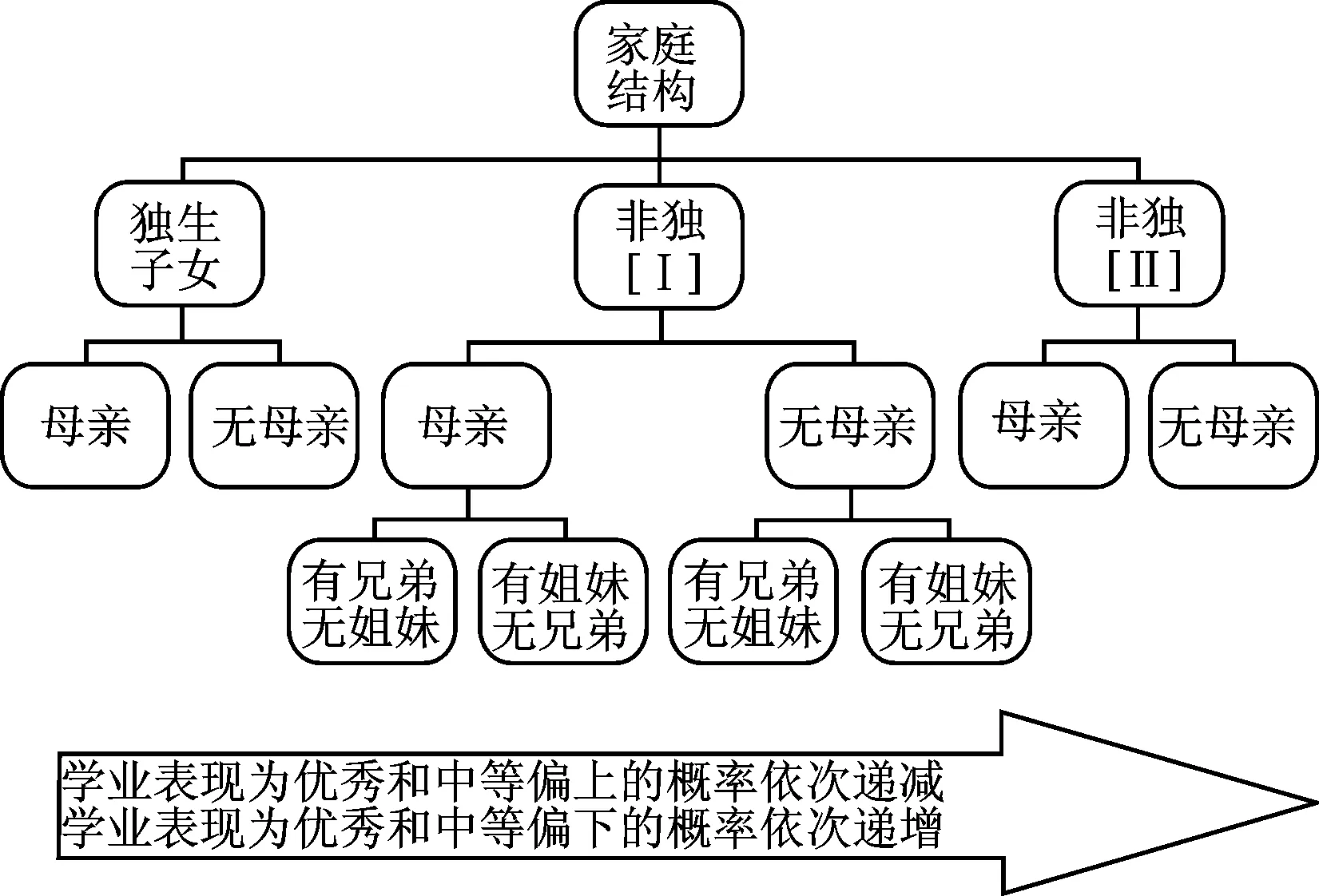

根据以往研究可以看到,父辈教育背景、职业地位和家庭经济条件对子女的教育起到至关重要的作用,这点基本已无太多争议,因此在本研究中作为控制变量处理。关于家庭结构的定义,本文将家庭结构分为独生子女家庭和非独生子女家庭,其中非独生子女家庭又具体可以分为两类:一类是家里有兄弟或者姐妹的非独生子女家庭(简称非独[Ⅰ]);另一类是既有兄弟又有姐妹的非独生子女家庭(简称非独[Ⅱ])。父母、祖父母是否缺失将嵌套在独生子女家庭和非独生子女家庭结构中讨论。

Blake的资源稀释假设指出子女的兄弟姐妹越多,个体子女可获得的教育资源就被稀释了,导致了子女数量对教育获得的负面影响,即兄弟姐妹的存在会导致单一子女的教育资源被稀释。中国的独生子女政策有着复杂的社会政治背景(在此不展开讨论),但按照稀释理论假设,独生子女的学业表现能力应该会比非独生子女的学业表现能力要好。中国的《三字经》中就提到“子不教,父之过”、“昔孟母,择邻处”都意在说明父母在子女教育中的重要性。传统的中国代际互惠的积极效用假设祖父母提供了很好的家庭支持,对孙子女的学业能力有着正面影响,而媒体的讨论往往认为祖父母对孙子辈过于溺爱,导致其学业表现不佳。以上这些就是本文将要探讨的问题。

本文利用2012年上海市PISA原始数据,在控制父辈教育水平、职业地位、家庭物质条件后,对上海市15岁青少年的学业表现进行分析,以此希望进一步了解家庭结构中父母、兄弟姐妹、祖父母及其他家人与青少年共同生活对其学业能力的影响。

四、数据和变量处理

本文数据来自于OECD2012年PISA上海市原始数据中的学生问卷,该问卷收集了参加测试的学生相关背景信息和测试结果。2012年上海市共有155所学校的6 374名15岁学生实际参加了PISA测试,整理发布的PISA2012数据中上海市样本量为5 177名。笔者对缺失值进行重新编码处理后,保证了样本量没有发生变化,并在模型中控制了缺失值。

性别变量没有缺失值。女学生共有2 637人(50.94%),男学生共有2 540人(49.06%)。在家中与母亲共同生活的共有4 835人(93.39%),没有与母亲共同生活的有252人(4.87%),没有回答的占1.74%;在家中与父亲共同生活的有4 477人(86.48%),没有和父亲一起生活的有511人(9.87%),没有回答的占3.65%;在家中与兄弟一起生活的有589人(11.38%),没有与兄弟一起生活的有3 655人(70.60%),没有回答的有933人(18.02%);在家中与姐妹一起生活的有558人(10.78%),没有和姐妹一起生活的有3 665人(70.79%),没有回答的有954人(18.43%);在家中与祖父母一起生活的有1 645人(31.78%),没有与祖父母一起生活的有2 768人(53.47%),没有回答的有764人(14.76%);在家与其他人一起生活的有393人(7.59%),没有与其他人一起生活的有3 781人(73.03%),没有回答的有1 003人(19.37%)。

父亲教育水平中,拥有高中或中专学历的比例最高,占到了25.88%(1 340人),其次是小学毕业的占到了25.34%(1 312人),再次是大学及本科以上学历的占到了22.64%(1 172人);母亲教育水平中小学毕业的比例最高,占到了28.59%(1 480人),其次是高中或中专学历的占到了23.05%(1 194人),再次是本科及以上学历占到了19.32%(1 000人);家庭物质条件状况在PISA2012数据中是处理后的数值型变量,有效样本为5 170人,均值是-0.44,标准差为0.9,最小值为-4.48,最大值为3.96;父母最高职业状况在PISA2012数据中是处理后的数值型变量,有效样本为5 094人,均值是50.87,标准差为19.4,最小值为11.01,最大值为88.96。在对这两个变量进行缺失值处理时,创建了新的二分变量(1为缺失、0为不缺失),并将新创建的缺失值变量放入模型中,以控制缺失值的效应。总体来看,这两个变量的缺失值数量都极小,对总体分布并不产生显著的影响。

PISA学生学业表现分为三个部分(数学、阅读、科学),每一部分共有5个合理值。一般在研究时均采用第1个合理值作为分析变量,2012年的测试结果如表1。通过Pearson相关性检验,发现数学能力与阅读能力的相关系数为0.894,数学能力与科学能力的相关系数为0.916,阅读能力与科学能力的相关系数为0.901,均在0.01的水平上显著。因此,可以判断出学生3个方面的能力是紧密相关的,出于模型简化考虑,最终将这3方面的学业表现综合为1个因变量综合成绩(数学、阅读、科学的平均值)。经过模型拟合和检验,OLS模型不适合分析,因此进一步摸索采用logit模型,将综合成绩按照四分位数进一步转化为定序变量学业表现(较差、中等偏下、中等偏上、优秀),并最终将其作为以下分析模型Ologit的因变量。虽然将数值型变量做定序处理损失了数据本身的一些信息,但由于定序分类的原则是按照四分位数,因此也最大程度地保留了原始数据的基本信息,对研究结论不会产生较大的偏差。

表1 上海15岁青少年学生测试成绩情况表(数学、阅读、科学)

五、建构模型

笔者采用Ologit模型进行分析。Ologit模型数学表达公式为:

=β0+β1X1++β2X2+…+βkXk

首先采用了Ologit模型1,将所有的控制变量与需要讨论的家庭结构自变量纳入模型中,发现模型1拟合效果不好,然后逐步剔除一些不显著的自变量。对4个模型进行检验,模型2与模型3整体均在0.05显著性水平上符合Ologit模型的比例优势假定条件;模型4整体在0.01显著性水平上符合Ologit模型的比例优势假定条件,并且模型4中除了母亲教育水平,其他变量均在0.05显著性水平上符合比例优势假定条件。基于以往文献中父辈职业和家庭物质条件对子女教育的影响,4个模型均将父辈教育、职业和家庭物质条件作为控制变量。除此以外,所有模型均对缺失值进行了控制。

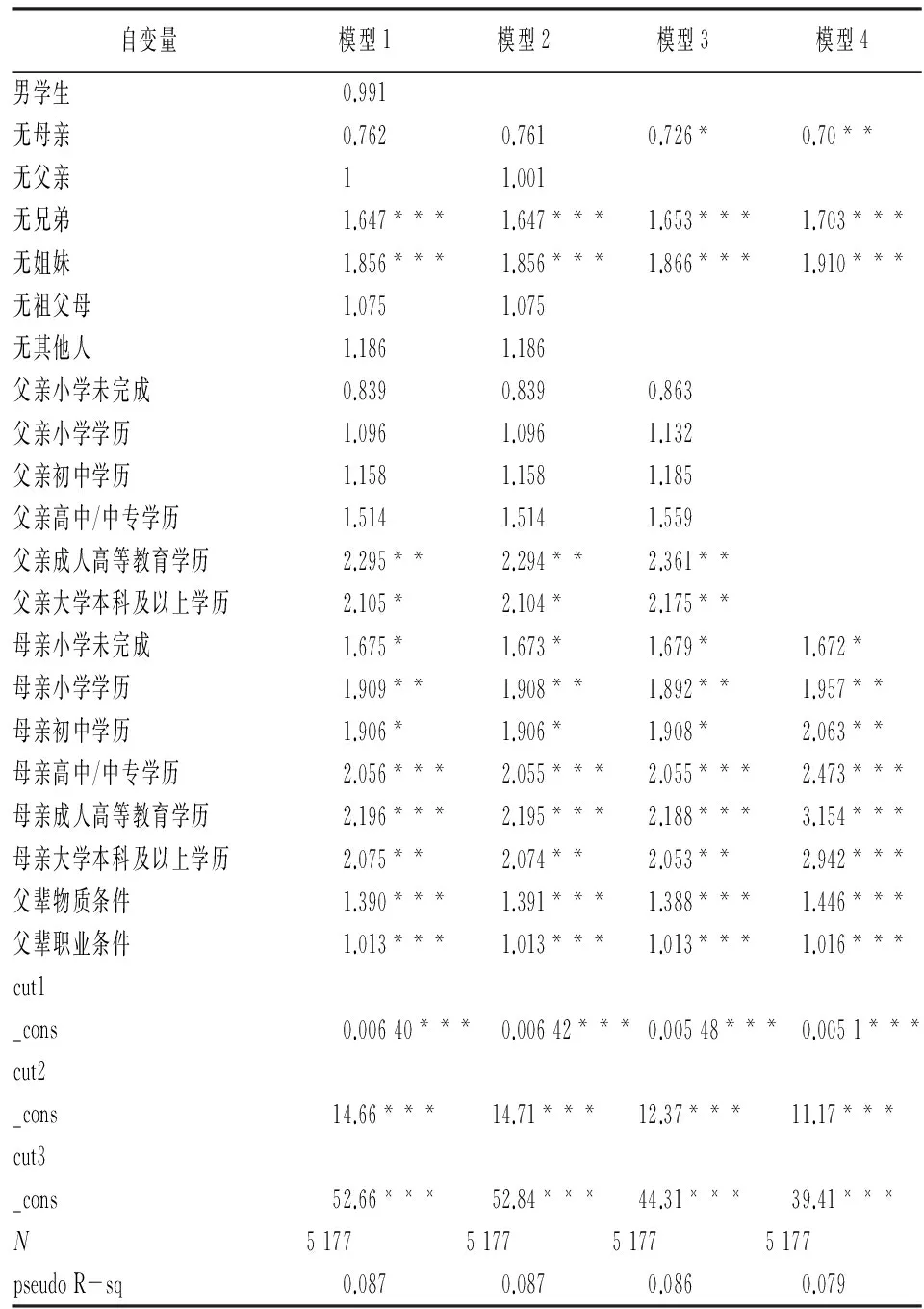

表2 上海市15岁学生学业表现Ologit模型表*模型中所列出的系数为odds ratio(优势比),由于篇幅限制,标准误略去。

注:*为p<0.05、 **为p<0.01、 ***为p<0.001。

如表2所示,模型1中自变量性别对学生的学业能力表现并不显著。剔除性别自变量后,模型2中学生是否与父母生活、是否与祖父母生活、是否与其他人生活均不显著,但考虑到以往研究资料中母亲的重要性,故保留母亲在模型3中,而剔除了是否与祖父母生活、是否与父亲生活、是否与其他人生活自变量;模型3中发现父亲的教育水平大都不显著,因此进一步剔除父亲教育水平,形成模型4;模型5中加入是否与父亲生活自变量,但与父亲生活自变量依然不显著(模型5没有列出),因此表1中仅列出了4个模型必要结果。模型2比模型1的BIC’值小8.522,模型3比模型2的BIC’值小46.965,模型4比模型3的BIC’值小31.457。综合以上结论,笔者最终采用了模型4作为最终的拟合模型。

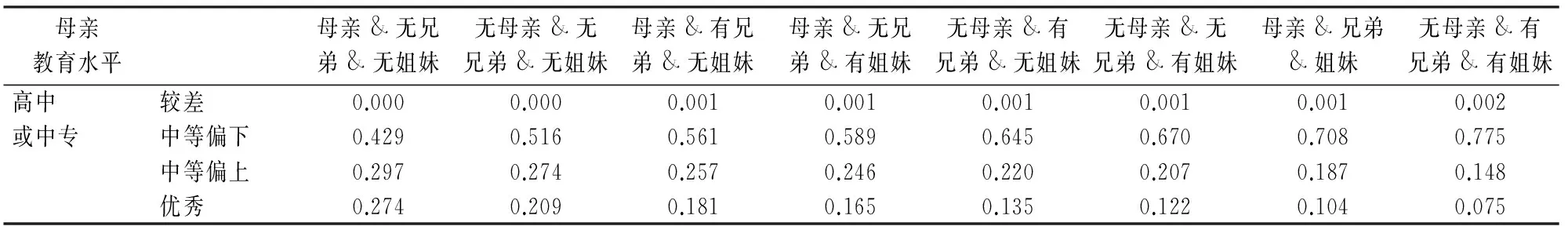

在Ologit模型4中的控制其他变量的条件下,变量“无母亲”的odds ratio(优势比)为0.702(小于1),说明家庭中缺失母亲对青少年学业能力的影响是负向的;控制其他变量的条件下,变量“无兄弟”的odds ratio(优势比)为1.703(大于1),说明家庭中没有兄弟对青少年学业能力的影响是正向的;控制其他变量的条件下,变量“无姐妹”的odds ratio(优势比)为1.910(大于1),说明家庭中没有姐妹对青少年学业能力的影响是正向的。为了便于理解,对模型4中家庭物质条件和父母职业条件进行控制(均值),在对母亲教育水平分别进行了控制后,计算出了学生学业能力的概率预测结果(见表3)。

表3 学生学业能力表现预测概率表*由于篇幅限制,仅列出母亲受教育水平在高中或中专时的预测概率。

六、结果分析讨论

利用2012年PISA数据,当父母教育、家庭物质拥有条件、父母职业地位和家庭结构被控制后,性别并没有显著影响。上海作为一个国际性大都市,对男女平等思想的接受程度相对较高,因此家庭中不论男孩还是女孩的教育都日趋同等重视。当控制其他变量后,家庭结构中青少年是否与父亲共同生活对他们的学业能力并没有产生显著影响。传统家庭中,教育孩子的职责大都落在父亲身上,母亲主要承担家务杂事和哺育,所谓“子不教,父之过”。然而,现代社会尤其像上海这样高度发达的经济社会,教育的功能往往由学校机构承担,父亲更多的是承担挣钱养家的角色,他们在青少年教育中的作用已在很大程度上弱化了。刘精明于2008年发表的研究结果显示,家庭中祖父母对孩子教育机会有积极影响,但本研究结果表明青少年是否与祖父母共同生活对他们的学业能力没有显著性影响,即传统的中国代际互惠的积极效用并不显著。与此同时,本研究也不能论证出媒体上报道的祖父母隔代溺爱式教育产生的显著负面影响。

数据结果显示,青少年是否与母亲共同生活的确对青少年的学业能力起到显著性影响。相对于父亲而言,母亲能够对青少年提供更多的情感支持与呵护,以促进其学业能力的发展。独生子女家庭中,与母亲共同生活的独生子女学业表现能力高于那些缺失母亲的独生子女。不论是那些有兄弟或者姐妹的非独生子女家庭(简称非独[Ⅰ]),还是那些既有兄弟又有姐妹的非独生子女家庭(简称非独[Ⅱ]),与母亲共同生活的青少年学业表现能力在各自的类别中都要高于那些未与母亲共同生活的(见图1),这一研究结论充分证实了母亲对青少年学业能力发展的重要性。

图1 不同家庭结构的青少年学业能力概率变化预测趋势图

以往研究表明,女孩的受教育机会在教育资源稀缺的情况下很可能受到兄弟的负面影响。本研究显示,当青少年与母亲或者不与母亲生活时,那些与兄弟一起生活的青少年都要比那些与姐妹一起生活的青少年学业表现优秀和中等偏上的概率要高,没有出现很强的负面影响,相反是积极的正向作用(见图1)。兄弟作为男性,相对于姐妹而言,一般在家庭中往往被视作“小男子汉”,或许能在家庭中起着很好的榜样作用。不论青少年是否与母亲共同生活,来自有兄弟或者姐妹的非独生子女家庭[Ⅰ]的青少年比来自既有兄弟又有姐妹的非独生子女家庭[Ⅱ]的青少年学业能力要更好。一般而言,既有兄弟又有姐妹的家庭规模比只有兄弟或者姐妹的家庭规模要大。从稀释理论看,过多的家庭子女会稀释掉单个家庭的教育资源,导致其个体青少年学业能力发展的相对不足。

七、总 结

家庭是代际文化资本与经济资本等传递的主要场所,对家庭结构的关注是教育社会分层研究的核心领域之一。利用2012年PISA上海数据,当父母教育水平、家庭物质拥有条件、父辈职业地位和家庭结构被控制后,性别、父亲和祖父母是否缺失,对他们的学业能力并没有产生显著影响。通过拟合模型、控制变量(母亲教育水平、家庭物质条件、父辈职业)后,青少年是否与母亲、与兄弟、与姐妹共同生活对青少年的学业能力起到显著影响。通过计算拟合模型中的预测概率发现,不论是独生子女家庭类型还是非独生子女家庭类型中,与母亲共同生活的子女学业能力都比那些缺失母亲的子女要更好。但与此同时,母亲对青少年学业能力的影响还受到兄弟姐妹家庭成员的约束,即使在没有母亲陪伴生活的条件下,独生子女青少年的学业能力表现为优秀和良好的概率,仍高于那些来自有母亲的非独生子女家庭的青少年。同样,对于那些有兄弟或者有姐妹的非独生子女青少年而言,他们在没有母亲陪伴的情况下,其学业能力表现为优秀和良好的概率依然高于那些既有兄弟又有姐妹的非独生子女青少年。换言之,母亲对于青少年的学业表现能力影响虽然显著,但是该变量受制于青少年是否有兄弟姐妹。虽然独生子女政策引发了诸多的社会弊端,但是单从青少年学业能力表现而言,独生子女家庭的青少年享受了较为集中的家庭资源,从而使其学业能力的表现要比那些非独生子女家庭更好。本文对数据本身背后的深层原因解释,还有待于进一步的研究分析。

[1] 张民选,陆璟,占胜利,等.专业视野中的PISA[J].教育研究,2011(6).

[2] Sellar S, Bob L.Looking East: Shanghai, PISA 2009 and the Reconstitution of Reference Societies in the Global Education Policy Field[J].Comparative Education, 2013(4).

[3] 王凯,卫振龙.中国义务教育阶段经费配置公平状况的实证研究[J].统计与信息论坛,2010(4).

[4] 孙玉环,尚继霞.中国家庭养育目标的影响因素及其差异分析[J].统计与信息论坛,2014(7).

[5] Coleman J S, Ernest Q C, Carol J H, et al.Equality of Educational Opportunity[M].Washington, D C: U.S.Government Printing Office,1966.

[6] 田凌晖.超越分数:从PISA数据看上海基础教育公平[J].教育发展研究,2014(12).

[7] 陆璟.上海基础教育公平的实证研究[J].教育研究,2013(2).

[8] Downey D B.The School Performance of Children from Single-Mother and Single-Father Families: Economic or Interpersonal Deprivation?[J].Journal of Family Issues,1994,15(1).

[9] 刘精明.中国基础教育领域中的机会不平等及其变化[J].中国社会科学,2008(5).

[10]候玉娜,沈爱祥.学校资源对上海基础教育质量与公平的影响——基于国际学生评估项目(PISA2009)数据的实证研究[J].教育学术月刊,2014(9).

[11]Dronkers J.The Effects of Parental Conflicts and Divorce on the Well-Being of Pupils in Dutch Secondary Education[J].European Sociological Review,1999(2).

[12]Sigle-Rushton W, McLanahan S.Father Absence and Child Well-Being: A Critical Review[M]∥ Moynihan D, Smeeding T, Rainwater L.The Future of the Family.New York: Russell Sage Foundation, 2004.

[13]Heard H E.The Family Structure Trajectory and Adolescent School Performance: Differential Effects by Race and Ethnicity[J].Journal of Family Issues,2007(3).

[14]Blake J.Family Size and the Quality of Children[J].Demography,1981(4).

[15]Lu Y, Treiman D J.The Effect of Sibship Size on Educational Attainment in China: Period Variations[J].American Sociological Review,2008(5).

[16]叶华,吴晓刚.生育率下降与中国男女教育的平等化趋势[J].社会学研究,2011(5).

(责任编辑:郭诗梦)

Research on the Effects of Family Structure on School Performance among Teenagers: Based on the PISA 2012 Data of Shanghai

CAO Qian1,2

(1.Sociology Department, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2.Sociology Department, Xinjiang University, Urumqi 830047, China)

Family structures are significant factors in school performance of teenagers.Based on the PISA 2012 data of Shanghai, Ologit models are used to analyze the relationship between school performance and family structures.The research reveals that presence of fathers and grandparents is not significant while mothers and siblings significantly affect their school performance.Even without mothers, those students who are from only-child families perform better than those students with mothers and siblings.Although the only-child policy has resulted in some social problems, those students from only-child families may enjoy more educational resources to enhance their school performance than those who have siblings.

PISA; elementary education; family structure; school performance; Ologit model

2014-11-18

清华大学人文社科振兴基金研究项目后期支持项目《教育公平与社会分层研究》(2010WKHQ008)

曹 谦,男,江苏南通人,博士生,讲师,研究方向:教育社会学。

F224.0

A

1007-3116(2015)09-0107-06