经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:极值风速和极值波高*

郑崇伟,高占胜,张雨,王旭冬,樊睿,尹龙国

(1.海军大连舰艇学院 大连 116018; 2.中国科学院大气物理研究所 LASG实验室 北京 100029;3.解放军理工大学 南京 211101)

经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:极值风速和极值波高*

郑崇伟1,2,3,高占胜1,张雨1,王旭冬1,樊睿1,尹龙国1

(1.海军大连舰艇学院 大连 116018; 2.中国科学院大气物理研究所 LASG实验室 北京 100029;3.解放军理工大学 南京 211101)

极值风速和极值波高是海洋工程、海洋能开发、防灾减灾等极为关注要素。文章基于来自欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA-interim海浪再分析资料、ERA阵风资料,计算了“21世纪海上丝绸之路”涉及海域的年极值风速、极值波高,并首次计算了不同季节的极值。结果表明:①南海的50年一遇年极值风速大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;极值波高的分布特征与极值风速大体一致。②南海的极值风速在各个季节都大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;南海-北印度洋的极值风速在JJA和SON期间明显大于MAM期间,DJF期间最小。③南海各个季节的极值波高都大于北印度洋,阿拉伯海的极值波高在MAM和JJA期间明显大于孟加拉湾;南海的极值波高在JJA和SON期间明显大于MAM和DJF期间;北印度洋的极值波高在JJA期间最大,MAM次之,DJF最小。

21世纪海上丝绸之路;极值风速;极值波高;ERA-interim海浪再分析;ERA阵风

海洋工程、海洋能开发、防灾减灾等都非常关注极值风速、极值波高[1-3]。早在1996年,阎俊岳等[4]曾综合分析现有岛屿站观测、台风记录、船舶报告、数值模式计算风速,计算了中国近海的50年一遇和100年一遇极值风速,发现等值线呈NE—SW走向,大值区分布于琉球群岛—台湾岛—东沙群岛一带,50年一遇极值风速在50 m/s左右。张德天等[5]曾利用10年(1999年8月至2009年7月)的QuikSCAT/NCEP混合风场,计算了中国近海的50年和100年一遇极值风速,发现极值风速的大值中心都主要集中在台湾以东洋面、琉球群岛附近海域、海南岛以东和东沙群岛附近海域,50年一遇极值风速在40 m/s左右。周良民等[6]利用30年的再分析风场资料,计算了南海的100年一遇极值风速,最大的海域为海南岛东南海域,最大达到50 m/s;中部海域的风速小于北部海域,在40 m/s左右;南部海域最小,平均为20 m/s。

前人对中国近海的极值计算做过较多工作,但对北印度洋的研究很少。且以往多是分析年极值特征,很少有计算不同季节的极值。而在实际的工程应用中,往往更为关注极值的季节性差异,以便在不同季节采取合理的应对措施。如:在不同的月份,是否需要对海洋工程的设备进行加固以防范恶劣海况,在制订中长期计划时,这就需要以不同月份的极值作为参考,而不是一概笼统以年极值为准。在极值偏低的月份,如果仍然用最大的年极值为指导,往往会造成资源浪费、增加海洋工程的成本;但是,如果对月极值考虑不足,边远海岛、深远海大多远离大陆,极有可能来不及临时调配设备,从而出现原本可以避免的险情却给人身、财产安全造成严重威胁。

本文基于来自欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)的ERA-interim海浪再分析资料、ERA阵风资料,计算了21世纪海上丝绸之路涉及海域的年极值风速和极值波高,并首次计算了不同季节的极值,期望可以为海上丝路建设提供科学依据、辅助决策。

1 数据及方法

基于ECMWF的ERA-interim海浪再分析资料、ERA阵风资料,利用Gumbel曲线法,首先计算了21世纪海上丝绸之路涉及海域的年极值风速、年极值波高,进一步计算了不同季节的极值风速、极值波高,期望可以更好地为防灾减灾、降低海洋工程的成本提供参考。ERA-interim海浪再分析资料和ERA阵风资料的时间分辨率都为6 h,空间分辨率为0.125°×0.125°,空间范围为:90°S—90°N,180°W—180°E,时间范围从1979年1月1日00:00时至今,更新较为及时。该数据具有较高精度,在国外得到广泛应用[7-8]。

2 极值风速和极值波高

2.1 年极值风速和年极值波高

由于大面积海域、长时间序列的阵风资料极为稀少,以往在计算大面积海域的极值风速时,多是基于平均风速资料,往往出现计算极值风速偏低的现象。

本文在此利用近36年(1979—2014年)、逐6 h的ERA阵风资料,采用Gumbel曲线法[9],计算了南海—北印度洋的年极值风速[图1(a)]。采用同样的方法,计算了南海—北印度洋的年极值波高[图1(b)]。从整体来看,南海的50年一遇年极值风速大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;极值波高的分布特征与极值风速大体一致。南海中北部的极值大于其南部;孟加拉湾的湾顶大于中南部;阿拉伯海中东部大于其西部。各海域的100年一遇极值风速的空间分布特征与50年一遇极值相近,只是在数值上明显偏大,大值区范围更广。

南海:南海中北部的极值大于其南部。中北部的年极值风速在50 m/s以上,中心可达55 m/s以上,极值波高在10 m以上,大值中心分布于吕宋海峡及其西部,可达12 m ,这是由于南海北部遭受的台风、强冷空气强度都比较大,南海低纬度虽偶有土台风发生,但强度偏弱。泰国湾、南海南部的50年一遇年极值风速在30 m/s以内。阎俊岳等[10]曾统计了中国近海船舶观测的最大波高和热带气旋中心的最大风速,本文计算的南海极值风速、极值波高与之吻合,张德天等[5]计算的极值风速普遍偏低5 m/s。

图1 海上丝绸之路涉及海域的50年一遇年极值风速

阿拉伯海:中东部海域的极值(极值风速大于30 m/s,中心在40 m/s左右;极值波高大于8 m,中心在9 m左右)明显大于其他海域,这是由于地形作用,阿拉伯海上的热带气旋通常是沿着西高止山脉向西北方向运动,最后在巴基斯坦南部登陆[11]。

孟加拉湾:极值明显大于阿拉伯海,尤其是湾顶40 m/s以上极值风速和9 m以上极值波高的范围明显大于阿拉伯海。袁俊鹏等[12]利用JTWC(美国联合台风警报中心)近30年(1981—2010年)的热带气旋路径资料,统计了北印度洋热带气旋活动的时空分布特征,指出北印度洋热带气旋主要表现在孟加拉湾,同时在阿拉伯海也存在有热带气旋的活动。孟加拉湾热带气旋活动频次的大值中心位于10°—20°N,90°E附近,郑崇伟等[13-19]曾指出:北印度洋受冬季风影响并不显著,因此冬季风对极值风速的贡献较小,这就导致孟加拉湾的极值风速和极值波高明显大于阿拉伯海。

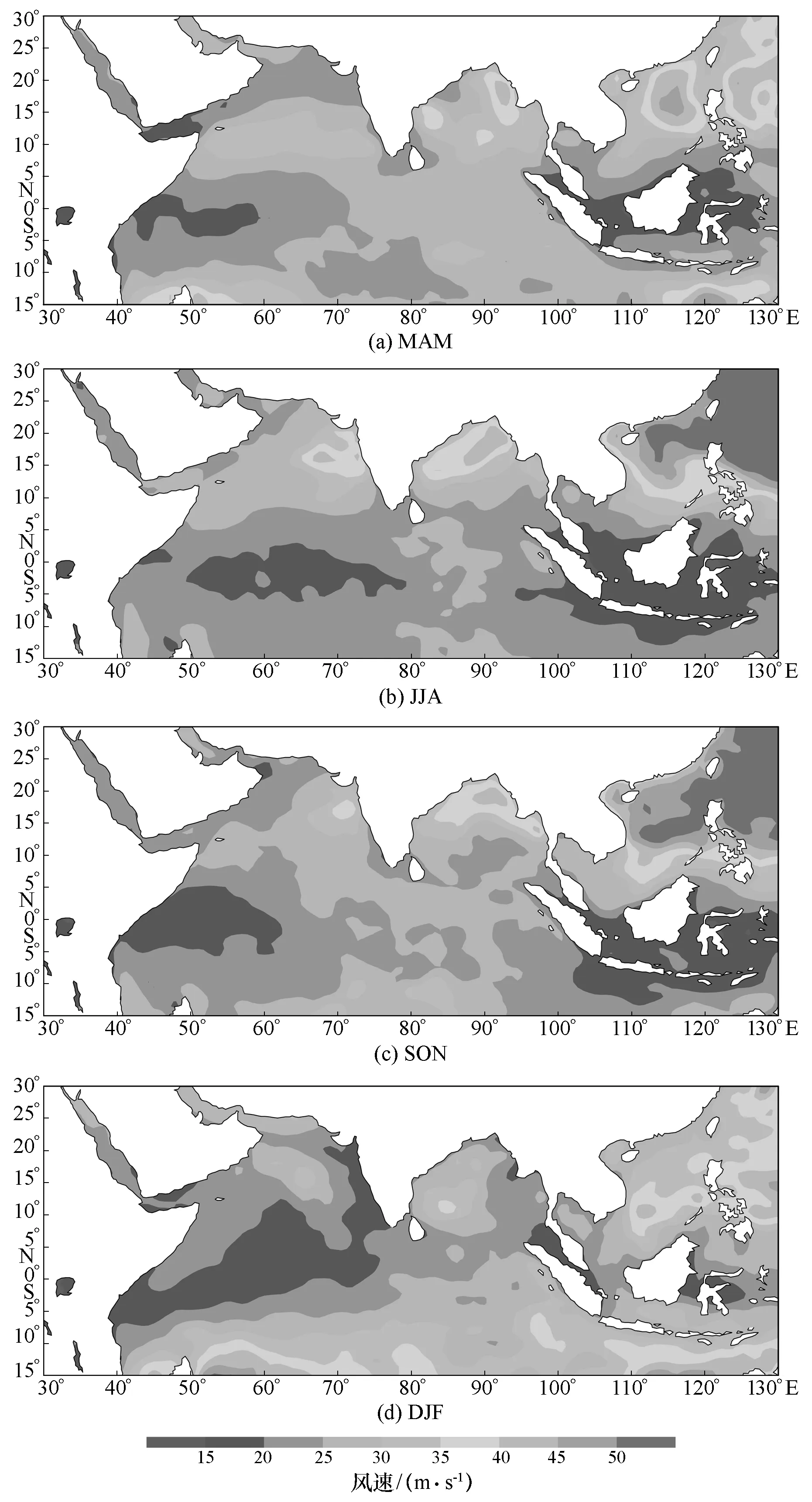

2.2 不同季节的极值风速

利用ERA阵风资料,计算海上丝绸之路涉及海域在不同季节的50年一遇极值风速(图2)。整体来看,南海的极值风速在各个季节都大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;南海-北印度洋的极值风速在JJA(June, July, August)和SON(September, October, November)期间明显大于MAM(March, April, May)期间,DJF(December, January, February)期间最小。

图2 各个季节的50年一遇极值风速

MAM期间:南海中北部在30 m/s以上,大值中心为40~50 m/s;孟加拉湾在30~45 m/s;阿拉伯海在20~35 m/s,值得注意的是,虽然阿拉伯海在该季节的极值风速并不是全年最大,但30 m/s以上的范围却是全年最大。

JJA期间:台湾以东大范围海域的极值风速都很高,在50 m/s以上;南海北部也属于大值区,在45 m/s以上,随着纬度降低逐渐递减;孟加拉湾大部分区域在25 m/s以上;阿拉伯海相对最低。北印度洋10°N以南基本都在25 m/s以内。

SON期间:南海极值风速的大值区明显较JJA期间偏南,南海中北部在45 m/s以上;孟加拉湾北部在30 m/s以上,湾顶小范围区域可达40 m/s以上;阿拉伯海中西部在25 m/s以内,印度半岛西部近海稍高,在25~35 m/s之间。

DJF期间:由于冷空气对南海的影响明显强于北印度洋[15],导致南海的极值风速明显偏高,多在25 m/s以上,中心可达40 m/s以上;北印度洋则多在30 m/s以内。北印度洋10°N以南基本都在25 m/s以内。

2.3 不同季节的极值波高

采用2.2节的方法,计算了海上丝绸之路涉及海域在不同季节的50年一遇极值波高(图3)。从整体来看,南海各个季节的极值波高都大于孟加拉湾和阿拉伯海;南海的极值波高在JJA和SON期间明显大于MAM和DJF期间;北印度洋的极值波高在JJA期间最大,MAM次之,DJF最小。与极值风速不同,阿拉伯海的极值波高在MAM和JJA期间明显大于孟加拉湾。

图3 各个季节的50年一遇极值波高

MAM期间:南海的极值波高等值线呈NE—SW走向,大部分区域在6 m以上,泰国湾和低纬海域在3 m以内。整个孟加拉湾大部分海域在6~7 m。阿拉伯海的大值区分布于5°-20°N,为6~9 m,呈WE带状分布;阿拉伯海北部区域、阿曼湾、亚丁湾属于低值区。

JJA期间:南海中北部的极值波高在6~14 m;孟加拉湾在6~10 m;阿拉伯海在这个季节的极值波高为全年最大波高,几乎整个阿拉伯海都在6 m以上,中心在印度半岛西部近海,在9~10 m。

SON期间:南海北部在9~12 m之间,南海中部在6~9 m之间;孟加拉湾在5~7 m之间;阿拉伯海北部海域在4 m以内,中部海域在5~7 m 之间。

DJF期间:南海大部分区域的极值波高在5 m 以上,等值线呈NE—SW走向,大值区分布于南海中部,中心在10 m左右;孟加拉湾西部的极值波高大于东部,大值区在6~7 m;阿拉伯海在该季节的极值波高整体偏低,大范围海域在6 m 以内。

台湾以东洋面的极值波高在JJA期间最大(14~20 m),SON次之(10~18 m),MAM最小(6~8 m)。吕宋海峡在JJA最大(12~14 m),SON次之(10~12 m),MAM最小(6~7 m)。南海中北部在JJA和SON期间最大,大值区的范围也最广,在10~14 m。

3 结论

基于ECMWF的ERA-interim海浪再分析资料、ERA阵风资料,采用Gumbel曲线法,计算了21世纪海上丝绸之路涉及海域的年极值风速和年极值波高,以及不同季节的极值风速、极值波高,得到如下主要结论。

(1)年极值风速和年极值波高:南海的50年一遇年极值风速大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;极值波高的分布特征与极值风速大体一致。南海中北部的年极值大于其南部;孟加拉湾的湾顶大于中南部;阿拉伯海中东部大于其西部。各海域的100年一遇极值风速的空间分布特征与50年一遇极值相近,只是在数值上明显偏大。

(2)不同季节的极值风速:南海的极值风速在各个季节都大于孟加拉湾,孟加拉湾大于阿拉伯海;南海-北印度洋的极值风速在JJA和SON期间明显大于MAM期间,DJF期间最小。

(3)不同季节的极值波高:南海各个季节的极值波高都大于北印度洋,阿拉伯海的极值波高在MAM和JJA期间明显大于孟加拉湾;南海的极值波高在JJA和SON期间明显大于MAM和DJF期间;北印度洋的极值波高在JJA期间最大,MAM次之,DJF最小。

[1] ZHENG C W, LI C Y.Variation of the wave energy and significant wave height in the China Sea and adjacent waters [J].Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 43:381-387.

[2] 郑崇伟,潘静,黄刚.利用WW3模式实现中国海击水概率数值预报[J].北京航空航天大学学报,2014,40(3):314-320.

[3] 郑崇伟,林刚,邵龙潭.1988-2010年中国海大浪频率及其长期变化趋势[J].厦门大学学报:自然科学版2013,52(3):395-399.

[4] 阎俊岳,黄爱芬.中国近海大风极值计算方法研究[J].气象学报,1996,54(2):233-239.

[5] 张德天,郑崇伟,石岭琳,等.1999-2009年QN风场对中国海海表风场的研究[J].海洋预报,2011,28(4):58-64.

[6] 周良明,吴伦宇,郭佩芳,等.应用WAVEWATCH—Ⅲ模式对南海的波浪场进行数值计算、统计分析和研究[J].热带海洋学报,2007,26(5):1-8.

[7] KENT E C, FANGOHR S, BERRY D I.A comparative assessment of monthly mean wind speed products over the global ocean[J].International Journal of Climatology, 2013, 33(11):2520-2541.

[8] DEE D P.The ERA-Interim reanalysis:configuration and performance of the data assimilation system[J].Quart J R Meteorol Soc,2011, 137:553-597.

[9] ZHENG Chongwei, ZHOU Lin, JIA Benkai, et al.Wave characteristic analysis and wave energy resource evaluation in the China Sea [J].Journal of Renewable and Sustainable Energy 6, 043101 (2014); doi:10.1063/1.4885842.

[10] 阎俊岳,陈乾根,张秀芝,等.中国近海气候[M].北京:科学出版社,1993.

[11] 吴风电,罗坚.1977—2008年北印度洋热带气旋统计特征分析[J].气象与环境科学,2011,34(3):7-13.

[12] 袁俊鹏,曹杰.印度洋偶极子对北印度洋热带气旋活动的影响研究[J].中国科学:地球科学,2013,43:570-581.

[13] 郑崇伟,李崇银.经略海疆,迈向深蓝:海洋在现代社会发展中的重要作用[J].海洋开发与管理,2015,32(9):4-12.

[14] 郑崇伟,潘静,孙威,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征系列研究[J].海洋开发与管理,2015,32(7):4-9.

[15] 郑崇伟,李训强,高占胜,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:风候统计分析[J].海洋开发与管理,2015,32(8):1-13.

[16] 郑崇伟,付敏,芮震峰,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:波候统计分析[J].海洋开发与管理,2015,32(10):1-11.

[17] 郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:重点岛礁的风候、波候特征分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):1-6.

[18] 郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:风力发电、海浪发电[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):7-14.

[19] 郑崇伟,陈璇,李崇银.朝鲜半岛周边海域波候观测分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):21-27.

国家重点基础研究发展规划(973计划)(2015CB453200, 2013CB956200, 2012CB957803, 2010CB950400);国家自然科学基金项目(41275086, 41475070).

P732

A

1005-9857(2015)11-0005-05