手术室感染控制路径对手术患者感染率的控制效果评价

王茜

手术室感染控制路径对手术患者感染率的控制效果评价

王茜

目的 探讨手术室感染控制路径对手术患者感染率的控制效果。方法 60台手术, 随机分为对照组和观察组, 各30台。对照组采取传统常规消毒和护理, 观察组采取手术室感染控制路径, 对比两组手术细菌数和术后情况。结果 观察组手术室术前10 min、术中20 min、手术结束时的细菌数均明显低于对照组(P<0.05);观察组术后3 d白细胞(WBC)异常例数、术后发热例数、术后抗生素应用时间均显著低于对照组(P<0.05)。结论 手术室感染控制路径能够有效地减少手术时细菌数, 降低术后感染情况的发生, 值得临床推广应用。

手术室护理;手术室感染控制路径;白细胞

医疗安全管理是保证医疗质量最基础的要求, 也是医院管理中重要课题之一。术后感染是医疗安全中的一个重要方向, 也是外科手术危险因素之一, 轻者导致住院时间延长, 后续并发症增多, 重者可导致患者死亡。有报告指出,医院院内感染在3%~7%[1], 而手术室是院内感染高发区, 达20%~30%[2], 其感染危险程度是普通病房的5倍以上, 可见手术室的感染防控, 将直接影响手术质量。本文由此出发,提出对手术室感染控制路径对外伤手术患者感染率的效果进行调查, 结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年6月~2014年7月本院进行的60台手术, 所有手术人员、手术环境(温度、湿度等)均基本一致, 随机分为观察组和对照组, 各30台。观察组中脑科手术9例, 骨科手术8例, 肝胆结石切除手术7例, 其他6例。对照组中脑科手术8例, 骨科手术7例, 肝胆结石切除手术8例, 其他7例。两组手术室内手术种类、手术硬件条件和人员等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组采取传统常规消毒:术前严格消毒双手、穿戴手术衣和鞋套、紫外线消毒等。观察组采取手术室感染控制路径, 具体措施:①建立手术室感染控制小组:由护士长、主管护师组成感染控制小组, 小组成员护理经验丰富,均经过严格培训, 熟悉手术室预防感染知识;②制定手术室防感染程序:包括术前准备、术后处理等;③严格执行防止感染措施:a.手术前严格消毒双手, 穿上经消毒的手术衣,带上口罩、头罩、鞋套等, 由感染控制小组成员对手术室仪器、地面、墙壁进行检查, 确保手术室的整洁、干净, 室内完全消毒, 避免细菌滋生;确保手术室自净时间>25 min;b.手术后, 对使用的各种器具应先去污, 彻底地清洁, 然后再灭菌或者消毒, 对于部分特殊传染疾病者应先消毒, 再清洗,然后再消毒灭菌;对于部分进入人体组织器具, 务必灭菌;对于部分接触黏膜、皮肤的器具, 必须消毒;而在消毒灭菌时,应依据器具性能、材质等合理选用化学方法或者物理方法消毒灭菌;对于一次性医疗用品应由感染控制小组监测, 由专门人员采用双层黄色垃圾袋包裹并运送至医疗废物存放点;c.每个月感染控制小组监测手术室的仪器、环境, 确保灭菌后的内窥镜、消毒液无任何微生物存在;确保手术室使用中的紫外线灯照射强度应该≥70 μW/cm2;确保手术室空气细菌菌落数≤4 cfu/cm2;确保消毒后手术室成员致病性微生物菌落数≤4 cfu/cm2。

1.3 观察指标 术前10 min、术中20 min、手术结束时监测手术室细菌数, 细菌数采样和检测方式参考文献[3]和相关标准进行检验;统计包括术后3 d WBC异常患者例数(即WBC>10.0×109)、术后发热例数、术后抗生素应用时间。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术室各手术时段细菌数比较 观察组手术室术前10 min、术中20 min、结束手术时的细菌数均明显低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

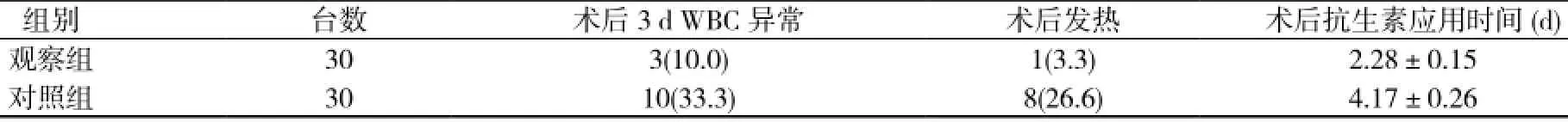

2.2 两组术后情况的对比 观察组术后3d WBC异常例数、术后发热例数、术后抗生素应用时间均显著低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组手术室各手术时段细菌数的比较±s, cfu/cm3)

表1 两组手术室各手术时段细菌数的比较±s, cfu/cm3)

注:两组比较, P<0.05

组别台数术前10 min术中20 min手术结束时观察组30 7.2±1.527.1±4.651.5±7.1对照组3012.4±2.342.2±6.8126.4±16.2

表2 两组术后情况的对比[n(%).±s]

表2 两组术后情况的对比[n(%).±s]

注:两组比较, P<0.05

组别台数术后3 d WBC异常术后发热术后抗生素应用时间(d)观察组303(10.0)1(3.3)2.28±0.15对照组3010(33.3)8(26.6)4.17±0.26

3 小结

手术室是预防、控制外伤感染发生的场所, 直接关系着患者的预后效果, 由于手术室长期处于运作状态, 容易滋生各类细菌, 因此如何降低手术室感染成为医院管理的重点内容[3]。本文观察组实施手术室感染控制路径, 强调术前的手术检查, 确保术前手术室、工作人员符合要求;术后注重手术室器具处理工作, 依据不同器具的性能、材质等进行针对性消毒或者灭菌, 确保下台手术前符合要求, 且强调做好手术室室内污染物、脏污的清理工作;适时监控手术室细菌菌落是否超过指标, 确保手术室处于低感染状态。

本实验结果显示, 观察组手术室各手术时段细菌数、术后感染情况均明显低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05),表明手术感染控制路径在控制手术感染率上相比紫外线杀毒消毒的传统方式, 细菌控制率更低, 效果更显著。

综上所述, 手术室感染控制路径能够有效地减少外伤手术时细菌数, 降低术后感染情况的发生, 值得临床推广。

[1] 隋晓玉. 感染控制路径对神经外科手术室空气消毒的效果及护理. 河北医学, 2015, 21(6):1028-1031.

[2] 季雪莲, 马慧丽, 冀会萍. 手术室感染的因素调查. 中华医院感染学杂志, 2014, 24(13):323-324.

[3] 张玉红. 环节质量管理在手术室切口感染护理预防中的应用.现代诊断与治疗, 2013, 24(18):4311.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.34.216

2015-05-21]

116001 辽宁省大连市友谊医院