丝素-纳米麦饭石多孔材料的制备与结构研究

张桂媛, 裔洪根, 王建南

(苏州大学 a.现代丝绸国家工程实验室; b.纺织与服装工程学院, 江苏 苏州 215123)

研究与技术

丝素-纳米麦饭石多孔材料的制备与结构研究

张桂媛a,b, 裔洪根a, 王建南a,b

(苏州大学 a.现代丝绸国家工程实验室; b.纺织与服装工程学院, 江苏 苏州 215123)

探索了不同粒径范围的麦饭石溶液的制备条件,在再生丝素蛋白自组装形成固态材料的过程中,选择加载粒径小于20 nm的纳米麦饭石制备了丝素-纳米麦饭石共混多孔材料,测试了材料的结构。FT-IR和XRD结果显示:纳米麦饭石对丝素蛋白二级结构没有明显的影响,但可诱导丝素蛋白Silk I结晶结构的形成;经去离子水浸泡后的共混材料显示出明显的麦饭石特征峰。SEM结果表明:麦饭石纳米颗粒能比较稳定地分散并与丝素蛋白共混,孔壁和孔内极少发现麦饭石颗粒析出。

丝素; 纳米麦饭石; 共混材料; 二级结构; 结晶结构; 形态结构

蚕丝是珍贵的纺织原料,但目前丝绸市场的需求与供给基本平衡,创新能力不强。要增强产业的竞争力,必须拓宽其应用领域,开发蚕丝新材料、丰富产品结构,扩大消费需求,以及提高桑蚕茧丝资源综合利用水平。随着生活水平的不断提高,人们对纺织品的需求和认知逐渐从过去单纯的蔽体御寒趋向于舒适化和功能化。蚕丝具有优异的舒适性和皮肤亲和性,其功能化产品将会受到更大的欢迎,但蚕丝功能化产品极其稀少。

纤维及其产品的远红外改性一直是科学工作者关注的热点,合成纤维在远红外改性方面已取得了一定的研究进展,如丙纶、涤纶、粘胶等,主要由合纤溶液在喷丝前添加具有远红外功能的材料(如陶瓷粉末)制备而成,如采用共混熔融纺丝制备的远红外丙纶的远红外发射率达80 %以上[1];加载远红外功能粉末的涤纶纤维或产品也显示出优异的远红外发射性能和较好的保温性能[2-3];近来研制的一种麦饭石功能性纤维产品,在人体能吸收的远红外线光谱范围,其远红外线波段法向发射率达到82%[4]。然而,这种方法适用于合成纤维,而不适用于天然纤维如蚕丝的远红外功能改性,天然纤维远红外功能的改性主要采用了与功能合成纤维混纺或织物后整理处理技术,最简单的方法是后整理过程中进行改性,即制备远红外整理液浸轧棉织物或丝织物,然后烘干烘焙,可以明显地改善织物的温升性能和保暖性[5-6]。但合成纤维影响了贴身产品的皮肤亲和性,而后整理存在功能不稳定等问题。

蚕丝可以制备成溶液,并通过多种方法获得再生丝素材料,可进一步与天然纤维棉、麻或丝产品进行交织等获得纯天然功能纺织品。鉴于此,本研究选择纳米麦饭石作为功能材料,因为麦饭石具有远红外线发射功能[7],有研究表明在纺丝液中添加麦饭石制备的粘胶纤维织物具有优异的抗菌、远红外保健功能[4,8]。本文将主要研究加载纳米麦饭石的丝素多孔材料的制备,分析纳米麦饭石对多孔材料结构的影响。期望获得一种不仅具有微孔结构、而且具有抗菌和远红外功能的丝素薄绵,用于进一步加工保健功能的纺织用品。

1 试 验

1.1 材料与仪器

材料:生丝(44.4/48.9 dtex,如皋春秋丝绸有限公司),麦饭石粉末(上海沪正纳米科技有限公司),透析袋(截留相对分子质量12~14 kDa,上海西巴斯生物技术有限公司),无水碳酸钠、无水氯化钙、无水乙醇、甘油(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。

仪器:Nicolet 5700型傅立叶红外光谱仪(美国热电尼高力公司),Marin Christ RC6冷冻干燥机(德国Marin Christ 公司),X’Pert-Pro MPD全自动X射线衍射仪(荷兰帕纳科公司),S-4800扫描电镜(日本日立公司),SD-FE电热鼓风干燥箱(重庆四达试验设备有限公司),81-2恒温磁力搅拌器(上海司乐仪器有限公司),MO7-492低温冰箱(日本三洋电器集团)。

1.2 试验方法

1.2.1 再生丝素蛋白溶液的制备与质量分数测定

参照文献[9],生丝经Na2CO3溶液煮沸脱胶后溶解在(72±2)℃的三元溶液CaCl2·CH3CH2OH·H2O(摩尔比1︰2︰8)中,连续搅拌使丝素完全溶解。将溶液装入透析袋置于去4 ℃的离子水中透析3 d,最终获得丝素蛋白溶液。丝素溶液放在通风橱中,蒸发、浓缩,然后用小铝盒取样、烘干称重计算丝素蛋白溶液质量分数:铝盒干质量(g),铝盒内加入丝素原液质量(g),(104±1)℃下干燥,连续称重直到质量无明显变化计干质量(g),根据下式计算浓缩后丝素蛋白(SF)溶液质量分数:

(1)

最终浓缩丝素蛋白溶液质量分数为5%。

1.2.2 不同粒径麦饭石悬液的制备

按配置2%、4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20%的质量分数称取麦饭石粉末分散于50 mL去离子水中,均匀搅拌5、10、15、20、25、30、35、40、45 min,制成质量分数相同但粒径大小不同的麦饭石悬液,用6 N的盐酸调节悬液pH值为4.5~5.0,备用。

1.2.3 样品制备

向丝素蛋白溶液中加入丝素质量比30%的甘油,搅拌均匀,再以丝素蛋白与麦饭石质量以100︰0,98︰2,96︰4,92︰8,90︰10,88︰12和84︰16的质量比加入粒径小于20 nm的麦饭石悬液,混合均匀并脱除溶液中的气泡,量取10 mL混合液移入直径为9 cm的培养皿中,快速放入-80 ℃冰箱中冷冻2 h,取出、冷冻干燥制得丝素-麦饭石共混多孔材料。然后放入去离子水中,浸泡3 d,最后再冻干处理用于测试。

1.2.4 样品测试

采用Nicolet 5700型傅立叶红外光谱仪(FTIR)测定样品的分子结构,扫描次数32次,分辨率2 cm-1,扫描范围为400~4000 cm-1。使用X‘Pert-Pro MPD射线衍射仪(XRD)测定样品的结晶结构,CuKα射线,管电压40 kV,管电流35 mA,扫描速度为2 °/min,记录2θ=5°~45°的X衍射曲线。使用S-4800扫描电镜(SEM)观察样品(未用去离子水浸泡)的形态结构,放大倍率为50和1 500倍。

2 结果与分析

2.1 麦饭石悬浮液粒径分析和粒径分布

图1是制备的不同质量分数麦饭石悬液的粒径大小。从图1可以看出,在搅拌5 min后,质量分数为6%、8%、10%的麦饭石悬液的粒径在20~30 nm(图1A);质量分数为2%、4%、12%的悬液中麦饭石粒径为200~400 nm(图1B);质量分数14%、16%、18%、20%的溶液中麦饭石粒径均大于800 nm(图1C)。随着搅拌时间的延长,悬液中麦饭石粒径越来越小。在搅拌10 min后,质量分数为6%、8%、10%的麦饭石悬液中麦饭石粒径大约在3~8 nm(<10 nm)(图1A)。质量分数为2%的悬液中麦饭石粒径在搅拌30 min后,粒径逐渐稳定在40 nm左右;质量分数为4%的麦饭石悬液搅拌40 min后,稳定在20 nm左右;质量分数为12%的麦饭石悬液搅拌35 min后,稳定在100~110 nm(图1B)。当质量分数大于12%时,悬液中麦饭石粒子难以分散,粒径变化并不大。

图1 不同质量分数不同搅拌时间下麦饭石水悬液中的粒径大小Fig.1 Particle sizes in medical stone suspension liquid under different mass fraction and different mixing time

图2是几种代表性粒径范围的麦饭石悬液的粒径分布情况。质量分数为6%的麦饭石悬液搅拌15 min后,粒径分布主要集中在7.5 nm(图2a),质量分数为2%搅拌40 min和5 min的麦饭石悬液中粒径分布主要集中在30 nm和300 nm左右(图2b和图2d),而质量分数为12%搅拌35 min的麦饭石悬液中,粒径平均值约100 nm(图2c)。

图2 麦饭石水悬液粒径分布Fig.2 Particle size distributions of medical stone in suspension liquid

从图2可以看出,质量分数越低或越高均不利于麦饭石粒子的分散,粒径分布不集中。质量分数为6%~10%的麦饭石悬液中粒子较易分散,可以获得稳定的粒径小于20 nm的悬液。本文选用质量分数8%搅拌10 min制备的麦饭石悬液(粒径小于20 nm)作为母液,来制备加载不同质量分数为纳米粒子的丝素蛋白共混多孔材料。

2.2 红外光谱分析

图3是不同麦饭石质量分数的丝素-麦饭石多孔材料的红外光谱图。由图3可以看出,甘油处理丝素多孔材料在酰胺I的1 654 cm-1、酰胺II的1 538 cm-1、酰胺III的1 235 cm-1附近出现了明显的丝素蛋白特征峰,属于无规卷曲结构或少量的Silk I结构;在酰胺V的694 cm-1出现了β-折叠结构的特征峰(图3A)。加载纳米麦饭石后,丝素共混多孔材料的二级结构在红外光谱曲线上没有明显的变化,但丝素蛋白在1 654 cm-1处的衍射峰向小波数方向发生了偏移。随着麦饭石质量分数的增加,逐渐向麦饭石的特征峰1 630 cm-1偏移,在3 416 cm-1附近也出现了较为明显的麦饭石的特征峰。麦饭石的红外光谱曲线在524 cm-1附近有一较强的特征峰,而此峰在丝素-麦饭石多孔材料的曲线上消失了,却在650 cm-1附近出现了新的衍射峰,这个结果可以说明加载的纳米麦饭石与丝素蛋白发生了反应。

A:0;B:2%;C:4%;D:8%;E:10%;F:12%;G:16%;H:麦饭石图3 不同麦饭石质量分数的丝素-麦饭石多孔材料的红外光谱图Fig.3 FT-IR spectrograms of silk fibroin - medical stone porous materials under different mass fraction

2.3 XRD分析

本文测试了麦饭石质量分数为0、2%、10%、12%和16%的丝素-麦饭石多孔材料的X射线衍射曲线,同时以未经甘油交联纯丝素多孔材料和乙醇处理纯丝素多孔材料作为对照。

由图4可以看出,纯丝素多孔材料(曲线A)和经甘油处理的丝素多孔材料(曲线B)都在21.15°为中心处出现了一个较宽的衍射峰,这属于Silk I和Silk II共混结构。经乙醇处理的丝素多孔材料(曲线C)在20.51°为中心处出现了一个强衍射峰,这属典型的Silk II结晶结构。采用甘油交联的丝素-麦饭石多孔材料在19.86°为中心处出现了较强衍射峰,这属于Silk I结晶结构为主的特征峰。另外,丝素-麦饭石多孔材料在12.2°为中心处出现了较为明显的Silk I结晶衍射峰(曲线D、E、和F),结果说明纳米麦饭石诱导了再生丝素蛋白Silk I结晶结构的形成,而麦饭石质量分数为16%的共混多孔材料12.2°处的峰不明显,可能由于麦饭石质量分数过多,部分易聚集成大颗粒析出,没有很好地分散及与丝素蛋白结合。

A:纯丝素(0);B:甘油丝素(0);C:乙醇处理纯丝素(0);D:2%;E:10%;F:12%;G:16%;H:麦饭石图4 不同麦饭石质量分数的丝素-麦饭石共混材料的XRD图Fig.4 XRD spectrograms of silk fibroin - medical stone porous materials under different mass fraction

图4H是麦饭石的X射线衍射曲线,在27.39、36.10°和41.30°为中心处出现了很强的衍射峰,同样,丝素-麦饭石多孔材料在27.39、36.10°和41.30°也出现了衍射峰,并且随着麦饭石质量分数的增加,结晶峰强度逐渐增强。

2.4 形貌分析

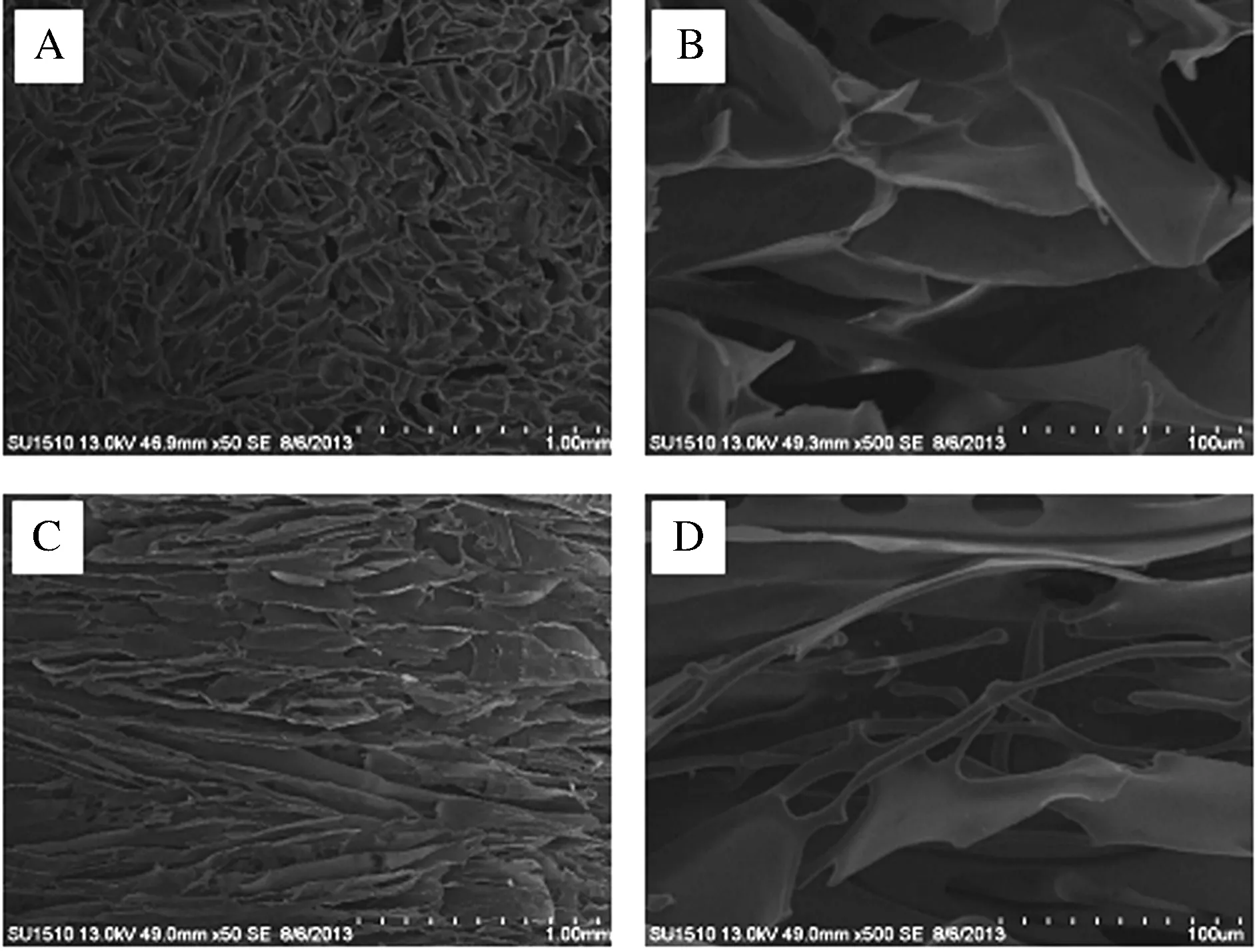

图5是麦饭石质量分数为10%的丝素-麦饭石多孔材料的横截面(中间层面)和纵截面的形态结构。从图5可以看出,丝素-麦饭石共混材料呈现均匀分布的多孔结构。从放大500倍的照片来看,孔隙中或孔壁上均没有明显的麦饭石颗粒的析出,说明粒径小于20 nm的麦饭石悬液与丝素蛋白溶液混合时,没有出现团聚现象,麦饭石粒子能够均匀地分散于丝素蛋白中,并且结合紧密。

A:横截面(50倍);B:横截面(500倍);C:纵截面(50倍);D:纵截面(500倍)图5 丝素-麦饭石共混膜的SEM照片Fig.5 SEM images of silk fibroin - medical stone blended membrane

3 结 论

探索了不同质量分数、不同粒径的麦饭石溶液的制备条件,含6%~10%麦饭石的水悬液中,麦饭石粒子易分散,搅拌可获得稳定的粒径小于20 nm的粒子;选用预先制备的8%搅拌10 min的麦饭石纳米悬液,制备了加载粒径小于20 nm麦饭石的丝素-麦饭石多孔材料。

纳米麦饭石对丝素蛋白的二级结构没有明显的影响,但能够诱导丝素蛋白Silk I结晶结构的形成。纳米麦饭石粒子能较好地分散并与丝素蛋白共混,结合紧密。浸泡3 d后的丝素-麦饭石多孔材料的FTIR和XRD曲线出现了明显的麦饭石特征峰。

[1]齐鲁,段谨源,张兴祥,等.远红外丙纶材料的研究[J].材料导报,1997,11(6):46-48.

QI Lu, DUAN Jinyuan, ZHANG Xingxiang, et al.Study on far infrared polypropylene fiber material[J].Materials Review,1997,11(6):46-48.

[2]朱平,隋淑英,李静,等.纳米远红外涤纶纤维的性能研究[J].纳米科技,2007(4):17-21. ZHU Ping, SUI Shuying, LI Jing, et al.Study on performances of nano-far-infrared PET fibers[J].Nanoscience Nanotechnology,2007(4):17-21.

[3]辛长征,王利娜.在线热熔法涤纶保暖非织造絮片的研制[J].产业用纺织品,2010,234(3):7-10. XIN Changzheng, WANG Li’na.Development on line of hot melting PET nonwoven wadding with warmth retention property[J].Technical Textile,2010,234(3):7-10.

[4]赵博,陈丽芬,曹秀明.麦饭石纤维性能的特点与开发应用[J].上海毛麻技术,2011(4):8-11. ZHAO Bo, CHEN Lifen, CAO Xiuming.Performance and development application of maifan stone fiber[J].Shanghai Wool & Jute Journal,2011(4):8-11.

[5]曹徐苇,范雪荣,王强.远红外棉织物温升性能测试[J].印染,2007(23):41-43. CAO Xuwei, FAN Xuerong, WANG Qiang.Testing of temperature rising property of far infrared cotton fabric[J].Dyeing & Finishing,2007(23):41-43.

[6]梁翠,郑敏.远红外纳米纺织品的性能测试[J].纺织学报,2013,34(9):49-52. LIANG Cui, ZHENG Min.Study on performance of far-infrared nanometer textile[J].Journal of Textile Research,2013,34(9):49-52.

[7]何登良,董发勤,刘家琴,等.麦饭石热处理及在远红外基元材料中的应用[J].功能材料,2007,38(9):1543-1545. HE Dengliang, DONG Faqin, LIU Jiaqin, et al.Medical stone heat-treat and application in far infrared element material[J].Functional Materials,2007,38(9):1543-1545.

[8]梁浩祥,王鸿竹,姚静,等.麦饭石功能纤维织物性能测试分析[J].棉纺织技术,2006,34(9):520-522. LIANG Haoxiang, WANG Hongzhu, YAO Jing, et al.Test and analyses of performance of maifan stone functional fiber fabric[J].Cotton Textile Technology,2006,34(9):520-522.

[9]WANG J N, YI H G, WEI Y Q. Preliminary biocompatibility evaluation of regenerated Antheraea yamamai silk fibroin in vito[J]. Journal of Wuhan University of Technology: Materials Scinece,2011,26(6):1044-1048.

Study on Preparation of Silk Fibroin-Nano Medical Stone Porous Materials and Its Structure

ZHANG Guiyuana,b, YI Honggena, WANG Jiannana,b

(a.National Engineering Laboratory for Modern Silk; b.College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University,Suzhou 215123, China)

This paper explored preparation conditions of medical stone solution with different particle size ranges, selected nano medical stone with particle size less than 20 nm to prepare silk fibroin-nano medical stone blended porous material, and tested material structure. FT-IR and XRD results show that, nano medical stone has no significance effect on secondary structure of silk fibroin, but can induce formation of silk I crystal structure of silk fibroin; blended material soaked by deionized water shows significant characteristic peak of medical stone. SEM result indicates that nanoparticles of medical stone disperse well and blend with silk fibroin, without obvious precipitation of large particles in the wall of holes or in the holes.

silk fibroin; nano medical stone; blended materials; secondary structure; crystal structure; morphological structure

2014-09-12;

2014-11-21

国家自然科学基金项目(51473108);苏州市科技发展计划项目(ZXS2012002,SS201415)

张桂媛(1988-),女,硕士研究生,研究方向为功能蚕丝材料。通信作者:王建南,教授,wangjn@suda.edu.cn。

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.03.001

TS143.2

A

1001-7003(2015)03-0001-05 引用页码: 031101