农地自由流转下家庭农场土地适度规模化研究

摘 要: 家庭农场既保留了农户经营的优势,又克服小农户经营的弊端,是未来中国农业微观经营组织的重要形式。家庭农场获得集中成片且期限稳定的土地是其发展的重要前提,农地流转是家庭农场土地集中的重要途径。由于农地流转存在着时空分散性、期限议定所导致的不确定性、价格过高过低的不可控性以及农民中途违约的可能性等问题,农地自由流转与家庭农场土地适度规模集中相衔接存在着诸多障碍。通过构建农民土地权利处置体系,在遵循农民自愿选择的基础上,将集体经济组织的土地划分为土地保留分户经营区、土地流转集中经营区和土地退出集中经营区三大区域,为家庭农场获得成片稳定的土地资源提供了一种可供参考的思路,并详细分析了方案实施的时间节点和资金运行流程;最后,从制度政策完善、利益联结机制和农地权利处置方式动态调整机制三个方面提出了相应的对策和建议。

关键词:农地自由流转;家庭农场;土地适度规模集中;农地权利处置体系

中图分类号:F302.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0153-08

引 言

家庭联产承包责任制是我国建国之后最有效率的制度安排之一,其促进经济发展的绩效在20世纪80年代初就表现出来[1]。据测算,1978-1984年中国农业产出增长了42.23%,其中家庭承包责任制改革的贡献约占46.89%[2]。然而,随着经济社会的快速发展,家庭联产承包责任制这一经营模式已逐步暴露出与社会化、专业化、现代化大生产不相容的局限性[3]。在家庭联产承包责任制下,中国农村土地所有权在结构上表现出一种高度的平均主义的特征,土地基本上按人头平均分配[4],土地被分割细化,分散经营的边际效益已接近于分散经营的边际成本[5],致使我国传统农业陷入“内卷化”困境[6]和温饱陷阱[7],同时,在比较利益的驱使下,大量农民兼业性的城镇化转移所导致的农地闲置抛荒或者低效利用,直接威胁着我国的粮食安全和重要农产品的有效供给。

家庭农场是农业现代化实现的一个重要途径,它保留了家庭承包经营的合理内核,继承了家庭承包经营产权激励的优点[8],是对家庭联产承包责任制在新时期的“完善”和“创新”[9]。截止2012年底,全国经营面积在100亩以上的专业大户、家庭农场超过270多万户,农业部确定的33个农村土地流转规范化管理和服务试点地区已有家庭农场6 670个[10]。2013年中央一号文件首次提到家庭农场的概念,表明现阶段我国发展家庭农场的时机已经成熟、条件初步具备[11]。然而,发展家庭农场既要解决“地从哪里来”的问题[12],又要妥善解决土地集中问题[13]。众多学者认为实现家庭农场成片土地的规模化集中应通过土地流转。陈明鹤[14]指出,从家庭农场发展的土地因素角度出发,土地流转是家庭农场发展的重要决定因素;郭正模[15]指出,通过农业土地的合理、有序流转和适度集中经营,是家庭农场发展、壮大的基本途径;高帆和张文景[9]甚至认为,家庭农场的规模化经营只能通过土地承包经营权的流转来实现。

目前将农民土地流转与家庭农场土地适度规模集中相衔接仅仅停留学者零星的理论描述上,两者相衔接的障碍分析以及实现路径方面深入系统的研究甚少,亟待从理论上加以回应和解决。

一、农地自由流转与家庭农场土地适度规模化相衔接的障碍

(一)农地自由流转的时空分散性与家庭农场土地适度规模集中之间的矛盾

城镇化战略背景下农民城镇化转移为通过农地流转发展家庭农场土地规模化经营提供了契机,但是集体经济组织根据“远近肥瘦搭配”的原则进行土地发包的社会现实,致使农民家庭拥有的承包地是零碎散乱的,呈现超小规模的分散经营状态,这直接导致单个农户流转出的承包地在空间上是分散的,即使是众多农户同时参与土地流转,所转出土地在物理空间位置上的集中存在着偶然性和不确定性,容易出现农地流转数量上的规模化与空间上的碎片化并存的局面。同时,通过农地流转聚集的成片土地中间的少量“钉子户”也足以给家庭农场的后期经营管理带来巨大的障碍。另外,受宏观的区域社会经济、中观的家庭状况与微观的个体特征的综合性差异化影响,在完全自由的农地流转市场上,农民做出流转土地的决策在时间不是完全一致的,而是间断不连续的。农地流转在时间上和空间上的分散性不仅影响市场上的土地供给,而且使家庭农场经营者通过此途径获得众多农户的小规模分散农地资源进行地权整合实现适度规模集中经营的难度大大提高。同时,家庭农场表面上的成片规模化土地实际上是众多农户分散零碎承包地的权利拼接而成,由于很多地区农户之间的田埂是户间承包地的分界标志,即使家庭农场获得连片土地的经营权,往往也不能对原有田埂进行平整,为其机械化作业带来很大的障碍[16]。

(二)农地自由流转期限的议定性与家庭农场土地投资回收期的长期性之间的矛盾

发展家庭农场最大的困难在于如何长期获得成片土地[17],这实际包含两个层次的含义:第一,土地面积的成片规模性;第二,土地期限的长期稳定性。由于我国禁止土地所有权买卖,家庭农场经营者通过农地流转仅能获得附期限的债权性土地权利。一些农户对承包经营土地长期收益缺乏预测,惜地意识强,流出承包土地存有疑虑,不愿意长期流出土地[18],同时,家庭农场通过土地流转获得的土地期限难以统一,农民在土地流转过程中不愿意签长期合同,甚至不到合同期就要回土地[10],一旦农民把承包地收回去,家庭农场就得解体[19]。姚洋[20]、金松青等[21]通过实证分析发现地权稳定、土地流转与农业的长期投资呈正相关关系,因为,家庭农场经营者在集中土地、进行农地基础设施建设以及土地养护等方面的投资越高,所需的投资回收期就越长,这就与农民土地流转的短期性形成了一对现实的矛盾。因此,土地流转合同的短期性、农民违约的可能性以及土地征收等导致的土地缺乏稳定性影响了家庭农场主长效投资[22]、先进农业科技的应用,甚至出现部分家庭农场经营者破坏地力进行掠夺性生产的行为[23]。集体经济组织土地所有权没有参与交易,交易的仅仅是农民土地承包经营权,那么投资者享有的土地使用权期限应该是长久不变,但是这个期限的设定既缺乏法律政策依据,又缺乏可参照的科学标准。

(三)农户农地自由流转收益的最大化与家庭农场经营者土地集中成本可承受性之间的矛盾

推进家庭农场土地适度规模经营,土地经营权流转是主要的瓶颈和制约,其中地租是核心问题[23]。土地流转费用的高低直接关系到农户(农地流出方)和家庭农场经营者(农地流入方)的收益和成本。如果政府因特定经济利益关系,强行推动土地使用权向家庭农场经营者流转,将导致流转的土地价格严重背离土地市场化流转的均衡价格,严重损害农户利益[24];如果土地流转价格完全由市场决定,土地流转的有偿性将使土地利用的级差地租甚至绝对地租的特征凸显,增加了土地集中的成本[15]。因为从“经济人”假设来分析,农民是否愿意进行土地流转,取决于其收益、成本与风险的评估,他们往往追求经济效益的最大化;在农场区位和面积选择确定后,家庭农场经营者所需谈判的农民群体基本确定,在土地调整与土地互换均行不通的情况下,农民在农地流转中处于相对优势地位,他们可以通过缩短租期或者做整片农场中的个别“钉子户”等途径来实现自身利益最大化,这种个别行为在农民从众心理和攀比心理的作用下,家庭农场的土地集中成本将大幅攀升,甚至影响到家庭农场的进入与退出决策。

二、家庭农场土地适度规模集中思路:突破农地自由流转的局限性

(一)构建农民土地权利处置体系

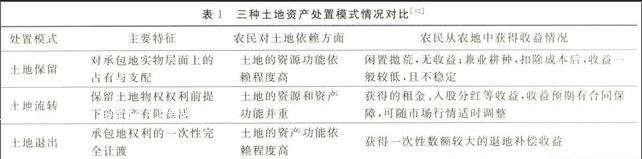

随着现代化的推进,农民将土地流转出去或失去对土地的支配将是不可避免的趋势[25]。农地流转是法律赋予农民处置承包经营权的一项法定权利,也是家庭农场集中土地重要手段之一。然而,农民土地依赖程度的多层分化致使单一的农地流转策略难以满足全体农民的需求,需要遵循农民潜在的心理需求构建相应的土地权利处置体系。从家庭联产承包责任制向家庭农场制过渡需要彻底改造落后的城乡分割二元户籍管理和社会管理体制,加速农村居民向城镇集中[26],对农户进城落户后农村土地处置,理论界大体存在两种思路:一是地方政府允许农户带着土地进城落户;二是地方政府建立完善的农村土地退出机制,引导有落户条件的农户自愿、有偿退出土地。从经济学角度讲,显然后者更具有效率[27]。城市化、工业化形成的农地占用以及农业现代化所需的农地规模化经营,都使得进城务工农民退地成为最理想的方式和关键问题[28]。郑风田[29]、王光全[30]均认为应通过土地流转交易机制与农民工市民化土地退出机制相结合来实现家庭农场土地适度规模经营。然而,户籍改革不应该与承包地退出挂钩,这是农地流转的底线[31],应允许农民带着土地权利进城落户。综上所述,考虑农民的家庭经济状况、文化程度、土地依赖程度、城镇化决心等方面的普遍差异,根据农民处置土地权利的程度不同,本文设计出三种农民土地资产处置模式,分别是土地保留、土地流转和土地退出(见表1)。

(二)家庭农场土地适度规模集中的思路

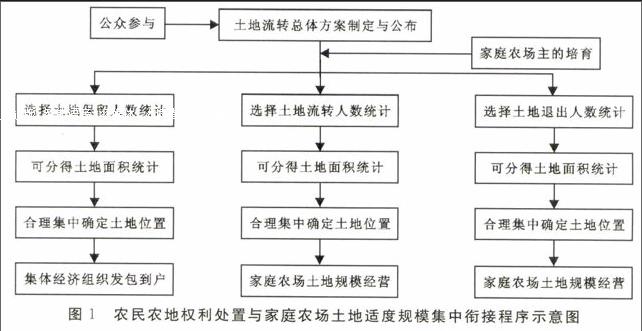

在政府部门、村干部、村民、家庭农场经营者等主体共同参与下,制定并完善集体经济组织土地流转总体方案,重点明确出租、入股、转让等各种土地流转方式下的农民收益标准及支付方式,土地退出方式下农民收益标准以及支付方式,同时,为了避免农地自由流转状态下期限短、农民中途违约等问题,在科学核算出家庭农场投资回收期的前提下,明确规定农地流转的最低年限,并在土地流转合同中加以明确限定,以保证家庭农场经营者获得稳定的土地权利。为激发农民签订长期土地流转合同的信心,应建立土地流转收益动态调整机制,使农民从家庭农场土地规模化经营中分享的增值收益最大化。在信息透明公开以及充分尊重农民土地权利处置意愿的原则下,由拥有承包资格的农民在土地保留、土地流转和土地退出三种方式中做出自由选择,然后,统计出土地保留、土地流转和土地退出三种方式的选择人数,在集体经济组织各类土地面积一定的情况下,测算出三种土地处置方式选择人数应分得的承包地面积,在兼顾农地质量均衡以及方便群众生产生活的前提下,将集体经济组织的土地划分为三个区域:土地保留分户经营区(区域Ⅰ)、土地流转集中经营区(区域Ⅱ)和土地退出集中经营区(区域Ⅲ),其中,在区域Ⅰ仍采取传统的发包到户的小规模分散农地经营模式,区域Ⅱ和区域Ⅲ采取家庭农场适度规模集中经营模式。

在区域Ⅱ和区域Ⅲ土地集中落实后,采用招投标的方式在先期培育的家庭农场经营者中间选拔合适的投资者,在同等条件下,本集体经济组织成员应具有优先权。由于区域Ⅲ是在农民完全让渡土地权利的基础上集中起来的,仅涉及集体经济组织和家庭农场经营者两个利益相关者。在区域Ⅱ范围内农民与土地之间应是确权确份额的关系,即农民的土地权利不具体指向清晰位置的地块,仅享有相应的土地份额。如果区域Ⅱ和区域Ⅲ所包括的土地面积较小致使发展家庭农场受到局限的,可以将两者进行适当合并。对于单个集体经济组织所辖土地面积过少的,要打破土地社区界限和行政壁垒,允许跨地区买卖和承包土地,鼓励跨地区连片经营土地[33]。

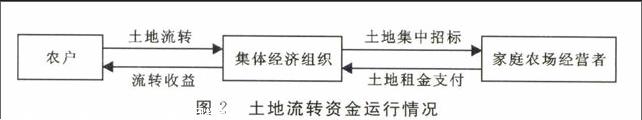

(三)家庭农场土地适度规模集中的资金运行

1.土地流转集中区的资金运行。在土地流转集中经营区(区域Ⅱ)建立的家庭农场,无论盈亏都应将土地租金视为固定的成本支出,按合同约定的时间将土地租金支付给集体经济组织,并沿着预定的轨道足额发放到农民手中,根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三十六条规定,流转的收益归承包方所有,任何组织和个人不得擅自截留、扣缴。因此,集体经济组织在这个资金运行过程中仅发挥管理服务的功能,同时,这个资金运行过程从理论上收支平衡是很容易实现的。

2.土地退出集中区的资金运行。在土地退出集中经营区(区域Ⅲ)建立的家庭农场,与在土地流转集中经营区(区域Ⅱ)建立的家庭农场最大的区别在于土地权利关系所涉及的权利主体仅有家庭农场经营者和集体经济组织。因为退地农民在拿到的退地补偿费后,相当于其与集体经济组织的承包关系已彻底消失。然而,大量农民土地退出所需支付的补偿费用数额是庞大的,在现阶段,由农地承包权退出地的地方财政和中央财政分担补偿费用应该是较为合适的选择[34],或者通过引进城市工商企业资本、银行抵押贷款等方式来化解土地退出这笔成本开支,然而,这些手段都将面临着如何界定投资补偿主体对农民退出土地所享有权利性质这一难题;农民退出土地,在理论层面上应界定的对象为该农户所在的农民集体经济组织,这样可以使设定在集体土地所有权之上的定限物权解除,使土地权利恢复到圆满状态。然而现实情况是:一是农村集体经济组织有名无实;二是农村集体经济组织根本无力支付相关补偿费用[35]。因此,应该创新制度设计为集体经济组织解决资金困局。党的十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》以及2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》均指出,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。笔者认为在土地利用总体规划制定过程中,应该给符合一定人口规模或者经济规模的集体经济组织分配相应数量的经营性建设用地指标,这部分经营性建设用地可以由集体经济组织自主决定入市交易,或者招商引资用于商业开发,或者用于银行抵押贷款;经营性建设用地的入市交易收入、开发经营收益或者抵押贷款收入可以直接用于农民土地退出费用的支付,这就相当于为集体经济组织构建了一个“自有资金池”,大大提高了集体经济组织自身的“造血”功能。家庭农场每年定期支付的土地租金,归集体经济组织所有,可以用于弥补经营性建设用地筹资的不足部分,也可以作为集体经济组织的资金积累。

政府部门通过土地利用总体规划的方式给予集体经济组织一定数额的经营性建设用地指标,并将其与家庭农场土地适度规模集中相结合,有利于激活集体经济组织的土地资产,有利于资源的合理配置、要素的优化组合和资产的保值增值[36],不仅为传统农业向现代农业、传统农民向职业农民的转变提供了契机,而且有助于发展农村经济、促进农民增收,缩小城乡差距,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

(四)家庭农场土地适度规模集中思路具体实施的时间节点选择

土地承包经营权是有期限的,农民对土地的依赖是长期的,为协调承包期限的有限性与农民土地依赖的长期性之间的矛盾,在一轮承包期届满后,集体经济组织再组织土地发包时,未丧失成员资格的农民享有继续承包集体土地的资格,且该项权利得到了法律的认可。《中华人民共和国物权法》第126条第2款规定:“前款规定的承包期届满,由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包”。假设集体经济组织从第A年开始第一轮土地发包,此时农户根据户内享有成员资格的人数分配到相应数量和质量的土地,设定一轮承包期为T年,那么在(A+T)年末第一轮土地承包结束,意味着第二轮土地发包的开始,届时农户再依据相应的发包规则根据户内享有成员资格的人数分得相应数量和质量的承包地,以此类推[37]。

以1984年中共中央《关于1984年农村工作的通知》为标志,全国农村第一轮土地发包工作开展,当时规定土地承包期一般应在15年以上。1993年11月,在第一轮土地承包期到期之前,中共中央、国务院发布《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》(中发[1993]11号),1997年6月,中共中央办公厅、国务院发布《关于进一步稳定和完善农村土地承包关系的通知》(中办发[1997]16号),两文件均明确指出,在原定的耕地承包期到期之后,土地承包期再延长30年不变。因此,按照第一轮承包期为15年推算,各地从1999年左右开始进行第二轮土地发包工作,第二轮承包期的截止时间大约应在2029年。

由于法律政策的内容过于宏观,现行农地使用制度存在着不确定性,其中本轮承包与下轮承包如何衔接存在模糊,届时集体经济组织的实际操作方式就至少存在两种可能性:第一,按各户享有承包资格的人数打乱重新进行土地发包;第二,维持上轮承包地位置、面积等不变,单纯地延长农户对土地的承包期限[38]。采取第一种打乱重新再分配的策略,就可根据享有承包资格农民的农地权利处置意愿分流,将集体经济组织的全部土地划分为三大区域,形成家庭农场土地适度规模集中经营与农户小规模分散经营相并存的土地利用格局。

三、对策与建议

(一)完善土地法律政策为家庭农场土地适度规模经营的实现提供法律制度保障

基于农民农地权利在土地保留、土地流转和土地退出三种策略之间的自由处置,对集体经济组织土地进行区域重划,为家庭农场的发展提供重要前提即适度规模集中且期限稳定的土地,这一模式虽然可以突破农地自由流转与家庭农场土地适度规模集中相衔接的障碍,但是一些操作方法在法律政策方面尚缺乏依据,因此,需要通过完善相关土地法律政策来解决。主要包括以下几方面:第一,农地使用制度不确定性的消除。法律政策应明确本轮承包与下轮承包如何衔接的策略,允许集体经济组织可因地制宜地采取直接延长承包期,或者采取打乱重新再分配。在符合土地利用总体规划的前提下,将土地利用的决定权交由集体经济组织的全体农民自主决定,在《集体经济组织土地流转总体方案》获得一致同意后,即可进行集体土地的三大区域划分。第二,赋予土地退出合法地位。应对基层地方政府的土地退出实践及政策在修改完善的基础上,在法律上予以确认,明确土地退出与土地流转一样具有合法地位,清晰规定农民土地退出的法律效果与补偿标准。第三,集体经济组织经营性建设用地指标的落实。现行各级土地利用总体规划编制过程中尚无集体经济组织经营性建设用地这一项指标,鉴于第二轮土地利用总体规划修编业已基本完成,因此,建议在全国范围内制定《集体经营性建设用地专项规划》,遵循“自上而下,上下结合”的原则,完成指标的下达与分解,并将指标在空间上予以定位,使具备一定人口规模和经济规模的集体经济组织获得相应的经营性建设用地指标份额。第四,农村土地管理体制机制的创新。公众参与下集体经济组织《土地流转总体方案》的制定与完善,农民土地权利处置的服务与引导、农民土地权利处置与家庭农场土地适度规模集中经营过程中的收支平衡、集体经营性建设用地指标利用与管理、在国家年度建设用地指标中单列一定比例专门用于家庭农场建设配套辅助设施的方案制定、集体经济组织内部农户分散小规模经营和家庭农场土地适度规模经营相并存的科学管理等等,这些新的情况均需要对现行农村土地管理制度的要素构成及内部运行机理进行优化,以更好地服务于农村土地资源要素的合理优化配置,带动整个农村社会经济的发展。

(二)建立家庭农场土地适度规模集中过程中各主体间紧密的利益联结机制

家庭农场通过农民农地权利自由处置实现土地适度规模集中,涉及的利益群体众多,如果不能很好地处理各主体之间的利益关系,使各主体之间形成紧密的利益联结体,将势必因利益冲突影响到家庭农场地权的稳定性。主要应处理好以下三个方面的关系:第一,合理界定农地权利处置各主体之间的收益分配关系。(1)由于土地退出属于农地权利的一次性完全让渡,集体经济组织作为土地所有者,应参与退地补偿收益的分配,实际上是降低了集体经济组织的部分经济负担;(2)家庭农场的土地被政府征收,征地补偿款在集体经济组织、家庭农场经营者、农民和投资者等利益主体间如何分配的问题应予以明确。第二,科学界定农民各种土地权利处置方式所获收益的比例关系。(1)假设农地土地出租、土地入股和土地转让的收入分别为N1、N2和N3,应合理界定N1/N2、N1/N3和N2/N3三者之间的比例关系,以防止收益不均衡所导致的部分土地流转方式失效,或者农民在各种土地流转方式间的频繁更换调整;(2)应合理确定农民土地退出所获补偿收益额M和N1、N2、N3三种流转收益之间的比例关系,根据马克思所指出的:“土地的购买价格,是按年收益若干倍来计算的”[39],那么M与N1、N2、N3的比值应该控制在一定的合理年限范围内。第三,保证农民合理分享家庭农场土地规模经营的增值收益,同时,确保家庭农场承担的土地成本在可承受的范围之内。这就需要注意三个方面:(1)建立农民农地权利处置方式以及收益的动态调整机制,使农民能够通过适时地变换农地权利处置方式获得更高的收益;(2)研究集体经济组织参与家庭农场经济收益分配的依据,合理确定集体经济组织分享家庭农场经营收益的比例标准;(3)科学测算家庭农场年纯收益与土地成本之间的比例关系的科学范围。

(三)家庭农场土地适度规模集中与农民农地权利处置方式弹性机制相结合

在一个集体经济组织范围内,通过农民自由选择土地保留、土地流转和土地退出三种农地权利处置方式,进而划分土地保留分户经营区、土地流转集中经营区和土地退出集中经营区三大集中区域,获得家庭农场所需的成规模集中稳定的土地。但是农民是有限理性的,在家庭农场正式运营管理期间,不可避免会出现部分农民想要更换农地权利处置方式的现象,因此,应建立农民农地权利处置方式弹性调整机制,并将其写入合同之中加以规范,以应对这种情况的发生。首先,应允许农民在出租、入股和转让等流转方式进行更换,这属于农地权利同一处置方式内的弹性调整。其次,应允许农民在土地保留、土地流转和土地退出之间进行更换,这属于农地权利三种不同的处置方式之间进行弹性调整,主要包括:

1.“土地保留→土地流转”之间的弹性调整。这应具体分两种情况:(1)如果该农户所承包的土地与区域Ⅱ或区域Ⅲ的地块相连,则直接纳入家庭农场所属土地的范围;(2)如果该农户所承包的土地与区域Ⅱ或区域Ⅲ的地块均不相毗邻,则该农户只能通过和区域Ⅱ或区域Ⅲ土地毗邻的农户进行互换,或者与在区域Ⅱ内想进行“土地流转→土地保留”弹性调整的农户相衔接。然后,农户与家庭农场经营者签订土地流转合同,享受相应流转收益。

2.“土地保留→土地退出”之间的动态调整。这应具体分两种情况:(1)如果该农户所承包的土地与区域Ⅱ或区域Ⅲ的地块相连,则直接纳入家庭农场所属土地的范围;(2)如果该农户所承包的土地与区域Ⅱ或区域Ⅲ的地块均不毗邻,则该农户只能通过和区域Ⅱ或区域Ⅲ土地毗邻的农户进行互换,或者与在区域Ⅲ内想进行“土地退出→土地保留”弹性调整的农户相衔接。然后,农户与集体经济组织签订土地退出协议,并享受一次性退地补偿。

3.“土地流转→土地保留”之间的动态调整。在土地流转合同协议规定的流转期限内,农民单方面违约要回承包地的,不仅要承担相应的违约金支出,而且农民无权指定一定数量一定空间范围内的土地进行索回,只能在公平合理以及不影响家庭农场后期经营的前提下给予划出相应的土地份额,同时,如果区域Ⅰ内有农民想通过土地流转处置承包地的,违约农民的土地也可以在区域Ⅰ范围内给予落实。

4.“土地流转→土地退出”之间的动态调整。集体经济组织按照该农民享有的土地份额根据当时的退地价格一次性支付相应的补偿款,农民与家庭农场经营者、集体经济组织之间的土地关系彻底解除,家庭农场经营者支付的该份额土地租金归集体经济组织所有。

5.“土地退出→土地流转”之间的动态调整。农民按照届时的退地价格支付相应份额农地的退地金额给集体经济组织,农民与集体经济组织原先签订的土地退出合同予以废止,同时,该农户与家庭农场经营者签订土地流转合同,并享受相应的流转收益。“土地退出→土地保留”之间的动态调整仅可与“土地保留→土地退出”相衔接。

参考文献:

[1] 杨德才.我国农地制度变迁的历史考察及绩效分析[J].南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学,2002,39(4):61-67.

[2] 林毅夫.制度、技术与中国农业发展[M].上海:上海人民出版社,1994:95.

[3] 陈祖海,杨婷.我国家庭农场经营模式与路径探讨[J]. 湖北农业科学,2013,52(17):4 282-4 286.

[4] Brandt L, Huang J,Guo L, et al. Land Rights in Rural China: Facts, Fictions and Issues[J]. The China Journal.2002,(47):67-97.

[5] 谷志科.论农村家庭承包经营的稳定与农业规模化[J].河北学刊,2002,22(6):72-75.

[6] 黄宗智,彭玉生.三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景[J].中国社会科学,2007(4):74-88.

[7] 蔡昉.“工业反哺农业、城市支持农村”的经济学分析[J].中国农村经济,2006(1):11-17.

[8] 黎东升,曾令香,查金祥.农户家庭经营组织创新的基本模式——家庭农场发展研究[J].江西农业经济,2000(2):7-8.

[9] 高帆,张文景.中国语境中的“家庭农场”[J].探索与争鸣,2013(6):57-61.

[10] 楚国良.新形势下中国家庭农场发展的现状、问题及对策研究[J].粮食科技与经济,2013,38(3):22-26.

[11] 石言弟.家庭农场:农业现代化的现实选择[J].江苏农村经济,2013(7):16-18.

[12] 郑风田.中国式家庭农场,须精心谋划[J].农村工作通讯,2013(5):42.

[13] 范传棋,谭静,雷俊忠.培育发展家庭农场的若干思考[J].农村经济,2013(8):91-93.

[14] 陈明鹤.土地流转与家庭农场的关系探讨——以辽宁为例[J].党政干部学刊,2013(8):45-50.

[15] 郭正模.家庭农场经营模式的土地集中与流转机制构建[J].中共四川省委省级机关党校学报,2013(6):106-109.

[16] 张照新,张海阳.家庭农场发展对策[J].农村经营管理,2013(4):19-21.

[17] 张一帆.中国家庭农场:一条农村改革新途径[J].现代经济信息,2013(7):269.

[18] 张美春,程根祥.家庭农场发展面临的问题与对策建议[J].江苏农村经济,2013(7):24-25.

[19] 郭熙保.“三化”同步与家庭农场为主体的农业规模化经营[J].社会科学研究,2013(3):14-19.

[20] 姚洋.土地、制度和农业发展[M].北京:北京大学出版社,2004:74-84.

[21] 金松清,Klaus Deininger.中国农村土地租赁市场的发展及其在土地使用公平性和效率性上的含义[J].经济学,2004,3(4):1 003-1 027.

[22] 臧凯波.我国家庭农场发展存在的障碍及应对策略[J].农村经济与科技,2013,24(7):31-33.

[23] 王贻术,林子华.土地集体所有制下的家庭农场生产经营方式研究[J].福建论坛:人文社会科学版,2013(7):29-33.

[24] 徐会苹.加快粮食主产区家庭农场发展的政府行为取向[J].中州学刊,2013(6):41-45.

[25] 卢正涛.农村基层民主的成长逻辑与发展前景[J].吉首大学学报:社会科学版:2014,35(2):46-51.

[26] 胡书东.家庭农场:经济发展较成熟地区农业的出路[J].经济研究,1996(5):65-70.

[27] 王兆林,杨庆媛,范垚.农户土地退出风险认知及规避能力的影响因素分析[J].经济地理,2013,33(7):133-139.

[28] 白积洋.农民土地退出的意愿与影响因素分析——基于湛江市782个农户样本调查[J].农业部管理干部学院学报,2012(8):31-38.

[29] 郑风田.家庭农场发展需积极探索[N].中国妇女报,2013-03-03(3).

[30] 王光全.中国家庭农场模式初探[J].理论与当代,2013(4):39-42.

[31] 郑风田.谁适合发展家庭农场?[J].中国经济周刊,2013(7):18.

[32] 刘灵辉. 进城农民土地资产处置意愿影响因素研究[J].中南财经政法大学学报,2014(3):38-45.

[33] 冯涛.农地使用权交易制度及其创新发展[J].东南学术,2010(1):28-33.

[34] 楚德江.我国农地承包权退出机制的困境与政策选择[J].农村经济,2011,(2):38-42.

[35] 吴康明,陈霄.农民土地退出意愿与关键环节拿捏:重庆例证[J].改革,2011(10):62-66.

[36] 印华,邓伟,孟峰,等.我国农地产权制度改革和农业发展模式的思考[J].财经研究,2001,27(2):21-27.

[37] 刘灵辉,陈银蓉,成楠.土地征收对承包权的影响与补偿研究[J].资源科学,2011,33(2):315-321.

[38] 刘灵辉.农地使用制度不确定性与水库移民安置区利益冲突及整合研究[J].中国土地科学,2011,25(5):62-66.

[39] 马克思.资本论:第三卷[M].北京:人民出版社,1975:703.

Abstract:Family farms are not only to retain the advantages of traditional small farm agriculture, meeting the requirements of features of agricultural production, but also to overcome the disadvantages of the small farm agriculture, so they are an important form of micro agribusiness organizations in future in China. Scale is one of distinctive features of family farms, it is an important prerequisite for the development of family farms to get a moderate piece of land available for a stable period of time. Under the current legal and policy framework, land circulation is an important way for family farms to concentrate required land. However, because there are following problems for the land circulation, 1) Scattering in space and time, 2) Period is uncertain caused by free negotiation, 3) Uncontrollable price, 4) The possibility of farmers' default during the execution of the contract, there are many obstacles to connect land free circulation with family farms centralizing moderate scale of land. In this paper, through the construction of farmers' land rights disposal system, in the premise of following the principle of voluntary choice of farmers, the land belonging to collective economic organization is divided into three regions: family household operations area based on land reserved, centralized management area based on land circulation, and centralized management area based on land quittance, this provides a way for reference to get the land needed by family farms, at the same time, the paper analyses time node selection of program implementation and capital operation process in detail. Finally, it puts forward corresponding countermeasures and suggestions from the three aspects: 1) Perfecting the system of policy, 2) Construction of benefit coupling mechanism between various subjects, 3) Construction of dynamic adjustment mechanism for farmers' land rights disposal.

Key words:land free circulation; family farm; centralizing moderate scale of land; land rights disposal system