山西省明清时期雹灾时空分布特征分析*

瞿 颖,毕硕本,闫业超,张永华

(南京信息工程大学地理与遥感学院,江苏南京210044)

山西省明清时期雹灾时空分布特征分析*

瞿 颖,毕硕本,闫业超,张永华

(南京信息工程大学地理与遥感学院,江苏南京210044)

通过收集明清时期(1372-1911年)山西省历史文献资料,整理并分析该地区的雹灾频次、等级,探索了其时间分布特征与空间分布特征。明清时期山西省共发生雹灾707次,其中轻度雹灾246次,中度雹灾250次,重度雹灾211次。从时间分布来看,山西省雹灾有明显的阶段性特点,总体呈前期较少,而中后期相对较多且后期尤为突出的特点;其季节变化明显,雹灾集中分布于夏季,秋季次之,冬春季最少,且夏秋两季雹灾发生频次占89%。小波分析表明:明清时期山西省雹灾分布具有明显的周期性,主要表现为2年、6~7年、10年、22~24年以及70年的周期,其中第1主周期70年与降水量周期一致。采用交叉小波分析法对山西省年雹灾发生次数和降水量情况进行分析,发现两者在不同时间尺度上具有不同程度的相关关系。从空间分布来看,明清时期山西省的雹灾频次分布与强度分布在空间上有一定的一致性,高原及高山地区较低地更易发生雹灾。

明清;雹灾;时间特征;交叉小波分析;空间特征;山西

冰雹是从发展旺盛的积雨云中,以冰球或冰块的形态降落到地面的固态降水,人们通常称它为“雹子”,也有叫“冷子”、“冷蛋”的[1]。冰雹是一种由降雹引起的自然灾害,直径常为5~50 mm左右,也能大至几十厘米[2]。

近几十年来对于雹灾的研究,国外的学者取得了很大的进展。Changnon[3]等利用1896-1995年的资料进行分析,发现美国高原地区、落基山脉中部、美国东南部的雹日数呈现明显的增加趋势,而其他地区的雹日数则呈现出减少的趋势;Michalis[4]等对希腊北部1930-1990年冰雹发生频率、时空分布、强度等级等进行了研究分析,并讨论了冰雹下落过程中产生的动能对农作物所造成的伤害;Etkin[5]等对1977-1993年加拿大的冰雹发生情况进行了研究,发现加拿大大部分地区雹日没有明显的变化趋势。综合上述研究可见,不同地区的雹灾发生情况有不同的变化趋势。

国内对于雹灾的研究,也主要集中于近几十年的雹灾时空分布及雹灾日数变化,且都是基于气象观测站点而进行的分析[6-13],对于历史时期的雹灾研究较少,只有少量的基于历史文献记载进行的雹灾研究。王培华[14]对元代中国北方发生的雹灾进行了时空分布特征的统计分析,发现多雹区分布于30°~45°N,同时具有散点状、团块状、条带状、跳跃状四种地带分布特征;倪玉平[15]结合中国第一历史档案馆的相关档案、《清实录》以及各种地方志对中国清代的雹灾进行了初步统计分析,发现中国清代发生雹灾超过6 000次,发生时段包括了所有的年份及月份,发生地点覆盖了全国所有的省区;尹建中等[16]以地方志等史料为基础,对山东省的雹灾发生地域与季节进行了研究,并按灾情将雹灾分为轻雹灾、偏重雹灾以及重雹灾三个等级;祁子云[17]对鄂尔多斯高原明代以来的雹灾进行了研究,发现鄂尔多斯高原清代的雹灾有35~36年、15~20年、5~7年的变化周期,从清代早期至末期,东部和西部地区雹灾发生频次呈现出明显的上升趋势,且东部发生雹灾次数明显比西部高,两个地区都以中度雹灾为主,东部发生重度雹灾的次数比西部高。上述研究主要是对雹灾进行统计分析,缺乏对雹灾的定量研究,尤其是定量的空间分布分析与成因探讨。因此,本文以山西省为例,对明清时期山西省雹灾发生频次与等级进行深入细致地分析,以探求山西省雹灾的发生规律,为现代的雹灾研究提供基础和依据。

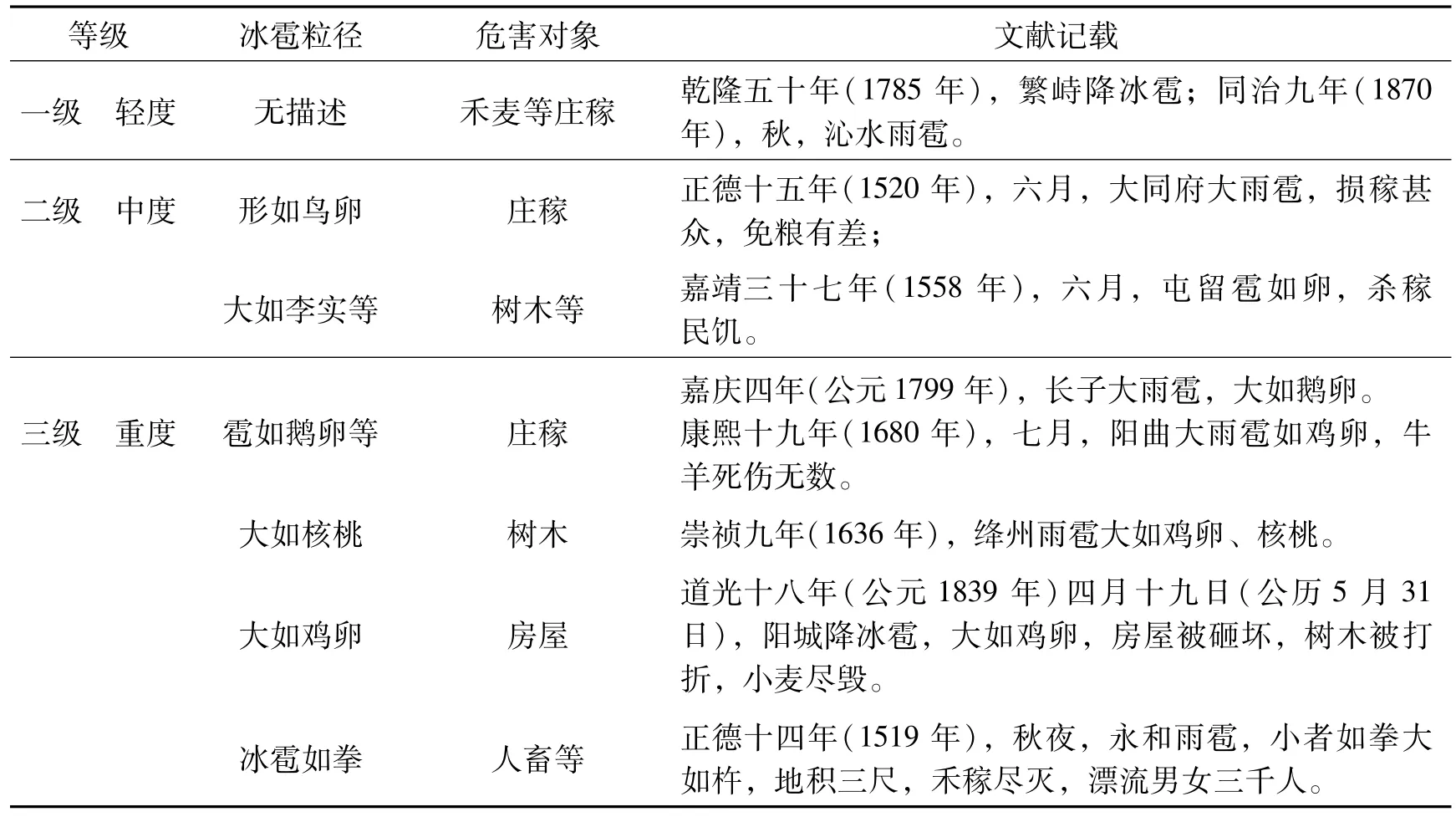

表1 明清时期雹灾等级分类

1 研究区介绍与雹灾实况

山西省位于黄河中游地区,地处黄土高原东部,东与太行山、河北为邻,西、南与陕西、河南相望,北以外长城为界与内蒙古相邻。山西是典型的黄土覆盖的山地高原,地形较为复杂,境内大部分地区的海拔在1 500 m以上,属于温带季风性气候,年平均温度在4℃~14℃之间,冬季干燥寒冷,夏季降水集中,春季气候多变,秋季短暂。

本文主要采用的资料为《中国三千年气象记录总集》[18]、《中国气象灾害大典·山西卷》[2],其中对于明清时期山西的雹灾有着大量生动的记载。如1488年榆次县出现“五月,雨雹如拳,杀人畜甚众”,而七月又出现“雨雹,伤禾稼,人相食”。1509年七月“榆次,太谷,寿阳,祁县雨雹伤稼,人相食”。1514年“太平大雨雹,吉州民饥。秋七月,吉州雹伤禾,八月复雹”。1515年绛县出现“六月二十一日大雨雹,其大如卵,或如杵,聚三尺余,伤人无数,北柳里尤甚”。1576年“六月己巳,长子雨雹,大者如拳,伤禾稼,人有击死者。是日,临晋雨虫如雪;辛未,长子复雨雹,大如弹丸,平地壅积”。1665年平顺县出现“六月,冰雹大如碗盏,伤禾破屋,多凶”。1669年汾西县“是年五月二十三日,冰雹异常,大者如拳,小者如卵,牛畜皆伤,麦无遗”。1699年襄垣县“未时,西川等各村冰雹,如刀形,田禾被伤,居民有打死者”。1716年襄陵县“雨雹,船窝镇莫回窑沟水涨发,冲毙人畜”。1801年长子县“大雨雹,水涨,被灾十八村,伤人数百口,牲畜死,房屋塌者无数”。1857年则发生了一场大范围的降雹,二十余县受灾,《山西通志·大事记》中载有“虞乡、榆社、静乐、平定、长治、潞城、黎城、壶关、永济、临晋、荣河、辽州、和顺、平遥、垣曲、太原、文水、凤台及清水河、萨拉齐遭蝗灾、雹灾”。1865年定襄县“六月六日冰雹大降,禾伤,风声如雷,拔树折碑,伤禽鸟甚众”。1877年孟县“七月,庆三都十三村雹深尺余,风吼若雷,屋瓦飞掷,大木撕拔,田禾损伤殆尽,遂至大梗”。1911年荣河县“四月十五日东南乡大雨雹,伤麦苗屋瓦”。

本文整理并统计了这些雹灾记录中对于山西省雹灾发生的频次、严重程度、时间的记录,来对明清时期(公元1372-1911年)山西省的雹灾进行分析。主要采用了历史文献法、数学统计方法以及Morlet小波分析、交叉小波分析、ArcGIS空间分析的方法来对明清时期山西省雹灾的时空分布特征进行研究。

2 雹灾等级划分

本文综合统计了明清时期山西的雹灾记录,共707条。其中包括冰雹的出现时间及地点、情景;雹灾的危害程度、范围;雹灾对于农业及人民生产生活所造成的损害、影响。根据历史资料对于所记录的雹灾大小、形状、造成的危害来对雹灾进行等级划分,将雹灾划分为三个等级[14],轻度、中度、重度。图1为1372-1911年山西各等级雹灾的分布情况,其中一级雹灾共246次,二级雹灾共250次,三级雹灾共211次。表1为各等级雹灾的分类依据。

图1 1372-1911年山西雹灾等级变化

3 明清时期山西省雹灾时空分布特征分析

明清时期山西省共有105个州县(不包括现在属于内蒙古的地区),其中有95个有雹灾记录。山西是我国冰雹灾害较为严重的省份之一,雹灾是山西省第二大气象灾害,仅次于干旱灾害,各地的冰雹都有成灾的可能[2],常常对农业及人民的生产生活造成影响。现代的研究结果表明:山西冰雹的发生具有明显的季节特点及地域分布的特点,降雹一般分布在4-11月,且五台山、恒山等地是冰雹多发地带。对于山西省历史时期的雹灾研究比较少,因此本文分析了明清小冰期期间山西省的雹灾发生频次及雹灾时空分布特点。

3.1 雹灾的时间分布特征

3.1.1 雹灾的频次变化

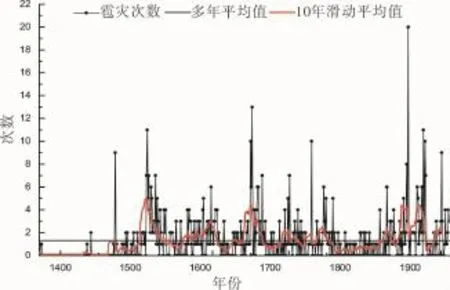

整理统计历史文献资料,山西省明清时期共发生雹灾707次,平均每年1.31次。对1372-1911年期间年雹灾次数进行分析,以研究其变化趋势。图2为山西雹灾年频次变化图,对其进行10年滑动平均,可以看出,1475年以前山西的雹灾发生次数比较少,1475年以后开始增加,1514年左右达到了一次极大值,共发生11次雹灾,随后次数呈现减少与增加的波动,在1857年达到了最高峰,共计发生20次雹灾。

图2 1372-1911年山西雹灾的年变化

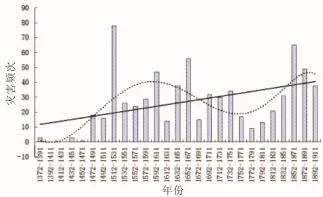

根据雹灾发生的年频次,以20年为单位,对山西省各个时段发生雹灾的频次进行统计,并对其进行2次多项式拟合及6次多项式拟合,结果如图3所示。从2次多项式的拟合结果可以看出,总体上明清时期山西省雹灾发生频次呈上升趋势。从6次多项式的拟合结果看来,可以依据雹灾发生的频次差异,将其分为4个阶段,第一阶段为1372-1491年,共计发生雹灾25次,平均每年发生0.21次;第二阶段为1492-1671年,共计发生雹灾328次,平均每年发生1.82次;第三阶段为1672-1851年,共计发生雹灾202次,平均每年发生1.12次;第四阶段为1852-1911年,共计发生雹灾152次,平均每年发生2.53次。由此可见,明清时期,山西省雹灾发生的年频次分布不均,第2、4阶段发生的频次较高,该时期是易发生雹灾时期;第1,3阶段发生的频次较低,为雹灾低发的时期。3.1.2 雹灾的发生的季节变化与等级变化

图3 1372-1911年山西雹灾的发生频次与2次多次多项式、6次多项式拟合曲线

为了研究山西省雹灾发生的季节差异,对明清时期山西省发生的所有雹灾依据其发生的季节进行划分(图4),有时间记录的共559次,其中,春季发生的次数为23次,占总发生频次的4%;夏季发生的次数为359次,占总发生频次的64%;秋季发生的次数为160次,占总发生频次的29%;冬季发生的次数17次,占总发生频次的3%。山西的雹灾通常发生在夏季和秋季,约93%的雹灾发生在这两个季节,春季与冬季发生雹灾的概率相对较小,只占7%。现代的研究结果表明,1957至1999年间,山西省夏季发生冰雹的时间约占66%,秋季约为16%,春季约为18%,冬季则无雹灾发生。对比可见,明清小冰期期间,山西夏季雹灾与现代发生的频次相近,春季则比现在低得多,秋季则比现在高得多。

不同严重程度的雹灾对于人民生产生活所造成的影响是不同的,根据历史记录中的冰雹大小、形状等特征及其造成的灾害程度将雹灾分为轻度、中度以及重度雹灾。根据历史文献记载对明清时期山西省发生的所有雹灾进行定级,经统计得出(图4):明清时期山西省共发生轻度雹灾246次,占总次数的35%;中度雹灾250次,占总次数的35%;重度雹灾211次30%。由此可见,各等级的雹灾发生概率相近。对春夏秋冬四季每个季节三种等级的雹灾发生的频次进行统计,其结果如图5所示,从该图中可以明显的看出,各季节发生三种等级的雹灾频次相近。

图4 1372-1911年山西雹灾的季节分布及等级分布

图5 1372-1911年山西各季节雹灾各等级频次

3.1.3 雹灾发生的周期规律

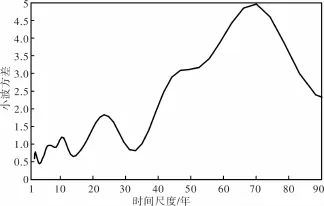

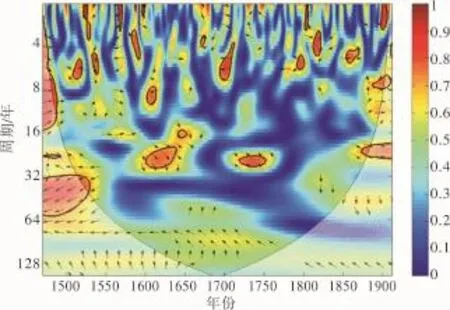

气候变化具有一定的时间尺度和周期性[20]。小波分析不仅可以揭示气候变化在不同时间尺度下的周期特征,还可以揭示各种周期信号随时间变化的强弱[21-23]。为了研究山西省雹灾发生频次的周期规律,本文采用Morlet小波对1372-1911年山西省雹灾发生次数进行处理,得到的结果如图6所示,图中的符号反映了振荡的位相,正负中心值反映的是不同尺度的振幅最大值。其中,正值对应的是雹灾发生次数较高的时期,负值对应的则是雹灾发生次数较少的时期。由图6可见,1372-1911年山西省雹灾发生次数具有5个较明显的变化周期,分别为2年、6~7年、10年、22~24年、70年。70年尺度的周期在1472-1712年之间,22~24年尺度的周期变化在1472-1652年和1832-1892年之间,10年尺度及10年尺度以下的周期变化相对具有全域性。

根据小波变换的原理,可以用小波方差图来确定信号中所存在的主要时间尺度,即序列存在的主周期。图7为1372-1911年山西省雹灾发生次数的小波方差图,从该图中可以看出,小波方差曲线由5个明显不同的峰值,对应的分别是2年、6年、10年、22年、70年的主周期。其中,70年时间尺度的方差值最高,说明70年左右的周期振荡信号最强,即为第1主周期,第2、3、4、5主周期分别为22年、10年、6年、2年。结合太阳活动周期的研究成果,可以发现在这些显著性的周期中,70年和降水量的周期有一定的一致性,22年和10年都和太阳黑子的活动周期相对一致,说明山西省的雹灾发生规律与一些常见的气候变化周期有着一致的反映。

图6 1372-1911年山西雹灾的Morlet小波图

图7 1372-1911年山西雹灾的小波方差

3.1.4 1470-1911年雹灾发生次数与旱涝等级交叉分析

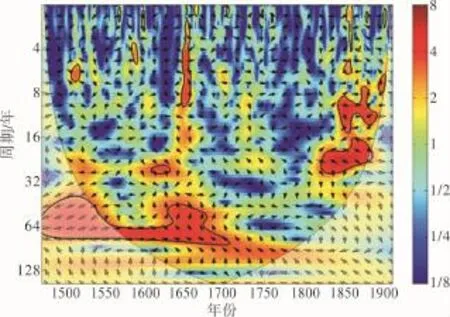

通过Morlet小波分析发现,1372-1911年山西省雹灾年发生次数的第1主周期为70年,与降水量的周期一致。雹灾是一种阵发性的天气灾害,它的出现常伴随着大风、强降水的天气,因而可以推测在某些时间尺度上雹灾的周期与降水量有一定的联系。为了探讨降水情况对于雹灾发生的影响及两者所具有的关系,本文采用交叉小波变换和小波相干谱来对两者进行分析,其中以《中国近五百年旱涝分布图集》中山西地区的旱涝等级的大小来表示该地区的降水量情况,由于该旱涝等级始于1470年,因此对1470-1911年间山西省的年雹灾发生次数和旱涝等级进行交叉小波分析,结果如下图所示,图8为两者的交叉小波功率谱图,图9为交叉小波相干谱图。从图8中可以看出,山西省的雹灾发生情况与降水量在不同时间尺度上有着相关关系,其中1470-1700年间两者在40~80年尺度上密切相关,且1470-1625年位相差箭头水平向左,说明在该时段40~80年尺度上降水量超前雹灾发生次数1/2个周期。1825-1875年雹灾发生次数在16~28年时间尺度上与降水量关系密切,且位相差箭头水平向右,说明在该尺度上降水量超前雹灾发生次数1个周期。交叉小波相干谱可以很好地弥补在能量低值区相关性不高的问题,从图9中可以看出,1470-1525年雹灾发生次数和降水量在32~64年尺度上也具有显著的相关关系。综合上述可以发现,降水量会在不同的时间尺度上对雹灾的发生产生影响。

图8 1470-1911年山西雹灾次数和旱涝等级的交叉小波功率谱

图9 1470-1911年山西雹灾次数和旱涝等级的交叉小波相干谱

3.2 雹灾的空间分布特征

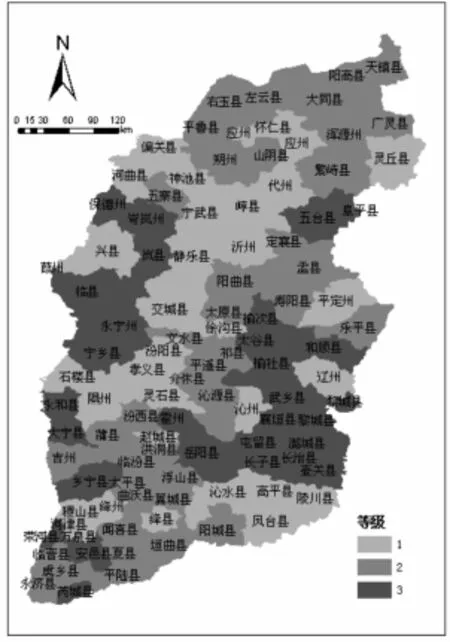

本文采用的是《中国历史地图集—清时期》山西省的行政区划图为底图,对各县发生的雹灾次数及等级进行统计分析并绘图,图10为1372-1911年山西省雹灾发生频次空间分布图,图11为1372-1911年山西省雹灾等级空间分布图。

图10 1372-1911年山西雹灾发生频次空间分布图

由图10可见,山西省各县的雹灾次数分布广泛,且具有明显的地域性特点。1372-1911年山西省的大同、平定、榆次、武乡、襄垣、屯留、长子、长治、壶关、高平地区有文献记载的雹灾次数达到15次及以上,远高于其他地区;而广灵、河曲、保德、临县、代州、崞县、定襄、静乐、阳曲、太原、寿阳、榆社、太谷等地的雹灾发生次数在6~14次之间,发生的频次也较高;而天镇、阳高、左云、右玉、怀仁、山阴、神池、兴县、岚县、乡宁、石楼等地的雹灾发生次数则在0~5次之间,相对而言是雹灾发生频次较低的地区。山西省地形条件较复杂,境内有吕梁山脉、云中山脉、恒山山脉、五台山脉、系舟山脉、太岳山脉、太行山脉等。高大的山脉地形对气流具有制约、抬升、热力及背风坡的作用,使雹云易常在某些山区发生,沿着一定的路径移动,从而对冰雹的降落产生影响[19],山区较盆地和平川更易发生雹灾,高原及高山地区较低地更易发生雹灾,其中太行山脉附近是雹灾多发区。

从图11中可以看出,1372-1911年山西省的黎城、潞城、襄垣一带以重度雹灾为主,交城、文水、汾阳一带以轻度雹灾为主,雹灾发生等级呈明显的片状分布,山地和高原地区的雹灾等级较平川和低地高,雹灾频次分布与强度分布在空间上有一定的一致性,地形对于雹灾的发生有明显影响。由此可见,明清时期山西省雹灾的发生频次受海拔和地形的影响作用较为显著。

图11 1372-1911年山西雹灾等级空间分布图

4 雹灾发生的成因及影响

冰雹是一种固态的降水形式,它的形成不仅需要具备形成一般降水的三个条件,即充沛的水汽、抬升力、不稳定的层结条件,还需要具备冰雹形成的特殊天气条件[2]。山西处于中纬度地区,有较频繁的极锋活动和急流活动,并且省内地形分布复杂,地势起伏较大,受此影响地面受热不均,容易形成强大的局地热力对流,容易形成冰雹[19]。6月份开始,副热带高压、极锋急流开始活跃,华北、东北常出现低涡,从而使得山西省夏季比较容易产生冰雹天气。其中,山西省境内的太行山东侧、五台山以及吕梁山北部的地区,由于处在低层的东南气流或是偏南气流的迎风坡地区,相较而言会利于冰雹天气的发生。

山西省是我国雹灾较为严重的省份之一,对人们的生产生活造成了严重的损害。历史文献中关于冰雹袭击农作物尤其是小麦等的记载较多,常造成禾伤、杀稼、民饥等,中度乃至重度的雹灾还会造成树木房屋被摧毁、家禽牲畜被打伤乃至打死,甚至有人被打伤致死的情况出现。明清时期的雹灾对于人们的生产生活产生了较大影响,农作物被毁,颗粒无收,生活难以维持,雹灾还常常危害人畜安全,因此研究雹灾的发生规律有着重要的意义,也可以为现代的雹灾研究提供依据,为全球气候变暖的背景下雹灾的发生可能性及规律变化提供基础。

5 结论

本文通过搜集整理1372-1911年山西省历史文献记载中的雹灾事件记载并对其进行处理分析,研究了山西省雹灾发生的时间以及空间规律特征,结论如下所示。

(1)明清时期山西省共发生雹灾707次,其中轻度、中度、重度各246次、250次、211次。以20年为单位对山西省雹灾发生频次进行统计,依据频次差异将1372-1911年山西省雹灾的发生分为4个阶段:第2、4阶段发生的频次较高,是易发生雹灾时期;第1、3阶段发生的频次较低,为雹灾低发的时期。

(2)通过对山西省雹灾发生的季节和等级进行分析可以发现,山西的雹灾通常发生在夏季和秋季,共占93%;春季与冬季发生雹灾的概率相对较小,共占7%。在等级分布上,轻度、中度、重度各占35%、35%、30%,说明山西省明清时期各等级的雹灾发生的频次差异较小。

(3)利用Morlet小波变化方法对山西省雹灾发生频次的周期性规律进行分析,发现1372-1911年山西省雹灾发生频次具有5个较明显的变化周期,分别为2年、6~7年、10年、22~24年、70年。通过小波方差图可以确定1372-1911年山西省雹灾发生频次具有2年、6年、10年、22年、70年的主周期,其中70年的第1主周期与降水量周期一致。交叉小波分析结果表明,降水量情况在不同时间尺度上与年雹灾发生次数有着不同的相关关系。

(4)对1372-1911年山西省各州县雹灾发生的频次和等级进行分析,发现山区较盆地和平川更易发生雹灾,高原及高山地区较低地更易发生雹灾,其中太行山脉附近是雹灾多发区。雹灾发生等级呈明显的片状分布,山地和高原地区的雹灾等级较平川和低地高,雹灾频次分布与强度分布在空间上有一定的一致性,地形对于雹灾的发生有明显影响。

[1] 李阳,白瑞芳,李强,等.山西冰雹的气候特征与灾害[J].山西气象,1998(1):21-24.

[2] 温克刚.中国气象灾害大典·山西卷[M].北京:气象出版社,2008.

[3] Changnon SA,Changnon D.Long-term fluctuations in hail incidences in the United States[J].J Climate,2000,13(3):658-664.

[4] Michalis S,Terence M,Jonathan D C.Hail frequency,distribution and intensity in Northern Greece[J].Atmospheric Research,2009,93(1/3):526-533.

[5] Etkin D,Brun SE.A note on Canada’s hail climatology:1977-1993[J].Int JClimatol,1999,19(12):1357-1373.

[6] 韩根夫.河北冰雹灾害的特征分析[J].灾害学,1999,14(2):43-46.

[7] 包云轩,覃文娜,高苹,等.江苏省近30年冰雹灾害的时空变化规律[J].自然灾害学报,2012,21(5):196-206.

[8] 李清森,金玉梅,苗志成,等.河北张家口地区雹灾区划研究[J].灾害学,2000,15(1):31-35.

[9] 姚胜芳,黄治逢,农孟松,等.广西冰雹的活动特点[J].热带地理,2008,28(2):119-123.

[10]蔡义勇,王宏,余永江.福建省冰雹时空分布与天气气候特征分析[J].自然灾害学报,2009,18(4):43-49.

[11]刘全根,汤懋苍.中国降雹的气候特征[J].地理学报,1966,32(1):48-65.

[12]闵晶晶,曹晓钟,段宇辉,等.近30年京津冀地区冰雹的气候特征和突变分析[J].气象,2012,38(2):189-196.

[13]孙旭映,庞朝云,李宝梓.甘肃冰雹灾害对农业的影响及其防御对策研究[J].干旱区资源与环境,2004,18(5):34-37.

[14]王培华.元代北方雹灾的时空特点及国家救灾减灾措施[J].中国历史地理论,1999(2):47-54.

[15]倪玉平.清代冰雹灾害的初步统计分析[J].江苏社会科学,2012(1):218-224.

[16]尹建中,刘呈庆.山东明清时期雹灾史料的初步分析[J].山东师大学报:自然科学版,1998,13(4):421-423.

[17]祁子云.鄂尔多斯高原明代以来水涝灾害、霜雪灾害及雹灾研究[D].西安:陕西师范大学,2013:1-71.

[18]张德二.中国三千年气象记录总集[M].南京,江苏:教育出版社,2004.

[19]李新生,张勇,张红雨,等.山西冰雹的时空分布特征[C]//北京:第28届中国气象学会年会论文集,厦门:中国气象学会,2011.

[20]孟万忠,赵景波,王尚义.山西清代霜雪灾害的特点与周期规律研究[J].自然灾害学报,2012,21(4):40-47.

[21]葛哲学,沙威.小波分析理论与MATLABR2007实现[M].北京:电子工业出版社,2007:42-43.

[22]LAN KM,WENGHengyi.Climate signal detection usingwavelet transform:how tomake a time series sing[J].Bulletin of the A-merican Meteorological Society.1995,76:2391-2402.

[23]Torrence C,Compo G P.A practical guide to wavelet analysis[J].Bulletin of the Meteorological Society.1997,79(1):61-78.

Analysis of Spatial and Temporal Distribution of Hail Disasters in Shanxi during M ing and Qing Dynasty

Qu Ying,Bi Shuoben,Yan Yechao and Zhang Yonghua

(School of Geography and Remote Sensing,Nanjing University of Information Science&Technology,Nanjing 210044,China)

We arrange and analyze the frequencies and grades of hail disasters to explore the spatial and temporal distribution of hail disasters in Shanxi from 1372 to 1911 through the collection of historic literacy of Shanxi. Therewere 707 hail disasters in this province from 1372 to 1911,among them,mid,moderate and serious ones are 246,250 and 211 respectively.From the temporal distribution,the hail disaster in Shanxi has obvious stage characteristics,with a general upward trend,less in the early stage,more in themiddle and later,especially severe in the late stage;its seasonal change is obvious,disasters aremore concentrated in summer,less in autumn,least in winter and spring,and the total occurrence frequency accounts for 89%in summer and autumn.Wavelet transform result shows:the distribution of hail disasters in Shanxi from 1372 to 1911 has significant periodicity,the disasters have three periods of 2a,6 to 7a,10a,22 to 24a and 70a,among them the firstmain period 70a is in consistent with the precipitation period.Using crosswaveletmethod to analyze the relation between the precipitation and annual numbers of hail disasters in Shanxi Province,it is found that the relation between precipitation and annual numbers of hail disasters has different degree of correlation on different time scales.Seeing from the spatial distribution,there is a certain degree of consistency of the frequency distribution and intensity distribution of hail disasters in Shanxi during Ming and Qing Dynasty,plateau and mountain area were highly prone to hail disasters than lowland.

Ming and Qing dynasty;hail disasters;temporal characteristics;crosswavelet transform;spatial characteristics;Shanxi

X43;S42

A

1000-811X(2015)04-0202-07

10.3969/j.issn.1000-811X.2015.04.035

瞿颖,毕硕本,闫业超,等.山西省明清时期雹灾时空分布特征分析[J].灾害学,2015,30(4):202-208.[Qu Ying,Bi Shuoben,Yan Yechao,etal.Analysis of spatial and temporal distribution of hail disasters in Shanxiduring Ming and Qing Dynasty[J].Journal of Catastrophology,2015,30(4):202-208.]*

2015-03-26 修回日期:2015-05-08

国家自然科学基金项目“中国明清时期气候灾害时空演变特征挖掘研究”(41271410、41071253)

瞿颖(1990-),女,回族,江苏扬州人,硕士研究生,主要研究方向为空间数据挖掘.E-mail:1184153945@qq.com