池州市工业废水及污染物排放解析

贾 莉,荣慧芳

池州学院资源环境与旅游系,安徽池州,247000

随着城镇工业的发展,工业用水和废水的排放呈增加趋势。废水中污染物的排放增长因地区不同而有变化,但随着“十一五”以来国家减排压力的加大,总体呈下降趋势。学术界普遍认为:一个国家经济发展的同时会不可避免地造成污染,但是污染并不会随着经济增长而持续增长,而是发展到一定程度,随着经济实力、技术进步、环保投入以及人们环保意识的增强等因素,开始逐年下降[1-2]。一个地区的工业废水和污染物排放是影响水生态环境的一个重要方面,并与该地区的经济发展、工业结构、工业环保投入、工业污染物减排力度等有非常密切的关系。水环境质量直接关系着人类生活健康和经济的可持续发展,了解水体污染物的来源是控制水环境污染、保障水环境安全的基础和重要前提[3]。

为更好地了解工业废水污染情况,对工业污染源的调查和分析一直备受关注[4-5]。但以往对工业污染源解析主要集中在国家、省份层面以及对整个流域污染物排放分析方面[6-8],对工业污染源的宏观分析较多,有的停留在总量统计方面,而从地区和行业方面分析工业污染源排放特征和对各河流的影响较少。针对这种情况,本文研究了2008-2012年池州市工业废水和污染物的排放总量情况,以2012年为基准年,分析主要行业的工业废水和污染物排放及其分布特征,以及对各河流的排放情况,以便为池州市工业污染源控制、水环境管理、工业废水排放减排政策的制订和池州市经济与水环境保护协调发展提供依据。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

池州市位于安徽省西南部,是皖江经济带和“两山一湖”(黄山、九华山和太平湖)旅游区的重要组成部分,辖贵池区、东至县、青阳县、石台县,总面积8 272平方千米。2012年末全市总人口161.9万人,非农业人口29.5万人;年生产总值417.4亿元,其中工业增加值占GDP的比重为37.5%,全市规模以上工业企业达374户,规模以上工业增加值118.5亿元。池州市环境质量优良,生态优势突出,近年来又提出“生态立市”战略,自“十一五”以来对工业污染物的排放进行了有效的控制,注重发展模式,逐步形成以节约能源资源和保护生态环境的产业结构、发展方式和经济模式,工业污染物的排放量削减明显,比较好地维持了池州市良好的水生态环境和自然环境优势。

1.2 数据来源

2008-2012年池州市工业废水、COD和氨氮的排放量依据《池州市环境统计年报》和《池州市统计年鉴》;2012年基础数据来自池州市污染源普查更新数据,包括排污工业企业单位名称、工业总产值,工业行业类别、工业废水及COD、氨氮排放总量。2012年工业污染源流域划定依据2009年《池州市第一次污染源普查技术报告书》,水环境质量和河流水系分布等依据《2012年池州市水资源公报》。

2 研究方法

选取池州市2008-2012年工业废水及COD和氨氮作为分析对象,分析其工业废水及污染物排放变化情况,并分析污染控制和减排效果。以2012年为基准年,分析废水和污染物的工业行业贡献,解析对各河流的贡献。统计数据为重点企业的排放量,工业污染源行业分析包括工业废水、COD和氨氮排放的行业贡献的比较,明确各行业对污染排放总量的贡献率;废水和污染物对各河流的贡献分析,确定对各河流水环境质量的影响。

3 池州市工业废水及污染物排放解析

3.1 工业废水及污染物排放和减排分析

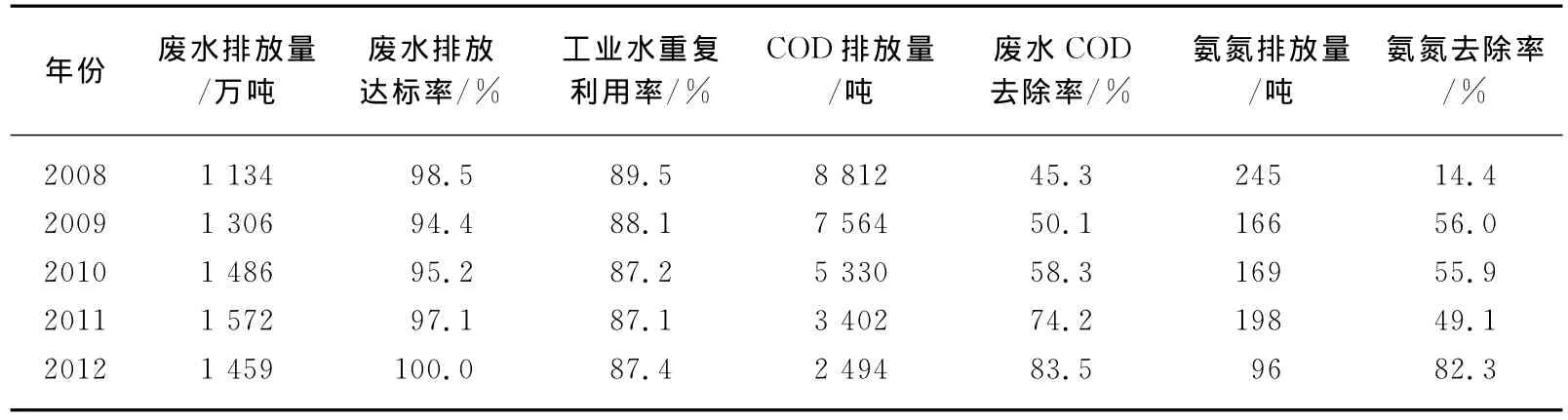

选用2008-2012年的统计和计算数据来分析池州市工业废水和污染物排放以及污染物的控制效果(表1)。

表1 2008-2012年工业废水和污染物排放量及工业污染控制效果

3.1.1 工业废水及污染物排放变化

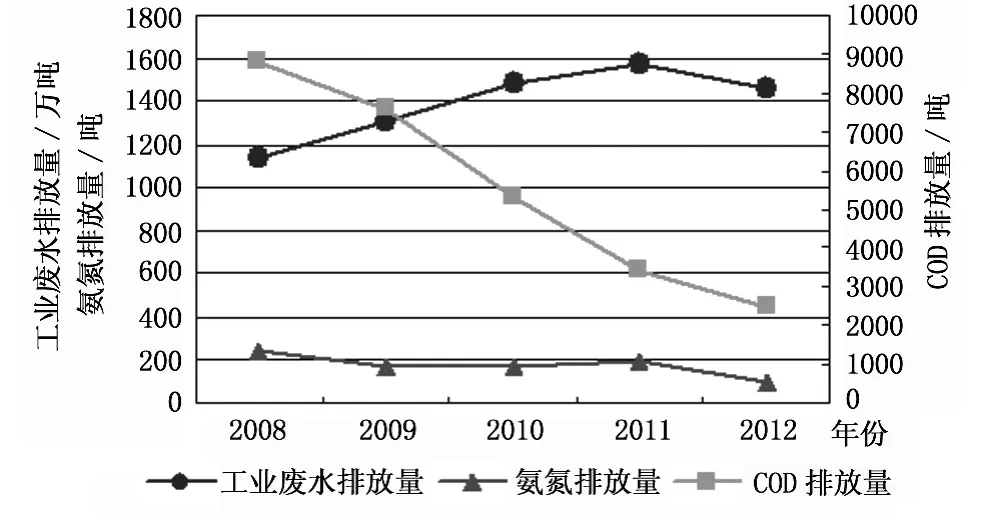

池州市2008-2012年工业废水及废水中COD和氨氮的排放变化情况见图1。由图1可知,2008-2011年工业废水排放逐年增加,2012年有所下降;废水中COD的排放量2008年以后一直下降,由2008年的8 812吨下降到2012年的2 494吨,下降的幅度较大,原因在于工业污染控制效果显著,包括工业园区的建设,各类COD减排工程的实施,环保治理投资的大幅增加和产业结构调整。氨氮的排放总量不大,在五年内的排放变化不稳定,但整体呈下降趋势,尤其是2012年,随着各工业园区以削减氨氮为主的深度处理、清洁生产和循环经济项目的投入使用和以消减氨氮为目标的新技术新工艺推广应用,排放量下降明显,仅96吨。综上所述,虽然工业废水排放量呈上升趋势,但废水中的污染物排放并没有同步上升,反而到2012年下降明显,这表明工业污染源达标排放、总量控制和“十一五”“十二五”减排措施取得了较好的成效。

图1 池州市2008-2012年工业废水及污染物排放趋势

3.1.2 工业污染物防治效果

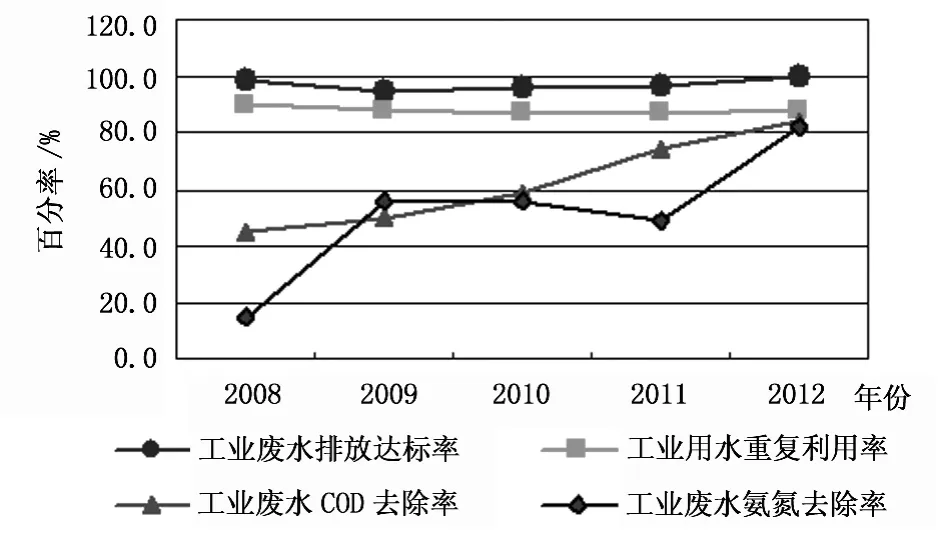

2008-2012年池州市工业废水达标排放率较高,在94%以上,2012年更是达到100%,工业用水重复利用率均在87%以上(表1),达标排放率和工业用水重复利用率均比较稳定(图2),二者在一定程度上反映了工业废水达标排放和节水情况,但不能真正反映废水中污染物的去除情况。用污染物的去除率更能反映工业废水中污染物的削减情况,由表2和图3可知,工业废水COD的去除率由2008年的45.3%上升到2012年的83.5%,逐年上升的速度较快,工业废水氨氮的去除率不太稳定,但是到2012年也达到82.3%,相对于2011年上升明显。工业废水中COD和氨氮两种总量控制的污染物在2008-2012年间得到了很好的控制和削减。主要原因在于:池州市对重点工业严格控制新增量,把工业重点行业的污染物削减作为“十一五”和“十二五”总量控制的重点任务,投资和治理力度较大;在此期间,各工业园区以削减COD和氨氮为主的工业废水处理以及深度处理项目的建设和运行,如贵池区工业园区、城东污水处理厂、大渡口经济开发区污水处理厂、东流工业集中区污水处理厂、池州市示范园区污水处理厂、广信工业用污水处理厂等污水处理厂及其配套管网等项目。

图2 池州市2008-2012年工业废水污染控制趋势

3.2 工业废水及污染物排放县区与行业分布

3.2.1 工业废水和污染物排放县区分布

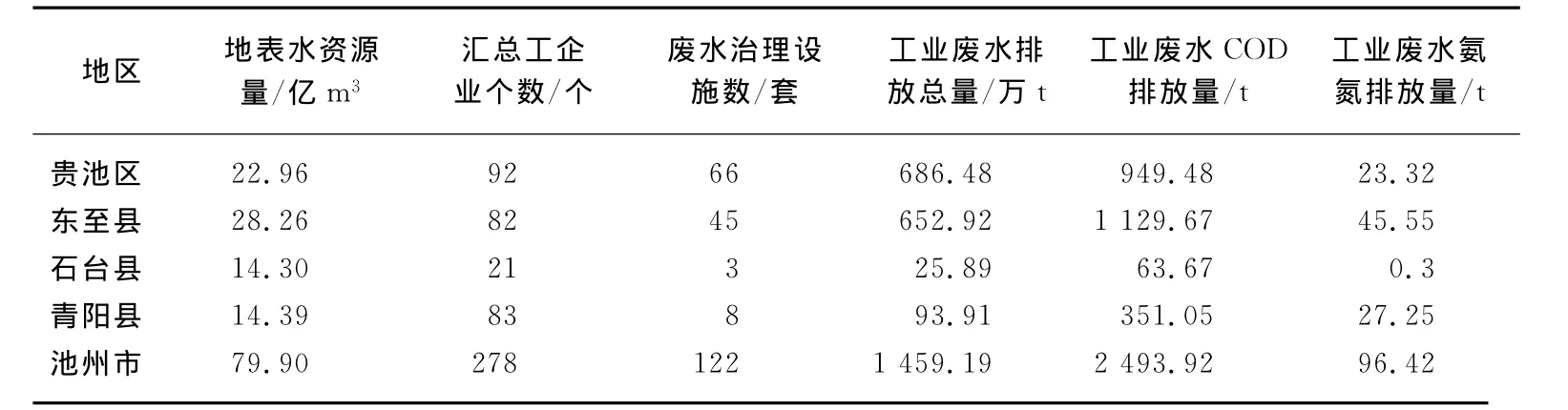

2012年池州市规模化工业点源废水排放总量和各县区排放情况见表2。其中,东至县工业废水、COD和氨氮排放量首次超过贵池区,两地工业废水、COD和氨氮排放总量分别占全市排放总量的91.8%、83.4%、71.4%,是废水和污染物排放的主要区域。贵池区废水排放量最大,但COD和氨氮排放量东至县最高,一是由于东至县香隅化工园区化工行业废水排放中COD浓度较高所致;二是两地的工业企业排污管理规范不一,另外水污染防治项目落实情况也不同,使得废水排放和污染物排放存在差异。青阳县、石台县排放量贡献率较小,总排放贡献率分别为8.2%和16.6%。池州市各县区工业发展不平衡,工业集中分布在贵池区和东至县,这是造成各县区工业废水排放量差异比较大的主要原因。

就废水排放县区分布来看,石台县和青阳县水资源量相对较少,废水及污染物排放对水资源影响不大。主要废水排放区域东至县和贵池区,虽然排放量较大,但紧邻长江干流,辖区内河流也较多,水资源丰富,水体自净能力较强,工业废水排放对水资源影响不大,池州市2012年水环境质量整体优良[9]。可见,水资源量和水环境质量对池州市工业发展的影响不大。

表2 2012年池州市工业废水及污染物排放县区比较

3.2.2 工业废水及污染物排放行业分布

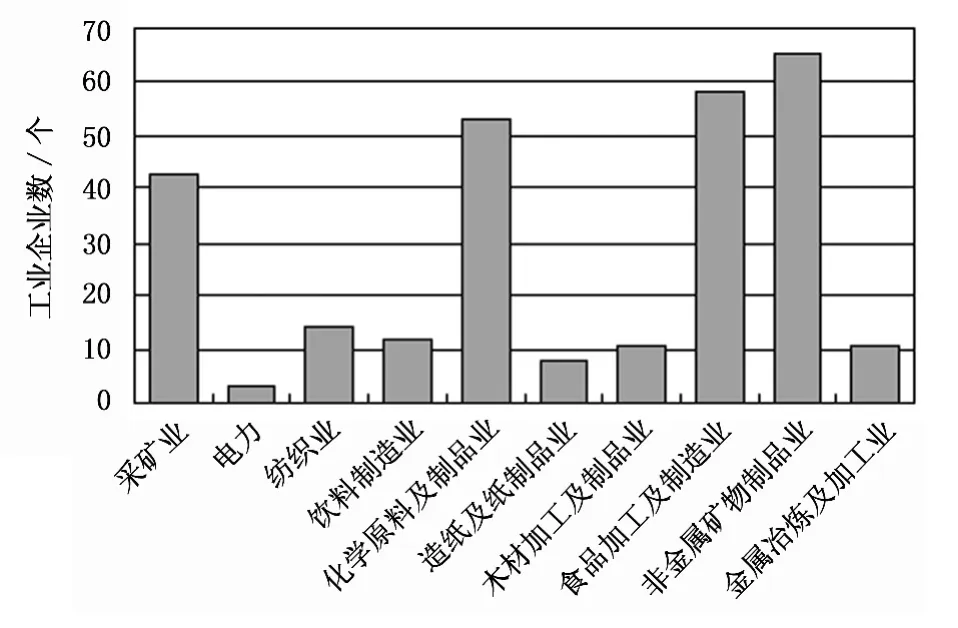

按照池州市2012年经济产业发展和污染物排放量,结合国民经济行业分类的标准,把池州市工业按行业整合为采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产供应业三大类,因采矿业和电力、燃气及水的生产供应业排放量小不划分小类,制造业排放量大,按不同行业,结合池州市工业废水汇总的重点工业企业进行整合、划分,主要选纺织业、饮料制造业、化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、木材加工及制品业、食品加工及制造业、非金属矿物制品业和金属矿物冶炼及加工业,行业分布情况见图3。

图3 池州市各行业分类企业构成

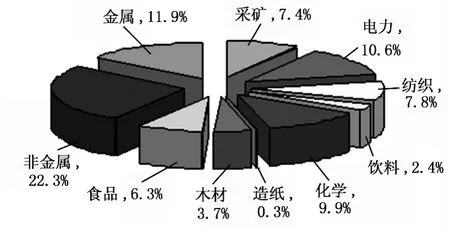

由图3、图4可知,非金属矿物制品业工业企业数量最多,在池州市分布最广,其他工业企业较多的依次是食品、化学和采矿业。汇总工企业工业产值占池州市工业总产值的比重为83.%,其中非金属矿物制品业工业产值占工业总产值22.3%,是工业产值贡献最高的行业,其他工业产值贡献较高的是金属、电力、化学、纺织和采矿,分别为11.9%、10.6%、9.9%、和7.4%,其中电力和金属制品业经济效益较高,食品加工业和饮料业经济效益相对偏低。

图4 池州市各行业工业产值比重

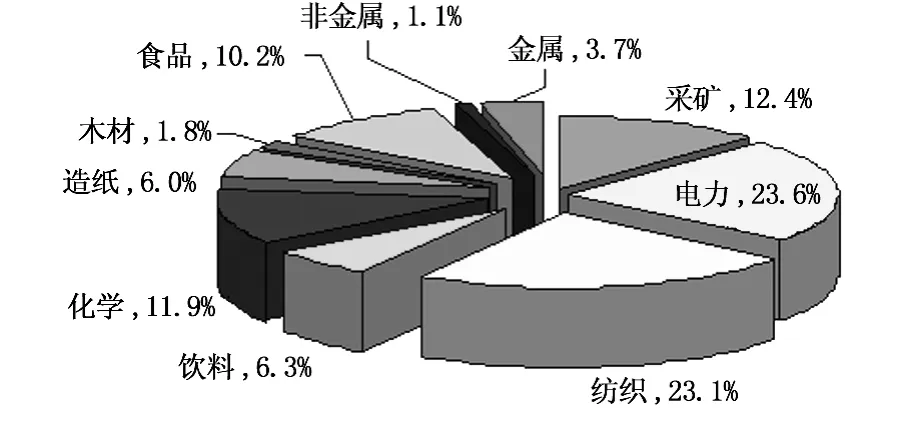

3.2.2.1 工业废水排放行业贡献分析

2012年池州市各工业企业对废水排放的贡献率差别较大,见图5。其中,电力行业的废水排放贡献率最高,达23.6%;纺织、采矿、化学和食品四个行业的贡献率较高,分别达到23.1%、12.4%、11.9%和10.2%。这五类行业是工业废水排放的主要行业,累计贡献率达到81.7%。

图5 池州市工业废水排放行业贡献率

3.2.2.2 COD排放行业贡献分析

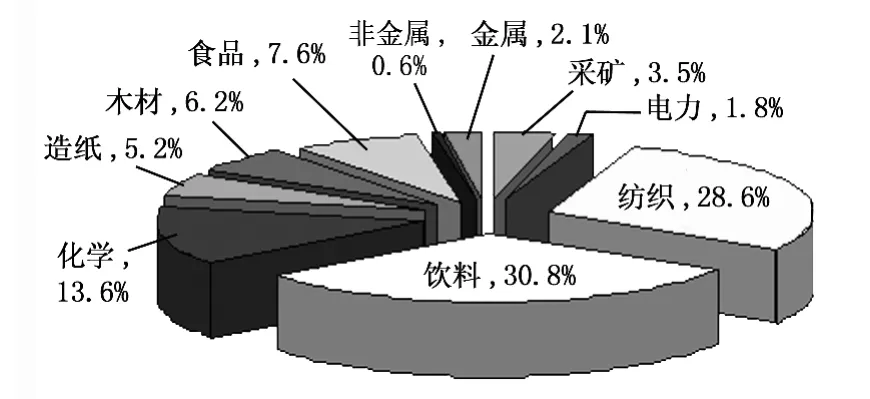

2012年COD排放行业贡献见图6。饮料、纺织、化学和食品行业是COD排放的主要行业,四大行业对COD排放总量贡献分别为30.8%、28.6%、13.6%和7.6%,累计排放量达到80.6%;而木材(6.2%)、造纸(5.2%)、采矿(3.5%)等行业 COD排放量贡献率相对较低。

图6 池州市工业废水中COD排放行业贡献率

3.2.2.3 氨氮排放行业贡献分析

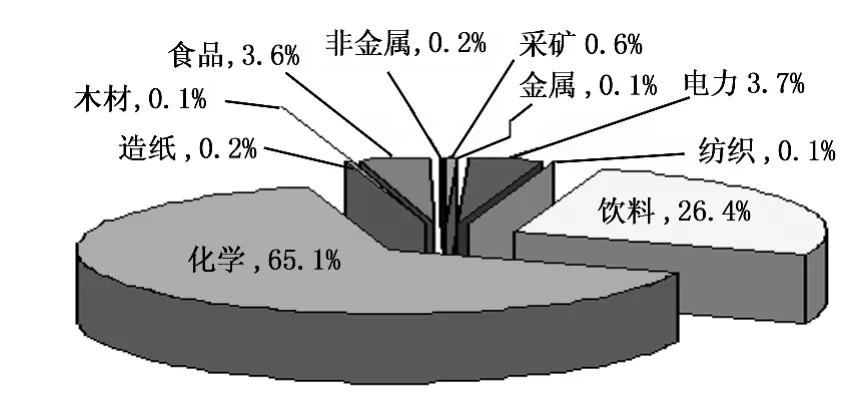

2012年氨氮排放行业分布见图7。化学行业是氨氮排放的最大贡献行业,达到65.1%;饮料行业是第二贡献行业,贡献率为26.4%,两者累计高达91.5%。而其余行业的氨氮排放贡献率均低于4%,污染排放贡献相对较低。

图7 池州市工业废水中氨氮排放行业贡献率

3.3 工业废水及污染物排放对河流贡献及影响

3.3.1 工业废水及污染物排放对河流贡献

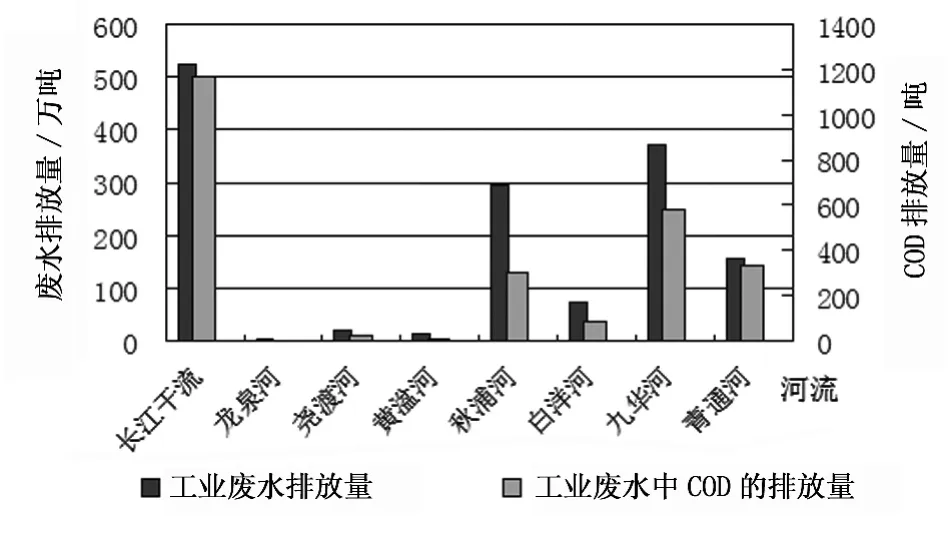

池州市境内地表水丰富,河流较多,主要的河流有7条,如直接入长江水系的黄湓河、尧渡河、青通河、九华河、白洋河和秋浦河,鄱阳湖水系的龙泉河。依据2009年《池州市第一次污染源普查技术报告书》中各工业企业流域划分以及2012年工业污染源更新数据,统计计算各流域工业废水、COD和氨氮的排放量,见图8(氨氮排放量相对较小,未在图中表示)。由图8可知,工业废水及COD的排放主要集中在长江干流、九华河、秋浦河和青通河,这四条河流工业废水排放比例依次是35.9%、25.3%、20.4%和10.7%,COD的排放比例依次是46.6%、23.4%、11.9%和13.2%;氨氮排放主要集中在长江干流、秋浦河和九华河,比例分别为53%、21%和9%。长江干流接纳的污染物最多,其次是秋浦河和九华河,主要源于池州市贵池区和东至县各经济开发区和工业园区工业废水的排放,二者是池州市主要工业集中区域,其中,九华河水环境容量相对于长江干流和秋浦河较小,受工业废水影响稍大。

图8 池州市工业废水及COD排放流域贡献率

3.3.2 工业废水及污染物排放对河流影响

2012年池州市生活污水及COD和氨氮的排放量分别为3 702万吨、12 812吨、2 327吨[10],远大于工业废水及污染物排放量;生活污水和工业废水排放比例为1.5∶1,COD排放比例为5∶1,氨氮排放比例高达24∶1。另外,依据国家环保部普查数据,面源污染所占比例最高,接近50%[11],河流水体中污染物的排放主要来源于生活源和农村面源。另据池州市2012年对各河流监测、统计结果显示:符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)水质标准限值的测次所占比例分别为Ⅰ类2.0%、Ⅱ类75.3%、Ⅲ类22.0%、Ⅳ类的占0.7%[10]。池州市地表水体水质基本在Ⅲ类以上,质量良好,而且水质与往年相比无明显变化。2012年池州市人均水资源量(5 730m3),远高于安徽省人均水资源量(1 100m3)[10],但工业发展和工业总产值在安徽省靠后,工业源废水及污染物的排放相对于生活污水和面源较小。因此,相对于较丰富的水资源量,工业污染对地表水水体整体影响不大,大部分水体水质为Ⅱ类以上,但在局部区域也有一定的影响,如长江干流控制断面、九华河入江口断面由于生活源和面源影响,水体为Ⅲ类。

4 结束语

(1)池州市工业废水排放在2008-2011年间逐年增加,2012年有所下降;2008-2012年间废水中COD的排放量逐年下降,且下降的幅度较大,氨氮的排放量在2008-2012年间变化不稳定,但整体呈下降趋势,尤其是2012年下降明显。池州市工业废水中污染物的减排效果显著,工业废水中COD的去除率由2008年的45.3%上升到2012年的83.5%,工业废水中氨氮的去除率虽不稳定,但是到2012年也达到82.3%。

(2)2012年池州市规模化工业废水和污染物排放主要集中在东至县和贵池区,两地工业废水、COD和氨氮排放总量分别占全市排放总量的91.8%、83.4%、71.4%。池州市各县区工业发展不平衡,虽然东至县和贵池区排放量较大,但其水资源较丰沛,对水资源影响不大。

(3)2012年池州市各工业企业废水排放最多的是电力行业,达到总排放量的23.6%,其他较高的依次为纺织(23.1%)、采矿(12.4%)、化学(11.9%)和食品(10.2%)行业。而COD的排放主要集中在饮料(30.8%)、纺织(28.6%)和化学(13.6%)行业;氨氮排放量绝大部分来源于化学(65.1%)和饮料(26.4%)行业。重污染行业主要集中于纺织、化学和饮料等行业,且污染物排放强度较大。池州市产业结构有待进一步优化,工业结构型污染防治是环境保护的主要方面。

(4)2012年池州市工业废水中COD的排放主要集中在长江干流(46.6%)、九华河(23.4%)、青通河(13.2%)和秋浦河(11.9%),氨氮的排放主要集中在长江干流(53%)、秋浦河(21%)和九华河(9%),长江干流接纳的污染物最多。相对于生活污水和农村面源污染,工业源污染物排放量不大,对河流水体整体影响较小,水环境质量整体优良。工业发展虽然不会受水环境质量的制约,但仍需要加强水资源管理,规范地表水水质自动监测的管理,完善重点污染企业污染源在线监控系统,使污染物全面达标排放,并逐步控制和减少污染物排放量。

(5)池州市工业污染物较高的去除率说明治理投资、防治环境污染技术、产业结构和工业园建设等措施取得了较大的成效,但随着工业发展和目前已达到的较高去除率,未来工业废水中污染物的减排幅度可能会减缓,工业减排空间不大,压力较大。池州市工业发展需要继续加强以去除COD和氨氮为目标的新技术、新工艺的推广和应用,推进产业和能源结构调整,推进综合利用,发展循环经济等。严格行业准入,严格控制新增量,进一步加大治理力度,在工业发展的同时控制和减少污染物的排放,切实维持池州市良好的水质量环境,保持生态优势。

[1]周璇,孙慧.中国工业废水排放量与经济增长关系的区域分异研究[J].干旱区资源与环境,2013,12(27):15-19

[2]朱瑞娟,马民涛,卢萌萌.东北老工业区环境与经济可持续发展的研究[J].环境保护科学,2012,1(4):61-64

[3]班璇,杜耘,吴秋珍,等.四湖流域水环境污染现状空间分布和污染源分析[J].长江流域资源与环境,2011,20(S1):112-116

[4]苏丹,王彤,刘兰岚,等.辽河流域工业废水污染物排放的时空变化规律研究[J].生态环境学报,2010,19(12):2953-2959

[5]曾祉祥,张洪,单保庆,等.汉江中下游流域工业污染源解析[J].长江流域资源与环境,2014,23(2):252-259

[6]王洪波,王鑫,薛南冬.东北三省工业废水排放中典型污染物的行业分布特征[J].农业环境科学学报,2006,25(6):1685-1690

[7]李名升,佟连军,仇方道.工业废水排放变化的因素分解与减排效果[J].环境科学,2009,30(3):707-712

[8]李长嘉,潘成忠,雷宏军,等.1992-2008年我国工业废水排放变化效应[J].环境科学研究,2013,26(5):569-575

[9]池州市水务局.2012年池州市水资源公报[EB/OL].[2014-08-26].http://www.docin.com/p-775112840.html

[10]池州市统计局.池州市统计年鉴:2013[M].北京:中国统计出版社,2008:5-231

[11]国家统计局,国家环保部.中国环境统计年鉴:2012[M].北京:中国统计出版社,2012:22-312