自在神仙——汪曾祺

彦火

自在神仙

提起汪曾祺,首先映入脑海的是:一个风趣的老顽童。

记得1987年杪,汪曾祺从美国爱荷华写来一信,略谓他将经港返京,希望笔者前往接机,信末特嘱我千万预备一瓶好酒,届时浮一大白也。

汪曾祺说,在美国中西部小城熬了三个月,吃鸡没鸡味,吃肉没肉味,已淡出鸟来了。

汪曾祺是文化界闻名的美食家,有独门烹饪的好手艺,活像金庸笔下的洪七公,是一个嘴馋的人。难怪美国行让他憋得发慌,眼巴巴地盼望赶快来香港这个美食天堂,饕餮一番。

汪曾祺允称酒仙,与酒结下不解之缘。1987年9月杪过港赴美,曾与古华、施叔青等买醉于北角燕云楼,他老人家喝足大半瓶大号茅台,仍意犹未尽,后来一干人再拉队去附近餐厅喝一通啤酒。酒酣耳热,汪曾祺拍拍啤酒肚,兴致勃勃向我们透露了他早年的浪漫史,酒后吐真言,娓娓道来,令座中客又妒又羡。

汪曾祺原是酒不离口、烟不离手的人。烟、酒是他的第一生命,文章、书画才是他的第二生命。从他七十岁生日写的诗可见其概:

悠悠七十犹耽酒,

唯觉登山步履迟;

书画萧萧余宿墨,

文章淡淡忆儿时;

也写书评也作序,

不开风气不为师;

假我十年闲粥饭,

未知留得几囊诗。

诗与他的为人一样的洒脱。

他透露,看相的说他会活到九十岁,他自己则说还可以活到八十岁。

他1997年逝世时是七十七岁,他逝世前已验出有肝癌,但他禀性豁达,嗜酒如故。逝世前他还参加邓友梅组织的四川五粮液作家访问团,佳酿当前,他当然不会放过,返到北京病情急转直下,急急去见“醉八仙”了——他生前曾写过一篇《八仙》短文。

按汪曾祺的说法,他应属于看破富贵荣华、不争酒色财气的“自在酒仙”。

汪曾祺这一遽去,应无抱憾,他对生死一早便置之度外,他说,他并不怕死,觉得去日苦多,是无可奈何的事。最可惜是热爱他作品的读者。

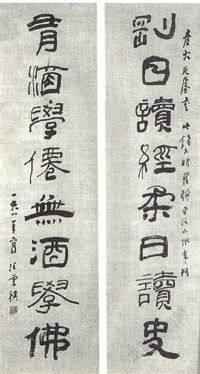

汪曾祺1988年赠我的一副对联:“刚日读经柔日读史 有酒学仙无酒学佛。”可视为汪曾祺逍遥一生的自我况喻。

话虽然是这样说,他也有未竟的憾事,在《七十书怀》文末曾表示,他希望再出一本散文集,一本短篇小说集,把已开笔的《聊斋新义》写完,最后“把酝酿已久的长篇历史小说《汉武帝》写出来”。

也许假他“十年闲粥饭”,不光留下“几囊诗”,还有芸芸佳作。

可惜他走得太快了,他的创作计划并未能如期实现。

四十年代他开始发表作品,后来出版第一部短篇小说集《邂逅集》,并未引起文坛注意。

1958年反右运动,汪曾祺被划为“右派分子”,“文革”期间被江青看中,编写了京剧《沙家浜》和《杜鹃山》,成为“八个样板戏”之二。他对这段历史从不隐瞒,在文章和私下都直认不讳。

当“四人帮”下台,有人把江青批得一无所用,说她不懂文艺,汪曾祺却持不同意见,写了文章,说江青还是真的懂得一点文艺的。这是一种实事求是的态度。

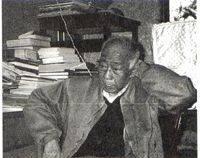

汪曾祺是性情中人,文章练达,人也乐天得可以,整天笑呵呵,言语风趣、幽默,虽然两鬓灰白,心态、神态均属青春期,憨态可掬。

难怪与汪曾祺很投缘,吾友小说家施叔青、曹又方、诗人王渝等女中豪杰,对他交加赞誉,表示若时光倒退,一定以身相许。

這当然是讲笑而已,但汪曾祺之受欢迎程度,可想而知。

汪曾祺为人坦率,人们往往故意问他在“文革”做过什么工作,受到什么冲击?汪曾祺直言他是“御用文人”,当年江青令他编京剧样板戏《沙家浜》《杜鹃山》,他便唯唯诺诺去编,毫无反抗余地。结果两个剧本一出来,备受江青称许。

平心而论,《沙家浜》《杜鹃山》是样板戏之中,政治味较淡,也较有瞄头的两部。

难得的是,汪曾祺遵照“坦白从宽”的精神,从不讳言这页不大光彩的历史。他说,本家是寻常人,不是神,也不是仙,他也要吃饭、睡觉的。

有谁敢说自己的历史一贯的清白?没有做过大错的事,也有小错的事。在“文化大革命”那样残酷的年代,正如王安忆所说的“每一个深受其害的人若能平静而深刻地反省一下,谁又能摆脱得了关系?”况且,汪曾祺的编剧工作,是江青所指派的,他一介手无寸铁文人,也只好唯命是听了。

这是别人替汪曾祺辩解的说法。汪曾祺自己从不为自己做过的事,文过饰非。这是他的性格。

他看似游戏人间的人,其实写作态度是再严谨不过,他笔下的每一个字都是心血浇铸出来的。汪曾祺“真正文学创作生涯”的开始,是在他五十岁之后,在此之前,人们认识汪曾祺只是止于样板戏《沙家浜》《杜鹃山》的作者。

自娱遣兴漫说汪曾祺的画作

汪曾祺的文字精炼、幽默、风趣,可读性极高。他写他在美国所遇到的人和事及所见所闻所感,笔下如一条涓涓清流,澄澈中不含沙石,果然与一般家书迥异,后者往往失之琐碎。

汪曾祺到底是画家,他写在芝加哥艺术博物馆看后期印象派的画,只用了几句话便活现了几个印象派大师的画风:

看了梵高的原作,才真正觉得他了不起。他的画复制出来全无原来的效果,因为他每一笔用的油彩都是凸出的。高更的画可以复制,因为他用彩是平的。莫奈的画,他的睡莲真像是可以摘下来的。有名的《稻草堆》,六幅画同一内容,只是用不同的光表现从清晨到黄昏。看了米勒的《晚祈》,真美。

以上寥寥数语,都是行家之言。汪曾祺自称:“我常把后期印象派方法融入国画。我觉得中国画本来都是印象派,只是我这样做,更是有意识的而已。”

可见,汪曾祺把国画和西方印象派画风相提并论,他的画善于把两者互为融合,兼收并蓄,创出“不中不西,不今不古”的写意画,别出心裁。

汪曾祺曾说过:“我读初中时,有一位老师希望我将来读建筑系,当建筑师——因为我会画一点画。当建筑师要数学好,尤其是几何。这位老师花很大力气培养我学几何。结果是喟然长叹,说:‘阁下之几何,乃桐城派几何’。”(大笑)

汪曾祺作画因是遣兴自娱,所以一般不设色,以素净为基调。他画画时,随兴之所至,画意来了,裁一方宣纸,就案头笔墨,匆匆涂抹几笔,景物跃然而现,墨韵盎然生趣。

汪曾祺写了一首五言古风自喻:

我有一好处,平生不整人。

写作颇勤快,人间送小温。

或时有佳兴,伸纸画芳香。

草花随目见,鱼鸟略似真。

唯求俗可耐,宁计故为新。

只可自怡悦,不堪持赠君。

君若亦欢喜,携归尽一樽。

汪曾祺遗下不少画作,大部分是馈赠文友。他逝世后,他的家人及一班好友曾为他出过一本画册。

我以为汪曾祺的墨迹手稿,应集中在他的故乡高邮的“汪曾祺纪念馆”展出。

某年应贾平凹之邀,去扬州当“第六届全球华人少年美文征文大赛”终审评判。到了扬州,披阅来自内地及新加坡初中、高中组的众多散文,特别感到初中生的散文写作水平颇高,心情很是愉快。我首先想到的是扬州毗邻高邮出了一个作家、语文大家汪曾祺。

想到汪曾祺的故居在高邮,胸臆一阵亢热,决定抽空去走一趟。

高邮是秦王子婴的封地,今天还有一条子婴河。秦始皇曾在这里的高地建邮亭,因而得名。高邮具七千多年历史,史称“江淮首邑、广陵名区”。可见早年曾大大地辉煌过、灿烂过。

高邮不光是水网交错的鱼米之乡,也是文化底蕴很丰富的地方。今天高邮人见到外来人都会骄傲地说:高邮出过两大文豪,古有秦少游,今有汪曾祺。

我到高邮的第一站是去参观“汪曾祺纪念馆”,她座落在千古风流的文游台。文游台在泰山庙后,是秦少游、苏东坡、王定国、孙莘老饮酒、赋诗和笑傲江湖的地方。

我去的时候是下午四时许,文游台染满岁月的烟尘,翠竹掩映,苔绿爬满石子路,四周空荡荡,有一份湮远恬淡的苍凉感。

汪曾祺纪念馆占地不大,在文游台的一厢。纪念馆首先映入眼帘的是邵燕祥的楹联,上联是“柳梢帆影依归入梦”,下联是“热土炊烟缭绕为文”。大抵是指汪曾祺的文章大都是写他的儿时故里,在记忆中寻觅柳梢帆影和他心中的热土炊烟。

纪念馆内有不少当代名作家的题字和汪老遗下的作品及他八十年代返乡的照片,真正的手迹、墨宝几乎或缺,令人有一种不踏实的空虚。倒是有些文人的题字和题文有点瞄头,如林斤澜题字“我行我素小葱拌豆腐,若即若离下笔如有神”;贾平凹道:“……汪是一文狐,修炼成老精”,一语说到骨子里去;至于王安忆的题文也很传神,她说,汪老的小说是顶顶容易读的,因为“他总是用最最平凡的字眼,组成最最平凡的句子,论一件最最平凡的事情,轻轻松松地带给读者走一条最最平坦顺利、简单的道路,将人一径地引入,人们立定后才发现:原来是这里。”

我热哧哧地跑老远路去参观汪曾祺纪念馆,一颗心仿佛失去立足点,有点失望:汪老的遗物也太少了,他一生写过的文字岂止这么一点点,还有他作品的手迹、书法、画作……怎么全不见了?

文游台闻名遐迩古今,古有秦少游遗下的游迹和墨宝(包括碑刻),今有汪老道德文章的志记,但是偌大的纪念园地,游人只我、陪同及外地来的一家三口,置身其中,大有“风流不见秦淮河,寂寞人间五百年”之概了!

爱人和爱美女的汪曾祺

汪曾祺被归类为京派作家,他的京味小说,肯定是先在台北冒出来的。

上世纪八十年代,台湾主要文学杂志之一的《联合文学》,为他做了一个专辑。此后,美洲的华文报章如《中报》《华侨日报》,竞相转载他的文章。

汪曾祺的文名是属于“外销转内销”式的。早年他的文章,备受副刊主编王瑜的青睐,在美国纽约《华侨日报》刊载最多。

汪曾祺在国外扬了名后,内地评论界才真正注意起这位文体作家。

论者认为汪曾祺的小说人物生活态度恬然怡闲,与老庄的“无为”境界一致,相信汪曾祺受到庄子的影响较深。

汪曾祺年轻时读过《庄子》,但他自称影响他最深的是儒家思想。

汪曾祺曾说过:“儒家是爱人的”,他的作品也是充弥着爱心。虽然他文字简约、精炼,但笔下的人物形象,十分饱满,小说情节扣人心弦,很有兴味。这则是受到沈从文的影响的结果。

1939年,汪曾祺曾就读昆明西南联合大学的中国文学系,教写作课的是沈从文。

汪曾祺的印象是,沈从文不擅辞令,讲课没有课本,也欠系统,但他经常训诫学生的一句话:“要贴到人物来写。”汪曾祺听进去了,终生受用。

沈从文的意思是,作者的笔触,随时要和人物贴紧,切忌飘浮空泛。

年前,在汪曾祺故乡毗邻的扬州电视台“文化茶座”节目访问中,我曾说过汪曾祺一生人之中,与“四美”分不开,就是美文、美食、美酒、美女。前三美一般人都知之甚详,至于汪曾祺生命中的美女,相信知道的并不多。

汪曾祺的第一个美女应是短篇小说《受戒》中的女主角小英子。小英子与她的姊姊及娘,都是美人坯子:“两个女儿,长得跟她娘像一个模子里托出来的,眼睛长得尤其像,白眼珠鸭蛋青,黑眼珠棋子黑,定神时如清水,闪动时像星星。浑身上下,头是头,脚是脚,头发是滑滴滴的,衣服格挣挣的──这里的风俗,十五、六岁的姑娘就都梳上头了。这两个丫头,这一头的好头发!通红的发根,雪白的簪子!娘女三個去赶集,一集的人都朝她们望。”

这是《受戒》开首一段,以后作者单写小英子及与小和尚明海惺惺相惜的感情。小英子活泼开朗,明海有才,画工好,都是十七八岁的年轻人,两人经常厮混在一起,并没有什么异样。

直到有一次,小英子挎着一篮子荸荠到来,“在柔软的田埂上留了一串脚印”。明海看“五个小小的趾头,脚掌平平的,脚跟细细的,脚弓部分缺了一块”,这一串美丽的脚印把小和尚揽乱了,一种从未有的感觉油然而生:“他觉得心里痒痒的。”

文章最后写小英子与明海在情投意合下把船划进芦花荡,戛然而止。

这是一对青春无悔的少年爱情故事,余韵袅袅。

汪曾祺笔下的小英子,像极了沈从文《边城》的翠翠,迷死了不少读者。很多人探询过汪曾祺,小英子的原型是否他的情人,汪曾祺总是支吾以对,留下一串谜团。汪曾祺在小说篇末注明“1980年8月12日,写四十三年的一个梦”。

据写《走近汪曾祺》的陈其昌考证,小英子的原型是汪曾祺早年在庵赵庄邂逅的一个农村姑娘大英子。

1938年汪曾祺与家人躲兵荒,继母难产了,诞下一个孩子,叫海珊。大英子及母亲是被找来照拂弟弟的。

大英子虽生在佃户家,但与汪曾祺常在一起:“在婴儿海珊睡熟以后,汪曾祺、大英子和汪家人都可以打谷场上乘凉;沐浴着夏夜的风,汪曾祺听大英子谈得多一点,大都是农事、自然现象和民间传说,但从一个充满青春气息的农村姑娘嘴里说出来的话,汪曾祺听起来比夏夜的风还要沁人心脾。”

据汪曾祺的家人说,大英子曾珍藏了汪曾祺少年时的一张照片,一直到晚年。汪曾祺的妹婿金家渝去北京探亲,曾把此事告诉了汪曾祺。汪曾祺表示到高邮要去看一看大英子。

还幸汪曾祺没有看到当下的大英子,不然,他如何把他笔下“眉眼明秀、性格开朗、身体姿态优美和健康”的小英子与已届耋期的大英子婆婆重叠?!

汪曾祺遗下也许是一份遗憾美,因晚年未能如愿看到大英子,却给自己留下一方想象的空间,正如汪曾祺经常说的写文章,应该像作国画一样,“计白当黑”,让人有想象的余地。

汪曾祺写作之余,还写书法,绘画。他自称少年开始刻印章,为的是“换酒钱”。后来钟情书画。

汪曾祺的画名,比起文名要早得多了,他在《自得其乐》文章写道:“我画画,没有真正的師承。我父亲是个画家,画写意花卉,我小时爱看他画画,看他怎样布局(用指甲或笔杆的一头划几道印子),画花头,定枝梗,布叶,勾筋,收拾,题款,盖印这样,我对用墨、用水、用色,略有领会。我从小学到初中,都‘以画名’。”

他的书画大都是率性而写的,以花鸟虫鱼为主,大都是小品,随意画几笔,所画多是“芳春”——对生活的喜悦,与他的文章一样,画面枝蔓很少,寥寥几笔,便已画龙点睛,用的就是“计白当黑”的构图法,卓然成家,大有“凌霄不附树,独立自凌霄”之概。