歌唱系统的功能结构和物理原理

编者按:封向东教授于1977年考入四川大学物理系,是当时川大77核物理班级的老大哥,成绩优秀、爱好广泛。1982年毕业后留校,后任四川大学物理系教授、理学院党委书记等。他一边传授物理,一边发展着歌唱的兴趣。这个四川大学的物理教授退休后竟指导不少学生学习声乐,在传授物理与练习歌唱的过程中,封教授研究了一些声乐与物理学的融合案例。希望他的见解能引发大家对学科交融问题的探索兴趣。

作者简介:封向东,1948年1月生。四川大学物理学院物理学教授。原成都市物理学会副理事长兼秘书长、四川省物理学会理事。长期从事理论物理研究。有长达40多年业余歌唱爱好的经历。

摘 要:从歌唱发声的过程知道,歌唱是由呼吸器官、发声器官、共鸣器官和构音器官共同完成的。这些器官的结构、功能与物理原理密切相关。它们充分发挥各自的生理功能、密切协同、相辅相成、共同形成了有机统一的歌唱系统。

关键词:歌唱;结构;功能;原理

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2015)3-0001-4

从肺部呼出的空气冲击喉腔中的声带振动产生声波。声波经过由喉腔、咽腔及口腔形成的声道中的空气传播、反射、折射、谐振及共鸣放大,然后从口腔向外发出。与此同时,声波的振动会激起气管和声道腔壁的肌肉、肌腱及骨骼的振动。这些振动向下传播,高频衰减掉,低频成分可引起胸腔的共振(共鸣);向上传播,低频和高频成分均可能引起咽腔、鼻咽腔、鼻腔、口腔、鼻窦及面部的其他窦室共振。以上这些振动分别通过人体胸部和口腔以上的面部、头部向外辐射,并与从口腔发出的声波叠加在一起,共同形成歌唱声音的立体、混合音效。

由于声道管状的奇特作用,歌唱时发出的某一个具有确定音高(频率)的声音总是由某一基音和该基音的各阶泛音共同组成的一种多成分①乐音。这些乐音经过唇、齿、舌、腭及口腔的调制,会变成由不同辅音和元音构成的单字汇集而成的带语言的歌唱。

歌唱的上述过程是由人体的呼吸器官、发声器官、共鸣器官和构音器官共同完成的。

呼吸器官又称为歌唱的动力器官,主要包括气管、肺、胸廓及相关肌肉。歌唱的呼吸属胸腹式联合呼吸。吸气时,胸腔上下、左右、前后同时扩张,横膈膜尽量下移。横膈膜下移对小腹产生的压迫感被称为气存丹田。歌唱呼气时,在尽量保持吸气结束时,胸腔和腰围所呈现的扩张状态下,收缩小腹并连带着腰围的外撑,有控制地上推横膈膜呼出歌唱的气流。横膈膜在歌唱呼吸中的上下移动,犹如打气筒的活塞运动一样稳定而有控制,对抗而有支撑。

发声器官又称为振动器官,主要是声带和喉腔,又称为喉器。喉器是以软骨为支架,间以肌肉、韧带、纤维组织及黏膜等构成的一个锥形管腔状器官。两条声带生长在喉腔内的左右两侧。声带边缘大部分与喉腔壁相连。在喉内肌肉的作用下,两条声带可随着软骨关节的转动像剪刀一样开合而形成声门。静音时,声门打开(如图1所示);说话或歌唱发声时,声门关闭(如图2所示)。两条声带相靠的部分在呼出气流的作用下振动发声。

声带在组织学上有分层结构。声带肌纤维有纵、横、斜三相。两条声带相靠的部位在纵、横两个方向上既可整体振动,又可部分振动,这是声带形成不同的振动模式和同时产生有确定音高的基音及其各阶泛音的生理基础。歌声的音质和音色,取决于基音、泛音的纯度和丰度。这是由两条声带闭合振动接触表面的质量、光洁度、表层的柔韧性、声带肌肉的弹性以及声道和共鸣腔的形状、大小及其相互的适配度决定的。

共鸣器官是受声带发出的原始基音和泛音的激发而随之共鸣,从而放大和美化歌声的重要器官。它包括由喉腔、咽腔和口腔构成的声道以及胸腔、鼻腔和头腔。

任何物体受撞击都会振动。振动会激起空气的波动从而产生声音。每个物体振动时,仅以属于自己的某一特定频率或特定频率的集合振动,并发出相对应的某种声音。如果一个物体以某一特定频率振动,则该频率又叫“固有频率”。“固有频率”的高低、音色和纯度与构成该物体的材质、形状和大小有关。一般而言,物体越小,质量越少,“固有频率”越高;而物体越大,质量越多,“固有频率”越低。当外界振动的频率与某物体的“固有频率”相同时,该物体会随着外界的振动以同一频率振动从而产生共振。某物体随外界声波的共振又叫共鸣,共鸣会增强原有声波的强度。

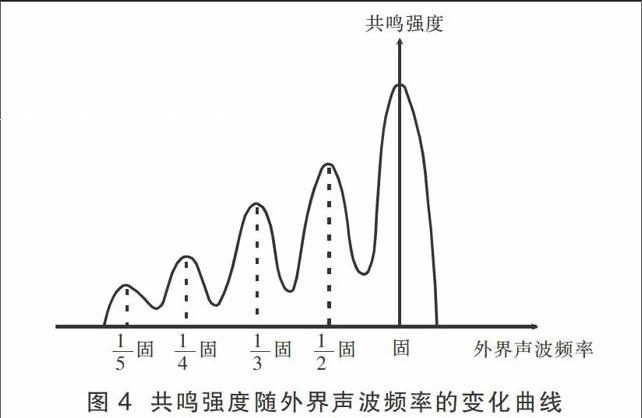

当外界声波的频率偏离某物体的“固有频率”时,共鸣的强度会减弱。物体的共鸣强度随外界声波频率的变化而变化的敏感度可由阻碍自由振动的因素“挫丧”来表征。变化越敏感,“挫丧”越小;反之,变化越迟钝,则“挫丧”越大。通常,固体共鸣器的“挫丧”很小。当外界声波的频率稍微偏离固体共鸣器的“固有频率”时,其共鸣的强度会大大减弱,甚至完全消失。而气体共鸣器的“挫丧”很大。当外界声波的频率稍微偏离气体共鸣器的“固有频率”时,该共鸣器仍会有较强的共鸣。若这种偏离向大于“固有频率”的方向移动,共鸣强度会较快地一致衰减为零;而若这种偏离向小于“固有频率”的方向移动,共鸣强度会呈周期性衰减。当外界声波频率变化至1/2固、1/3固、1/4固、1/5固……时(固:共鸣器的“固有频率”),共鸣产生一系列较强的共鸣峰值,相应的声波频率又称为峰频率。

外界声波的频率在气体共鸣器的“固有频率”左右变化时,共鸣器的共鸣强度随外界频率变化的曲线图如图4所示。

由图4可见,激发气体共鸣器产生共鸣的外界声波频率不是单一的,它在“固有频率”附近组成一个集合,形成一个频段或频带。在这个频段内,与“固有频率”同值的外界声波频率会激起最强的共鸣,而其余声波中,频率与“固有频率”成分数倍(或与波长成整数倍)的那些峰频率会激起次强的共鸣。

人体歌唱的声道和各共鸣腔都是气体共鸣器。胸腔是所有共鸣腔中几何尺寸及质量最大的腔体,其“固有频率”最低,称为低音共鸣腔。喉腔、口腔次之,称为中音共鸣腔。鼻腔、鼻咽腔、口咽腔、面部和头部的其它窦室体积小,“固有频率”高,称为高音共鸣腔。

声道是关联各共鸣腔体,形成和传播歌声的重要通道。由于声波传播时,叠加相消或相长的作用,一根标准的刚性管道只允许生成并传播一组特定的,与管道长度和径度适配的乐音,其余声波会被管道滤掉。被允许生成并传播的这组乐音中,最低的音称为基音,其余那些音的频率必为基音频率的整数倍,又称为基音的各阶泛音。频率为基音频率两倍的组分称为该基音的一阶泛音,它比基音高一个八度。频率为基音频率三倍的组分称为该基音的二阶泛音,它比基音高二个八度,三阶及其余高阶泛音与基音的关系可依此类推。

人体声道类似于一根两端开放的管道,它允许生成并传播基音和各阶泛音。管道越长,基音越低;管道越短,基音越高。管道增粗,基音降低,但泛音成份增加;管道变细,基音升高,但泛音成分减少。这是调节歌唱音调和音色的简单原则。在一组乐音中,基音越纯(频率越单一),泛音越丰富(泛音组分越多),其音质就越好,音色越美。

由于人体歌唱的声道不是严格标准的刚性管道,再加上气体共鸣器“挫丧”较大的特性,故对声道的每一确定的长度和形状,实际生成并传播的乐音不会是严格单一的某一组,而是由某一组可能的基音和泛音各自都扩展成小小的频段所组成的频段组合。当我们在生理限度内连续调节声道的长度和形状,同时调节声带的振动与之适配,即可得到歌唱乐音的所有频段组合,连成一片从而形成较宽的连续频带,又称为歌唱的音域。

就歌唱而言,较低的基音不仅可激发低音共鸣腔产生共鸣,还可不同程度地激发中音共鸣腔和高音共鸣腔的共鸣;低阶泛音不仅可激发“固有频率”与之相当的某些腔体的共鸣,还可不同程度地激发“固有频率”与其各高阶泛音相当的那些腔体的共鸣。

由此可见,人体歌唱的共鸣,实际上是多重复合的、逐级连锁放大的混合共鸣。

值得一提的是,外界声波的频率与腔体的“固有频率”相同或匹配时,只是有引发腔体共鸣的可能,而不能肯定其必然发生。

声带振动产生的声波,因声门气压的大小不同而强弱不同。在传播过程中,声波强度还会因损耗而衰减。如果外界声波强度太小,即使其频率与腔体的“固有频率”相同,也不会引发共鸣。

如果把引发一个腔体共鸣的外界声波的最低强度取名为“启鸣强度”,任何声波,只有其频率与共鸣腔的“固有频率”相同或匹配,同时其强度大于“启鸣强度”时,方可引发腔体共鸣。与共鸣腔的“固有频率”偏离太大或完全不匹配的外界声波,虽不能引起共鸣,但可被共鸣腔反射和折射。如果外界声波的频率与共鸣腔的“固有频率”适配,而强度达不到“启鸣强度”,则不仅不能引发共鸣,还得不到反射和折射,只会被吸收掉。

共鸣腔体的“启鸣强度”与腔体的形状、大小和腔壁肌肉及周围肌腱的弹性有关。共鸣腔越规则,腔壁越光滑,腔体及周围肌肉、肌腱的弹性越好,“启鸣强度”就越低,反之就越高。“启鸣强度”越低,共鸣响应越快,声音就越灵活轻巧。共鸣腔具有的较低的“启鸣强度”主要是在后天长期的歌唱训练中形成的。

构音器官是构成歌唱语言的重要器官。它包括口腔、双唇、齿、舌、腭、颊、口咽等。歌唱的语言总是由单字连接而成。中文的每个单字由辅音和元音构成。辅音是字头,元音是字身。辅音的声源不是声带的振动,它是呼出的气流在构成口的不同部件之间受阻而产生的无规噪声。例如,气流在牙齿与舌尖之间,在舌尖与上齿之间,在两唇之间,在舌头中、后部与上腭之间的“摩擦”“爆破”即可产生诸如z、c、s、d、t、b、p、g、k、h之类的辅音。元音是声带振动产生的一种乐音。不同的口咽、口型及舌头形状会产生不同的元音。歌唱的每一组乐音,除基音外,一般可产生四至五个共鸣较强的泛音,这几个泛音的频率又称为峰频率。当声道长度一定时,对于同一个基音,由于口咽、口腔、舌头形状的改变,都会导致某些峰频率值有所改变。其中,最低阶的两个峰频率值的改变将产生不同的元音,而高阶峰频率值的改变,会产生不同的音色。对于同一个人的不同音高的歌声,只要元音相同,其最低阶的两个峰频率总是一样的。歌唱者通过构音器官各部件的运动和造型,构造不同的辅音和元音以形成歌唱语言。因此,构音器官的各部位必须灵活自如,使辅音清晰而短促,元音口型及舌腭相对位形标准而固定,从而实现字正腔圆的歌唱。

完成歌唱过程的上述四个生理器官是互相配合、协调动作、相辅相成的一个整体。我们只要把握歌唱过程的物理原理,全面同步地强化各歌唱器官的生理机能,调动和发挥各歌唱器官的生理功能,就可能真正有效地提高歌(下转第6页)(上接第3页)唱的能力,完善歌唱的技巧,并逐渐达到科学而艺术地歌唱的美好境界。

注:①乐音:频率单一的声音或有限个频率单一声音的组合。(例如:琴弦、琴键发出的单音或合音)

噪音:频率为连续改变的某一频段所组成的声音。(例如:打铁、撞击、爆炸等发出的声音)

此乐音及噪音以频谱结构定义。按环保测评,乐音的强度太大,也视为噪音。

参考文献:

[1]林俊卿.歌唱发音的科学基础[M].上海:上海文艺出版社,1984.

[2]马大猷.现代声学理论基础 [M].北京:科学出版社,2006.

[3]韩德民, Robert T. Sataloff. 嗓音医学[M].北京:人民卫生出版社,2007.

(栏目编辑 廖伯琴)