“试着赞美这遭损毁的世界”——波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基访谈录

黄礼孩 朱又可采访

乌兰译

“应该说几乎所有的波兰人,都祝愿一个新的、民主的乌克兰一切顺利。”2014年8月中旬,在接受了广州“第九届诗歌与人·国际诗歌奖”回到波兰之后,这位1945年出生于乌克兰的利沃夫的诗人扎加耶夫斯基,用邮件回复采访者提问时仍关注着乌克兰的局势。

扎加耶夫斯基2004年获得了由美国 《今日世界文学》颁发的有小诺贝尔文学奖之称的诺斯达特国际文学奖,连续多年获诺贝尔文学奖提名。他传承了密茨凯维奇、赫伯特、米沃什、辛波斯卡等大师的诗歌传统,被认为是波兰文学最后一位活着的大师。关于他,米沃什说,波兰“不用出口冰箱、汽车,但可以出口诗歌”。另一位诺贝尔文学奖获得者布罗茨基说:“像扎加耶夫斯基那样如此强烈地对诗歌有明确的思考,真难能可贵。”

“9·11” 事件之后的 9月 24日,《纽约客》发表了扎加耶夫斯基的《试着赞美这遭损毁的世界》,美国很多家庭的冰箱上都贴了这首诗。苏珊·桑塔格对其诗歌评说道:“这里虽然有痛苦,但平静总能不断地降临。这里有鄙视,但博爱的钟声迟早总会敲响。这里也有绝望,但慰藉的到来同样势不可当。”

二十世纪六七十年代,扎加耶夫斯基作为克拉科夫“新浪潮”成员,走上波兰诗坛。七十年代末,他加入波兰民主反对派组织,作品遭禁。从1979年开始,他在西柏林和巴黎 “流亡”,不是被驱逐,而是退出政治运动。“我个人觉得如果我从事一些政治运动,就会影响我的时间和精力去写诗。”

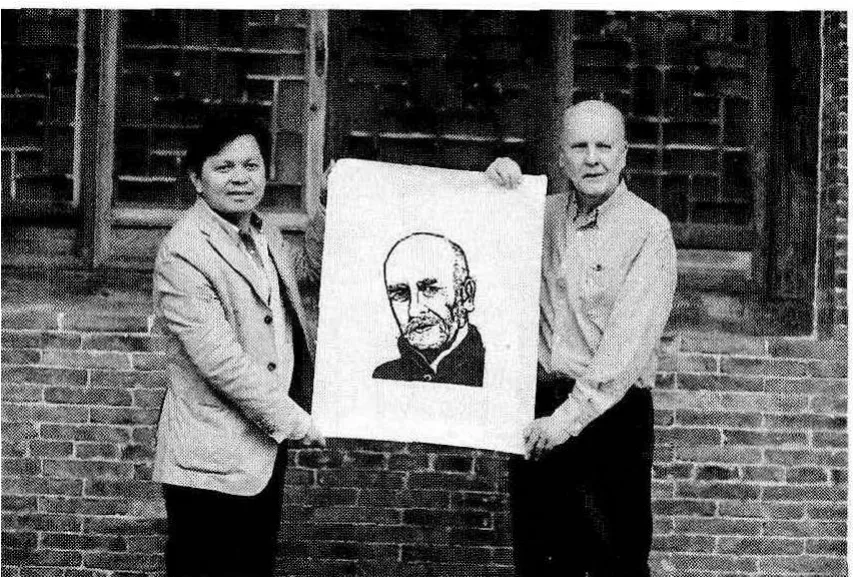

扎加耶夫斯基获“第九届诗歌与人·国际诗歌奖” 孙海摄

1988年,扎加耶夫斯基在美国休斯敦大学教授诗歌课,2002年返回波兰,之后在美国和波兰之间穿梭。“我的美国同行诗人们羡慕像我这样的诗人常常因为写作受到跟踪,受到人家的批评。他们就没能经历这些。他们也想被别人跟踪,有一种紧张感、紧迫感。”扎加耶夫斯基分析不同制度下诗人的存在状态:“过去作家和诗人承担了社会批判的责任,现在作家和诗人更多的是一种私人的写作,承担的所谓批判的责任要小得多。”

采访者:你1945年出生于利沃夫,尚在婴幼期随全家迁移到了西里西亚省的格里威策市,后来也曾回过利沃夫。它现在属于乌克兰,你觉得你和乌克兰有什么关系?你对于现在乌克兰的局势总是牵挂吗?

扎加耶夫斯基:是的,我一直非常关注乌克兰的事态发展,特别是从广东回来以后,我还专门去那边,在乌克兰西边的利沃夫和斯坦尼斯瓦夫两个城市呆了几天,当然这两个地方距离目前开战的地区很远。我有乌克兰情结,可是这种情结说来也很奇怪,因为这大多带些神秘的元素。当然这也许跟我这个人有关系,因为我不是一个活动家,我是一个幻想家,任何比较严肃的行动或者组织都不会因为我而得益。对我来说乌克兰——说具体一点也就是利沃夫——就是一个神秘的地方。每次我去利沃夫的时候,总喜欢漫步在利沃夫的大街小巷,总是能感觉到我沉浸在过往和历史之中。我喜欢想像我的家庭在这里曾有过的那些兄弟姐妹和家人。但是在另一方面,我也不是一个与现实完全脱离的人。正如我在前面说过的那样,我一直非常关注目前在那里发生的一切,在这一点上,我与普通的波兰知识分子的想法没有任何区别。波兰所有的人,不是,也许应该说几乎所有的人,都祝愿一个新的、民主的乌克兰一切顺利。

采访者:你十七岁那年赫伯特到过格利维采小城你的学校,还给你签过名,就像现在你给我们签名一样。你对这件事还有印象吗?

扎加耶夫斯基:是的,我当然记得非常清楚,我到现在不仅记得他长什么样子,甚至记得他穿的什么衣服,穿的什么鞋。他当时穿了一双旅游鞋。我们班有一个富有的医生的儿子就讽刺说,诗人穿上旅游鞋很不雅观。当时他到我们那儿的时候是在1963年,他可能是三十九岁,比我们大很多,他对我们非常亲切,知识非常的渊博,给我们的感觉他就像一个非常和善的老师。我可能是当时提问的唯一的学生,但是我现在不记得提什么问题了。他非常耐心地回答了我的问题,所以我到现在印象还是非常的深刻。他当时送给我一本书,书名就是《花园里的野蛮人》,那本书是散文,是关于意大利和法国人在野蛮时期的一段历史,他给我签了字,我一直到现在还珍藏着这本书。他的签字也非常有意思,他写道:“扎加耶夫斯基同事”,或者也可以翻译成“同学”。不管怎么说,他比我大很多,又是非常有名的人,但是他没写“先生”,而是用(“同事”或“同学”)这样的词。

采访者:当时你是不是已经发表了很多诗歌了?

扎加耶夫斯基:我十七岁的时候还没有写诗,我在十岁到十二岁期间,就说自己长大以后要当作家,特别喜欢读书。但是一直没有实现作家梦的原因是,我觉得读书是人世间最好的一件事情,当作家也是人世间最好的一件事情,但总觉得自己还不行,读的书还是不够,十七岁那个时候我什么也没写,总觉得写东西还太早。我最早觉得自己喜欢写小说,后来才发现自己有写诗的潜能。

这个老师给我们学生介绍情况的时候非常有意思:他说现在我们国内有两个赫伯特,一个已经有点儿名了,一个还没有名气。那老师是波兰语的老师,他不知道赫伯特。所以我以为来的这个就是知名的,还有一个不知名的。所以说我当时其实还不太了解他(赫伯特)。

采访者:你的处女作是在哪一年发表的?

扎加耶夫斯基:二十一岁的时候发表了第一首处女作诗。那是一首诗,我送到文学周刊,现在周刊已经没有了。辛波斯卡当时是周刊的主编,她看了诗之后觉得还不行,让我还是回去多看书,多练习。再过了一段时间,我第二次把诗给了辛波斯卡以后,她觉得这个诗可以发表了。后来我和辛波斯卡成为了好朋友,辛波斯卡后来说她根本不记得我最早找她的那个过程了。但是,我记得非常清楚。第一首诗写的是一件让我记忆犹新的事,我在交响乐团听音乐会,我喜欢听音乐会。突然有一个乐手晕倒了,我觉得音乐是超时空的,而且是永恒的,怎么可能这个音乐人会晕倒在舞台上呢?因为乐手晕倒了,所以音乐就停止了一会儿。对我来说这是非常大的一个对比。我把我认为永恒的事物和人生的脆弱的对比写出来了。

采访者:你在大学图书馆里悄悄借阅米沃什的《被禁锢的头脑》以及其他禁书,跟中国文革的时候一样,阅读的那些名著会被称作“毒草”。当时你所处的环境是怎么样的?

扎加耶夫斯基:我读米沃什的书的时候,波兰并没有这样的说法,说书是什么“毒草”之类的。但是我们把这一类书叫做“地下书”,我们每一个人读完了以后都觉得非常有意思,非常震惊和喜欢。我为了读这些书还要说谎。当时我到学校图书馆去看书,需要得到系主任的批准,因为我是学哲学的,怎么去读文学书呢?我就说我要写一篇关于米沃什的论文,要进图书馆看书。那个时候跨专业的话就需要系主任批准,所以我就说了谎。我到图书馆找到了米沃什的这本书,这本书只能在阅览室里看,不能够拿出来,所以我花了几周的时间每天有空就到图书阅览室去看。之后我也在私下里买书。后来我还花了一百个兹罗提(波兰币)买了1945年米沃什出版的《拯救》。

采访者:那么你跟米沃什的交往是在看完他的书之后多久才开始的?

扎加耶夫斯基:可能至少在我读了米沃什的书十五年以后才认识了米沃什。因为我开始读他的书差不多是1960年代末,1970年代初。我现在非常清楚地记得,我是在1983年6月份认识了米沃什本人。

采访者:我觉得认识一个作家是先阅读他的作品再遇见人会更好。

扎加耶夫斯基:是的。我认识米沃什虽然比较晚,但是我其实对他书的了解已经是很多了。而且,我1960年代末、1970年代初开始阅读他的书,在他得诺贝尔文学奖之前,已经对他的作品非常了解了。我们常常跟朋友一起,有一个类似于地下沙龙的圈子,是我们个人组织,没有任何色彩,也不能公开的。大家都是朋友,就讨论米沃什的书,可是,当时是1970年代,《被禁锢的头脑》这本书已经算是历史书籍了,因为它是在1950年代写成的,其实我们当时去讨论的更多是他的《乌罗大地》那本书。那本书是反映米沃什对当代文明的一种反思的。那时候我们看到的米沃什的书,大多数不是在波兰出版的,而是在外国正式出版的,是外文书。所以,到他得了诺贝尔文学奖的时候我已经基本上成了研究他的书的专家了,认识他的时候我对于他的思想脉络已非常熟悉,我们很快成了朋友。

采访者:你跟辛波斯卡认识得更早些?

扎加耶夫斯基:我最先跟辛波斯卡认识,到辛波斯卡去世的时候我和她已经认识四十多年了。我妻子玛雅是1990年代认识辛波斯卡的,所以到她去世的时候玛雅也认识她二十多年了。辛波斯卡特别喜欢玛雅,因为玛雅不是诗歌界的人物,所以她可以离开诗歌谈一点别的,要不然整天谈诗就累了。她们俩在一起可以聊很多别的事情。

采访者:听说辛波斯卡好像没有子女,所以,就把她的遗产中的两个戒指给了玛雅。听说那个戒指还是她祖母的,非常漂亮的宝石戒指。

扎加耶夫斯基:辛波斯卡在世请他们去吃饭的时候常常弄一些小礼品让每个人抽,你抽到什么就是什么。辛波斯卡喜欢各种各样的小玩意,她不是很有钱就是喜欢小东西。她在遗嘱里写分十个纸袋子,从一到十,十个号,她去世一年之后大家聚在一起执行她的遗嘱,玛雅正好抽到五号,是两个戒指,跟她手指头那个号还是对着的。别人可能是抽到一块丝巾,反正都是辛波斯卡个人的东西。这非常巧合,但我相信,尽管不是完全相信,这是一种命运的安排,或是一种缘分。

采访者:你们跟米沃什还是跟辛波斯卡见面多?

扎加耶夫斯基:基本上都差不多。米沃什和辛波斯卡跟我们都互相邀请彼此去家里吃饭。他诗里头不是有克里米茨基嘛,他就是A 5出版社的,他也经常请我们和辛波斯卡到家里做客。

采访者:你如何看待如密支凯维茨、显克微支、莱蒙特、热罗姆斯基这一代的波兰诗人?

扎加耶夫斯基:正像你所知道的,密支凯维茨、显克微支、莱蒙特、热罗姆斯基他们这一代波兰诗人拯救了波兰文化,因为在他们写诗的时候,他们生活的年代是波兰被瓜分的年代。如果没有这一代著名诗人,那么波兰文化在当时就存活不下来,是他们让文化传承了下去。

采访者:想请问你对环境和环境文学的看法?你似乎很关心环境问题。

扎加耶夫斯基:我非常关心气候变暖的问题,这对于世界来说是很重要的话题。但是,现在有很多的诗人,就这个话题要写很多诗,可我不同意。我们可以呼吁怎么改变这种情况,但是,你用诗来表现,从艺术上来讲表现不出什么东西。所以,我认为我可以写但必须写好。但是,也不能把这个当一个题目去写,你可以去呼吁一下。有一次我们到英国开一个环境保护的会议,科学家们请了很多的作家、诗人一起开。会上,科学家呼吁诗人、作家,你们要写这些东西。我当时说,作家、诗人可以呼吁,而不是专门就此写诗,写文章,因为诗歌解决不了什么问题,表达不了什么东西。我当时是采取反对态度的。是不是以别种方式,不是以写诗的方式去关注?

采访者:中国汶川地震的时候,也产生了这种灾难诗歌,但是后来留下的很少。那你在写《试着赞美这遭损毁的世界》这首诗的时候,有没有注意灾难与诗歌的关系这个问题呢?

扎加耶夫斯基:很多人都告诉我他们喜欢《试着赞美这遭损毁的世界》这首诗,其实我最想说这首诗跟9·11真的没有关系,但它是在9·11之后发表的。我写的不是灾难诗,所以它就能留下来。很多人喜欢这首诗,我相信我当时不是写灾难。其实我对人类灾难是有自己想法的,但并不准备用诗歌去写它。其实9·11之后,美国诗人写灾难诗的不多。真正美国大量写灾难诗是越战之后,很多诗人谴责入侵越南、残酷的屠杀等等。但是就这种诗,流传的不多,上口的也不多,我也记不住。

采访者:你早年参加的文学运动,后来被文学史整体命名为“新浪潮”。其时,你在克拉科夫组织和参与的诗歌派别有更为具体的名称“现在”。早年的诗歌运动和后来你写作的关系是什么?

扎加耶夫斯基:实际上那个时候我的诗歌对我现在写诗一直还是有影响的。只是我现在写的诗跟我1970年代写的诗相比,抛弃了一些政治的内容。比如说我们上世纪七十年代“现在”诗歌运动,写的诗就是对很具体的事物的观察,不是写抽象的谁也看不懂的诗。对我来说,我还是继承了那种诗风,现在还是选择具体的事物去观察,而且注意到一些具体的痕迹,然后经过自己的观察和思考再反映出来。我写的不是抽象派的诗。所以,应该说我的诗歌是一种对上世纪七十年代诗歌的延续和传承。

采访者:你是否认为你与诗人塔·鲁热维奇的“裸诗”风格接近?你对你们之间的交往有什么深的印象?你对这样的诗歌有什么样的评判和辨识?

扎加耶夫斯基:鲁热维奇在波兰应该属于伟大的诗人之一。但是,我这么评价他还是带着自己一定的保留意见,原因就是他在二战结束之后曾经写了几十首非常伟大的诗,而且这些诗流传至今。可是我为什么对他的评价有保留呢?他跟米沃什、赫伯特、辛波斯卡等有不同的地方。这几个大师级的诗人不断地创新,不断地发展,但是,鲁热维奇就没有创新和发展,直到今天他还是保持着二战以后的风格。二战以后波兰的诗风是散文性的诗,那时候描写战争的残酷,需要这种散文诗。所以,从这个角度来讲,他还是比不上米沃什、辛波斯卡等人。他写了这么多年的诗一直总保持着一种风格,作为诗人这不是特别好的事。在我看来,他应该说是一个更好的剧作家,他在剧作里写了一些悲剧的东西,展示了对人生世界的一些看法。所以,如果说他是一个好的诗人倒不如说他是一个好的剧作家,他的戏剧作品比诗好,有发展,有进步。我们有交往但是我们不是朋友。我们见过几次面,没能成为好朋友,关系一般。

采访者:波兰有散文诗这一说法吗?写的人多吗?

扎加耶夫斯基:现在很难定义谁是专门写散文诗的。但是如果问写散文诗的,鲁热维奇是它的鼻祖。曾经很多人模仿他去写,模仿他的风格,模仿他的诗风写散文诗,他曾经就是这一派的鼻祖,所以他也有这个方面的粉丝。也可以从另外一个角度解释,鲁热维奇为什么现在在波兰还是一个比较有名的诗人呢。第一,他从1945年开始写诗,到现在已经七十年了,而且他还没有退出诗坛,他在诗坛里面算是一个比较伟大的人物,现在九十多岁还继续创作。他算是诗坛里的一个著名人物,他的这个地位是不能否定的。

采访者:诗歌这个东西是不是还是有什么秘密,为什么有些人能保持如此旺盛的生命力?我觉得他们应该是寻找到抵达诗歌的一种途径。在你看来,像这种类型的、能够保持旺盛生命力的人,是不是有一种能够控制诗歌的秘密?

扎加耶夫斯基:我不觉得有什么内心的秘密或是秘密的小径通往诗歌。但是,你们常常说,我是伟大的诗人,说我是大师,我自己却不这样认为。因为我觉得这也是让我自己永远保持一种清醒和新鲜的写诗的状态,我能写出我内心的感受和内心的观察。因为我真的不认为自己很伟大,而且我觉得如果自己觉得自己真的很伟大,可能就写不出东西来了。但是我非常怀疑自己,我非常不自信,而且我从来不觉得自己伟大,也可能就是这些东西让我感觉到内心的孤独,内心的怀疑,内心的不自信,实际上这是保持清醒思维和新鲜思维的一个最主要的保证。要说秘密,这个就是我最主要的秘密。

玛雅:我跟他(扎加耶夫斯基)聊天他总说,好的诗人,一会儿怀疑自己,一会儿又很自信,总是不确定。

采访者:你曾与亚当·米奇尼克一道作为“59人公开信”的发起和召集人,并因此丢了工作,你觉得从事政治运动和写作之间是不是很矛盾?

扎加耶夫斯基:这还是完全取决于个人。我个人觉得如果我从事一些政治运动,就会影响我的时间和精力去写诗,所以,我就退居后面。有些诗人觉得他们完全可以同时又搞政治又写诗,比如说波兰有个叫巴兰扎克的人,就写了很多关于政治的诗。这些诗你们现在可能不读了。但是我认为我跟他们不一样,他们那是又能写诗又能组织,我是一个不好的组织者,让我去组织这样的活动,我一首诗也写不出来,我只能去忙这些事情。只不过我不是站在前线作为一个指挥者和组织者,如果我要这样真的就无法干任何事情。可能这跟个人是有关系的,有些人可以同时做几件事,有些人就喜欢静静的,保持这种孤独安静地去做自己要做的事情。

采访者:你的诗歌中常常提到“新时代”、“新世纪”,诗里还有如“铁的膨胀”,这种“新”的东西是不是让你很恐惧?

扎加耶夫斯基:比如说,那个“铁的膨胀”之类的还算我中早期的诗。现在我就不写这些新时代啊新潮流啊新什么的。比如说在《铁的膨胀》那首诗里,大家都知道1980年代实行军管,我当时对于社会制度、对共产主义的认识,是他们是戴着手套的,但突然他们摘掉了手套,有一种赤裸裸的力量在里面,我就写了那首诗。那首诗是在实行军管几天之后写出来的,现在我就不写这样的诗了。那个还算一种正统类的诗。但是,现在比如说克里米亚事情发生以后,乌克兰的局势发生了变化以后,我也担心要出现某种新时代。但是我现在还没有打算要写某种新时代的诗。这不完全是出于恐惧,是出于当时的形势以及对整个形势的思考和观察。

采访者:1982年你到了巴黎,后来在巴黎的二十多年当中你说过:“我没有触及法国的根”,那你对于法国知识界整体的评价是什么?

扎加耶夫斯基:这个是一个非常个人的问题,但是,总的来说,巴黎的知识界是很好的一个知识界,但是,我其实跟他们没有太多的联系,没有什么根本上的联系。原因就是法国的知识界根本不读诗,我倒是读法国知识界的书,这个情况一直没有发生任何的改变。所以,在这种情况下,我是比较脱离他们的知识界的。其实,我个人认为,法国的知识界还是非常好的,有很多大的知识分子,也有很多哲学家,因为法国本身是具有哲学思维的传统的。但是,法国人喜欢集体主义,喜欢所谓传统的分流派的概念,他们喜欢随大流。如果现在流行的是存在主义,整个的知识界都是喜欢存在主义的流派,如果这个流派又叫做别的什么,他们一大拨人都去随大流成了这个流派了。比如说,法国知识界曾经流行共产主义流派,这些人就是共产党那种流派。所以,它就给我一种感觉,特别是用法文的时候就有一种特殊的,被我称之为一种法国特殊的不自然的人为的语言,就是他们那些语言相对来讲比较僵化不那么自然,而且这个是随大流主义或者是所谓的集体主义、集体性行为,也可以说是从众行为。所以,他们给我的感觉就是他们不够深刻,缺乏独立思考,更多的时候他们的一个缺陷是患有一种集体主义病。

采访者:在你的诗里写过:“唯有他人能拯救我们”,也就是“另一种美”,这句话曾得到米沃什的推崇,你又如何去理解萨特的“他人是地狱”?我很喜欢你“唯有他人能拯救我们”这句话,有一种很大很博爱的东西在里边。

扎加耶夫斯基:“唯有他人能拯救自己”,我是从另外一种思维在想,它也可以被称之为一种实用主义的方法吧。比如说我自己从来不去反复阅读自己的诗,不会反复阅读自己的散文,我只因为是出版的要求去改它,出版社让我读的时候才会回到自己的诗,回到自己的书中。要不是这个时候我从来不去读。你能有自己的概念就是你在写作中要反映自己内心世界和想法的时候,除了那个时候基本上是不会回到自己的。只有在阅读别人的诗的时候,阅读别人作品的时候,你才能够感到更深刻的一些东西的存在。所以,这就是一种“他人的拯救”,就是“其他的美”。你肯定不认为自己是美的,诗人肯定都是怀疑自己,不相信自己,没有自信,只有你在看别人的时候才知道有一种美,才能够得到一种救赎。

采访者:天主教对你的写作和生活有没有影响?对你整个写作有没有影响?

扎加耶夫斯基:天主教的思想对我的写作起着非常重要的作用,尽管我不是一个虔诚的天主教徒,也没有参加过任何天主教的洗礼,因为我是一个犹太人,是一个无神论的犹太人。我出生在一个无神论的犹太人家庭,选择天主教完全是个人的一个极端的选择,我受到宗教的影响非常的大。可是,这完全是自己的选择。

所以,我还是想多说两句,一个就是尽管是自己选择了天主教,而且非常虔诚,在我的写作里面受天主教的影响非常大,可是,我也介入犹太主义,我对犹太教批评非常严厉,非常尖锐,为此得罪了很多犹太人。尽管自己是犹太人,但是犹太人非常不喜欢我,我坚决反对《旧约》全书里面写的那些东西。我认为他们非常黑暗,把别人陷入苦难的境地。我作为犹太人是在犹太人圈子里面最不受欢迎的一个。因为我的这种写作,我在犹太人当中陷入了一个极端的困境。

采访者:你的诗歌当中也多次写到西蒙娜·薇依这位法国的神秘主义哲学家,你觉得西蒙娜有没有影响到你的写作?

扎加耶夫斯基:说到西蒙娜·薇依,她并不是唯一存在于我的心灵当中被崇拜的诗人,实际上她也影响了赫伯特和米沃什。在波兰第一个读到她并把她介绍到波兰的是查浦斯基。然后,米沃什开始读她,赫伯特开始读她,当然,她的经历,她的美貌,她的思想,还有她的很多的东西是在我们的诗歌当中,对我们这些人的诗歌是有影响的,但不是唯一一个有影响的。我还想补充两句,西蒙娜·薇依其实至少在西方世界——不知道在中国是什么样子的——影响了两代人,影响了我父母那一代人(米沃什那代人),同时影响了我这一代人。比如说,我们这一代人还有上一代人,都非常清楚地了解她。她对于现在的美国、波兰的年轻诗人就没有什么影响力了。你跟特别年轻的人谈到西蒙娜·薇依,他们都不知道是谁,她的影响已经慢慢减弱。

采访者:她是属于某个时代的人物了。

扎加耶夫斯基:我觉得她是一个非常伟大的人物,也许她还会返回到我们这个社会当中,还会对今后的一代人产生影响。但这个很难说,都是一种猜测。我之所以说她是一个伟大的人物,是一个非常值得崇敬的、有代表性的人物,就是因为她的思想方法。按道理说,她从根上来讲可能是左派的思想,而且她会体验劳苦穷人的生活,去同情劳动人民。她会主动去当工人,到工厂体验生活,从中会看到人民实际的痛苦的生活,她会描写它。同时,她又是有比较重的神秘主义宗教思想的一个人。这两个特点很难在一个诗人身上体现出来,可是在她身上就体现得比较完整。她可以把两种东西融合在一起。比如说一般情况下,作为诗人来讲,要么就是不信教,没有宗教信仰,是无神论者,要么就是有神论者。可是她是把有神论和无神论非常好地融合在一起,这个也是她的伟大之处,也是让别人敬仰之处。

采访者:你在美国的经验,你似乎不是很满意美国诗人对于“思之残酷性的逃避”,你是怎么看待原来的社会主义国家比舒服的美国和欧洲更能产生深刻的诗歌?

扎加耶夫斯基:这当然都不是绝对的,任何事情都不能绝对地去看,都是相对的。但是,在某种情况下为什么是这样呢?就是在社会主义制度里面生活写作的诗人和作家,他会冒更大的风险——思想的风险,写作的风险。对他来说这样写作并不是一种享受,可能会给自己带来一些不利的因素。所以,在这里可能就是会产生一些更深刻的反思或更深刻的思维、更深刻的批判,来表达自己的思想。比如说,我的美国同行诗人们曾经就羡慕我,羡慕像我这样的诗人常常因为写作受到跟踪,受到人家的批评。他们就没能经历这些。他们也是想被别人跟踪,有一种紧张感、紧迫感。美国诗人非常羡慕我们,也是想经历这种被跟踪、被批判的紧迫感、危险感,他们就是没有这种体会。

采访者:是的。像苏联时期,很多写作的人都受到迫害。一战二战就是所谓的波兰二十年,黑暗十年,光明十年,不知道你怎么看待这个说法?比如说俄罗斯的白银时代、黄金时代。像米沃什就应属于黑暗写作吧。

扎加耶夫斯基:米沃什他是经历了,他的经历非常的丰富,也体验了不同的时期,你也知道他活到了九十三岁。应该说他是在光明当中写黑暗,在黑暗当中写寻找光明。他开始写作是在一战之后,他就是在光明中写作,但他的诗非常悲观,非常黑暗。但是到了第二次世界大战,希特勒占领了整个的欧洲,发动了战争,那个时候真是在黑暗当中写作,但他看到了更多的光明,所以他曾经说过一段话:“黑暗是不需要寻找的,自己就会到来。但是,光明需要寻找。”米沃什早期的诗都比较悲观,比较失望,写作时期是光明的,但是写作的内容是悲观的,忧伤的。但是他到了战争时期,在黑暗时期写作就是写人的现实、写得非常具体。以前在光明中写的黑暗写得非常笼统,非常抽象,但是在黑暗当中写的就是非常现实、非常光明、非常具体的东西。总结成一句话,就是米沃什常常在光明中描写黑暗,在黑暗中寻找光明。

采访者:波兰的作协主席说过:自从辛波斯卡获了诺奖以后,米沃什好像对她很有意见,然后就没跟她交往了。

扎加耶夫斯基:这应该是一种没有来由的说法,因为辛波斯卡得了诺贝尔文学奖以后,米沃什第一时间就打了电话,而且他家里面还放了录音机,电影里面也放了。他主动把这一段话录下来证明了他的兴奋之情。他给辛波斯卡打了一个电话,说他非常高兴,祝贺她得了奖,他非常激动,然后他戏谑说,现在你就没有什么和平生活可过了,你的生活就会被别人打扰,你就要不停地参加各种会议,跟各种各样的人见面。辛波斯卡是不愿意跟人家见面,喜欢安静生活的人。他说这下你可好了。这是一种玩笑的方式。后来他们接触非常多。说句玩笑话,如果米沃什根本没得过诺贝尔文学奖,也许他会嫉妒说本来是我得的现在给了你了,但他自己是诺获得者,他有什么好嫉妒和生气的?他只有高兴,又多了一个同伴。

采访者:据说你连续多年都在诺贝尔文学奖的最后五人短名单上,2012年莫言获奖时,你排在排行榜的第三个。你关心诺奖吗?你认为波兰四个获奖者之外,被忽视的重要诗人和作家是哪些?

扎加耶夫斯基:我是否在乎诺贝尔奖,这个问题很难回答。我担心,这个问题涉及到世界上所有的作家和诗人们,该奖项已经获得了如此惊人的无可比拟的力量,因此对它也就很难保持绝对的冷漠。不过我尽量不去想它,其实,我也很少去想,通常只是在获奖名单公布之前去猜测一下谁会得奖,就像在体育赛事前猜测一下谁会赢那样,然后就会忘掉它。

让我推测一下,今后有哪位波兰诗人或者作家会获诺贝尔奖,这个问题我也很难回答。有很多很好的作家,但不应由我来评判谁会得奖。如果有人请我当评委去评判谁会获某某奖,我是不会同意去做这样的评委的,因为我不想当我同事的裁判。