版话心语

文牧江

湖南隆回人。1997年毕业于湖北美术学院版画系并获学士学位。现为湖南科技大学艺术学院副教授,硕士研究生导师, 中国美术家协会会员,湖南省美协版画艺委会副主任,湖南省青年美协副主席。

版画在中国被界定为西洋画,其根据是中国现代版画缘起于20世纪30年代鲁迅先生介绍引进西方版画并倡导的新兴木刻运动,早在1927年,鲁迅先生便开始通过各种渠道搜集外国版画书刊、画集与原拓版画,并在《朝花夕拾》《朝花旬刊》等刊物上刊登版画。此后,鲁迅先生又收集外国木刻版画出版《近代木刻选集》《凯绥·珂勒惠支版画选》等版画集,1931年,鲁迅先生聘请日本友人内山嘉吉在上海举办木刻讲习会,把国外的版画介绍到中国,开启了中国现代版画的征程。在探求版画的起源时,学术界普遍认同版画起源于中国的雕版印刷,现存最早的版画乃是现存于大英博物馆的出土于敦煌莫高窟藏经洞的《金刚经》扉页插圖,但中国传统版画以复制、传播为主要功能,当时的人们在制作时并没有关注其艺术功能,还不能称其为严格艺术上的版画,但中国作为版画艺术的起源国的事实是毋容置疑的。新兴木刻运动喻示着中国版画以一种纯粹的艺术形式存在,以迥异于复制版画的技法、内容、形式表现现实生活,反映当时当代中国人的审美心态与情感世界,开启了中国创作版画的纪元。

中国版画经历了20世纪30、40年代的童年期,建国后的成熟期,文革期间的中衰期,以及改革开放后的全面发展期。1990年代,中国版画更加注重对于版画本体语言的探索,关注版画创作的艺术表现力与精神内涵,进入蓬勃发展时期,正是这一时期,我开始了自己的版画生涯。

我向来认为,艺术是崇高而圣洁的,而作为艺术的创作者,在具有敏锐的艺术感悟力、丰富的情感认识与独特的创新意识的基础上,还必须有执着的探索精神与宠辱皆忘的人生态度。对我来说,版画创作是一种生活方式,版画就是我生活中不可或缺的一部分。

现代木版画的语言表达

语言是人类重要的交流工具,是人们进行交流与沟通的表达符号,版画作为一种艺术形式,有其鲜明独特的语言符号体系,如何熟练的掌握版画的语言特色,并灵活运用到版画艺术创作中去,表达作者对生活的感受与情感体验,是版画创作的基本要求,甚至有艺术家毕生致力于版画语言的探索与研究,可见语言研究的重要意义。版画是由印刷技术的发展而衍生的一种艺术形式,除了具有复数性与间接性两个基本属性外,版画还具有传播性、程序性等特征。随着印刷技术的发展,版画的语言不断丰富,形成了凸版、凹版、平版、网版、数码版等风格迥异的版画语言体系。木刻版画是历史最为悠久的版画艺术门类,无论东西方,木刻最初都是以复制为主要目的,并且以黑白为主,尽管东西方因文化差异而形成了不同的观察方法和不同的创意思维方式,但历代版画创作者潜心研究,不断探索“刀”与“木”之间的和谐统一,使得古老木刻版画焕发着时代的光辉。吴冠中先生有句名言:“笔墨当随时代”,笔墨是中国画的语言,木版画的笔墨就是“刀味”与“木味”,站在传统木版画的立场,探索具有时代气息的木版画语言是我进行木版画创作初期的主要目标。

20世纪90年代的中国木版画,完成了本体语言转换的中国化进程,木版画领域活跃着黑龙江套色木刻版画群体、云南减版油印套色木刻群体、江浙水印木刻群体及四川黑白木刻群体,这些版画群体各自具有鲜明的语言特色与地域特征。面对如此丰富而成熟的木版画语言体系,如何形成自己独特的语言与艺术风格是我一道艰难的门坎。大学学习期间,我在木版画语言表达方面不断进行实验性探索,毕业创作的五幅作品就用了五种不同的语言形式,但每种形式都摆脱不了别人的影子,不能形成自己独有的语言特色,《纸鸢》运用减版油印套色表现技法与马赛克套印技法结合的方式,虽然因表现题材的差异,画面上看起来与云南绝版油套有所区别,也与宁夏的套色木刻面貌不同,但总觉得有技法拼凑之嫌。《雀声渐远》运用多版交叉套印的方式创作,版与版之间相互补充,套印的次序与用色的层次变化能给画面带来难以预计的偶然效果,使版画的创作过程充满机遇与挑战,这是我喜欢的创作方式,但如果把控能力不强,就会无法收拾,虽然《雀声渐远》最终入选第十三届全国版画作品展,但我现在仍认为这是个意外。带着怀疑的态度走在探索的路上,是我追求版画语言的写照,怀疑自己其实是件痛苦的事情,在此过程中的纠结与彷徨甚至可以摧垮个人的意志。在坚持中,我创作了《雀声已远》系列作品,作品沿袭《雀声渐远》的主题与图式,在语言表现上虽然也是运用减版油套的技法,但图像处理上借鉴了现代数码技术图像处理的方法,具有一定的语言特色,更重要的是我开始了系列作品的创作,在语言探索与锤炼上更加具有深度和系统性。

艺术的语言要“精”、要“新”,“精”就是别人做不到的,“新”就是别人想不到的。当技术做到极致的时候就是艺术,版画是各艺术门类中技术性最强的一种艺术表现形式,技术美也是版画作品的重要审美指标,中国现代版画领域中,以技术或技法见强的知名画家和成名作品很多,我创作《雀声已远》《清风掠影》及《状态》系列作品时,在语言上企图凸现套色木刻色彩叠加形成的斑斓效果,让技法为主题服务。这两个系列的作品完全以西方的视觉习惯为造型依据,注重透视、光影与空间的营造,强调对现实世界的再现,形成了较为鲜明的语言特色,但总觉得语言不够纯粹。绘画语言的纯粹性是指材料运用或表现手法上的单一性与纯洁性,纯粹性是画家的智慧、情感与灵光的显现,是对生活的感悟与对艺术的理解在画面中的集中表现,是一种有别于常态的直观的视觉经验。在《状态》系列作品的创作过程中,语言的纯化成为主要目标,运用三角刀刻出的等大等距离的楔形线条作为基本造型元素,以减地套色的技法塑造体量与空间,单一少变的线条与表现对象的体积与转折完全无关,利用单一的线条排列与减地叠加套印时色彩明度的递减表现出微妙的色阶变化,这种表现方式减弱了物体的体积与质感,增强了画面和谐的效果,使得艺术语言单一而纯粹。但在创作过程中,单调重复的刻版过程往往容易使动作机械而麻木,思维理性而僵化,一定程度上抹杀了艺术表现的情感投入与激情宣泄。

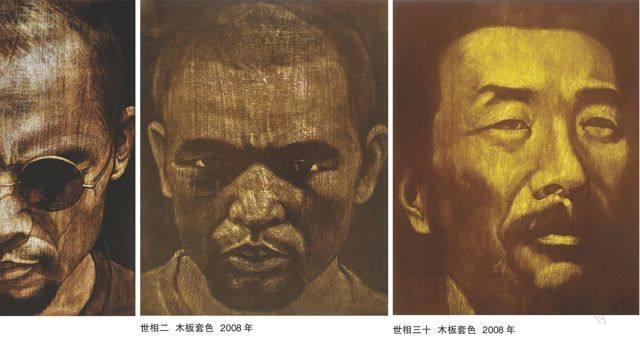

艺术创作不是体力劳动,版画家不应该是苦行僧,版画语言需要出巧、出奇、出新,在完成《雀声已远》《清风掠影》与《状态》系列作品后,我开始重新审视自己对版画语言的理解。事实上,在《状态》系列作品的创作过程中,我发现因为木板的年轮机理使得木板的密度有细微的差异,用刀较顺应的平行排列的刻线方式通过减地套印会显现出木纹的机理,为了能使木纹的机理更加清晰,我开始进行实验性尝试,《世相》系列作品用钢刷代替刻刀,抛弃了传统的木刻刀,也放弃了传统木版画的硬边印痕,把传统木刻版画的概念拓展为“凸”版画,强化“印”的概念,扩充“刻”的内涵,用“制版”代替“刻版”,运用各种工具与手段在版面上制作具有凹凸感的痕迹,制版的方法灵活多变,偶然性与必然性相互交织,形成了迥异于传统木版画的新的语言特色。《世相》系列作品以钢刷代刀,制版快速而灵活,充分利用木纹机理,创作过程直接而痛快,给人带来充满灵性的非习惯性的视觉感受。《世相二》因此获得首届云南国际版画展国内唯一金奖,大展评委之一、云南省美协主席、著名版画家郝平点评:“《世相二》利用了版画材料特质,用写实的手法刻划出人物面部刚毅的效果,木质材料纵横交错的纹理凸现了作品人物的沧桑,同时,人物面部棱角分明、眼神凌厉,与作品名称形成呼应,反映出现代社会人们内心世界里的冲突与迷茫,总体给人一种力量的震撼。作者利用版画造型语言这一特殊形式,运用娴熟的技法,与作品所要传达给人们的思想的结合堪称完美,这也正体现了版画这一艺术表现形式与作品本身所要表达的情感相互依存的实质”。点评中对于《世相二》语言运用给予很高的评价。

感同身受的情感体验

艺术创作是指艺术家以一定的世界观为指导,运用一定的创作方法,通过对现实生活观察、体验、感悟、选择,提炼生活素材,塑造艺术形象的创造性劳动。艺术家通过艺术创作传递情感,表达自己对世界的观点与态度,是为人类自身审美需要而进行的一种精神生产活动。艺术创作过程中主题的选择与语言的运用至关重要,通俗的讲就是做什么和怎么做的问题。

艺术作品的语言形式与主题思想是辩证统一的关系,二者相互依存,没有主题思想的语言形式就像缺少灵魂的躯壳,而没有语言形式的主题思想就如游离的孤魂,语言形式与主题思想的完美结合才能带来具有心灵震撼力的审美感受。俗语云:“画如其人” ,画家用自己的生活经历与真实的情感体验进行创作,表现具有典型意义的精神感悟,以期使受众产生心灵的共鸣。 版画创作具有间接性基本特性,画家在创作过程中的情感传递不如其他画种那么直接,这就要求版画创作主体的情感更真实执着,投入更彻底。 我从小生活在雪峰山麓偏远的花瑶聚居地,这里风景优美,民风淳朴,耳濡目染中对于花瑶生活习俗及其民族民俗文化有着深刻的认识与真切的情感体验。大学学习期间,我开始花瑶题材的《雀声已远》的创作,当时虽然确定了题材,但并不等于确定了主题思想,关于少数民族题材的绘画作品很是常见,当时已经有一些著名画家创作了花瑶题材的美术作品,人民艺术家陈白一先生创作了《清风窸窣》《回娘家》《吾辈吾乡》《香清图》等一批花瑶题材的工笔画作品,陈老用细腻精湛的工笔技法描绘花瑶现实生活的小情小景,画面具有高度的唯美意味与真切的情感链接,是一幅幅理想化的生活画卷。著名版画家陈九如创作的《暮月》《雷声》《收货》等花瑶题材的作品,则运用石版套色技法,以丰富的色调表现花瑶的劳动与现实生活场景,画面具有浓厚的舞台效果。两位画家虽然选择的是同一题材,但因切入点不同,作品带给观众的视觉感受也大不相同,如果说陈白一先生的作品是贴近花瑶情感的唯美表达,那陈九如老师的作品则是远观花瑶生活场景的宁静呈现。从瑶山走出来的我,对花瑶民俗习惯与文化心理有近距离的了解。在我看来,虽然有很多表现花瑶题材的美术作品,但这些作品都没能真实的反映花瑶的生活状态,尽管这些画家有的也曾多次到瑶山写生、采风或体验生活,但无论如何也难比我在瑶山近二十年的生活体验。

二十世纪九十年代,交通与信息的快速发展使得偏僻闭塞的瑶山日趋喧嚣,年轻的花瑶人走出瑶山,走在现代都市的街头,山寨与都市的巨大反差不可避免的导致心理上的巨大落差,民族传统文化是否会被现代都市文化的浪潮吞噬。《雀声已远》系列作品正是对这种忧虑的表现。《雀声已远》是《雀声渐远》的延续,“雀声”暗喻花瑶民族文化,民族文化的现代发展从标题上就可以读出些许无奈,“雀声已远”也许只是个假设,但在这个假设变成事实前我们应该思考些什么。《雀声已远》系列作品将成群结伴的花瑶放置与现代都市环境,花瑶传统服饰与现代都市的灯红酒绿形成视觉上的反差,表现出传统与现代的冲突。《清风掠影》系列作品沿袭了《雀声已远》的图式与主题,画面仍然以三五成群的花瑶为主体,但画面背景则是花瑶生活的自然环境,看起来人物与环境之间关系和谐,可纪实性的场景再现被投射在画面上的飞机的阴影打破,沐浴着传统文化“清风”的花瑶是否被掠过的外来文化的影子所惊扰,这是我创作花瑶题材作品所思考的问题。艺术作品是创作主体情感经历的体现,在惊喜于家乡花瑶社会生活日新月异的同时,对于花瑶民族文化的日渐消失深感忧虑,因此,《雀声已远》《清风掠影》等作品以真挚的情感体验来表达了对传统文化现代延续的关注。《美术》杂志执行主编尚辉在《全球化视野中的本土立场》一文中写道:“出生于瑶族山寨的文牧江亲身感受了现代文明对于偏僻山寨的惊扰,虽然瑶族山寨的物质生活提高了,但花瑶民族的文化在逐渐消失。在《雀声已远》系列作品中,他把代表民族传统文化的花瑶的群体形象与带有某种现代文化意味的符号组合在一起,形成了花瑶文化与现代文明的冲突与对比。在《世相》系列作品中,他又将这种文明的冲突转换为对现代人心理精神与生存状态的揭示,以此表现在一张张看似平静面孔的背后隐藏着的恐惧与忧虑。”

艺术家可以分为内向型与外向型两类,内向型是挖掘自我的艺术家,外向型是处理社会问题的艺术家,也可称之为 “问题型”艺术家。外向型艺术家如果不具备内向型艺术家进行艺术创作的能力,或者经历这类艺术家的艺术创作的阶段,他们的创作基本上与艺术关系不大。从《清风掠影》到《世相》系列,在表现主题上完成了从群体到个体、从外视到内观的转换,也完成了从外向型到内向型画家的转换,这是一次自然的真实的情感转换。在进行版画创作初期,我注重對版画语言和技法的锤炼,《雀声已远》《清风掠影》表现对社会问题的关注和思考,《世相》系列作品逐渐转向对个人精神世界的探索。2007年开始《世相》系列作品创作的时候,我已经离开家乡独自奋斗二十余年,浓郁的乡情被时间的流水反复洗涤,花瑶题材的创作因情感的日益苍白难以为继,亲身体验着都市忙碌的身影与看似平静的面孔后隐藏这的各种情绪,众生之像,众生心相,享受丰厚物质资源的现代人又具有怎样的精神领地,《世相》系列作品用特写图式揭示现代人的生存状况,关注个体的精神世界,表达了创作主体关于现代生活的情感体验。

为生活而艺术

艺术创作是为人类自身审美需要而进行复杂的精神生产活动,是具有创造性的、独立的、纯粹的审美创造活动,属于形而上的哲学范畴。因此,对于艺术的追求是超越物质层面的精神追求,纯粹的艺术追求应当解脱物质枷锁,抛弃物欲的桎梏。在物质生活方面知足常乐,在艺术追求上永不满足,这是我的人生观念,艺术创作作为一种创造性的精神生产活动,是一件非常艰难的事情,除了需要有坚实的艺术功底、出众的意识素养、活跃的艺术思维与宽阔的艺术视野外,还需要有忍得住贫寒、耐得住寂寞、勇于探索不放弃的精神品格。

在我的版画创作历程中,始终坚持为生活而艺术的原则,从外观上关注中国传统民族文化、特色地域文化与现代文明的矛盾与冲突,内视上关注现代社会环境中人的生活状态与精神状貌,同时,不断的进行版画本体语言的探索与现代语境的转换。生活是艺术创作的源泉,艺术创作必须走进生活,感悟生活,把自己从日常生活中体验到的真情实感表现出来,有真挚情感投入的艺术作品才能感动观众并产生心灵的共鸣。《雀声已远》《清风掠影》《状态》系列作品都以我身边的人和事为表现对象,我就是他们中的一份子,与他们同呼吸、共命运,有着共同的情感体验,艺术创作成为感情自我流露的一种方式。为艺术而生活,为生活而艺术,让艺术成为自己生活的一部分。版画创作就是我生活中最为重要的组成部分,就如每天必须吃饭睡觉一样,版画创作我日常生活中不可或缺的环节,使我的生活充满活力、激情与期待。