五彩珍瓷

陈平

钧瓷入窑一色,出窑千彩,故有 “钧窑无对,窑变无双”之说。采用铜元素烧成铜红彩斑釉及各色铜釉是钧窑发展史上一个里程碑意义的飞跃,是钧窑大放光彩,在中国古陶瓷史上占有重要的地位的关键。

钧窑是中国古代北方最著名的瓷窑之一,其窑址位于今河南省禹州市。它以神奇诡秘的“窑变”,呈现出五彩斑斓的绝妙釉色。既受帝王青睐,入主宫廷,又得平民厚爱,家传为宝。钧瓷的偶然性、排他性、唯一性和神秘性,使其成为陶瓷艺术皇冠上的一颗熠熠生辉的明珠,蜚声中外。业内关于钧窑的始烧年代和钧官瓷的生产年代一直争论不休,这些学术问题的最终解决,尚有赖于更多新的考古发现和科技的进步。

钧瓷由来

自明末始,文献在论及钧窑或钧州窑时,可能因避讳而将“钧”写作“均”。至今仍有人将“钧”写作“均”。 钧窑位列中国宋代五大名窑之一,对这种殊荣,若仔细加以推究就会发现其实它并不科学,值得商榷。

文献中有关“钧州窑”的记载首见于明弘治十七年(1504年)的《宋氏家规部》:“钧州窑,注,深紫色者,粉青色带微紫者,质甚厚。”钧窑可能是钧州窑的简称,或云“钧窑因钧台(夏禹的儿子夏启宣誓继承王位时所站的台)得名”,亦未可知。钧窑为北方地区著名瓷窑。它以阳翟为中心,窑场遍及钧州(二县一镇)各地。目前已发现110余处窑址。所谓钧瓷,是北宋时河南阳翟县所烧的一种青瓷,彼时尚无钧窑之名。当今古陶瓷学者称,窑器造于北宋者名曰“阳翟窑”,以造于金朝者,始称之为“钧窑”,清人或称“禹窑”。

弘治十五年(1502年)《大明会典》中有关钧州瓷器贡御的记载:“凡河南及真定府烧造,宣德间题准,光禄寺每年缸、坛、瓶,共该五万一千八百五十只,分派河南布政司。钧、磁二州酒缸二百三十三只……”钧台窑始烧于金大定二十四年(1184年),钧官瓷琢器(陈设类钧瓷)的始烧年代可能是元末至永乐年间,或稍后一个时期。钧瓷采用素烧强固胎体,釉烧呈光泽色彩的二次烧制工艺,这在钧台窑遗址中可找到证据。因此,钧窑是一个既生产日用瓷,又生产贡瓷和官用瓷的窑场。金元时期,北方逐渐形成了一个以钧窑为中心的瓷窑体系。

以上仅为文献中对钧瓷的记载,迄今为止,既无带纪年款的传世钧官瓷出土,也未见墓葬出土带纪年款钧官瓷。辽代遗址和墓葬中亦不见钧瓷。金代遗址和墓葬中出土的钧瓷甚少,尤其缺少确切纪年墓出土器。

两岸故宫博物院收藏的钧官瓷大致可分为粗放型与精细型两类。粗放型钧官瓷工艺比较原始、落后,年代可能早于精细型,从精致型钧官瓷支烧工艺的进步和模印数字的采用来看,其诸多工艺特点均似在粗放型的基础上改进而来。

数字之谜

钧官瓷的底部大多镌刻有一至十的数字。编号有烧前刻制者,但亦有少数为清代宫廷玉工所刻。河南禹县钧台窑址曾发现刻有一至十数字的钧瓷标本,与故宫博物院收藏的钧官瓷相同,此类数目是同类制品从大到小的编号。一般认为,数字越大,器物越小。但只适用于花盆和托盆,并不包括出戟觚、渣斗式花盆、鼓钉洗和后世仿品等,因为这些器物上镌刻的号数字码多为随意为之,不代表任何意义。

精致型钧官瓷数字位于外底,位置固定,为模印数字,字体书法较规整;粗放者数字大多刻于圈足内侧或云头足内侧,字体大都草率不工,位置不固定。乾隆时期,宫廷玉工除了在钧官瓷上加刻宫殿名和地名外,还模仿旧有刻字,在器物底部加刻或改刻数目字。釉色相似的器物可能配合一付之记号。

特征

钧窑除烧造钧釉瓷外,还烧青釉瓷、白釉和黑釉瓷器。

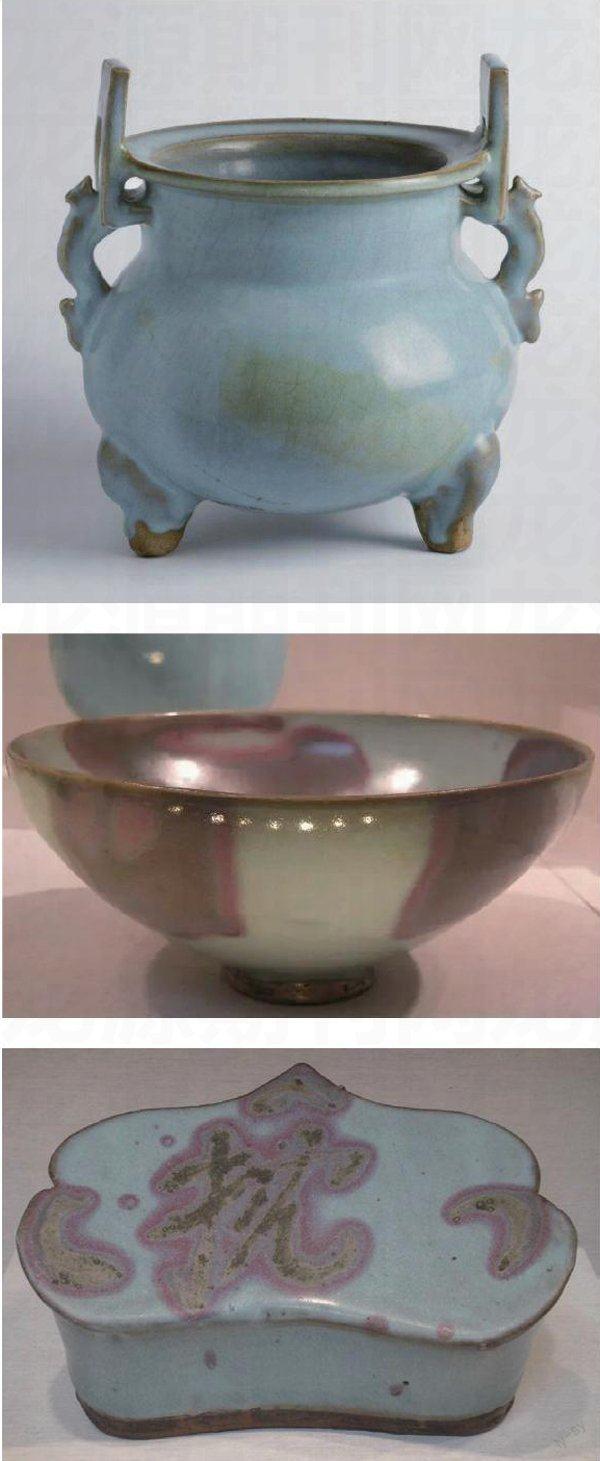

从造型上看,金代钧瓷造型线条流畅,亭亭玉立,元代则造型比较厚重,明清时则造型稍灵巧。钧瓷的器型主要有尊、瓶、罐、盒、杯、炉、洗、壶、钵、盘、碗、水盂及花盆、盆托等。

钧瓷采用乳浊釉,釉质莹润、含蓄,釉色变幻多端,釉面有垂流现象,器身不同部位,亦因釉层的厚薄不均和烧成因素不同,呈现出多种色彩,过渡部分多有白色、灰蓝色等针状结晶,俗称“兔丝纹”。宋金、元、明时期的钧瓷为灰胎,清末至民国年间的钧瓷才出现白胎。钧官瓷底足皆涂以芝麻酱色釉,里外皆施满釉,圈足内亦施釉。器釉面有“蚯蚓走泥纹”,这是钧瓷特征之一。

钧州市神镇产孔雀石(含铜)。钧瓷可能以孔雀石入釉,通过烧成期间氧化焰和还原焰的相互转化,使传统高温色釉由单色釉发展为多彩釉。

各种紫色釉是红釉与蓝釉互相融合的结果,钧官瓷中海棠红、玫瑰紫之属即是。红斑民钧瓷,则是在天蓝釉局部有意涂抹含铜着色剂所致。

钧瓷入窑一色,出窑万彩,有单色釉和多色釉。釉色主要有月白、天青、玫瑰紫、海棠红、葱绿、玛瑙红及天蓝等。钧瓷的红彩斑和玫瑰紫最为美丽动人,具有极强的视觉冲击力,因而也最具典型性,留给人们的印象最深。钧瓷的蓝色分3种,蓝色较深者曰天蓝,次之称天青,最淡者叫月白。就釉色而言,钧官瓷施3~4次不同的釉,然后通过高温烧制使得这几层釉互相融合,呈现五彩缤纷的色彩,可谓“红中透紫、紫里藏青、青中寓白和白里泛红”,反映了古代钧窑工匠精湛的钧瓷烧制技艺。

宋朝金代时期钧瓷多为小件器物,制作精良,釉层较薄,部分金钧瓷还采用了“裹足支烧”的方法,在足底留下了细小的支钉痕。钧官瓷器底多涂褐色(俗称芝麻酱色)护胎釉,采用支钉支烧工艺。既采用密集的锯齿状支圈,又采用稀疏的锯齿状支圈支烧,前者支钉痕小而美观,后者则留下一圈大而难看的支钉痕。钧瓷底足除采用圈足外,支足多喜用如意或兽足,且支足多为三足。

款识

钧官瓷的底款,刻有“重华宫-金昭玉翠用”“养心殿-遂安用”“养心殿-明窗用”“养心殿-长春书屋用”“瀛台-静憩轩用”“瀛台-涵元殿用”“漱芳斋用”“钟粹宫”“景阳宫”“永安寺-悦生殿用”“瀛台-虚舟用”“延禧宫-凝香殿用”“建福宫-凝辉堂用”“重华宫-芝兰室用”等后刻款,以及“奉华”“省符”等烧窑前刻款,此外,还常见以一至十的数字为铭款。

景德镇御窑厂仿烧钧瓷的底款主要有“大清雍正年制”“雍正年制”“大清乾隆年制”“大清道光年制款”等篆书款和“大清宣统年制”楷书款。但若未落款的仿钧器须仔细鉴别。其形制及釉色虽可乱真,但雍正仿品红釉颜色较淡且施釉较薄,有的器物有凸出的棱角部位,可见到白色胎骨。其底部亦大多涂有黑色护胎釉,釉面多无蚯蚓走泥纹。

恢复和发展

1955年全国首届陶瓷会议后,神第一陶瓷生产合作社主任刘保平根据会议精神和专家的建议,邀请钧瓷老艺人卢广东先生,试烧钧瓷。当年试烧钧瓷成功,并通过天津、青岛、上海和广州等口岸,销往法国、德国等欧洲国家和日本等东亚及东南亚国家。现在“禹州瓷业”蓬勃发展,为钧瓷界龙头老大。“钧瓷柴烧技艺”2008年被列入国家级非物质文化遗产项目。其代表性传承人任星航先生成立的星航钧瓷公司,已被列为“首批国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”。