辽宁中部平原地力培育型保护性耕作关键技术研究

崔昕

摘要:围绕地力培育型保护性耕作模式构建的目标,在辽宁中部平原地区开展垄作高留茬覆盖少免耕保护性耕作关键技术研究。试验结果表明:适合辽宁中部垄作区的垄作少免耕模式是碎秆覆盖和高留茬覆盖垄作少免耕模式。从经济效益和产投比来看,碎秆覆盖垄作模式为最佳耕作模式。

关键词:保护性耕作;技术模式;碎秆覆盖;高留茬覆盖;垄作;免耕

中图分类号:S345 文献标识码:A 文章编号:1674-1161(2015)06-0001-05

针对辽宁中部平原地区自然资源和社会经济条件特点,围绕地力培育型保护性耕作模式构建这一目标,在垄作高留茬覆盖少免耕保护性耕作关键技术研究方面经过多年攻关研究,形成了适合辽宁中部平原地区玉米田高留茬覆盖少免耕及碎秆覆盖少免耕保护性耕作集成技术体系。

1 材料与方法

1.1 试验地点

2007,2008和2009年分别在沈阳苏家屯保护性耕作试验区进行了连续试验。该试验区能够较好地代表辽宁中部平原区的气候特点。

1.2 试验方法

试验田玉米播种行距为60 cm。春玉米于每年4月播种,6月中耕追肥,10月收获。

试验区共设4个处理:1) 传统垄作模式(TL)。秋季玉米收获后,用人工将地表秸秆移走,地表留茬8 cm左右。春季播种前使用旋耕机整地起垄,4月底使用普通玉米播种机进行田间施肥播种,待玉米出苗后人工间苗除草,6月中旬进行中耕追肥起垄。2) 碎秆覆盖垄作少免耕模式(SCNL)。秋季使用玉米联合收获机收获的同时将秸秆粉碎后均匀抛撒于地表,春季播种时使用玉米垄作免耕播种机直接免耕播种,出苗后人工间苗、除草,6月中旬进行中耕追肥修垄。3) 高留茬覆盖垄作少免耕模式(GCNL)。秋季收获玉米时用人工将玉米穗摘走并将玉米秸秆上半部分移走,地表留茬25 cm左右作为地表覆盖物。春季播种时使用玉米垄作免耕播种机直接播种,出苗后人工间苗、除草,6月中旬进行中耕追肥修垄。4) 整秆覆盖垄作少免耕模式(ZCNL):秋季玉米收获时用人工将玉米穗摘走,将玉米整秆留在地里作为覆盖物。春季播种时先将玉米立秆压倒,再使用玉米垄作免耕播种机免耕播种,出苗后人工间苗、除草,6月中旬进行中耕追肥修垄。

2 结果与分析

2.1 不同处理对土壤水分的影响

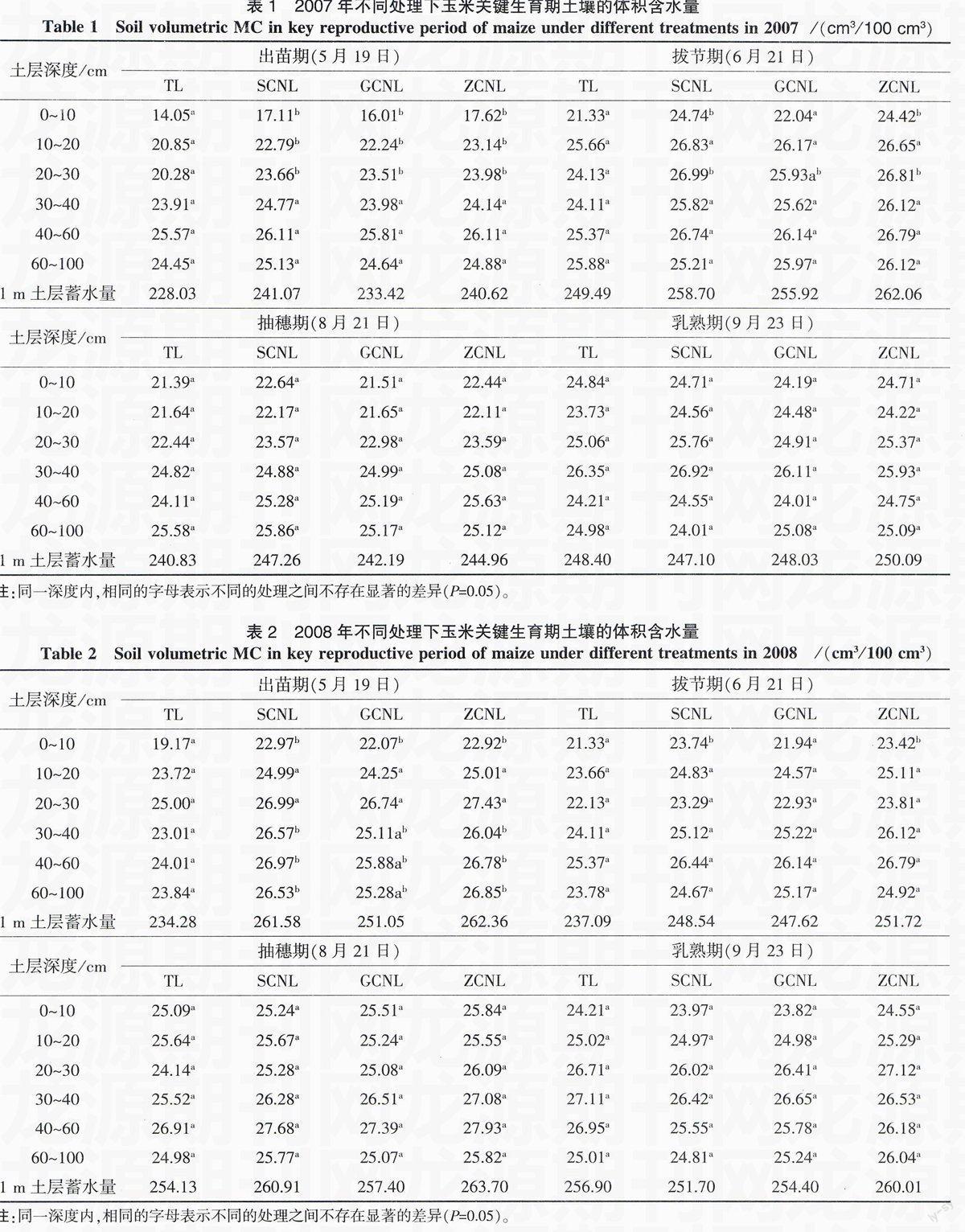

2007和2008年不同处理下玉米关键生育期(出苗期、拔节期、抽穗期、乳熟期)在0~100 cm土层内的土壤体积含水量情况分别见表1和表2。

由表1可以看出:从出苗期整个1 m土层内的土壤蓄水量来看,3种垄作少免耕模式与传统垄作模式相比分别提高了5.72%,2.36%和5.52%;在拔节期,0~10 cm土层内,碎秆覆盖和整秆覆盖少免耕模式的土壤含水量与传统垄作技术模式相比分别提高了15.99%和14.49%,而高留茬覆盖垄作少免耕模式的土壤含水量略有提高,提高了3.33%;在抽穗期,垄作少免耕模式的土壤含水量仍略高于传统垄作技术模式,其中,0~10 cm土层内3种垄作少免耕模式的土壤含水量提高了0.60%~5.80%,10~20 cm土层内提高了0.10%~2.40%;在乳熟期,整个0~100 cm土层内,碎秆覆盖垄作、高留茬覆盖垄作和整秆覆盖垄作3种处理模式的土壤蓄水量与传统垄作模式相比分别降低了0.52%,0.20%和0.70%。

由表2可以看出:在出苗期,整个0~100 cm土层内,碎秆覆盖、高留茬覆盖和整秆覆盖3种垄作少免耕模式的土壤含水量均高于传统垄作模式;在拔节期,0~10 cm土层内,与传统垄作技术模式相比,碎秆覆盖和整秆覆盖少免耕模式的土壤含水量显著提高了11.30%和9.80%,高留茬覆盖垄作模式提高了2.86%;在抽穗期,4种处理模式的土壤水分含量情况与2007年抽穗期相似;在乳熟期,4种垄作处理之间的土壤含水量不存在显著差异。

综上所述,在玉米出苗期、拔节期与灌浆期,3种垄作少免耕模式的土壤水分均高于传统垄作;在玉米乳熟期,碎秆覆盖和高留茬覆盖两种垄作少免耕的土壤水分略低于传统垄作,整秆覆盖垄作模式略高于传统垄作。

2.2 不同处理对土壤肥力的影响

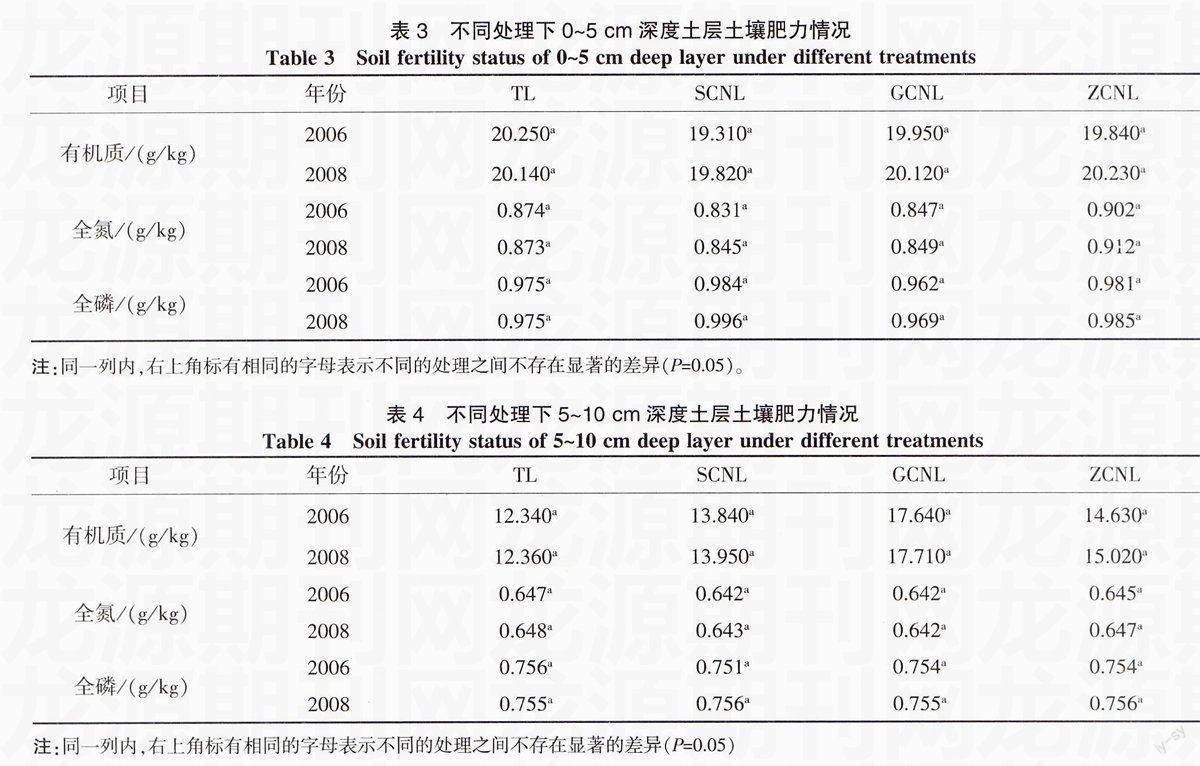

不同处理下不同深度土层的土壤肥力情况见表3和表4。

由表3可以看出:在0~5 cm土层内,土壤有机质含量发生了变化,与2006年相比,2008年传统垄作的有机质含量下降了0.110 g/kg,而碎秆覆盖、高留茬覆盖和整秆覆盖3种垄作少免耕模式的土壤有机质含量分别提高了0.510,0.170和0.390 g/kg。在这一土层内土壤全氮的变化趋势与土壤有机质变化趋势基本相似,与2006年相比,2008年传统垄作的全氮含量减少了0.001 g/kg,碎秆覆盖模式提高了0.014 g/kg,高留茬模式提高了0.002 g/kg,而整秆模式提高了0.010 g/kg。这一土层中传统垄作的全磷含量没有明显变化,碎秆覆盖、高留茬覆盖和整秆覆盖均有所增加,2008年比2006年分别增加了0.012,0.007和0.004 g/kg。

由表4可以看出:在5~10 cm土层内,4种垄作处理模式的土壤有机质、全氮和全磷含量变化不大。可能是由于试验研究周期较短,变化趋势并不显著。

综合来看,以“免耕少耕”等为核心内容的保护性耕作,不仅可以增加土壤有机碳输入量,减少有机质侵蚀损失,调节土壤有机质转化,增加土壤有机质含量,还可以增加土壤养分输入量,减少土壤养分损失,提高土壤养分含量,增强土壤肥力,达到培肥地力的效果。

2.3 不同处理对玉米出苗率的影响

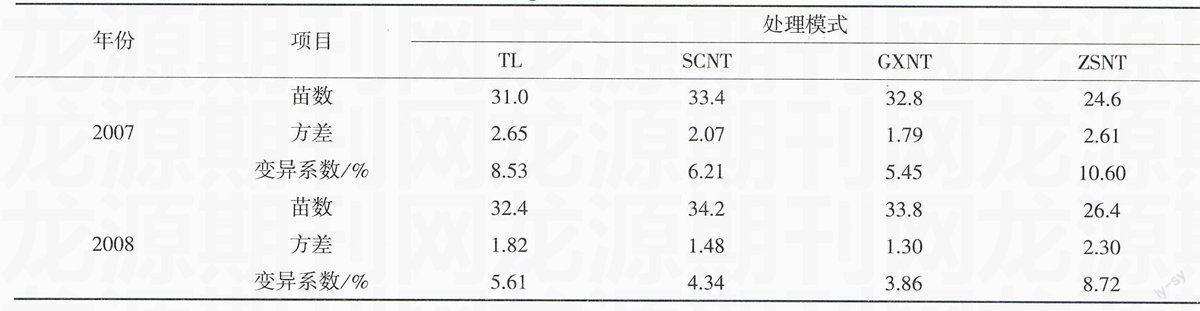

播种30 d后,各处理模式在田间按S形状随机取5点,然后在每个点所在的行上测6 m内的玉米苗数,最后取5点的平均值。2007和2008年测试结果见表5。

由表5可以看出:碎秆覆盖、传统垄作和高留茬覆盖3种垄作模式的出苗情况差别不大,而整秆覆盖垄作模式相对较差。从整秆覆盖垄作模式的变异系数上看,其变异系数比最大,分别为10.60%和8.72%,这说明整秆覆盖垄作模式的出苗数量变异性较大,原因在于这种模式存在缺苗的情况。

但总体来看,2008年试验田出苗情况好于2007年,这是由于2008年播种后发生了降雨,补充了土壤水分,促进了玉米发芽和出苗。整秆覆盖垄作模式出苗差的主因是秋季玉米收获后整秆留在地表,秸秆覆盖量大,且在播种前不进行任何秸秆处理。尽管驱动圆盘式玉米垄作免耕播种机在玉米秸秆覆盖地具有较好的通过性能,可以有效保证播种作业,但播种后种带内仍存在大量粗大整秆,影响了玉米种子的发芽出苗。传统垄作模式的出苗数量低于碎秆覆盖和高留茬覆盖少免耕模式,主要原因是传统垄作播种前实施的整地作业尽管疏松了地表土壤,却不利于蓄水保墒,影响种子发芽和出苗。

2.4 不同处理对玉米产量及构成因素的影响

不同处理下玉米产量及构成因素情况见表6。

由表6可以看出:碎秆覆盖和高留茬覆盖垄作少免耕模式的玉米产量均高于传统垄作模式,而整秆覆盖垄作模式低于传统垄作。从产量性状上看,2007年3种垄作少免耕模式与传统垄作模式相比平均穗粒数增加了3.46%~7.46%,2008年平均穗粒数增加了1.97%~5.08%;碎秆覆盖垄作模式的百粒质量最高,传统垄作模式的百粒质量最低;3种垄作少免耕模式的穗行数均略高于传统垄作,其中碎秆覆盖垄作模式最高;碎秆覆盖垄作模式的平均穗长最长,2007和2008年平均穗长分别为26.4和27.2 cm;3种垄作少免耕模式与传统垄作相比,2007年穗粗分别增加8.08%,5.96%和4.23%,2008年分别增加5.52%,3.45%和2.24%;3种垄作少免耕模式与传统垄作模式相比,秃尖长度分别缩短4.14%~24.17%,3.19%~10.00%和4.17%~5.38%。

2.5 不同处理的生产效益评价

不同处理的经济效益对比情况见表7。

由表7可以看出:从投入来看,整秆覆盖垄作模式作业成本最低,比传统垄作模式降低了35.3%;碎秆覆盖垄作模式减少了春播前整地作业和秸秆运输,增加了秸秆粉碎作业,机械作业成本略高于整秆覆盖垄作模式,比传统垄作降低了29.4%;高留茬覆盖垄作减少了春季播前整地作业,增加了秸秆运输,比传统垄作降低了23.5%;3种垄作少免耕模式的非机械作业成本均略高于传统垄作;3种垄作少免耕模式的总投入降低了7.8%~12.1%。从产出来看,碎秆覆盖垄作模式的收入最高,高留茬覆盖模式次之,整秆覆盖垄作模式最低。从产投比来看,碎秆覆盖垄作模式最高为4.7,高留茬覆盖次之为4.4,整秆覆盖再次为4.2,传统垄作最低为3.9。

总之,碎秆覆盖和高留茬覆盖垄作少免耕模式具有较低的作业成本和较高的产出,经济效益明显好于传统垄作模式;而整秆覆盖垄作模式机械作业成本虽然最低,但其产量也偏低,其经济效益在这4种垄作模式中是最低的。

3 结论与讨论

经过多年试验,在对4种不同垄作模式下土壤水分、土壤肥力、作物产量等进行对比研究的基础上,提出适合辽宁中部垄作区的垄作少免耕模式是碎秆覆盖和高留茬覆盖垄作少免耕模式。从经济效益和产投比来看,碎秆覆盖垄作模式为最佳耕作模式,其次为高留茬覆盖垄作模式。

参考文献

[1] 张海林,高旺盛,陈阜,等.保护性耕作研究现状、发展趋势及对策[J].中国农业大学学报,2005(1):16-20.

[2] 苑井辉.朝阳县玉米保护性耕作技术试验示范分析[J].农业科技与装备,2015(3):6-7.

[3] 谢瑞芝,李少昆,李小君,等.中国保护性耕作研究分析——保护性耕作与作物生产[J].中国农业科学,2007(9):1 914-1 924.

[4] 任军,刘慧涛,高玉山.半干旱区玉米保护性耕作关键技术研究[J].耕作与栽培,2007(3):8-9.

[5] 曹志佳.北镇市保护性耕作项目实施研究[J].农业科技与装备,2013(4):3-4.

Research on Key Technique of Plain Fertility Fostering

Conservation Tillage in Middle of Liaoning

CUI Xin

(Liaoning Agricultural Mechanization Technology Extension Station, Shenyang 110034, China)

Abstract: The research is to study key technique of high ridge and stubble less covering and no-tillage conservation tillage in plain area in middle of Liaoning, surrounding the target of constructing the mode of fertility fostering conservation tillage. The result showed that no-tillage mode of chopped straw covering and high stubble covering and less ridges is suitable for ridge culture in middle of Liaoning. The mode of chopped straw covering ridges is the best cultivation mode.

Key words: conservation tillage; technique mode; chopped straw covering; high stubble covering; ridge; no-tillage