胡塞尔:守望哲学的天空

赵丰

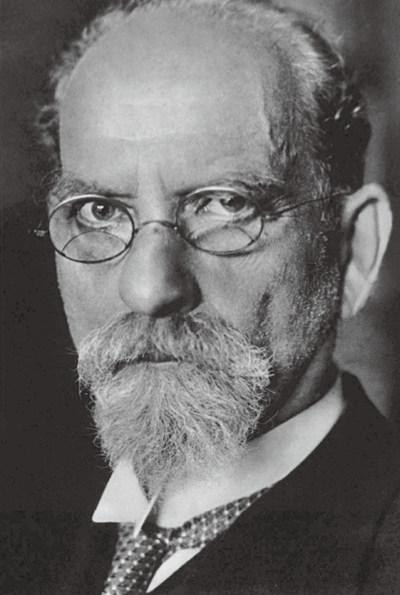

埃德蒙德·古斯塔夫·阿尔布雷希特·胡塞尔(E.Edmund Husserl)(1859—1938) ,德国著名哲学家、20世纪现象学学派创始人,同时也被誉为近代最伟大的哲学家之一。

乌云密布的天空,雨后彩虹的天空,这是一种强烈的比照。在胡塞尔那里,哲学就是如此演变着丰富的面孔。他生命的每一个细节,都穿插在哲学的天空里。他为乌云密布而振臂高呼,为雨后彩虹而黯然凄伤。因为,他从密布的乌云里看到了力量,从雨后的彩虹里看到了假相。

他眯缝着眼睛,摊开双手,用如此的表情表述着他的思想:意义乃是一种心灵的意向。

在这春光明媚的时刻,如果不去晒晒太阳,看看花开,而是躲在屋子里绞尽脑汁解析胡塞尔的哲学思想,这实在不是一件轻松惬意的事情。很多年了,我就是这样过来的,辜负了大自然的恩赐,而是仰起头在缺乏色彩的天空里寻找哲学的影子。

1859年,胡塞尔出生于当时属于奥匈帝国摩拉维亚地区的普罗斯涅兹城(现属捷克共和国,名为普罗斯捷约夫)的一个犹太家庭,父亲是个小商人,全家过着平静的日子。那时的胡塞尔像匹强壮的小马,与伙伴们游戏着他的童年。他喜欢做的一个游戏是,梦幻般地追逐阳光照射下的烟雾。一到课堂上,他就变成了瞌睡虫,睡眼惺忪地打着哈欠。那时,除了阅读广泛并在数学方面表现出一些天才之外,他并不是一个优秀的学生。在外人看来,他的行为有许多怪异之处。譬如他13岁的时候,就在琢磨着上帝是否存在的问题。夜色下,他仰望苍穹,期望自己成为一个天文学家。“高考”前夕,老师们对他忧心忡忡,而他起早贪黑,突击补习,竟然还取得了较好的成绩。即使如此,校长也不看好他,将他列为学校里最差的学生。

这是少年时期胡塞尔所呈现出来的外在形象。他迷惑了校长和老师们,用假相为自己构筑着强大、浩瀚的内心世界。一个思想的巨人,如果让他从小就循规蹈矩,那他注定只能是一个平庸者。

带着被人质疑的目光,胡塞尔走出了中学的大门,进入莱比锡大学学习数学、物理学、天文学和哲学。在那里,他首次阅读到贝克莱哲学著作,首次与后来成为原捷克斯洛伐克总统的托马斯·马塞瑞克接触。再后来,他先后在柏林大学、维也纳大学和哈勒大学学习数学,直至走上大学的讲堂。

在大学的校园里仰望星空,这自然是别具一格的现象。胡塞尔依着一棵棵树,脸贴着一面面窗,星空呈现给他的,不仅仅是星月的存在体,还有无数诡变着的流线。一只夜行的鸟儿,扑棱了一下翅膀,用鸟语启示他:人的生命会消亡于时间之河,然而,总有些灵魂还在不断守望。让我们成为无数守望者中的一员,在永恒之地复活信仰,让信仰在幽深的暗处,开出永恒的绚丽之花。

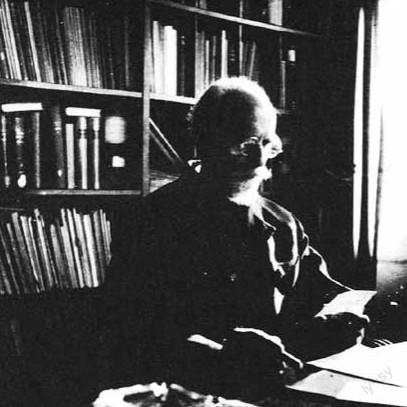

这是胡塞尔哲学之途中的一次巧遇。具体的日子大概是1887年的一个深秋。秋风里,艳阳下,一片树叶的一个华丽转身,勾动了胡塞尔的哲学思绪。他喃喃自语着:“一开始,问题就是要把纯粹而缄默的体验带入到其意义的纯粹表达之中。”他开始用笔来表达自己的思想,几乎总是一想到什么就记下来。为了跟得上他思想的速度,他用速记法来记录他的思想。去世时,他留下的这种用速记法记下来的手稿约4万页,还有大批加了详细注解——这些注解也记录着他的思想——的藏书。但这时正值纳粹十分猖獗的时候,他这个犹太人留下的私人藏书和未发表的珍贵速记手稿随时可能被纳粹没收烧掉,就像他们对付马克思和弗洛伊德的著作一样。这时候,一位27岁的比利时青年布雷达来到了弗莱堡。当他看到胡塞尔无比珍贵的精神遗产面临巨大的威胁时,他做出了一个对20世纪思想史将产生巨大影响的决定:设法把这些珍贵的资料偷偷地运到了法兰克福的比利时领事馆,然后再谎称是外交官的行李将它们运到了比利时的鲁汶,在鲁汶大学建立起了胡塞尔文库,使这里成为胡塞尔思想研究的中心。

胡塞尔的思想,以这样一种方式面世。

胡塞尔的哲学,简单说,就是三个字:现象学。怎样理解他的现象学?大体来说可以分成这样两个部分:作为哲学的现象学和作为方法的现象学。他的现象学哲学早在他还在世时就已经被许多人包括现象学运动内部的人所否定,对其他哲学家的影响相对来说也比较有限。但他的现象学的方法,即本质直观的方法与先验还原的方法,连同他对于“存在问题”等的“悬搁存疑”的方法,却被许多哲学家所运用,直到今天。

悬搁存疑是胡塞尔最有独创性的思想方法之一。从它的字面我们可以猜测它大体的意思:就是将什么东西悬起来、挂起来,束之高阁,并且对它持一种怀疑的态度。在现象学的研究方法中,它的主要特色就是它不以任何假设为前提,而对于一切有可能产生怀疑的东西,现象学绝不以之作为其理论的基础。这样,胡塞尔认为,其理论就会建筑于磐石之上,绝对可靠了。

其实,悬搁存疑的理论早在公元2世纪前后的皮罗派理论集大成者塞克斯都·恩披里克的著作《悬搁判断与心灵宁静》里就已经提出来了。这本书我至今尚未阅读到,但仅凭书名,我就感觉到它是一本养心的著作。在公元前4世纪亚历山大帝国统治时期的希腊,一个叫做皮浪的思想家也曾建立了怀疑论哲学。皮浪向他的弟子传授的方法是放弃一切独断论,即对事物的本质不做是或否的判断,称作“悬置”。皮浪的观点是:任何真理都不是铁板定钉,还有另一种真理与之针锋相对。在这种不断诘难的过程中,心灵自觉不自觉地进入“均衡”状态,随即就能体验到心灵的宁静。皮浪说,放弃判断与心灵宁静,如“影之随形”,就在一瞬间。他做了一个比喻:有一个画家想画出马奔腾时嘴边的泡沫,屡试不果,恼怒之下,画家把擦画板的海绵甩到画板上,刹那间一幅活灵活现的泡沫图像展现在眼前。于是,皮浪告诫人们:追求心灵宁静决非在于信仰的论证,而在于放弃独断的信仰的一瞬间。

推开窗,温暖的春光初泄。这是一个好日子,我不能陷在哲学的深奥里,不去享受春日的丽景。放下吧,就像胡塞尔说的那样:悬搁,存疑。伫立在田野里,我的身子被春光围裹,野草的气息弥满心灵。我的手上拿着胡塞尔的书:《纯粹现象学和现象学哲学的观念》,于是坐在田埂上打开书页。春风翻动着书页,忽然觉得,旷野的阅读,有助于打开思维。

胡塞尔如是说:“我们切不可为了时代而放弃永恒。时代在改变,但有些永恒的经典的东西永远不会消逝。”阅读着古人的篇章时,我常常看到一些经典的画面。曾经在白居易的《琵琶行》里,我听到了琵琶女“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”的叹息;曾经在柳宗元的诗歌里,我捕捉到了从唐朝飘来的一缕纯净的雪花。这些,都是不可放弃的“永恒”。而今,我站在雾霾里想象天蓝、水清、草碧的曾经,再也不见“明月松间照,清泉石上流”的深山,浮躁的世界里,衍生的是无尽的欲望,而欲望之后是烦乱、是彷徨、是迷失。虽然如此,那些永恒的、经典的东西永远不会消逝,无论时代怎么变化,它们应该成为我们灵魂的标尺,比如信仰。

攀援着信仰的阁楼上去,我看见了胡塞尔那沉思的面孔。

1928年,胡塞尔退休,但仍然讲课到1929年。1929年2月20日,胡塞尔开始了他的旅行。先是法国,后是意大利的佛罗伦萨、契阿瓦里、布伦契蒂斯,旅行、授课、写作。那些地方的天空,留下了他探索质疑的目光,从而也变得神秘莫测。直到11月4日,胡塞尔才回到德国的弗莱堡。1937年圣诞节前后,胡塞尔由于抽烟而引发的肺病严重起来。1938年2月7日,他对一位值夜班的护士说:“我还要写完一本书,我应该能够做到这一点。”窗外的天空,被墙壁遮挡,躺在病床上的他看不到哲学的影像,于是无比哀伤。于是,从4月起,他开始嗜睡,并且经常神志不清。4月13日,弥留之际的胡塞尔忽然睁开眼睛,对照料他的护士克拉拉·伊密施留下了自己的遗言:“生与死是我的哲学的最后追求。我作为哲学家活了一辈子,我想作为哲学家死去。”

从那一刻起,胡塞尔不再说话。在沉默里告别哲学,是一种深沉的忧郁。而忧郁,便是所有思想家最高贵的气息。

1938年4月27日,凌晨5时45分,79岁的胡塞尔在弗莱堡家中去世。弗莱堡的天空,永恒地传播着一个伟大哲人的呼吸,还有思想的影子。

他为后世的人们留下了这样几本著作:《逻辑研究》(1900—1901)、《内时间意识的现象学》(1905-1910)、《现象学的观念》(1907)、《作为严格的哲学》(1910)、《纯粹现象学和现象学哲学的观念》(1913)、《形式的与先验的逻辑学》 (1927)、《笛卡尔沉思》(1929)、《欧洲科学的危机与超越论的现象学》(1935)、《第一哲学》(1959)。

无论身在何处,无论春夏秋冬,胡塞尔总忘记不了用笔来表达思想。春光固然可爱,但对我来说,享受哲学的观照比享受春光的滋润更为重要。一抬头,天忽然黯淡下来,明媚的天空顿时被乌云笼罩,这是春天里的自然景象。但我此刻想到的却是,这是胡塞尔守望着的天空,乌云的出现和凝聚是他的灵光闪现。我想透过乌云努力看清胡塞尔的面容。他戴着一副黑框眼镜,头颅下垂,威严冷峻的目光刺破了浓重的乌云,直逼我的心灵——千万不要忘记用手中的笔表达你的思想!

——专栏导语