泑泽考

【关键词】《山海经》;泽;星宿海;不周山;博卡雷克山;东昆南断裂

【摘 要】在古往今来的《山海经》研究中,出现过许多令人啼笑皆非的观点,以“泽”为“罗布泊”即其中之一。本文利用《青海省志·长江黄河澜沧江源志》提供的“河源”走向,结合有关地质学理论,以“河出昆仑”为支点,断“泽”为星宿海,“敦薨之水”为黄河北源,“不周山”即今布喀达坂峰东北侧的博卡雷克山,为重新破译《山海经》做出了重要铺垫。

引 言

在古往今来的《山海经》研究中,出现过许多令人啼笑皆非的观点,以“泽”为“罗布泊”即其中之一。

后人多以“罗布泊说”的始作俑者为汉代张骞,其实未必尽然。张骞之言载于《史记·大宛列传》:“于阗之西,则水皆西流,注西海;其东,水东流,注盐泽。盐泽潜行地下,其南则河源出焉。多玉石,河注中国。而楼兰、姑师邑有城郭,临盐泽。”[1]于阗即今和田,楼兰即今若羌,姑师即今吐鲁番,皆在塔里木盆地内。查地图,若羌位于罗布泊西南缘,吐鲁番位于罗布泊北缘,依张骞的说法,“盐泽”自然非罗布泊莫属。问题在于,张骞虽然误认罗布泊为黄河的上源,同时却又指出露出地面的真正“河源”在“其南”。罗布泊的南缘固然可以理解为“其南”,而位于罗布泊东南方向的巴颜喀拉山,又何尝不可理解为“其南”?尽管有些远。笔者以为,仅凭《史记·大宛列传》的这几句话就断定张骞并未探到“河源”,似乎稍嫌武断。将罗布泊坐实为“河源”的是《汉书·西域传》:“于阗在南山下,其河北流,与葱岭河合,东注蒲昌海。蒲昌海,一名盐泽者也,去玉门、阳关三百余里,广袤三百里。其水亭居,冬夏不增减,皆以为潜行地下,南出于积石,为中国河云。”[2]由于《汉书》对中国历代学者的影响不仅巨大而且深远,遂致这一“谬论”至今仍在流传。

其实,我们伟大的祖先对河源及其周边的情况相当熟悉,关于河源的具体位置也早已记录在案。《山海经·北山经》:“敦薨之山,其上多棕楠,其下多茈草。敦薨之水出焉,而西流注于泽,出于昆仑之东北隅,实惟河原!”[3]《广韵·元韵》:“源,水原曰源。”[4]可见,这里的“河原”就是“河源”。而且,《山海经》的叙述者似乎当时就已预感到后来者对此可能会产生怀疑,乃加重语气说:“实惟河原!”“实惟”者,“经过实地考察已经证实”之谓也。可惜,前贤尽管言之谆谆,后人依然听之藐藐。更为严重的情况是,《山海经》本为华夏民族信史,记载了中华文明发生、发展的历程,其价值无论如何估计都不过分,然而,这样一部伟大著作,居然被后世子孙弄得不伦不类,地位十分尴尬,思之能不痛心?!时至今日,河源情况已经十分清楚,中华民族也已行进至民族复兴的关键时期,正本清源,揭开后人罩上去的神秘面纱,还《山海经》以本来面目的时机基本成熟,这便是笔者不揣谫陋,试作《泽考》的缘起。

一、“泽”绝非罗布泊,实为星宿海

“泽”为河源大泽,非星宿海莫属,绝不可能是罗布泊。证据如下:

一为现代勘测资料提供的铁证。罗布泊的海拔高度为768米,星宿海的平均海拔高度为4318米,两者高差达3550米。如果罗布泊为黄河上源,水潜千里且逆流而上,试问动力何来?须知,即使将青藏高原的不断隆升和塔里木盆地的继续沉降等因素全部加以考虑,两者的高差也不可能在数万年间缩小至可以忽略不计。很显然,这种可能性根本就不存在,罗布泊绝非“河源”,“泽”自然也绝非罗布泊。如果非要继续坚持“泽”就是罗布泊,就只能视《山海经》中关于“河源”的记载皆为“胡说”,似此,则难以理喻矣。

二为历代进入黄河源区者提供的证据。清乾隆《钦定河源纪略》卷35曾引晋张华《博物志》:“河源出星宿,初出甚清,带赤色,后以诸羌之水注之而浊。”[5]据之,则魏晋时期似已以星宿海为河源。问题在于,今本《博物志》不见这一记载,故关于魏晋时期是否已经探知河源,目前还只能存疑。较为可靠的记载出自《新唐书·吐谷浑传》:“(贞观九年)夏四月,(李)道宗破(慕容)伏允于库山,俘斩四百。伏允谋入碛疲唐兵,烧野草,故(李)靖马多饥。道宗曰:‘柏海近河源,古未有至者。……不如按军鄯州,须马壮更图之。(侯)君集曰:‘不然。……柏海虽远,可鼓而至也。……君集、道宗行空荒二千里,盛夏降霜,乏水草,士糜冰,马秣雪。阅月,次星宿川,达柏海上,望积石山,览观河源。”[6]星宿川即今星宿海,柏海即今扎陵湖。据之可知,唐初确以星宿海为河源。元至元十七年(1280),世祖忽必烈“命都实为招讨使,佩金虎符,往求河源”。《元史·地理志》对星宿海位置的描述十分直观:“河源在土蕃尕甘思西鄙,有泉百余泓,沮洳散涣,弗可逼视,方可七八十里,履高山下瞰,灿若列星,以故名火敦脑儿。火敦,译言星宿也。群流奔辏,近五七里,汇二巨泽(即扎陵湖、鄂陵湖),名阿剌脑儿。”[7]

三为当代获得的确凿证据。据2000年出版的《青海省志·长江黄河澜沧江源志》,“黄河发源于巴颜喀拉山脉卡日扎穷北麓的约古宗列盆地西南隅,……主流北经泉群约2.1公里进入约古宗列盆地。……这段黄河干流,因穿过约古宗列而得名约古宗列曲。……以下干流名玛曲,出茫尕峡谷后进入玛涌滩。……(玛涌滩)中部是沼泽草甸区,即星宿海。……玛曲进入星宿海转向东南流,……又蜿蜒东流9公里接纳左岸支流扎曲,水量显增,……东南蜿蜒6.2公里纳左岸支流玛卡日埃,又0.6公里多接纳右岸较大支流卡日曲,水量大增。……汇口以下数公里干流即出玛涌滩,逐渐分汊多达7股,……最后合为三股分别注入扎陵湖。”[8]黄河的源头之水大致有三,今姑称之为“黄河三源”,正源为约古宗列曲,南源为卡日曲,北源为扎曲。由于三源是在星宿海汇聚之后才注入扎陵湖,因此,断星宿海为泽实为不二之选。笔者以为,前人早知罗布泊绝非黄河源头,却仍谓罗布泊为泽,原因就在于对《山海经》的将信将疑。这也难怪,前有《汉书》误判罗布泊为黄河源头,后有袁珂《山海经校注》断《山海经》为神话传说,在取得确凿证据之前,当然维持原议稳妥。

二、“敦薨之水”实为黄河三源之北源

青海省文化馆主办的《群文天地》2012年第5期刊发的拙作《定位“古昆仑山”》,依据当代地质学理论,将现在的昆仑山厘定为“古昆仑山”,而笔者之所以有勇气继续研究《山海经》,关键就在于对该文结论的自信:“就东西方向而言,古昆仑山基本处于今雅拉达泽峰和木孜塔格峰之间;就南北方向而言,则位于祁漫塔格山与可可西里山之间。”[9]就《“泽”考》而言,上述结论实为关键支点。

《山海经》告诉我们,西流注于“泽”的“敦薨之水,实惟河原”,源出“敦薨之山”,而“敦薨之山”位于“昆仑之东北隅”。前知“泽”实为星宿海,星宿海在扎陵湖之西,两者间距只有20余公里。由于约古宗列曲的基本流向为东或北,无西流段,故“敦薨之水”不可能是约古宗列曲,此其一。

又,扎曲发源于曲麻莱县东北角与都兰县交界处,在山间盆地南流18.3公里,转向西南进入峡谷,出峡谷进入玛涌滩,继续西南流17.2公里转向东南,之后汇入玛曲;卡日曲发源于巴颜喀拉山脉的一座山岭,向西在称多县境内见常流水,之后转向西南流,又转向西北流,接纳右岸小支流扎根加陇后河名改称拉浪情曲,并转向北流,之后逐渐转东北流,又接纳左岸支流卡日曲西支,汇口以下干流转向东南[10]。据之可知,扎曲和卡日曲的上游均有西北流或西南流的河段,故单凭“西流注于泽”尚无法判定甲乙。此其二。

《北山经》多处言及泽,其叙述顺序似暗藏玄机。先是“边春山”:“又北百一十里,曰边春之山,……杠水出焉,而西流注于泽。”[11]其次为“灌题山”:“又北三百二十里,曰灌题之山,……匠韩之水出焉,而西流注于泽。”[12]最后才是“敦薨山”:“又北三百二十里,曰敦薨之山,……敦薨之水出焉,而西流注于泽,出于昆仑之东北隅,实惟河原。”[13]依常识推断,三山之中,“边春”在南,“灌题”在中,“敦薨”在北。前知,扎曲发源于曲麻莱县与都兰县交界处,卡日曲发源于称多县境内,扎曲在北,卡日曲在南,因此,断“敦薨之水”为扎曲更为合理。此其三。

再,由星宿海左岸流入且具有西流河段的支流尚有玛卡日埃曲。玛卡日埃曲发源于曲麻莱、都兰县交界处的查哈西里山,源头南流,在宽谷中转向西南流,干流进入峡谷后转向西流,至玛卡日埃山下复转为西南流,出峡谷进入玛涌滩,之后转向东南流汇入玛曲[14]。由于玛卡日埃曲与扎曲俱发源于曲麻莱和都兰县的交界一带,而《北山经》在定位“灌题山”和“敦薨山”时,又使用了“又北三百二十里”这样完全相同的语句,遂致笔者“灵光一闪”:这莫非是《山海经》语言的秘密之一,即山川之道里,系相对某一“原点”而言。《北山经》的这一“原点”似在今昆仑山口附近。此其四。

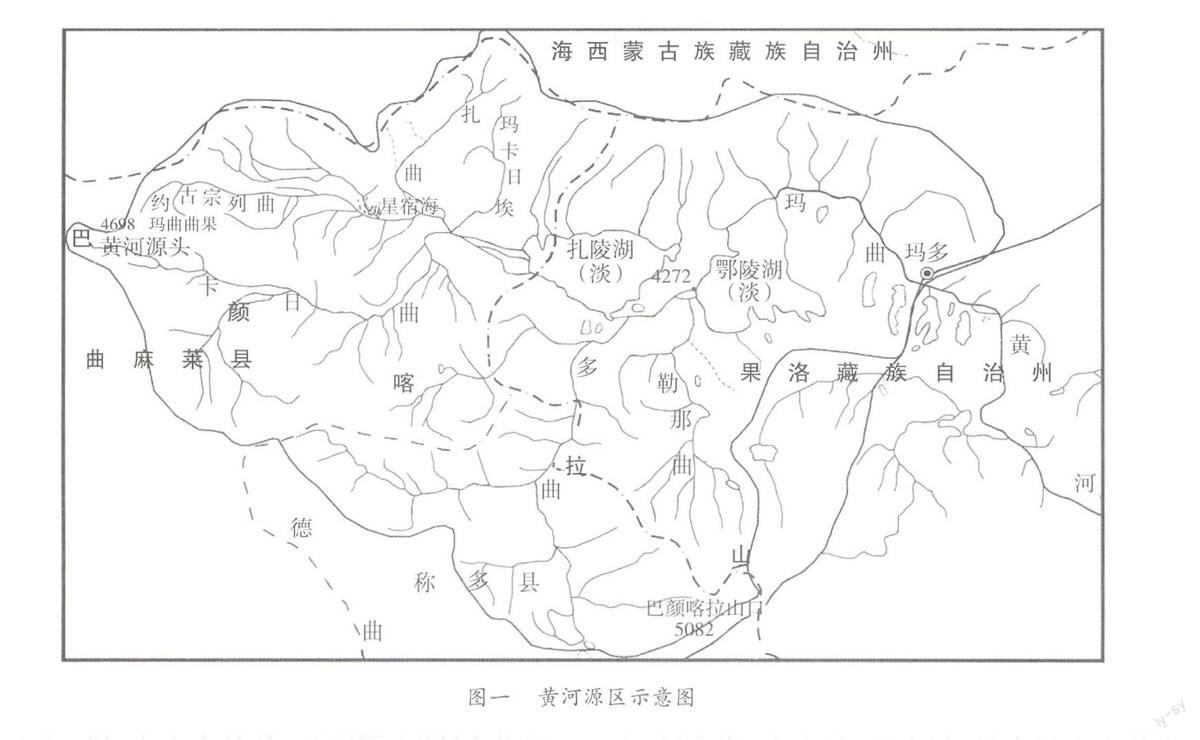

前知,笔者断“敦薨之水”为扎曲,据上述发现,则玛卡日埃曲似即“匠韩之水”。运用一下排除法,源于“边春山”的“杠水”,应即卡日曲。因此,笔者认为“黄河三源”全部载于《山海经》矣!以上为黄河源区示意图,可与上述文字描述相参照。

三、关于“不周山”及其所在位置的讨论

在弄清“泽”和“黄河三源”之后,再来探讨“不周山”,就是一个蛮有意思的事情了,因为《西山经》说:“又西北三百七十里,曰不周之山,北望诸毗之山,临彼崇岳之山,东望泽,河水所潜也,其原浑浑泡泡。”[15]

因“共工怒触不周山”故事的普及,“不周山”的名气似乎不亚于“古昆仑山”,如“古昆仑山”一样,古今中外关于“不周山”所在位置的版本同样令人眼花缭乱。笔者以为,之所以众说纷纭,盖因皆未中的也。“泽”既为星宿海,则“不周山”只能在约古宗列盆地之西,至于具体位置,不妨讨论一二。

首先需要明确的是,何谓“不周”?《山海经·大荒西经》:“西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周。”[16]晋郭璞注:“《淮南子》曰:‘昔者共工与颛顼争帝,怒而触不周之山,天维绝,地柱折。故今此山缺坏不周匝也。”[17]接下来的问题是,何谓“山缺坏不周匝”?笔者以为,“山缺坏”者,应系山形有“断裂”也。姜春发等《昆仑开合构造》一书认为,昆仑山地区曾经有过统一的陆壳,经扩张运动,统一陆壳开裂而一分为二或更多。分裂后的陆壳之间出现洋壳,被洋壳分割的陆地,又各自形成新的板块。经压缩运动,分裂后的板块又逐步靠拢、拼合,形成通称的缝合线和新的统一大陆。这种先经扩张后经压缩而形成的缝合线称为“离合带”。东昆仑南缘板块的离合带,东起玛曲、玛沁,向西经阿尼玛卿山主峰玛积雪山、托索湖、东大滩、西大滩,沿东昆仑南麓继续向西延伸,过鲸鱼湖、木孜塔格,止于阿尔金断裂南段的阿龙断裂,全长约1500公里,宽约10~30公里,为东昆仑与可可西里—巴颜喀拉两个地槽褶皱系的分界线。断陷带宽窄不一,宽者盆地发育,窄者盆地不发育。断陷两侧多为断裂围限,呈地堑状,两侧断崖陡峻,中间为低洼的滩地。地貌显示出高山之间的一条平坦谷地,成为人、畜或车辆往来的断陷走廊[18]。

据之可知,包括扎陵湖、鄂陵湖、星宿海、约古宗列盆地、昆仑山口、布喀达坂峰、木孜塔格峰等皆处于“东昆南离合带”上,具备“不周”——即在山的边沿布满陡峻断崖和沟壑,山形不圆——这一条件的大小山峰似不止一座,此其一。笔者以为,“不周山”不仅位于约古宗列盆地之西,而且应位于昆仑山口西北,此其二。三是由“又西北三百七十里”,且“临彼崇岳之山”推断,此“崇岳之山”似即海拔6860米的布喀达坂峰。四是在布喀达坂峰四周分布着多座海拔逾5000米的山峰,“不周山”当为其东面或北面的一座,否则将无法“北望诸毗”,且“东望泽”。

到底是哪一座呢?孙竹在《布喀达坂峰考实》一文中记录了其考察的雅格库木库里湖东南的三座山,其中“……第二座山叫克尔玛塔斯,哈萨克语‘悬崖陡壁的意思,东西向,比较长。从木可钦到此山约70公里。第三座山叫布喀达坂,维吾尔语‘有野牛的高山或‘有野牛的陡崖。东西向,山形又长又圆,……与茫崖南北遥遥相对。山下有很多条小沟,是野牛生息繁殖的地方。从木可钦到此山约150公里。”[19]此外,据施雅风等《青藏高原晚新生代隆升与环境变化》一书介绍,昆仑山垭口地区“断裂十分发育,其主干断裂多为深大断裂,直接控制着本区大的地貌轮廓,从南向北呈阶梯状下降,次一级的横向断裂夹杂其中,使山体切割破碎,沟谷纵横,昆仑河就沿着这些纵横沟谷发育,形成蜿蜒于高山之中的宽谷河道。”[20]

查昆仑山地区的地图,以上引文所称位于布喀达坂峰东北侧的克尔玛塔斯山似即今博卡雷克山,其位置正是在昆仑山口西北,且恰好位于东昆仑南缘的离合带上,再加上山以“悬崖陡壁”形容,确实符合我们确定“不周山”应该具备的各种要件。

四、余 论

在发表《定位“古昆仑山”》一文两年后,得以撰成《泽考》一文,标志着笔者的文明探源努力又取得了进展。在科技狂飙突进、知识爆炸式更新的当代,只要方向正确,还《山海经》以本来面目,也许并没有想象中的那么难。

[1]汉·司马迁:《史记》卷10,中华书局,1982年,第3160页。

[2]汉·班固:《汉书》卷12,中华书局,1962年,第3871页。

[3][13]方韬译注:《山海经》,中华书局,2011年,第77页。

[4]汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典》 ,湖北辞书出版社,1992年,第713页。

[5]清·纪昀等:《钦定河源纪略》卷35,1故宫博物院图书馆影印本,1938年。

[6]宋·欧阳修等:《新唐书》卷20,中华书局,1975年,第6225—6226页。

[7]明·宋濂等:《元史》卷5,中华书局,1976年,第1564页。

[8]青海省地方志编纂委员会:《青海省志·长江黄河澜沧江源志》,黄河水利出版社,2000年,第218—220页。

[9]任乃宏:《定位“古昆仑山” 》,《群文天地》2012年5期。

[10]同[8],第226—228页。

[11]同[3],第73页。

[12]同[3],第75页。

[14]同[8],第226—227页。

[15]同[3],第43页。

[16]同[3],第310页。

[17]袁珂校注:《山海经校注》,上海古籍出版社,1980年,第387页。

[18]姜春发等:《昆仑开合构造》,地质出版社,1992年,第169、170页。

[19]孙竹:《布喀达坂峰考实》,《青海社会科学》1982年3期。

[20]施雅风等主编:《青藏高原晚新生代隆升与环境变化》,广东科技出版社,1998年,第83—108页。

〔责任编辑:成彩虹〕